富士フイルムフォトサロン大阪で「日本の祭りフォトコンテスト2019」写真展が開催されると知ったのは数カ月前である。

案内状でもなく、どなたかが伝えていたものでもなく、たまたま見ていた富士フイルムフォトサロン大阪の展示日程にあった「日本の祭りフォトコンテスト2019」写真展。

今どき、日本の祭りだけに絞り込んだ写真展をしているとは・・。

会場から考えたら、個人写真展、もしくは属する団体、グループがとらえた写真展と思っていた。

富士フイルムフォトサロン大阪展示場で行われていた写真展のすべてが中止。

と知ったのは、今年の3月半ば。

知人が組織する団体がとらえた写真展の案内は正月初めに届いた案内状からである。

会場は富士フイルムフォトサロン大阪でなく、ニコンプラザ大阪・フォトスクエアであった。

写真展の日程は3月21日から31日。

在廊のない展示に適当な日を選んで出かけた3月23日。

エレベーターで上がった会場。

入口に立て看板。

その向こうの室内は真っ暗。

えっ、これって何?。

案内を読んでみて愕然とした中止理由。

新型コロナウイルス対策のために3月2日より臨時休館をしていた。

しかも3月13日から休館対応は延長継続中とある。

自宅に戻って

ネットで見たニコンプラザ大阪・フォトスクエア。

なんてこったい、であった。

それからというものは、これまで行ったことのある展示会場のすべてを拾い上げ、極力、開場の有無を見てからいくように切り替えた。

その一貫に目についたのが

「日本の祭りフォトコンテスト2019」写真展だった。

案内に書いてあった「・・・カメラのキタムラはフォトコンテストを通じて“日本の祭り”を応援しています・・」とあった。

カメラのキタムラといえば、

17年間以上もお世話になったカメラのキタムラ奈良南店。

惜しくも

平成31年の3月3日を最後に閉店した。

忘れもしない入選に喜んだ日もあった。

平成14年11月。

カメラのキタムラ協賛の

“よみうり風景写真2002”に応募した

写真が入選した。

入賞、入選した作品は読売新聞社から発刊された『こころの風景 よみうり風景写真コンテストより2002』に掲載された作品タイトルは「

中元万燈籠」。

描写した場所は奈良市・春日大社であった。

おまけのプレゼント優待券を活用した小旅行。

70歳半ばのおふくろと叔母のふーちゃん。

二人とも、まだまだ若い。

介護の世話になってもいなかった健康人だったころ。

私が運転する乗用バンに乗って出かけた行先は和歌山の新宮。

那智勝浦のホテルに泊まって食べた屋上庭園ランチ。

巨大なまぐろの頭焼き。

老婆の二人は、本場勝浦の港にあがったまぐろの造りを味わっていた。

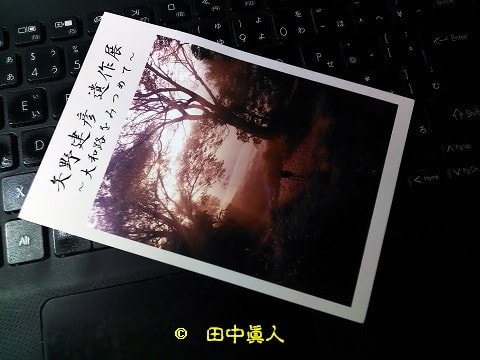

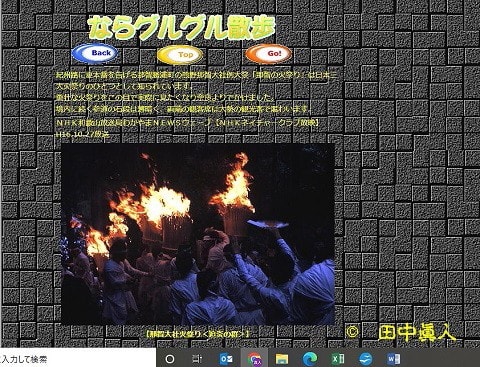

行先を勝浦に決めたのは、那智勝浦の火祭りを見たくて、だ。

平成15年の7月14日。

巨大な松明を担ぐ男たちの姿に感動。

おおかた20年にも小旅行、二人とも喜んでいた姿を思い出す。

平成15年当時は、フイルム撮りを専門に取材活動をしていた。

愛用していた

デジカメは100万画素のシャープ製のJ-SH53。

精度はまだまだの時代であったが、メモ的記録に活躍してくれた携帯画像。

時代を先行する画期的機器。

今、思えば、廃棄せずに保存しておくべきだったな。

一方、フイルムでとらえた那智の火祭り映像。

知人のDさんを通じて、NHK和歌山放送局が取り上げてくださり、テレビ放映に紹介された。

それから18年後、コンテストは風景写真(2001年~

2013年)から、いつ

日本の祭り(2014年~2019年・・・)に

衣替えしたのか、覚えてないが、公募案内のチラシはいつも奈良南店にあった。

風景写真コンテスト時代の写真展も日本の祭り写真展もしているとはまったく存じていなかった。

民俗写真家を名乗るようになった今に拝見したくなった民俗の撮りどころを学びたくなって出かけた。

会場は、「日本の祭りフォトコンテスト2019」の他、二つの写真展を開催していた。

先に拝見したのはPREMIUM PRINTで飾る「フォトアドバイス」Web写真教室作品展。

足止めくらった作品が目白押し。

展示のあり方に視線を落とした。

一部の展示写真に1枚ずつ“撮影禁止プレート”に注目した。

これってなんで。

質問させてもらった当番女性の答えは私が思った通りの回答。

ほとんどが風景だけをとらえた写真。

ところが、撮影禁止プレートがあった何枚かのすべてに撮影被写体の顔があった。

そういうことか。

肖像権は承諾して撮影、公開したと思うが、なにかが起きても対応に困ると判断した決め手が撮った“顔”である。

そういう手もあったと一つの学び。

ちなみに応対してくださった女性も出展者の一人。

二人の孫女児をとらえたNさんの作品もまた新鮮味があって美しい。

ちなみにWeb写真教室に参加している人たちが、Web公開だけではもったいない、と講師が判断したのかどうか存知しないが、今回が初の公式公開写真展になるそうだ。

ひと通り拝見して、今回目的の「日本の祭りフォトコンテスト2019」写真展を拝見。

受付におられた当番女性に、実は私もカメラのキタムラに長らく世話になって、祭りでなく、風景写真コンテストに入選。

おまけに小旅行までいかせてもらった縁があって、寄せてもらった、と伝えた。

なんでも女性はカメラのキタムラで講師として活動しているプロの写真家だった。

ならばと、ついつい喋ってしまった団体、グループの撮影会に撮影マナーは・・・。

祭り撮影でえーとこばかり撮って、はいちゃさいならケースが多い。

祭りに従事している人たちのおかげもあってえー写真が撮れたことを忘れて・・。

四方に竹を立てて注連縄を張った場を結界と知らずに入り込むカメラマン。

クラブ、団体で来ているなら、なおさらのこと。

そこは神聖な結界ですからと、クラブ員に伝えることはなかったのか。

祭り、行事で大切なのは執行する人たちの苦労を知ること。

メインイベント以上に意識しなくちゃならんのが、その前後に何をしているか、である。

えーとこ撮ってさっさと帰る人たちは大多数。

居残ってでも聞いて欲しい、苦労話し。

前段階の準備があってメインがある。

そのことも知らずにえーとこばかり。

昨今の祭り現場に滞在するカメラマンの所業を見ていて感じたまま話してしまった。

あれもこれもとしゃべりすぎたと思っていたが、これまで教えられたことなく、今にきた。

逆に勉強になりましたと云ってくれる。

えっ、たいがいの人は、何を言うとんのや、と思うような体験話に、女性は勉強になった、という。

あらためて名刺交換してくださった女性お肩書が広報販促アドバイザーの森

川ゆみ子さん。

フイルム時代のころからPCC会員。

1年に4回送ってくださる『フオトライフ四季』。

掲載写真に学ぶことがいっぱいありそうなんだが、未だにこなせない実力レベル。

そのことはともかく、最新号のVOL.114を見て驚いた。

PCC専属の指導先生だった。

さて、本日の

目的の展示写真を見なくては・・。

遠目からでもわかる展示写真。

祭り写真は、どれもこれも煌びやかでハデ。

綺麗とか、凄いとかの声が聞こえてきそうな映像ばかり。

激しい動きを描写するダイナミックシーン。

一般的にもつ祭りのイメージそのものがガーンと眼前に迫ってくる。

撮る人も、選者、審査員もみなそういう感覚。

しっとりとした本来の日本の祭り映像はここにない。

地味であっても物語る映像なんてざらにあるが、選者はそれを選ばない。

それだけに応募者はハデさばかりを求める。

撮影にのっこみ、拍車がかかる。

思っていた通りの写真展だった。

こういった兆候の背景にあると考えられるのがテレビ映像に映し出される激しい祭りの姿である。

毎週の土曜日。BS12トゥエルビが放映する「

ダイド-ドリンコスペシャル 日本の祭り」がある。

日本全国津々浦に伝わる祭りごとをドキュメント番組に編集した作品。

裏方の心理、動き、発信に考えさせるものは多々ある。

番組途中に挟むダイドードリンコのコマーシャル。

ワッショイ、ワッショイの囃子にドンドンドンドコドンの太鼓打ちに映像にキャプションが流れる。

バックの祭り映像は神奈川県真鶴の貴船まつりに「祭りは祈る。」。

佐賀県の唐津くんち・富山県のおわら風の盆に「祭りは踊る。」。

長野県の御柱祭に「祭りは走る。」。

山梨県の天津司の舞・大分県の日田祇園祭に「祭りは弾ける。」。

長崎県のヘトマトに「人々は祭りとともにいきていく」・・・「祭りの力は日本の力。」・・にダイドードリンコは日本の祭りを応援しています。」と締めくくった。

まさに、煌びやか、眩しく、綺麗、美しく、雅、激しく、ダイナミック、神々しく、微笑む、燃える、水しぶき、暴れる、廻る・・・映像が短時間に。

脳裏に焼き付く映像そのものが、写真展に要求される「日本の祭り」に辟易する。

ユーチューバーなどの動画も同じような映像ばかり。

こうした映像に刷り込まれた人たち。

祭りの印象は、どうですかの問いに、答えはみな同じ。

それが日本の文化と指導する写真家に教え込まれた結果は、将来どうなっていくのだろうか。

正直申し上げて、学びたい映像がないのがさみしい。

グランプリはともかく、

特選も

入選も・・・。

これまで見てきた写真群と同様。

没個性の作品群は、コンテスト自体が量産していたとは・・。

(R2. 9.15 SB805SH撮影)