第2回フォトサークルDAN10人展を拝見したく自宅を出た。

目的地は、大阪梅田のニコンプラザ大阪・フォトスクエア。

珍しく電車利用でなく自家用車でやってきた。

以前も停めたことがある駐車場は、ニコンプラザ大阪から歩いてすぐのところにあるハービスOSAKA駐車場。

駐車した時間は午後2時6分。

予定通りに着い地上に出る。

人通りがいやに少ないと往路のときはあまり感じてなかった。

空を見上げたビルに変化はない。

ないが、入っていった展示会場があるビル。

エレベーターに乗って会場フロアに・・・・・。

目が点になった瞬間だ。

灯りのない会場。

当然、人はいないが警備員らしき人がガラス扉の向こう側に、そのシルエット姿を見た。

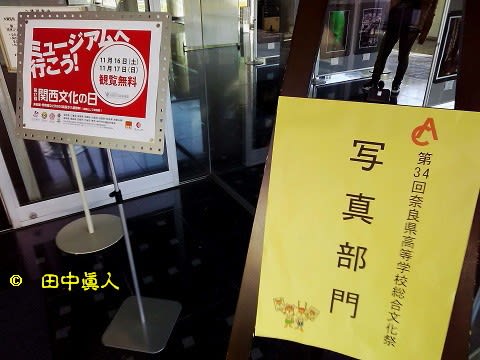

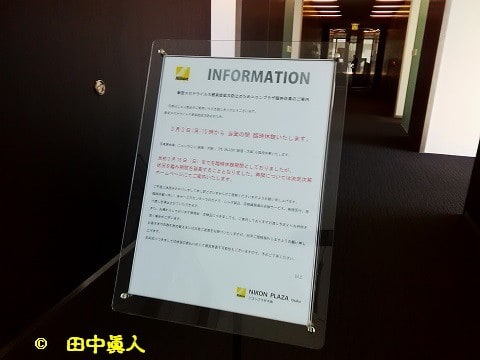

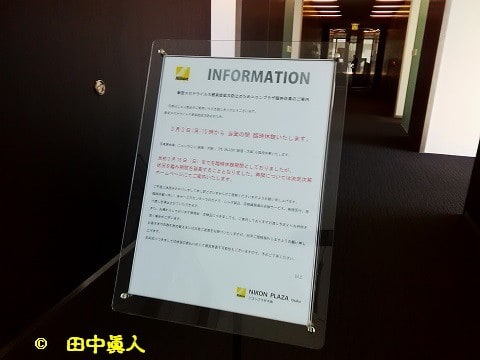

なにやら立札がある。

これまで何度も訪れた会場に立札があるなんて、どういうことになってんだ。

より、近づいてみた立札の文字。

「新型コロナウイルス感染症拡大防止のためニコンプラザ臨時休業のお知らせ」だ。

「3月2日から当面の間、臨時休館・・・・当初は、3月15日までを臨時休館期間としていましたが、状況を鑑み期間延長・・・再開については決定次第ホームページにてご案内・・・」とある。

あれまぁ、である。

フォトサークルDANの代表からは、特に連絡がなかったものだから、ひょいひょいやってきたが・・・。

予想していなかったシナリオにぶち当たった。

唖然と立ち尽くしていても埒あかん。

用がなくなった会場から脱出、いや違った。

退館して再び地上に見た光景は、新型コロナウイルス感染症拡大事態に、何も感じなかったように歩いている二人がいた。

駐車場を出た時間は午後2時40分。

300円の現金払い駐車場だった。

さっさと自宅に戻ってネットをみた。

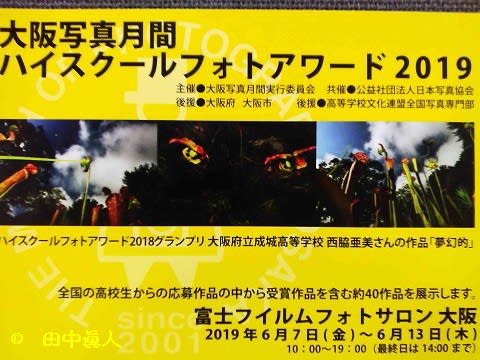

事例は、大阪・富士フィルムフォトサロン。

令和2年2月28日からの展示以降、すべてが開催中止。

3カ月後の6月12日の展示から再開催していた。

ちなみにニコンプラザ大阪もほぼ同じように6月15日より写真展を再開していた。

(R2. 3.23 SB805SH撮影)

目的地は、大阪梅田のニコンプラザ大阪・フォトスクエア。

珍しく電車利用でなく自家用車でやってきた。

以前も停めたことがある駐車場は、ニコンプラザ大阪から歩いてすぐのところにあるハービスOSAKA駐車場。

駐車した時間は午後2時6分。

予定通りに着い地上に出る。

人通りがいやに少ないと往路のときはあまり感じてなかった。

空を見上げたビルに変化はない。

ないが、入っていった展示会場があるビル。

エレベーターに乗って会場フロアに・・・・・。

目が点になった瞬間だ。

灯りのない会場。

当然、人はいないが警備員らしき人がガラス扉の向こう側に、そのシルエット姿を見た。

なにやら立札がある。

これまで何度も訪れた会場に立札があるなんて、どういうことになってんだ。

より、近づいてみた立札の文字。

「新型コロナウイルス感染症拡大防止のためニコンプラザ臨時休業のお知らせ」だ。

「3月2日から当面の間、臨時休館・・・・当初は、3月15日までを臨時休館期間としていましたが、状況を鑑み期間延長・・・再開については決定次第ホームページにてご案内・・・」とある。

あれまぁ、である。

フォトサークルDANの代表からは、特に連絡がなかったものだから、ひょいひょいやってきたが・・・。

予想していなかったシナリオにぶち当たった。

唖然と立ち尽くしていても埒あかん。

用がなくなった会場から脱出、いや違った。

退館して再び地上に見た光景は、新型コロナウイルス感染症拡大事態に、何も感じなかったように歩いている二人がいた。

駐車場を出た時間は午後2時40分。

300円の現金払い駐車場だった。

さっさと自宅に戻ってネットをみた。

事例は、大阪・富士フィルムフォトサロン。

令和2年2月28日からの展示以降、すべてが開催中止。

3カ月後の6月12日の展示から再開催していた。

ちなみにニコンプラザ大阪もほぼ同じように6月15日より写真展を再開していた。

(R2. 3.23 SB805SH撮影)