blogにアップする順番が前後してしまったけれど、少し書き足して、記事を完成させ、投稿しておく。

「新しい世界発見の旅」という論攷の中で、伊藤俊治さんは、つぎのように述べている。

《“写真を撮る”ことは、感情の能力、つまり、外界の刺激を感じとる能力を開発していく手段であり、写真に対する認識なしには、生命力をもった写真は生まれはしないのだ。

写真は、人間の感覚的な側面を整理したり、組立てたり、概念化したり、そこから結論を引きだしたりすることなく、そのままストレートに表出させて撮る者の生きてきた体験を生きている直覚をその画面にたたえることができるのだ。

ある意味で写真とは時間の感覚であり、存在の感覚であり、場所の感覚であり、それらの複合の感覚でもある。

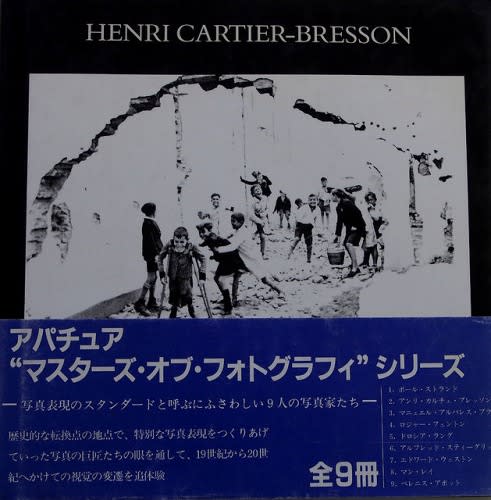

そしてすでに写真はこの一世紀半の時間のなかで言語よりも刺激的なテキストをつくりあげ、言語のおよばない領域で思考の道具となりつつある。広範囲に、直接、感覚を通して世界を知るという写真の特性は、いつのまにか我々の感覚の中枢に組みこまれ、大きな機能を果たしていることに我々はようやく気づき始めた。》(「マスターズ・オブ・フォトグラフィー」の序)

多摩美大、のち東京芸大教授の伊藤さんは、すぐれた写真論の批評家として、1990年代に影響力をもった人であった。

その著書のうち「東京身体映像」「アメリカン・イメージ」(ともに1990年刊行・平凡社)は、わたしがむさぼり読んだ本であった。いわゆる美術評論家ではなく、写真における理論的な指導者、あるいは哲学者としても通用しそうな、普遍的な思考の持ち主であったし、いまでも、それは変わらないのだろう。代表作は「ジオラマ論」「愛の衣裳」といわれているようだけれど、その二冊は読んでいない。

この序文は、アンリ・カルチェ=ブレッソンの写真集冒頭に置かれている。

「東京身体映像」「アメリカン・イメージ」は90年代はじめに読み、その後7~8年たって、もう一度読み返している。写真について語られた本は多いが、この二冊と、森山大道さんの「写真との対話」「犬の記憶」「犬の記憶 終章」「写真から写真へ」あたりから、90年代に大きな影響を受け、それまでとは違う意識で撮影するようになったのである。

あの時代、影響力としては「私写真」の元祖、荒木経惟さんの存在も大きく、写真集は15、6冊もってはいるが、その後はなれてしまったので、見返す機会はあまりない。

ブレッソンと木村伊兵衛は、ライカ写真の元祖。現代写真が、このあたりからはじまる。その“写真”とはどういうものかを、伊藤俊治さんが、ことばで解説している。

わたしにとっては、集団「はぐれ雲」という愛好家グループを組織したのが大きかったなあ・・・といまにして思う。

それまでは中判カメラを四駆に積んで、富士山麓や谷川岳、裏磐梯、奥日光に出かけ、風景写真を主として撮っていた、どこにでもいるアマチュアおじさんだった。いや、いまだって、普通にどこにでもいるアマチュアおじさんだけれど、意識の方向が90年代はじめころ、ガラッと変わったのだ。

ブレッソンとの出会いは、衝撃的といえるようなものではなかった。あえていえばロバート・フランク。この人の「アメリカ人」は、いまでもよく思い出すわたしの“バイブル”である。

ブレッソンの素晴らしさがわかってきたのは、この数年の現象。50ミリレンズのおもしろさにあらためて気づきはじめ、それによって、ブレッソンの重みが、理解されてきた・・・ようなものである。

「ブレッソンは、オリジナルプリントをみるようにした方がいい。35ミリカメラで、あれだけのことが語れるんだから」(むろん彼に専属の暗室マンがいたことを知っての上で発言している)

そうわたしに教えてくれたのは、「はぐれ雲」メンバーのHさんだった。

彼の母校、大阪芸大には、ブレッソンのオリジナルプリントが数多く収蔵されているのだ。

年1回の写真展のたび、Hさんが焼く半切のモノクロームは、文字通りのファインプリント、わたしのようなど素人の度肝を抜くには十分だった。

ブレッソンは、ライカに50ミリレンズをつけて、世界を旅した。それが“ライカ写真”のはじまりであり、やがて小型カメラによる“スナップショット”の優位性を確立していく第一歩となっていく。日本では木村伊兵衛さん、桑原甲子雄さんなどが、ほぼ同時期に活動を開始している。

伊藤さんの理論は、これらの写真をどう見たらいいのか、ことばで跡づけたものといえる。こういう考え方を知ったからといって写真はうまくはならないが、先人たちの仕事、作品をみる上では役にたつ。「写真の思想」・・・それはあきらかに、現代人にもう一つの思考回路があることを知らしめたのだ。

「新しい世界発見の旅」という論攷の中で、伊藤俊治さんは、つぎのように述べている。

《“写真を撮る”ことは、感情の能力、つまり、外界の刺激を感じとる能力を開発していく手段であり、写真に対する認識なしには、生命力をもった写真は生まれはしないのだ。

写真は、人間の感覚的な側面を整理したり、組立てたり、概念化したり、そこから結論を引きだしたりすることなく、そのままストレートに表出させて撮る者の生きてきた体験を生きている直覚をその画面にたたえることができるのだ。

ある意味で写真とは時間の感覚であり、存在の感覚であり、場所の感覚であり、それらの複合の感覚でもある。

そしてすでに写真はこの一世紀半の時間のなかで言語よりも刺激的なテキストをつくりあげ、言語のおよばない領域で思考の道具となりつつある。広範囲に、直接、感覚を通して世界を知るという写真の特性は、いつのまにか我々の感覚の中枢に組みこまれ、大きな機能を果たしていることに我々はようやく気づき始めた。》(「マスターズ・オブ・フォトグラフィー」の序)

多摩美大、のち東京芸大教授の伊藤さんは、すぐれた写真論の批評家として、1990年代に影響力をもった人であった。

その著書のうち「東京身体映像」「アメリカン・イメージ」(ともに1990年刊行・平凡社)は、わたしがむさぼり読んだ本であった。いわゆる美術評論家ではなく、写真における理論的な指導者、あるいは哲学者としても通用しそうな、普遍的な思考の持ち主であったし、いまでも、それは変わらないのだろう。代表作は「ジオラマ論」「愛の衣裳」といわれているようだけれど、その二冊は読んでいない。

この序文は、アンリ・カルチェ=ブレッソンの写真集冒頭に置かれている。

「東京身体映像」「アメリカン・イメージ」は90年代はじめに読み、その後7~8年たって、もう一度読み返している。写真について語られた本は多いが、この二冊と、森山大道さんの「写真との対話」「犬の記憶」「犬の記憶 終章」「写真から写真へ」あたりから、90年代に大きな影響を受け、それまでとは違う意識で撮影するようになったのである。

あの時代、影響力としては「私写真」の元祖、荒木経惟さんの存在も大きく、写真集は15、6冊もってはいるが、その後はなれてしまったので、見返す機会はあまりない。

ブレッソンと木村伊兵衛は、ライカ写真の元祖。現代写真が、このあたりからはじまる。その“写真”とはどういうものかを、伊藤俊治さんが、ことばで解説している。

わたしにとっては、集団「はぐれ雲」という愛好家グループを組織したのが大きかったなあ・・・といまにして思う。

それまでは中判カメラを四駆に積んで、富士山麓や谷川岳、裏磐梯、奥日光に出かけ、風景写真を主として撮っていた、どこにでもいるアマチュアおじさんだった。いや、いまだって、普通にどこにでもいるアマチュアおじさんだけれど、意識の方向が90年代はじめころ、ガラッと変わったのだ。

ブレッソンとの出会いは、衝撃的といえるようなものではなかった。あえていえばロバート・フランク。この人の「アメリカ人」は、いまでもよく思い出すわたしの“バイブル”である。

ブレッソンの素晴らしさがわかってきたのは、この数年の現象。50ミリレンズのおもしろさにあらためて気づきはじめ、それによって、ブレッソンの重みが、理解されてきた・・・ようなものである。

「ブレッソンは、オリジナルプリントをみるようにした方がいい。35ミリカメラで、あれだけのことが語れるんだから」(むろん彼に専属の暗室マンがいたことを知っての上で発言している)

そうわたしに教えてくれたのは、「はぐれ雲」メンバーのHさんだった。

彼の母校、大阪芸大には、ブレッソンのオリジナルプリントが数多く収蔵されているのだ。

年1回の写真展のたび、Hさんが焼く半切のモノクロームは、文字通りのファインプリント、わたしのようなど素人の度肝を抜くには十分だった。

ブレッソンは、ライカに50ミリレンズをつけて、世界を旅した。それが“ライカ写真”のはじまりであり、やがて小型カメラによる“スナップショット”の優位性を確立していく第一歩となっていく。日本では木村伊兵衛さん、桑原甲子雄さんなどが、ほぼ同時期に活動を開始している。

伊藤さんの理論は、これらの写真をどう見たらいいのか、ことばで跡づけたものといえる。こういう考え方を知ったからといって写真はうまくはならないが、先人たちの仕事、作品をみる上では役にたつ。「写真の思想」・・・それはあきらかに、現代人にもう一つの思考回路があることを知らしめたのだ。