更に前回の続きです。

七番湯 七操の湯

六番湯・目洗の湯から程近く、同じ通りの並びに建っています。七種の病に効能がある、あるいは七回入れば病気が全快するから七操の湯と称するんだそうです。

細かなタイルが貼られた浴槽は4人サイズ。隅の湯口から熱い源泉が直接投入されています。湯船のお湯は縁から溢れ出ず、底に開けられた穴からパイプを通り、洗い場隅の排水溝で立ち上がって口を出し、パスカルの原理によってそこから排湯されていきます。

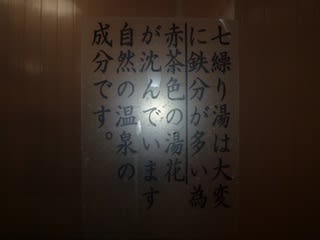

浴室の扉には「赤茶色の湯花が沈んでいます」と印字されたシールが貼ってありますが、訪問時にはそれらしき物体はあまり見られず、その代わり真っ白い羽根状の大きな湯の華が浮遊していました。

無色透明のお湯で、ほぼ無臭、わずかに苦味が感じられます。かなり熱いため、私は入って10秒で心臓がバクバクと激しく拍動しちゃいました。硫酸塩が効いているのか、キシキシとした浴感です。

目洗の湯から至近にあるのに、かなり異なる泉質が楽しめるのが面白いところです。

七操の湯の地図

七操の湯

ナトリウム・カルシウム-硫酸塩・塩化物温泉 50.9℃ pH7.5 湧出量不明(自然湧出) 溶存物質1335mg/kg 成分総計1342mg/kg

----------------------------

八番湯 神明滝の湯

裏山の神明山に源泉があって、かつては滝のような打たせ湯が存在していたんだとか。言い伝えに拠れば婦人病に効能があって子宝に恵まれるそうです。当地に限らず、鉄分の多い温泉はえてして子宝に効能があるとされる場合が多いようですね。

全体的に縦長で狭く、洗い場はあって無いような感じです。浴槽・洗い場共に情緒たっぷりな木造で、その浴槽は3人サイズ。洗い場は簀の子状になっており、水気が素早く下に落ちてくれるので、気持ちよく使えます。

初湯や竹の湯・松の湯で見られるように、こちらの湯口には樋が掛けられており、その途中に湯止め板が嵌められているので、これで源泉流入量を調整して湯加減を整えるわけですが、板の辺の一方はわざと切り欠けられているため、こちら側で塞いでもお湯は完全に止まることなく、少量が湯船へ注がれていきます。また逆の辺は切り欠けがないため、こちら側で塞げばお湯は完全に止まり、板の手前でお湯は樋から捨てられていく仕組みになっています。つまり湯止め板の刺し方によって、全開・少量投入・全閉の三段階に調整することができるわけでして、アナログですが実に良く出来ています。

お湯は薄い白色の貝汁濁りで、金気の影響にためか湯口周りはほんのり橙色に着色。若干石膏臭が匂うもののほぼ無臭、石膏的な甘さと金気がほんのり感じられ、塩味も僅かに舌に残ります。硫酸塩の影響のためかキシキシとした浴感、薄っすら白い綿状の湯の華が冬していました。

神明滝の湯の地図

神明滝の湯

ナトリウム・カルシウム-硫酸塩・塩化物温泉 58.3℃ pH4.8 溶存物質1167mg/kg 成分総計1186mg/kg

----------------------------

九番湯(結願湯) 大湯

渋温泉のランドマーク的存在。当地を訪れた観光客なら誰しも目にする施設かと思います。

浴場は道路から階段を降りた位置にあって、屋上には足湯が設けられていたり道祖神が祀られていたりと、まさに渋温泉観光の要であります。

一般的に男湯と女湯の入り口は隣り合っているものですが、こちらでは建物の両サイドに分かれており、西側(湯田中側)が女湯、東側が男湯の入り口となっています。

男湯入り口近くにはお御籤が結ばれた格子戸が設けられ、その向こうにはお湯を汲むための湯口が顔を覗かせていました。地元の方が日々の生活に活用するんでしょうね。

さすが大湯という名前に相応しい風格を漂わず木造の浴室は、天井が高くて日の光がたくさん室内に降り注ぎ、お湯が湯船に注ぐ音が高らかに木霊しています。余計な設備は無く、カランもありません。渋の外湯で最も大きな浴槽は10人サイズで、その真ん中には板がはめ込まれて二分されており、湯口側が若干熱めになっていました。張られているお湯は黄土色というか黄金色と表現しても差し支えない色にはっきり濁っており、源泉をそのまま投入しているのか、かなり熱い湯加減。金気味+石膏味+芒硝味が混じった味で、ご近所の初湯など同じく金気を有するお湯と比べて酸味はあまり感じられませんでした。湯口からは金気臭+石膏臭がやんわりと香ってきます。トロトロとしたお湯で、キシキシとした浴感です。

大湯にはこの浴槽の他、蒸し風呂なるものも併設されています。これは源泉の熱さを利用したミストサウナで、3人ぐらい入ったら窮屈になっちゃうほどの狭さですが、そこに満たされているのは源泉の蒸気そのものでして、サウナ室内は泉質由来の出汁みたいな匂いと木材のような香ばしい匂いが充満しており、入れば全身が源泉のミストで包まれるのです。霧状ですから呼吸によって源泉を吸引できますから、これによって体の表面のみならず内部まで癒されちゃうわけですね。単なるサウナと違って、なんだかとっても効能がありそう。でも湿度が高くて温度も高いので、結構苦しかった…。

大湯の地図

渋大湯

ナトリウム・カルシウム-硫酸塩・塩化物温泉 59.6℃ pH4.5 溶存物質1243mg/kg 成分総計1263mg/kg

さて、これで外湯めぐり終了。結願です。めでたしめでたし!!

七番湯 七操の湯

六番湯・目洗の湯から程近く、同じ通りの並びに建っています。七種の病に効能がある、あるいは七回入れば病気が全快するから七操の湯と称するんだそうです。

細かなタイルが貼られた浴槽は4人サイズ。隅の湯口から熱い源泉が直接投入されています。湯船のお湯は縁から溢れ出ず、底に開けられた穴からパイプを通り、洗い場隅の排水溝で立ち上がって口を出し、パスカルの原理によってそこから排湯されていきます。

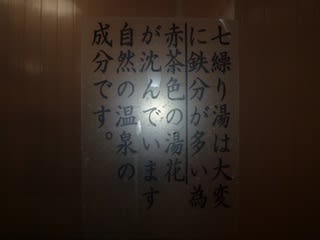

浴室の扉には「赤茶色の湯花が沈んでいます」と印字されたシールが貼ってありますが、訪問時にはそれらしき物体はあまり見られず、その代わり真っ白い羽根状の大きな湯の華が浮遊していました。

無色透明のお湯で、ほぼ無臭、わずかに苦味が感じられます。かなり熱いため、私は入って10秒で心臓がバクバクと激しく拍動しちゃいました。硫酸塩が効いているのか、キシキシとした浴感です。

目洗の湯から至近にあるのに、かなり異なる泉質が楽しめるのが面白いところです。

七操の湯の地図

七操の湯

ナトリウム・カルシウム-硫酸塩・塩化物温泉 50.9℃ pH7.5 湧出量不明(自然湧出) 溶存物質1335mg/kg 成分総計1342mg/kg

----------------------------

八番湯 神明滝の湯

裏山の神明山に源泉があって、かつては滝のような打たせ湯が存在していたんだとか。言い伝えに拠れば婦人病に効能があって子宝に恵まれるそうです。当地に限らず、鉄分の多い温泉はえてして子宝に効能があるとされる場合が多いようですね。

全体的に縦長で狭く、洗い場はあって無いような感じです。浴槽・洗い場共に情緒たっぷりな木造で、その浴槽は3人サイズ。洗い場は簀の子状になっており、水気が素早く下に落ちてくれるので、気持ちよく使えます。

初湯や竹の湯・松の湯で見られるように、こちらの湯口には樋が掛けられており、その途中に湯止め板が嵌められているので、これで源泉流入量を調整して湯加減を整えるわけですが、板の辺の一方はわざと切り欠けられているため、こちら側で塞いでもお湯は完全に止まることなく、少量が湯船へ注がれていきます。また逆の辺は切り欠けがないため、こちら側で塞げばお湯は完全に止まり、板の手前でお湯は樋から捨てられていく仕組みになっています。つまり湯止め板の刺し方によって、全開・少量投入・全閉の三段階に調整することができるわけでして、アナログですが実に良く出来ています。

お湯は薄い白色の貝汁濁りで、金気の影響にためか湯口周りはほんのり橙色に着色。若干石膏臭が匂うもののほぼ無臭、石膏的な甘さと金気がほんのり感じられ、塩味も僅かに舌に残ります。硫酸塩の影響のためかキシキシとした浴感、薄っすら白い綿状の湯の華が冬していました。

神明滝の湯の地図

神明滝の湯

ナトリウム・カルシウム-硫酸塩・塩化物温泉 58.3℃ pH4.8 溶存物質1167mg/kg 成分総計1186mg/kg

----------------------------

九番湯(結願湯) 大湯

渋温泉のランドマーク的存在。当地を訪れた観光客なら誰しも目にする施設かと思います。

浴場は道路から階段を降りた位置にあって、屋上には足湯が設けられていたり道祖神が祀られていたりと、まさに渋温泉観光の要であります。

一般的に男湯と女湯の入り口は隣り合っているものですが、こちらでは建物の両サイドに分かれており、西側(湯田中側)が女湯、東側が男湯の入り口となっています。

男湯入り口近くにはお御籤が結ばれた格子戸が設けられ、その向こうにはお湯を汲むための湯口が顔を覗かせていました。地元の方が日々の生活に活用するんでしょうね。

さすが大湯という名前に相応しい風格を漂わず木造の浴室は、天井が高くて日の光がたくさん室内に降り注ぎ、お湯が湯船に注ぐ音が高らかに木霊しています。余計な設備は無く、カランもありません。渋の外湯で最も大きな浴槽は10人サイズで、その真ん中には板がはめ込まれて二分されており、湯口側が若干熱めになっていました。張られているお湯は黄土色というか黄金色と表現しても差し支えない色にはっきり濁っており、源泉をそのまま投入しているのか、かなり熱い湯加減。金気味+石膏味+芒硝味が混じった味で、ご近所の初湯など同じく金気を有するお湯と比べて酸味はあまり感じられませんでした。湯口からは金気臭+石膏臭がやんわりと香ってきます。トロトロとしたお湯で、キシキシとした浴感です。

大湯にはこの浴槽の他、蒸し風呂なるものも併設されています。これは源泉の熱さを利用したミストサウナで、3人ぐらい入ったら窮屈になっちゃうほどの狭さですが、そこに満たされているのは源泉の蒸気そのものでして、サウナ室内は泉質由来の出汁みたいな匂いと木材のような香ばしい匂いが充満しており、入れば全身が源泉のミストで包まれるのです。霧状ですから呼吸によって源泉を吸引できますから、これによって体の表面のみならず内部まで癒されちゃうわけですね。単なるサウナと違って、なんだかとっても効能がありそう。でも湿度が高くて温度も高いので、結構苦しかった…。

大湯の地図

渋大湯

ナトリウム・カルシウム-硫酸塩・塩化物温泉 59.6℃ pH4.5 溶存物質1243mg/kg 成分総計1263mg/kg

さて、これで外湯めぐり終了。結願です。めでたしめでたし!!