もう、6月になりました!

この月は、珍しく祝日がありません。和名は、水無月ですが、梅雨時に水が無い月・・

というのも変?ですが、この水無月の「無」は「の」を意味する連体助詞「な」であり

「水の月」なんだそうです。 10月を神無月といいますが、この「無」が「の」で、

「神の月」を意味する説と同じなんですね。

6月は田植が終わって田んぼに水を張る必要のある月「水張月(みずはりづき)」

「水月(みなづき)」であるとする説もあるそうです。

和菓子「水無月」

(ネット画像より)

(ネット画像より)

今日、6月1日は気象記念日、電波の日、写真の日なんだそうですが、気象記念日を

取りあげてみました。

1875年(明治8年)6月1日に、東京赤坂葵町に日本初の気象台、東京気象台が設置

されて、東京で気象、地震の観測が開始されたことを記念して、1942年(昭和17年)

に制定されたのだそうです。 気象庁の創立記念日でもあるそうです。

この日の最初の天気予報は「全国一般風ノ向キハ定リナシ天気ハ変リ易シ但シ雨天

勝チ」という日本全国の予想をたった一つの文で表現していて、東京の派出所等に掲示

されたとあります。この日から、毎日3回の全国の天気予報の発表が開始されたそう

です。(ウイキペディアより)

最近の気象情報は、それこそ細かな観測データに基づいて、その表現方法も工夫さ

れていてとても分かり易くなっています。それでも、温暖化など気象変動の激しさや、

局地的な状況変化に対応しきれないなどの難しさがあるようです。

気象予報士も多彩な人が多く、色々と工夫を凝らした演出をしたり、それぞれに個性

があって、気象予報だけでなく番組の一つとして捉えていることもあります。

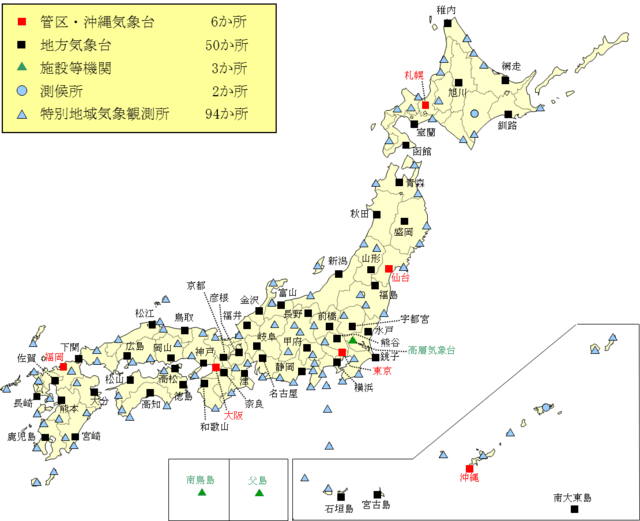

現在の気象観測所を気象庁ページからコピペしました。

管区・沖縄気象台 6か所:札幌、仙台、東京、大阪、福岡と沖縄

地方気象台 50か所:北海道6、都道府県各1か所―管区・沖縄、沖縄3

特別気象観測所 94か所:地上気象観測装置による自動観測のみ実施

その他、構想気象台などがあります。

で、気象庁の予報の頻度は、数値予報天気図は2回/日作成され、府県予報は、毎日

5時、11時、17時に発表され、その内容は、今日・明日・明後日の天気と風と波、明日

までの6時間ごとの降水確率と最高・最低気温の予想とあり、天気が急変した時は随時

発表するとあります。

地上気象観測装置概要 (気象庁HPより)

一方、1993年の「天気予報の自由化」により、多くの民間会社によってよりきめ細

かな天気予報がテレビやネットで流されています。ただし台風進路予想や災害警報の

発表については気象庁のみが発表するそうです。

以前の拙ブログ記事『気象用語』(2012.2.22)にも書きましたが、気象ならではの

独特の言い回しがあって面白いと思っているのです。 それらからいくつか拾ってみ

ますと、

「気圧の谷」「気圧の尾根」など、等圧線を書いた時に気圧が最も低くなっている

ところ、また最も高くなっているところを言っているのですね。 「ぐずついたお天気」

なども面白いですね。「ところにより」「北寄りの風」など独特の言い回しだと思う

のです。

また、最近では、よく災害を引き起こす「線状降水帯」、局地的な豪雨で「ゲリラ

豪雨」など比較的新しい言葉ですね。ただしこのゲリラという言葉に批判があり、これ

を改めて単に「局地的豪雨」といい、また、「短時間強雨」など雨に関していろいろ

な表現があります。

線状降水帯<例)

(ネット画像より)

(ネット画像より)

” 雨のささやき ”・・・ホセ・フェリシアーノ