「よく見るということは対象の細部まで見入り、大事なモノを逃がさず克明に捉えるということなのである。大事なモノは見れば見るほど魂に吸い付き、不必要なものは注意力から離れる。‥僕はじっと対象の本質がはっきりするまで胸に腕を組んで指向する。‥対象が何であろうと見えて来るモノ、見えてこないモノは全て相手次第で定まる。そして見えて来たモノだけを対象に苦しみ、戦う。」(写真と想像)

(興福寺阿修羅像1960年ころ)

(興福寺阿修羅像1960年ころ)

「(興福寺阿修羅像に)カメラを向けていて発見したことは、ほかのどの仏像にもない静けさがたたえられている。(乾漆という)意気の長い造像手法では、動勢のある姿態を生むのには適さなかった。‥その静けさを生んだのものは、天平の理想主義的な時代精神であろう。その済世救国の理想が高ければ高いほど現実との間に生まれる深い遊離、いわば理想と現実との谷間を誠実に凝視している孤独な静けさとでもいうべきものだ」

その上で「天平の時代精神を写真として視覚化するには、二年、三年が必要だ。その意味でこの一点などは、いわば行きずりのスナップに過ぎない」と作品に満足していない。

ものを凝視し続けてきた精神の豊穣な世界が見えてくる。見ようとする貪欲な姿勢が垣間見える。特に阿修羅像の静的な姿態から静かさのもたらされた造像手法に至り、そして時代の状況を読み取り、1960年という時代と重ね合わせる思考に最大限の敬意を表したい。

あらためて阿修羅像の写真を見直すと、確かに平面的な写真に見えなくもない。クローズアップすべきところ、「ここだ」というところが決まっていないのかもしれないと思うところはある。光の当て方もすっきりしていない。

この間、国立博物館で私が見たとき、たまたま正面の合掌している手の中指の先が鼻と一致する視線で眼を見た。口元が合掌した手で隠され少し微笑がかった表情は消えた。阿修羅の視線は私の方には向かわず、私の頭上の上をまっすぐ私の背後の方に向かっていた。これにこの視線の先から少し左右にずらして淡い光を当てると、なかなかいいとは思った。他の二つの顔の視線は下から見上げるものの心に直接届くような視線でかつ口元は少し怖い。だが、正面の顔の視線は遠くを見つめている。

この正面の阿修羅の視線が、何に向いているのか、解き明かさなくては土門拳のいう見つめつくしたことにはならないということなのだろう。

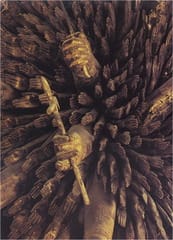

(唐招提寺金堂千手観音1963年)

上記の文章を読んでからこの写真を見ると、ちょっと虚仮威しのようにも見える千手観音の写真だ。だが、正面から見ると救済のやさしげな手が幾つもに見えるのが、この視線だと無数の拳につつかれているような怖さを感じる。ものの二面性を映し出した写真というのかもしれない。

ものを凝視する、観察するということの姿勢は、私の信条でもある。あらためてその意味をかみしめた。

(興福寺阿修羅像1960年ころ)

(興福寺阿修羅像1960年ころ)「(興福寺阿修羅像に)カメラを向けていて発見したことは、ほかのどの仏像にもない静けさがたたえられている。(乾漆という)意気の長い造像手法では、動勢のある姿態を生むのには適さなかった。‥その静けさを生んだのものは、天平の理想主義的な時代精神であろう。その済世救国の理想が高ければ高いほど現実との間に生まれる深い遊離、いわば理想と現実との谷間を誠実に凝視している孤独な静けさとでもいうべきものだ」

その上で「天平の時代精神を写真として視覚化するには、二年、三年が必要だ。その意味でこの一点などは、いわば行きずりのスナップに過ぎない」と作品に満足していない。

ものを凝視し続けてきた精神の豊穣な世界が見えてくる。見ようとする貪欲な姿勢が垣間見える。特に阿修羅像の静的な姿態から静かさのもたらされた造像手法に至り、そして時代の状況を読み取り、1960年という時代と重ね合わせる思考に最大限の敬意を表したい。

あらためて阿修羅像の写真を見直すと、確かに平面的な写真に見えなくもない。クローズアップすべきところ、「ここだ」というところが決まっていないのかもしれないと思うところはある。光の当て方もすっきりしていない。

この間、国立博物館で私が見たとき、たまたま正面の合掌している手の中指の先が鼻と一致する視線で眼を見た。口元が合掌した手で隠され少し微笑がかった表情は消えた。阿修羅の視線は私の方には向かわず、私の頭上の上をまっすぐ私の背後の方に向かっていた。これにこの視線の先から少し左右にずらして淡い光を当てると、なかなかいいとは思った。他の二つの顔の視線は下から見上げるものの心に直接届くような視線でかつ口元は少し怖い。だが、正面の顔の視線は遠くを見つめている。

この正面の阿修羅の視線が、何に向いているのか、解き明かさなくては土門拳のいう見つめつくしたことにはならないということなのだろう。

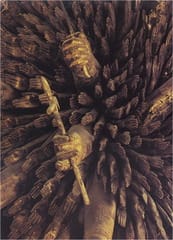

(唐招提寺金堂千手観音1963年)

上記の文章を読んでからこの写真を見ると、ちょっと虚仮威しのようにも見える千手観音の写真だ。だが、正面から見ると救済のやさしげな手が幾つもに見えるのが、この視線だと無数の拳につつかれているような怖さを感じる。ものの二面性を映し出した写真というのかもしれない。

ものを凝視する、観察するということの姿勢は、私の信条でもある。あらためてその意味をかみしめた。