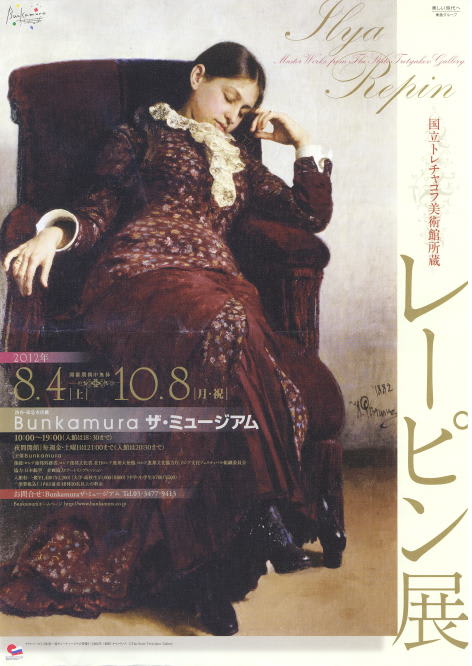

本日はそれほど気温が上がらなかった。それでも30度近くまで気温が上昇したが、その中、渋谷の東急のBukamuraまで「国立トレチャコフ美術館所蔵レーピン展」を見に出かけた。

レーピンという画家についてはまったくといっていいほど知識がない中で、何を期待して出かけたのかは私自身もよくわからないのだが、暑さにかまけてこの夏が、何も見に行かないでおわるというのもいかがなものか、という実にネガティブな動機で出かけた。

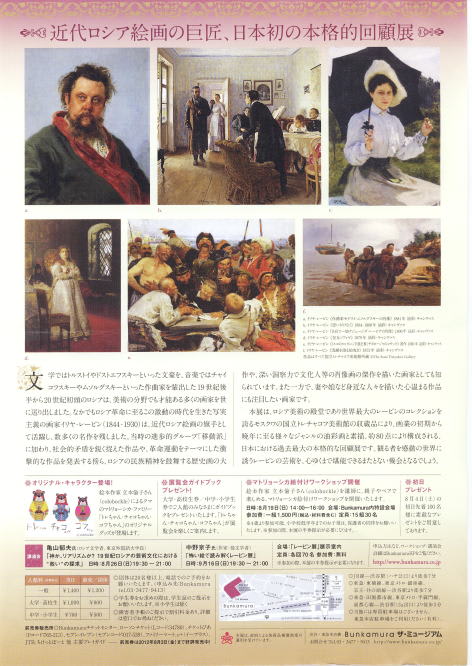

会場に入るや否や肖像画のオンパレードで、私自身の好みとは違うのかな、と感じた。しかし解説がそれなりに丁寧なので、それを読みつつ進んでいった。

さてこの画家の初期の大きな仕事として「ヴォルガの船曳き」というのがあるようだが、今回展示は習作6点の習作・準備素描と同一主題の「浅瀬を渡る船曳き」という作品であった。同題の作品はいくつかあるらしいが、1973年のものが最後の3度目の完成品のようだった。残念ながらこの完成品3つは展示がなく、コピーが展示されていた。

船曳き一人一人の表情を克明に描き、最下層の人々のそれぞれのドラマに迫ろうという最後の完成品、船曳きという労働の過酷さを中心に据えた前2作、ともに味わいのある作品のようであり、それぞれ実際の作品を鑑賞したくなった。残念であるがまたの機会ということである。しかしこの連作については解説もそれなりに丁寧であり、見ごたえはあった。

社会主義リアリズムの画家ということで崇められたらしいが、そんな概念だけでくくってしまうのは困難なほど多様な側面を見せる画家であると同時に、政治的に革命ロシアに本人が思い入れをしていたとも思われない。しかしロシア革命後から1930年に亡くなるまで、その評価は継続したようだ。

本人はロシア革命後はフィンランド領内で暮らしたようだが、ある意味、革命政府によって祭り上げられた偶像なのかもしれない。

妻と子供を描いた「あぜ道にて」などはいかにも印象派的な絵だが、これなどは私の好みの絵であった。残念ながら絵葉書はなかった。

今回の展示、ほとんど素人で事前の勉強もいていない私には「レーピン」という名を覚える良い機会となった。ネットで今後勉強をしてみようかと思っている。