過去のスクラップブックにある映画感想メモシリーズ。

この1冊には、映画数はそれほど多くはないけど、

1作に対して、A4判1ページ分に書き込んでいるから長い

しかも濃い作品ばかり

若かりし頃のメモなので、不適切な表現、勘違い等はお詫び申し上げます/謝罪

なお、あらすじはなるべく省略しています。

■『裸のガンを持つ男』(1988)

刑事アクションものを思いきりパロった完全ナンセンスコメディ。

メル・ブルックス風細かい芸がちりばめられて、このレスリー・ニールセンのキャラはすっかり定着した。

続々と新作に登場している今日、その人気のもとが今作。彼が行く所にトラブルあり

野球 の試合にもぐりこみ、メチャクチャな審判をするシーンは笑える要素たっぷり。

の試合にもぐりこみ、メチャクチャな審判をするシーンは笑える要素たっぷり。

ラストはちゃんとハッピー・エンディング。

美女とのロマンス物語もちゃんと揃ってる。

こんなハチャメチャ警部がいたら町が明るくなるかもしれない

■『ノスタルジア』(1983)

監督:アンドレイ・タルコフスキー

実を言えば、途中で快い眠りに落ちてしまったのだけど、

それだけとっても自然な心地よい作品だったの、わたしには

岩清水や、気持ち良さそうな温泉、霧がかかって寒そうな澄んだ美味しい空気。

このイタリアの郊外には、都心に暮らしている者が求めるすべてがある気がする。

この静かな町に訪れた死期迫るロシア詩人と通訳の女性。

最初2人は、マンネリ化した恋人同士かと思われたが、女が一方的に求めていただけの関係。

所々に彼の母だろうか?のノスタルジックな映像の思い出が突然広がる。

全体的に陰気で水っぽいけど、暗闇からフワっと淡い光とともに

赤ん坊の人形の写真が浮かび出たりするカラクリが面白い。

たぶん初めて外に出たドメニコの美しい息子が振り返って

「これが世界の終わりなの?」と問うシーンは観る価値あり。

自らのノスタルジーの世界に入り、その一部に加わってしまったかのようなラストシーンと、

「母の思い出に捧ぐ」というテロップ。

確かに母というイメージも所々に使われている。

最初に訪れた教会。女は子どもを産み育てるだけの存在なのか?

それだけでも重労働で素晴らしいことに違いないけど。

そんな拘束された苦しみ耐えるだけの存在だけではないはず。

彼のベッドの隣りに横たわるお腹の大きい妻のショットは何処か?

快楽とは正反対に位置する現実じみた恐怖を思わせる。

(出ました、タルコフスキー!こんなに昔にもう観ていたんだなぁ・・・

■『十戒』(1957)

まさにハリウッド仕立ての大スペクタクル版。

旧約聖書の「出エジプト記」を忠実に映像化したというからまたビックリ。

編集のあとがかなり見えちゃうけど、何万人というエキストラを使っているのは本物だし、

今や歴史の動かぬ記録物でしかない事柄をイキイキと蘇らせ、

長い年月を経て形の崩れたラムセス像やスフィンクス等を、

建てた当時のように再現して見せてくれたのには感心する。

でも魅惑的なエジプト全盛期も、イスラエルの奴隷の視点から見れば、

虚栄や権力誇示の産物でしかなく、その上には何千何万という奴隷の貧困、

重労働、虐げられた悲しみが積まれているのがよく分かる。

ラムセスすら父、妻から充分愛されることのなかった不遇者に見える。

この作品で観るかぎり神=自然の力だ。

海の水の力 、火

、火 その他太古の奇跡は、連続するフシギな自然現象だったのか?

その他太古の奇跡は、連続するフシギな自然現象だったのか?

宗教の面から見ると疑問は尽きないけれど、壮大な娯楽映画としてはやはり大変なもの。

スペクタクルものは十八番のチャールストン・ヘストンは、

魅力的なファラオの王子から、モーゼの老年にいたるまで、少々身振りはオーバーだけど大役を見事演じている。

対する冷酷な支配者演じるユル・ブリナーは、その褐色の肌、気品ある顔立ちはまさに王家の王子にピッタリ

彼らをとりまく女優陣も見逃せない。ロマンス映画としても充分見応えあり。

古代エジプト美術や衣装には、現代でも決して真似の出来ない美しさと独創性があるが、それも見どころの一つ。

ラストのテロップ、ラムセスが口ぐせのように言っている「So it was written, So it shall be done.」は印象に残る言葉。

いちいち記録に残したのは、現代にまで伝えられていることで重要な役目を果たしたのだ。

■『世にも奇妙な物語』(1967)

第1部「黒馬の哭く館」

とにかく黒馬 とジェーン・フォンダの映像に尽きる。

とジェーン・フォンダの映像に尽きる。

フォンダが妖しい妖精のように美しく、令嬢役ということもあって、

毎回、乗馬とは思えない斬新なデザインの衣装が目を惹く。

ポーの作品は、カフカに似て不条理なものが多いけれど、

この映像を見た限りでは原作を読まなきゃテーマが分からない(読んでも難解だろうけど

音声を削って、極力、映像に集中させ、重低音の効果音のみなのが面白い

(テープが古くて、それどころじゃないひどい音質なんだけど

相手役がピーター・フォンダなのにちょっとビックリ。

ちょい役だけど、同作品に、それも恋する役柄で姉弟が共演するなんて珍しい。

第2部「影を殺した男」

なんともいえないゾッとする話。

これは単に一人の極端な人格を2つ持つ男の幻想だったのか?

ルイ・マルの映像が冴える。

なんといっても、アラン・ドロンのまだ若い非の打ちどころのない完璧なマスク。

難しい一人二役のシーンを'60年代ながらうまくまとめている。

彼にいたぶられる女にブリジッド・バルドーが、真っ黒い髪と黒い瞳に変身して共演しているのが印象的。

第3部「悪魔の首飾り」

さすがにフェリーニ。最後の大トリだけあって、ほか2つより群を抜いて見応えあり。

設定的にはかなり入り組んでいる。フェリーニだけに舞台はローマ。

出てくる俳優も典型的イタリア美人ばかりなのに、フランス映画だから、皆フランス語を話している。

なんといっても今にも死にそうなテレンス・スタンプの怪演。

ドラッグと酒びたり

の妙に厭世観の強い俳優トビー役で彼自身死神のよう。

の妙に厭世観の強い俳優トビー役で彼自身死神のよう。

白いボールを持った金髪の少女の姿が鮮やかで恐怖を鋭く描いている。

まるで四谷怪談のお岩さんのよう。

常に死と隣り合わせにいるトビーにとっては、

突然どこにでも現れる一見純真無垢な少女の姿ほど悪魔に近い存在に感じるのだろう。

フェラーリで走るスピード感は目が回るほどで、スピード狂たちの狂気の世界が垣間見れる。

ストーリーは重く、確実に進む上に、フェリーニ独自のサーカス的世界が見事に展開して

わたしたちをすっかり惹きこんでトリップさせてしまう。

妙に白く怖いほど美しい女たち。一風変わった登場人物に、迷路のように華やかで妖しいセット。

ポー原作であることも忘れてしまいそうなほど。

名コンビのニーノ・ロータが音楽を担当。その音響効果も効いている。

■『チキンハート・ブルース』(1989)

なぜこの邦題がついたのかしら?原題(COLD FEET)よりは感じが出ていて、悪くない邦題だけど。

でも、今作の人物の中には誰もチキンハート(臆病者)はいなかったはず。

ど田舎のモンタナ、ウエスタン・スタイルをことごとく馬鹿にした作品なのに、

作品自体はまぎれもないウエスタン・コメディ。

個性の強い俳優ばかりで、本来クセの強いキース・キャラダインがかすんで見える。

特にケニー役のトム・ウェイツは、頭の中まで筋肉質の激情しやすいワルだけど、妙な時に節度や情を持っている。

サリー・カークランドもド派手な衣装をソツなく身に着けて、

一人の男を地獄まで追いかけるちょっと尻の軽い女をキョーレツに演じている。

いまだにこんな西部劇の世界がアメリカには現実に存在しちゃうんだもんね。

それは日本でいう時代劇と同じで、どこか懐かしい、排除しがたいものがあるんだろうね、きっと。

■『髪結いの亭主』(1990)

なんとコメントしたらいいか分からない。少年がそのまんま歳をとってしまった男アントワーヌ。

すべてが彼の思わず笑っちゃう真剣で奇妙な踊りの通り誇張されていて、

コメディとして笑えるのか、真のロマンスとして受け取っていいものかどうか・・・

全篇が思い出のような淡いオレンジ色で、汗がにじみそうな夏の日

入れ替わり立ち代り訪れる、それぞれの生活を持つ常連客たち。

床屋という限られた舞台で、繊細な人の髪を扱うサービス業としての理髪師の女性に

誰しもが抱く優しさ、ほのかな官能 、安心感、心地よさがほんわかと伝わってくる。

、安心感、心地よさがほんわかと伝わってくる。

アンナ・ガリエナの美しさと、ジャン・ロシュフォールの一見普通で、実は妙に偏った男、

この微妙にマッチした大人のカップル。

これほど、ピッタリくるベター・ハーフはそこらじゃ見かけないのに、

完璧に繊細で純粋すぎたために2人はうまくいかなかったのかしら?

■『クライング・ゲーム』(1993)

昨年、日本でも大いに話題になったこの新作がもうビデオで観れるのは嬉しい。

ディルが男ってことは友人から聞いて知っていたけど、言われなかったらほんと目から鱗が落ちちゃう

ボーイ・ジョージの歌う主題歌(同名)もムーディで○。この選択も意味深

一方、頼りなげで実は腕っぷしが強くて、何より他人の心を傷つけられない性分のファーガス役には

一見ボブ・ディランっぽい俳優。彼もイイ味で印象的。

ディルと恋人同士だったジュディ役の大きな黒人。彼の好演が作品を最後まで引っ張っている。

ミスターレディが真実の愛を見つけるまでの話ともとれるけど、

ジョディはディルを男として愛したのかしら?とするとゲイだけど、彼女として愛したのかしら?

ま、それほど重要な問題じゃないか。

でも、今何かと日本でも話題になっている彼女たちは、女のわたしたちよりずっと真実の愛を求めていて、

ずっと正直でストレートで、一生懸命男を信じて、かつ自分を理解してもらおうと必死なのが分かる。

これからのイギリス映画にちょっと興味が湧いてきた。

■『妻への恋文』(1992)

ドキドキさせられ、涙が出て感動させられる作品。

これだけ全身全霊で自分のために努力してくれる夫なんて理想的だと思いきや、

自らの理想と夢のために周りを振り回してた、単にモーレツハイテンション完璧主義者だったのかしら?

ハッピーエンドなフランス映画はあり得ない。いつか不幸が訪れるようで気が気じゃない。

この映画を最後にジャン・ボワレ監督が亡くなっているのもドラマティック。

夫は妻を、妻は夫を、恋に落ちた時とまったく同じように我も忘れるほどの熱情で

夢中になって愛し続けることは可能だろうか?

努力もせず、時間の流れるままに諦め、おざなりにしている者がいっぱいの中で。

時が経ち忘れてしまうには、あまりに大きなメッセージ。奥深い作品。

(時が経って、すっかり忘れてしまっていたなぁ・・・

■『POURQUOI PAS!』(彼女と彼たち なぜいけないの)(1977)

監督・脚本:コリーヌ・セロー 出演:サミーフレイ、クリスチーヌ・ミュリョー、マリオ・ゴンザレス ほか

なかなかユニークな1本。男2人女1人の共同生活に次々と加わっていく一風変わった仲間たち。

皆が身も心も支え合って、一人が抜けても崩れてしまう微妙で固い絆。

モラルからは少し外れているけど、'70年代を象徴している自由で新鮮な感覚。

とにかく'70 フェルナンがいつか子供を呼ぼうと思って作り上げた墓場のような装飾の部屋のサイケデリックなこと!

フェルナンがいつか子供を呼ぼうと思って作り上げた墓場のような装飾の部屋のサイケデリックなこと!

それぞれ心に傷を持って、やっとの生活だけど、何もかも若い自分たちのやり方、ルール、

皆で考え、楽しみ、悲しみも分け合って、ってこんな生活、こんな青春もなんだかうらやましい。

ドラッグなんかの問題もない、純粋で健康的で嘘も欺瞞もない。

外界の汚れて歪んだ世界とは隔離した、傷ついた心を半永久的に休ませてくれる港みたいな家と同居人たち。

誰が何といおうと関係ない。協力して生きていく姿は見ていて気持ちがいい。

■『リトル・ダイナマイツ~ベイビー・トーク2』(1990)

前作に引き続いているストーリー、スタッフが嬉しい。

'90年の若い新婚夫婦を女性監督が描いたノッてる作品。

ジョン・トラボルタも新しいイメージを確立。

1つ1つの視点が新しくてなんとも楽しく、それでいて痛烈な皮肉。

ニューヨークが舞台とあって、ジャンキーやら、強盗、火事騒ぎと盛りだくさん。

超危ない保育室の兄ちゃんや、銃フリークのモリーの弟もブッ飛んでて、みんな個性派揃い。

どう撮ったのか、なんといっても赤ちゃんらの表情が状況と合っていて豊か。

子どもだって、うまく喋れなくても、何も感じない、何も考えていないワケじゃない。

突然、ジョン&ヨーコのインタビューが入ったり、

理想的に自由な男女関係を考える女監督の鋭い、正直な視点のカットも多い。

3も出来たとか。ベイビーは成長して犬の話?だそう。

ベイビーシリーズがイイんだけど、この夫婦にもう一人赤ん坊ができるってゆうのはちょっと作りすぎだものね。

さり気ない音楽の使い方もイイ。

■『THE BIG EASY』(1986)

ラストシーンはなんだかとってつけたみたいだけど、

なんでもありの自由なニューオリンズの裏の顔、

善であるはずの警官まで家族ぐるみでワイロを受け取る等の

根深い組織化した悪がはびこる様子を描いている。

でも、どちらかといえば色男デニス・クエイドのプレイボーイぶりと、

バリバリの地方検事だけど相変わらずコケティッシュな魅力のエレン・バーキン の

の

反発し合う敵同士ながら惹かれあう恋模様のほうが興味あり。

サントラもなかなか。特にデニスがカントリー調ラブソングをギターを弾きながら歌うシーンにビックリ!

このハンサムガイにここまで迫られたら落ちない女はいない!

■『ザ・トレイン』(1989)

処女生贄伝説をベースに本当にあった話を元に作ったってことだけど、

本当に悪霊儀式の研究のための旅行なんてあるのか?

いわばイジメられっ子の復讐劇でもある。

いろんなシーンがなんだか暗い画面でうやむやになってて誤魔化されてる感じ。

一番強烈なのは、占い師っぽいおばさん。

もっと別な見方をすれば、この話自体、被害妄想にかられた女の子の単なるロスト・ヴァージン物語ともとれる。

異教徒は決まって黒いマントをかかぶったボロボロの年寄りで、生贄は決まって若い美女だね。

もしかしたら、今でも山奥の文化の遅れたところで密かに続けられているかも?

'89にしては古いタイプのホラー。

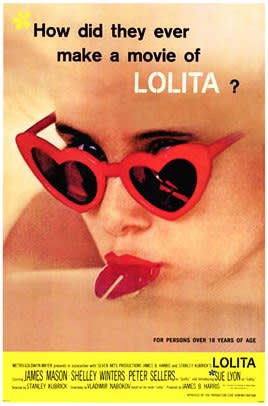

■『Lolita』(1961)

“ロリータ・コンプレックス”の言葉を生み出し話題となった作品。

このクインテン(役名か?)、七変化ともいうべき多くの仮装で現れて、

ある時は雄弁な警官、ある時は大学の心理学者、でも結局ロリータを「ハリウッドで使う」なんて騙したり。

今作が単なる継父と娘との禁じられたロマンスになっていないのがキューブリック監督の腕前。

所々に粋なセンスが感じられる。急に次のカットに移ってしまったり、

ホテルで黒人のボーイが折り畳み式簡易ベッドと取っ組み合うシーン等々。

東洋的思想や、柔道等、日本に関することも好意的に使われている。

ハンバート役の妙に誇張した演技がこっけい。

(わたしの大好きなピーター・セラーズの珍妙な演技が見ものなんだよね

この1冊には、映画数はそれほど多くはないけど、

1作に対して、A4判1ページ分に書き込んでいるから長い

しかも濃い作品ばかり

若かりし頃のメモなので、不適切な表現、勘違い等はお詫び申し上げます/謝罪

なお、あらすじはなるべく省略しています。

■『裸のガンを持つ男』(1988)

刑事アクションものを思いきりパロった完全ナンセンスコメディ。

メル・ブルックス風細かい芸がちりばめられて、このレスリー・ニールセンのキャラはすっかり定着した。

続々と新作に登場している今日、その人気のもとが今作。彼が行く所にトラブルあり

野球

の試合にもぐりこみ、メチャクチャな審判をするシーンは笑える要素たっぷり。

の試合にもぐりこみ、メチャクチャな審判をするシーンは笑える要素たっぷり。ラストはちゃんとハッピー・エンディング。

美女とのロマンス物語もちゃんと揃ってる。

こんなハチャメチャ警部がいたら町が明るくなるかもしれない

■『ノスタルジア』(1983)

監督:アンドレイ・タルコフスキー

実を言えば、途中で快い眠りに落ちてしまったのだけど、

それだけとっても自然な心地よい作品だったの、わたしには

岩清水や、気持ち良さそうな温泉、霧がかかって寒そうな澄んだ美味しい空気。

このイタリアの郊外には、都心に暮らしている者が求めるすべてがある気がする。

この静かな町に訪れた死期迫るロシア詩人と通訳の女性。

最初2人は、マンネリ化した恋人同士かと思われたが、女が一方的に求めていただけの関係。

所々に彼の母だろうか?のノスタルジックな映像の思い出が突然広がる。

全体的に陰気で水っぽいけど、暗闇からフワっと淡い光とともに

赤ん坊の人形の写真が浮かび出たりするカラクリが面白い。

たぶん初めて外に出たドメニコの美しい息子が振り返って

「これが世界の終わりなの?」と問うシーンは観る価値あり。

自らのノスタルジーの世界に入り、その一部に加わってしまったかのようなラストシーンと、

「母の思い出に捧ぐ」というテロップ。

確かに母というイメージも所々に使われている。

最初に訪れた教会。女は子どもを産み育てるだけの存在なのか?

それだけでも重労働で素晴らしいことに違いないけど。

そんな拘束された苦しみ耐えるだけの存在だけではないはず。

彼のベッドの隣りに横たわるお腹の大きい妻のショットは何処か?

快楽とは正反対に位置する現実じみた恐怖を思わせる。

(出ました、タルコフスキー!こんなに昔にもう観ていたんだなぁ・・・

■『十戒』(1957)

まさにハリウッド仕立ての大スペクタクル版。

旧約聖書の「出エジプト記」を忠実に映像化したというからまたビックリ。

編集のあとがかなり見えちゃうけど、何万人というエキストラを使っているのは本物だし、

今や歴史の動かぬ記録物でしかない事柄をイキイキと蘇らせ、

長い年月を経て形の崩れたラムセス像やスフィンクス等を、

建てた当時のように再現して見せてくれたのには感心する。

でも魅惑的なエジプト全盛期も、イスラエルの奴隷の視点から見れば、

虚栄や権力誇示の産物でしかなく、その上には何千何万という奴隷の貧困、

重労働、虐げられた悲しみが積まれているのがよく分かる。

ラムセスすら父、妻から充分愛されることのなかった不遇者に見える。

この作品で観るかぎり神=自然の力だ。

海の水の力

、火

、火 その他太古の奇跡は、連続するフシギな自然現象だったのか?

その他太古の奇跡は、連続するフシギな自然現象だったのか?宗教の面から見ると疑問は尽きないけれど、壮大な娯楽映画としてはやはり大変なもの。

スペクタクルものは十八番のチャールストン・ヘストンは、

魅力的なファラオの王子から、モーゼの老年にいたるまで、少々身振りはオーバーだけど大役を見事演じている。

対する冷酷な支配者演じるユル・ブリナーは、その褐色の肌、気品ある顔立ちはまさに王家の王子にピッタリ

彼らをとりまく女優陣も見逃せない。ロマンス映画としても充分見応えあり。

古代エジプト美術や衣装には、現代でも決して真似の出来ない美しさと独創性があるが、それも見どころの一つ。

ラストのテロップ、ラムセスが口ぐせのように言っている「So it was written, So it shall be done.」は印象に残る言葉。

いちいち記録に残したのは、現代にまで伝えられていることで重要な役目を果たしたのだ。

■『世にも奇妙な物語』(1967)

第1部「黒馬の哭く館」

とにかく黒馬

とジェーン・フォンダの映像に尽きる。

とジェーン・フォンダの映像に尽きる。フォンダが妖しい妖精のように美しく、令嬢役ということもあって、

毎回、乗馬とは思えない斬新なデザインの衣装が目を惹く。

ポーの作品は、カフカに似て不条理なものが多いけれど、

この映像を見た限りでは原作を読まなきゃテーマが分からない(読んでも難解だろうけど

音声を削って、極力、映像に集中させ、重低音の効果音のみなのが面白い

(テープが古くて、それどころじゃないひどい音質なんだけど

相手役がピーター・フォンダなのにちょっとビックリ。

ちょい役だけど、同作品に、それも恋する役柄で姉弟が共演するなんて珍しい。

第2部「影を殺した男」

なんともいえないゾッとする話。

これは単に一人の極端な人格を2つ持つ男の幻想だったのか?

ルイ・マルの映像が冴える。

なんといっても、アラン・ドロンのまだ若い非の打ちどころのない完璧なマスク。

難しい一人二役のシーンを'60年代ながらうまくまとめている。

彼にいたぶられる女にブリジッド・バルドーが、真っ黒い髪と黒い瞳に変身して共演しているのが印象的。

第3部「悪魔の首飾り」

さすがにフェリーニ。最後の大トリだけあって、ほか2つより群を抜いて見応えあり。

設定的にはかなり入り組んでいる。フェリーニだけに舞台はローマ。

出てくる俳優も典型的イタリア美人ばかりなのに、フランス映画だから、皆フランス語を話している。

なんといっても今にも死にそうなテレンス・スタンプの怪演。

ドラッグと酒びたり

の妙に厭世観の強い俳優トビー役で彼自身死神のよう。

の妙に厭世観の強い俳優トビー役で彼自身死神のよう。白いボールを持った金髪の少女の姿が鮮やかで恐怖を鋭く描いている。

まるで四谷怪談のお岩さんのよう。

常に死と隣り合わせにいるトビーにとっては、

突然どこにでも現れる一見純真無垢な少女の姿ほど悪魔に近い存在に感じるのだろう。

フェラーリで走るスピード感は目が回るほどで、スピード狂たちの狂気の世界が垣間見れる。

ストーリーは重く、確実に進む上に、フェリーニ独自のサーカス的世界が見事に展開して

わたしたちをすっかり惹きこんでトリップさせてしまう。

妙に白く怖いほど美しい女たち。一風変わった登場人物に、迷路のように華やかで妖しいセット。

ポー原作であることも忘れてしまいそうなほど。

名コンビのニーノ・ロータが音楽を担当。その音響効果も効いている。

■『チキンハート・ブルース』(1989)

なぜこの邦題がついたのかしら?原題(COLD FEET)よりは感じが出ていて、悪くない邦題だけど。

でも、今作の人物の中には誰もチキンハート(臆病者)はいなかったはず。

ど田舎のモンタナ、ウエスタン・スタイルをことごとく馬鹿にした作品なのに、

作品自体はまぎれもないウエスタン・コメディ。

個性の強い俳優ばかりで、本来クセの強いキース・キャラダインがかすんで見える。

特にケニー役のトム・ウェイツは、頭の中まで筋肉質の激情しやすいワルだけど、妙な時に節度や情を持っている。

サリー・カークランドもド派手な衣装をソツなく身に着けて、

一人の男を地獄まで追いかけるちょっと尻の軽い女をキョーレツに演じている。

いまだにこんな西部劇の世界がアメリカには現実に存在しちゃうんだもんね。

それは日本でいう時代劇と同じで、どこか懐かしい、排除しがたいものがあるんだろうね、きっと。

■『髪結いの亭主』(1990)

なんとコメントしたらいいか分からない。少年がそのまんま歳をとってしまった男アントワーヌ。

すべてが彼の思わず笑っちゃう真剣で奇妙な踊りの通り誇張されていて、

コメディとして笑えるのか、真のロマンスとして受け取っていいものかどうか・・・

全篇が思い出のような淡いオレンジ色で、汗がにじみそうな夏の日

入れ替わり立ち代り訪れる、それぞれの生活を持つ常連客たち。

床屋という限られた舞台で、繊細な人の髪を扱うサービス業としての理髪師の女性に

誰しもが抱く優しさ、ほのかな官能

、安心感、心地よさがほんわかと伝わってくる。

、安心感、心地よさがほんわかと伝わってくる。アンナ・ガリエナの美しさと、ジャン・ロシュフォールの一見普通で、実は妙に偏った男、

この微妙にマッチした大人のカップル。

これほど、ピッタリくるベター・ハーフはそこらじゃ見かけないのに、

完璧に繊細で純粋すぎたために2人はうまくいかなかったのかしら?

■『クライング・ゲーム』(1993)

昨年、日本でも大いに話題になったこの新作がもうビデオで観れるのは嬉しい。

ディルが男ってことは友人から聞いて知っていたけど、言われなかったらほんと目から鱗が落ちちゃう

ボーイ・ジョージの歌う主題歌(同名)もムーディで○。この選択も意味深

一方、頼りなげで実は腕っぷしが強くて、何より他人の心を傷つけられない性分のファーガス役には

一見ボブ・ディランっぽい俳優。彼もイイ味で印象的。

ディルと恋人同士だったジュディ役の大きな黒人。彼の好演が作品を最後まで引っ張っている。

ミスターレディが真実の愛を見つけるまでの話ともとれるけど、

ジョディはディルを男として愛したのかしら?とするとゲイだけど、彼女として愛したのかしら?

ま、それほど重要な問題じゃないか。

でも、今何かと日本でも話題になっている彼女たちは、女のわたしたちよりずっと真実の愛を求めていて、

ずっと正直でストレートで、一生懸命男を信じて、かつ自分を理解してもらおうと必死なのが分かる。

これからのイギリス映画にちょっと興味が湧いてきた。

■『妻への恋文』(1992)

ドキドキさせられ、涙が出て感動させられる作品。

これだけ全身全霊で自分のために努力してくれる夫なんて理想的だと思いきや、

自らの理想と夢のために周りを振り回してた、単にモーレツハイテンション完璧主義者だったのかしら?

ハッピーエンドなフランス映画はあり得ない。いつか不幸が訪れるようで気が気じゃない。

この映画を最後にジャン・ボワレ監督が亡くなっているのもドラマティック。

夫は妻を、妻は夫を、恋に落ちた時とまったく同じように我も忘れるほどの熱情で

夢中になって愛し続けることは可能だろうか?

努力もせず、時間の流れるままに諦め、おざなりにしている者がいっぱいの中で。

時が経ち忘れてしまうには、あまりに大きなメッセージ。奥深い作品。

(時が経って、すっかり忘れてしまっていたなぁ・・・

■『POURQUOI PAS!』(彼女と彼たち なぜいけないの)(1977)

監督・脚本:コリーヌ・セロー 出演:サミーフレイ、クリスチーヌ・ミュリョー、マリオ・ゴンザレス ほか

なかなかユニークな1本。男2人女1人の共同生活に次々と加わっていく一風変わった仲間たち。

皆が身も心も支え合って、一人が抜けても崩れてしまう微妙で固い絆。

モラルからは少し外れているけど、'70年代を象徴している自由で新鮮な感覚。

とにかく'70

フェルナンがいつか子供を呼ぼうと思って作り上げた墓場のような装飾の部屋のサイケデリックなこと!

フェルナンがいつか子供を呼ぼうと思って作り上げた墓場のような装飾の部屋のサイケデリックなこと!それぞれ心に傷を持って、やっとの生活だけど、何もかも若い自分たちのやり方、ルール、

皆で考え、楽しみ、悲しみも分け合って、ってこんな生活、こんな青春もなんだかうらやましい。

ドラッグなんかの問題もない、純粋で健康的で嘘も欺瞞もない。

外界の汚れて歪んだ世界とは隔離した、傷ついた心を半永久的に休ませてくれる港みたいな家と同居人たち。

誰が何といおうと関係ない。協力して生きていく姿は見ていて気持ちがいい。

■『リトル・ダイナマイツ~ベイビー・トーク2』(1990)

前作に引き続いているストーリー、スタッフが嬉しい。

'90年の若い新婚夫婦を女性監督が描いたノッてる作品。

ジョン・トラボルタも新しいイメージを確立。

1つ1つの視点が新しくてなんとも楽しく、それでいて痛烈な皮肉。

ニューヨークが舞台とあって、ジャンキーやら、強盗、火事騒ぎと盛りだくさん。

超危ない保育室の兄ちゃんや、銃フリークのモリーの弟もブッ飛んでて、みんな個性派揃い。

どう撮ったのか、なんといっても赤ちゃんらの表情が状況と合っていて豊か。

子どもだって、うまく喋れなくても、何も感じない、何も考えていないワケじゃない。

突然、ジョン&ヨーコのインタビューが入ったり、

理想的に自由な男女関係を考える女監督の鋭い、正直な視点のカットも多い。

3も出来たとか。ベイビーは成長して犬の話?だそう。

ベイビーシリーズがイイんだけど、この夫婦にもう一人赤ん坊ができるってゆうのはちょっと作りすぎだものね。

さり気ない音楽の使い方もイイ。

■『THE BIG EASY』(1986)

ラストシーンはなんだかとってつけたみたいだけど、

なんでもありの自由なニューオリンズの裏の顔、

善であるはずの警官まで家族ぐるみでワイロを受け取る等の

根深い組織化した悪がはびこる様子を描いている。

でも、どちらかといえば色男デニス・クエイドのプレイボーイぶりと、

バリバリの地方検事だけど相変わらずコケティッシュな魅力のエレン・バーキン

の

の反発し合う敵同士ながら惹かれあう恋模様のほうが興味あり。

サントラもなかなか。特にデニスがカントリー調ラブソングをギターを弾きながら歌うシーンにビックリ!

このハンサムガイにここまで迫られたら落ちない女はいない!

■『ザ・トレイン』(1989)

処女生贄伝説をベースに本当にあった話を元に作ったってことだけど、

本当に悪霊儀式の研究のための旅行なんてあるのか?

いわばイジメられっ子の復讐劇でもある。

いろんなシーンがなんだか暗い画面でうやむやになってて誤魔化されてる感じ。

一番強烈なのは、占い師っぽいおばさん。

もっと別な見方をすれば、この話自体、被害妄想にかられた女の子の単なるロスト・ヴァージン物語ともとれる。

異教徒は決まって黒いマントをかかぶったボロボロの年寄りで、生贄は決まって若い美女だね。

もしかしたら、今でも山奥の文化の遅れたところで密かに続けられているかも?

'89にしては古いタイプのホラー。

■『Lolita』(1961)

“ロリータ・コンプレックス”の言葉を生み出し話題となった作品。

このクインテン(役名か?)、七変化ともいうべき多くの仮装で現れて、

ある時は雄弁な警官、ある時は大学の心理学者、でも結局ロリータを「ハリウッドで使う」なんて騙したり。

今作が単なる継父と娘との禁じられたロマンスになっていないのがキューブリック監督の腕前。

所々に粋なセンスが感じられる。急に次のカットに移ってしまったり、

ホテルで黒人のボーイが折り畳み式簡易ベッドと取っ組み合うシーン等々。

東洋的思想や、柔道等、日本に関することも好意的に使われている。

ハンバート役の妙に誇張した演技がこっけい。

(わたしの大好きなピーター・セラーズの珍妙な演技が見ものなんだよね

がすっかり肉がついちゃって、

がすっかり肉がついちゃって、