■シリーズ格差を考える3『情報格差』(ほるぷ出版)

稲葉茂勝/著 武長脩行/監修

全3巻シリーズのこれがラスト。

最初の『経済格差』を背景に、これだけ多方面に格差が生まれているとは知らなかった。

本書もまた、写真や、統計グラフ、イラストなどで分かりやすく書かれている1冊。

毎日パソコンを使いつつも、まだまだネットの仕組みや用語の意味を知らないってことも分かった

でも、なんでも一律にする必要もないのでは?という気もチラッとよぎる。

情報がなくても、電波から離れた緑に囲まれた生活だって素晴らしいのでは?

【ブログ内関連記事】

シリーズ格差を考える1『経済格差』(ほるぷ出版)

シリーズ格差を考える1『経済格差』(ほるぷ出版)

シリーズ格差を考える2『教育格差』(ほるぷ出版)

シリーズ格差を考える2『教育格差』(ほるぷ出版)

【内容抜粋メモ】

注意:本書は、2008年初版のため、その後変更がある部分もあるかと思いますがご了承ください。

注意:本書は、2008年初版のため、その後変更がある部分もあるかと思いますがご了承ください。

(とくに、IT分野の変化のスピードは速さが増してるから、なおさら

加えて、私がアナログ人間なので、間違いもあるかと思いますがスミマセン

情報格差とは?

情報格差とは?

「IT」を利用できる人と、できない人との間にある格差のこと。

先進国と途上国、同じ国の中でも都市部と地方、人種、年齢によるものもある。

「IT(Information Technology)」

「IT(Information Technology)」

情報技術。コンピュータやデータ通信に関する技術をさす。

インターネットの歴史

インターネットの歴史

1969年、アメリカで実験的につくられた「ARPAnet」というネットワークが原形となって発達した。

いくつかのパソコンをつないだネットワークが、別のネットワークと結ばれて、

世界中のコンピュータネットワークが1つになったのがインターネット。

特徴の1つは、だれもが情報の発信者になれること。

いつでも、どこでも情報をやりとりできること。

インターネットを使った教育

インターネットを使った教育

今、世界で増えている。宿題を電子メールで送る小学校もある/驚

翌日に必要なもの、テストの日時などもWebサイトで公開されている。

質疑応答も電子メールでやる「インターネット授業」も広まっている(話したほうが早くないか?

インターネット・ビジネス

インターネット・ビジネス

「テレワーク」「SOHO」

通信を利用して、職場以外の場所で働く労働の形。

「SOHO(Small Office/Home Office)」

自宅から遠い会社と、自宅や小さな事務所をインターネットで結んで、会社に通わず仕事をすること。

(これはイイな。通勤ラッシュ とか時代遅れ。てか、ヒトの乗るものじゃないから

とか時代遅れ。てか、ヒトの乗るものじゃないから

**************************アメリカ

シリコンバレーには、IT起業、研究機関が多数集まり 高額所得者が増え

高額所得者が増え 家賃が上がり

家賃が上がり 生活しにくい問題がある

生活しにくい問題がある

家庭の収入と「インターネット利用率」/人種別「インターネット利用率」

白人、黒人、ヒスパニックなどの人種間に「経済格差」があり、「インターネット利用率」に格差が生じている。

IT技術にたけた人、高学歴の人たち⇔IT技術を持たない人、肉体労働する人たちの間に「賃金格差」が拡大している。

アメリカ人が、今の世界の「インターネット人口」のほぼ半分近くを占めている。

「インターネット人口」インターネットを使っている人の数

「インターネット人口」インターネットを使っている人の数

アメリカの人口は約3億人で、世界全体の5%ほど。

アメリカには、世界的なIT企業が多い。オラクル、インテル、Google、Yahooの本社など。

インターネットが発達している国と、そうでない国とで、情報料、やりとりのスピードが大きく違う。

「MPU」

「MPU」

コンピュータが作動する時に中心となる部品。90%近くをアメリカの企業がつくっている。

人口の少ない国で数値が高い。アフリカ全体では4%以下

「インターネット普及率」

その国100人あたりのインターネット利用者数の割合

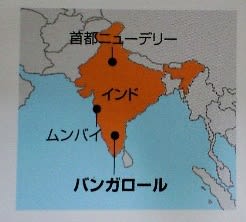

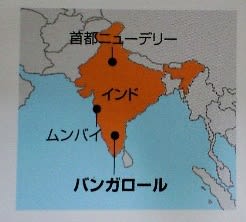

**************************インドは「IT大国」に急成長

南インドのバンガロールには、世界的なIT企業が集まった「E-city=エレクトロニックシティ」がある。

しかし、インドの人口12億人以上のうち、3割以上は、1日1ドル以下で暮らしている。

これまでは「経済大国」=「軍事大国」だった。

※日本は「経済大国」で「軍事大国」にはならなかったが、「軍事予算」は大国だという指摘がある。

●インドの教育

インドの「初等教育修了率」は1991年は68% 2005年は90%まで改善した。

2005年は90%まで改善した。

インドでは、1×1~19×19まで暗誦する教育が行われている/驚(九九ですら怪しいのに、最近/滝汗

多民族国家のため、共通語として英語が使われていることも幸いし、インド人技術者たちは、アメリカへ出て行った

1991年、インドは経済状況が極端に悪化。マンッモハン・シンが財務大臣になり「IT省」を設立し改革に取り組んだ。

この経済危機をキッカケに「カースト制度」は弱まりはじめた。

・宗教対立

インドには、「ヒンドゥー教」と「イスラム教」の対立が続いていたが、

近年「IT大国」になってから宗教対立が弱まった(宗教より金優先か

**************************韓国

2006年時点、国民の約75%がインターネットを利用していて、増え続けている。

しかし、若者と高齢者、所得の高低、障害の有無によって「情報格差」が生まれている。

**************************ロシア

今、世界では「BRICs」と呼ばれる4つの国の経済が大きく発展している。

B:ブラジル、R=ロシア、I=インド、C=中国。

しかし、「BRICs」は、先進国に比べると、IT化が遅れている。

ロシアも、都市部と農村部では大きな開きがある。

**************************インターネットと「英語」の関係

インターネット利用で得られる情報料は膨大。その結果、子どもたちが得られる知識にも違いが出る。

インターネットで使われているのは、ほぼ英語。世界のWebサイトの約8割は英語で書かれている。

世界中で英語を話す人は、約10人に1人。英語が使えるかは、情報格差の原因の1つ。

ラテン文字

ラテン文字

イギリス、ドイツ、イタリアでの「インターネット普及率」が高まった理由は、「ラテン文字」が使われ、英語に近いこと。

フランス事情

フランス事情

同じ、英語に近いフランスでは遅れている。

1980年代から独自に発達した「Minitel」というコンピュータネットワークがあったからといわれる。

「Minitel」(なんかカワイイ

【情報格差是正の問題点】

・情報格差より、経済格差、教育格差を先に解消するべきという意見がある。

・情報格差を解消するには、アメリカ製の「コンピュータソフトウェア」が大量に必要になる。

現在、世界の9割以上を占めるアメリカのソフト産業を一層、発展させてしまう。

「ソフトウェア」コンピュータを動かすためのプログラムのこと。

「ソフトウェア」コンピュータを動かすためのプログラムのこと。

**************************国民に情報を与えない北朝鮮

戦時中、自国の国民に、他国の情報が入るのを防ぐ「妨害電波」などの「情報規制」が存在した。

海外からの「情報流入」を食い止めることは、どの国でも不可能。

北朝鮮では、衛星放送の受信機、アンテナ、携帯電話を禁止しているが、防ぎきれないのが現状。

なぜ「情報規制」をするのか?

なぜ「情報規制」をするのか?

北朝鮮は、お金を「核開発」など軍事費 に使い、大勢の国民が貧しい状況。

に使い、大勢の国民が貧しい状況。

権力はすべて「朝鮮労働党」総書記のキム・ジョンイル(故)一人に集中している。

ところが、韓国や日本に親戚がいる人、「脱北者」が増え、内情が知られるようになった。

テレビ局は3局。全国放送は朝鮮中央テレビのみ。

「社会主義」と「資本主義」

「社会主義」と「資本主義」

「社会主義」個人の財産を制限し、生産手段の社会的所有を土台とする社会のしくみ。

「資本主義」生産手段や資金などの資本を使って、商品を生産して、利益を得る経済のしくみ。

世界で初めて「社会主義」を取り入れたのはロシア。

今は、中国、ロシア、ベトナム、キューバなど少数。

しかも、中国、ロシア、ベトナムは「資本主義」を取り入れるようになった。

北朝鮮は、農地・会社・工場すべてが国のもの。国民の住む場所、働く場所も国が決める。

つくられたものは、すべて国のものになり、国民へは最低限が配られる。

北朝鮮も最近は「資本主義」を一部取り入れている。

北朝鮮は、「軍隊」がもっとも重要だと考え、国防委員長が一番力を持っている。

北朝鮮の小学生(笑顔がないね・・・

教科書には、キム・イルソン、キム・ジョンイル親子がどれほど立派か書かれていて、

子どもの頃から徹底的に教えられる(日本もそんな時代があったっけ

**************************日本

●「ホスト台数」

日本は、「インターネットホスト台数」で遅れをとっている。

「ホスト台数」

「ホスト台数」

インターネットに接続されているコンピュータ台数のこと。インターネット環境を整えるには、莫大なお金が必要。

「情報通信技術」では日本は世界1位。だが情報通信の社会基盤の整備が遅れている(総務省

「情報通信技術」では日本は世界1位。だが情報通信の社会基盤の整備が遅れている(総務省

「ブロードバンド」通信速度の速いインターネットの接続方法。

「ブロードバンド」通信速度の速いインターネットの接続方法。

「3G携帯」「第3世代」と呼ばれる携帯電話方式の総称。高速データ通信、テレビ電話などが使える。

「3G携帯」「第3世代」と呼ばれる携帯電話方式の総称。高速データ通信、テレビ電話などが使える。

「ICT」「情報通信技術」の英語の略。

「ICT」「情報通信技術」の英語の略。

「情報通信技術」の偏差値ランキング

「速さ」「安さ」は世界1位になったが、「普及度」「社会基盤性」等はまだ遅れている。

インターネット接続費

インターネット接続費

2000年までは「ダイヤルアップ」だったため、2001年時点では、日本はインターネット接続費が世界一高かかったが、

今は安くなった。それは普及率と深く関係している。

「ダイヤルアップ」電話回線

「ダイヤルアップ」電話回線 を使ってインターネットに接続する方法。

を使ってインターネットに接続する方法。

料金体系がインターネット普及率を左右する~「定額制」

料金体系がインターネット普及率を左右する~「定額制」

アメリカでは、早い時期から「定額制」だった。

日本も「定額制」にしてから インターネット利用者が急増

インターネット利用者が急増 接続業者が増加

接続業者が増加 競争で接続費が安くなった。

競争で接続費が安くなった。

接続方法は2種類ある~「ナローバンド」と「ブロードバンド」

接続方法は2種類ある~「ナローバンド」と「ブロードバンド」

「ナローバンド」:「ダイヤルアップ」「ISDN」

「ナローバンド」:「ダイヤルアップ」「ISDN」

「ブロードバンド」:「光ファイバー」「ADSL」。より高速、大容量のデータを転送できる。

「ブロードバンド」:「光ファイバー」「ADSL」。より高速、大容量のデータを転送できる。

「ISDN」通信データすべてデジタルで転送する電話回線のこと。

「ISDN」通信データすべてデジタルで転送する電話回線のこと。

「光ファイバー」ガラス、プラスチックの繊維でできたケーブルの通信回線。

「光ファイバー」ガラス、プラスチックの繊維でできたケーブルの通信回線。

「ADSL」これまで未使用の電話回線の周波数を利用した高速通信回線。

「ADSL」これまで未使用の電話回線の周波数を利用した高速通信回線。

「ブロードバンド格差」

「ブロードバンド格差」

ブロードバンドを契約できない世帯の比率

住むマンションによる情報格差

住むマンションによる情報格差

「光ファイバー」によるインターネットを利用するには、ケーブルを建物内に通して、自宅まで引かなければならない。

古いマンションには、最新設備が使えない場合が多い。

そのため、今は、ブロードバンドのインターネット環境が整っているかが、住むマンションを決める基準の1つになった。

解消するには

解消するには

ブロードバンド環境を整えるには、莫大なお金がかかるため、どの県・市もできるか分からないという。

総務省は「次世代ブロードバンド戦略2010」を発表した。

**************************昔の情報格差→地デジ

●「放送格差」

以前、首都圏・関西圏ではテレビチャンネルが6~7つあったが、3~4つしかない地方もたくさんあった。

今でも衛星放送やケーブルテレビなど使わないと利用できないところがある。

その他、地上波・衛星波などの放送サービスが受けられるかどうか。

●「マスメディア格差」

新聞、書籍 、CD

、CD 、映画

、映画 など利用できるかどうか。例:雑誌やCDの発売日が遅れる。

など利用できるかどうか。例:雑誌やCDの発売日が遅れる。

都道府県別、人口100万人あたりの図書館の数(東京より長野のほうが高い!驚

携帯電話

携帯電話

「イーモバイル」

2007年から、最大3.6Mbpsデータ通信を、完全定額で利用できるサービス。

「3.6Mbps」1秒間に360万ビット(情報料を表す単位)のデータをやりとりできるデータ通信のこと。

「3.6Mbps」1秒間に360万ビット(情報料を表す単位)のデータをやりとりできるデータ通信のこと。

地上デジタルテレビ放送

地上デジタルテレビ放送

政府は2011年までにすべて「地上デジタルテレビジョン放送」に切り替えると発表。

日本でテレビ放送が始まったのは1953年。「アナログ方式」だった。

「アナログ方式」はさまざまな分野で利用しているため、周波数に余裕がなくなった。

また、「アナログ方式」は映像や音声が乱れることがあった。

地デジは、高画質・高音質の映像や音声を実現。

移動しながら受信できる「ワンセグ」が作られ、ケータイやクルマでもテレビが見れるようになった。

**************************知らせないのは悪いこと

食品の安全性を知らせる消費期限や原材料名

「情報を与えない」状況は、身近なところにもたくさんある。

●「情報の非対称性」

経済用語で「売り手と買い手の間で、商品の情報量に大きな差があること」。

1970年、アメリカの経済学者ジョージ・アカロフが使った。

中古車 を例にして、高く売るために、不利な情報を買い手に知らせないと問題になるといった。

を例にして、高く売るために、不利な情報を買い手に知らせないと問題になるといった。

インターネットが利用できるかどうかで非対称性は拡大する。

例:金融・保険業のたくさんの金融商品は、一般人には内容理解が困難。

内容がよく分からないまま「消費者金融」から金を借りて、返済できない人がたくさんいる。

買い手側も、情報を得る努力が必要。

**************************国境のない「衛星通信」

放送衛星「ゆり3号」(カワイイねえ)

超高速インターネット衛星「きずな(WINDS)」

「衛星通信」は、テレビ・ラジオの情報格差をなくす

「衛星通信」は、テレビ・ラジオの情報格差をなくす

1963年、日本とアメリカの国際テレビ中継が行われた。

その時映し出されたのは、J.F.ケネディ暗殺事件のニュースだった/驚

ケネディは、「衛星通信」システムをつくる構想を発表した人。その第一歩が、自らの悲劇の報道という皮肉なことになった。

今では世界のスポーツが生中継され 、携帯電話も、市内電話と同じ感覚で話せるのも「衛星通信」のおかげ

、携帯電話も、市内電話と同じ感覚で話せるのも「衛星通信」のおかげ

「衛星通信」は、世界中の放送を受信可能。

「通信衛星(放送衛星)」は、日本だけに送信するのは難しいため、日本ではNHKに受信料を払うが、海外では、ただで受信できる/驚

●「遠隔教育」

アメリカやカナダなど国土が広い国で、遠隔地の人に教育の機会を提供する目的で広がった。

1985年、アメリカで「衛星通信」を利用した「遠隔教育」が始まった。

日本では、NHK、放送大学が「放送教育」を行っている(地デジにして初めて見たよ

「人工衛星」は大きく分けて2種類ある

「人工衛星」は大きく分けて2種類ある

「通信衛星(放送衛星)」地上から送った情報を中継して、地上に送る。

「通信衛星(放送衛星)」地上から送った情報を中継して、地上に送る。

「探査衛星」地球や、ほかの惑星をまわって、観測データを地球に送る。

「探査衛星」地球や、ほかの惑星をまわって、観測データを地球に送る。

今は「ITSO(国際電気通信衛星機構)」が管理する衛星ほか、たくさんの「通信衛星」が飛んでいる。

「通信用静止衛星」は、3つあれば、北極・南極を除く地球全体の通信中継が可能といわれる/驚

**************************子どもにインターネットは必要か?

会社、団体、学校などで、電子メールで連絡をとりあうことが増え、

電子メールアドレスを持っていないと、連絡網に載せてもらえず、情報が得られない。

事件の記事/子どものインターネット利用について

【子どもにインターネットは必要ないという意見の理由】

子どもは、無数の情報から、間違いのないものだけをより分ける能力が育っていないため、誤った情報を得る可能性が高い。

子どもは、無数の情報から、間違いのないものだけをより分ける能力が育っていないため、誤った情報を得る可能性が高い。

きわめて危険な情報もまざっていて、それらに誤って触れる可能性がある。

きわめて危険な情報もまざっていて、それらに誤って触れる可能性がある。

インターネットの母国アメリカでさえ、そう考える人が増えている。

インターネットの母国アメリカでさえ、そう考える人が増えている。

**************************日本の情報格差をなくすために

「ウインドーを開いて」と言われて窓を開くCM

「ウインドーを開いて」と言われて窓を開くCM

このCMに出た俳優は「団塊世代」。

パソコンを充分使いこなせる人がいる一方、ケータイも使わない人も多い。

使いたくても、理解できない人も多い。高齢者への教育制度の取り組みが必要。

「e-Japan戦略」

「e-Japan戦略」

2001年「IT戦略本部」をつくり、2005年までにIT国家になることを目標とした。

「e-Japan戦略Ⅱ」

「e-Japan戦略Ⅱ」

IT利用状況が不十分だとして、医療・教育など分野を増やすことに重点を置いた。

「u-Japan構想」

「u-Japan構想」

2007年、2010年までに「いつでも・どこでも・何でも・だれでも」という「ユビキタスネット社会」の実現を目指している。

【内容】

1.あらゆるモノがつながる先進的なネットワークの実現

2.全国どこでも利用可能なインフラとアプリケーションの一体的展開(条件不利地域の情報通信格差是正など)

3.いつでも快適なワイヤレス環境の整備

4.どこでもデジタル放送が利用できる環境整備

5.アジアを情報拠点とするブロードバンド環境整備

6.世界情報社会サミットへの貢献による「u-Japan構想」の世界への発信

「アプリケーション」

「アプリケーション」

文書を書いたり、計算したりなど、いろんな目的のために設計されたプログラムのこと。

「eラーニング(electronic learning)」

コンピューターを利用した教育。インターネットを利用する場合は、WBT(ウェブベーストトレーニング)ともいう。

高齢者が自宅で学習できるため、生涯学習の普及になる。

地域のお年寄りにパソコンの使い方を教える小学校のボランティア活動(小学生が教えるようになったか

●「メディアリテラシー」

メディアが発信する情報を批判的に読み解き、メディアがどう影響しているか理解する能力。

メディアが発信する情報を批判的に読み解き、メディアがどう影響しているか理解する能力。

IT機器を使いこなす能力。

IT機器を使いこなす能力。

インターネットを使ってコミュニケーションする能力。

インターネットを使ってコミュニケーションする能力。

情報を鵜呑みにすることなく、自ら判断することが大切。

情報を鵜呑みにすることなく、自ら判断することが大切。

【統計資料】

100人あたりのパソコン数(2004)

衛星放送を見ることができる世帯数

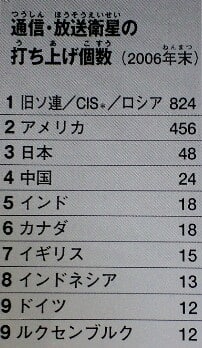

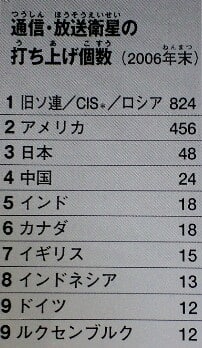

通信・放送衛星の打ち上げ個数(2006年末)

稲葉茂勝/著 武長脩行/監修

全3巻シリーズのこれがラスト。

最初の『経済格差』を背景に、これだけ多方面に格差が生まれているとは知らなかった。

本書もまた、写真や、統計グラフ、イラストなどで分かりやすく書かれている1冊。

毎日パソコンを使いつつも、まだまだネットの仕組みや用語の意味を知らないってことも分かった

でも、なんでも一律にする必要もないのでは?という気もチラッとよぎる。

情報がなくても、電波から離れた緑に囲まれた生活だって素晴らしいのでは?

【ブログ内関連記事】

シリーズ格差を考える1『経済格差』(ほるぷ出版)

シリーズ格差を考える1『経済格差』(ほるぷ出版) シリーズ格差を考える2『教育格差』(ほるぷ出版)

シリーズ格差を考える2『教育格差』(ほるぷ出版)【内容抜粋メモ】

注意:本書は、2008年初版のため、その後変更がある部分もあるかと思いますがご了承ください。

注意:本書は、2008年初版のため、その後変更がある部分もあるかと思いますがご了承ください。(とくに、IT分野の変化のスピードは速さが増してるから、なおさら

加えて、私がアナログ人間なので、間違いもあるかと思いますがスミマセン

情報格差とは?

情報格差とは?「IT」を利用できる人と、できない人との間にある格差のこと。

先進国と途上国、同じ国の中でも都市部と地方、人種、年齢によるものもある。

「IT(Information Technology)」

「IT(Information Technology)」情報技術。コンピュータやデータ通信に関する技術をさす。

インターネットの歴史

インターネットの歴史1969年、アメリカで実験的につくられた「ARPAnet」というネットワークが原形となって発達した。

いくつかのパソコンをつないだネットワークが、別のネットワークと結ばれて、

世界中のコンピュータネットワークが1つになったのがインターネット。

特徴の1つは、だれもが情報の発信者になれること。

いつでも、どこでも情報をやりとりできること。

インターネットを使った教育

インターネットを使った教育

今、世界で増えている。宿題を電子メールで送る小学校もある/驚

翌日に必要なもの、テストの日時などもWebサイトで公開されている。

質疑応答も電子メールでやる「インターネット授業」も広まっている(話したほうが早くないか?

インターネット・ビジネス

インターネット・ビジネス「テレワーク」「SOHO」

通信を利用して、職場以外の場所で働く労働の形。

「SOHO(Small Office/Home Office)」

自宅から遠い会社と、自宅や小さな事務所をインターネットで結んで、会社に通わず仕事をすること。

(これはイイな。通勤ラッシュ

とか時代遅れ。てか、ヒトの乗るものじゃないから

とか時代遅れ。てか、ヒトの乗るものじゃないから

**************************アメリカ

シリコンバレーには、IT起業、研究機関が多数集まり

高額所得者が増え

高額所得者が増え 家賃が上がり

家賃が上がり 生活しにくい問題がある

生活しにくい問題がある

家庭の収入と「インターネット利用率」/人種別「インターネット利用率」

白人、黒人、ヒスパニックなどの人種間に「経済格差」があり、「インターネット利用率」に格差が生じている。

IT技術にたけた人、高学歴の人たち⇔IT技術を持たない人、肉体労働する人たちの間に「賃金格差」が拡大している。

アメリカ人が、今の世界の「インターネット人口」のほぼ半分近くを占めている。

「インターネット人口」インターネットを使っている人の数

「インターネット人口」インターネットを使っている人の数アメリカの人口は約3億人で、世界全体の5%ほど。

アメリカには、世界的なIT企業が多い。オラクル、インテル、Google、Yahooの本社など。

インターネットが発達している国と、そうでない国とで、情報料、やりとりのスピードが大きく違う。

「MPU」

「MPU」コンピュータが作動する時に中心となる部品。90%近くをアメリカの企業がつくっている。

人口の少ない国で数値が高い。アフリカ全体では4%以下

「インターネット普及率」

その国100人あたりのインターネット利用者数の割合

**************************インドは「IT大国」に急成長

南インドのバンガロールには、世界的なIT企業が集まった「E-city=エレクトロニックシティ」がある。

しかし、インドの人口12億人以上のうち、3割以上は、1日1ドル以下で暮らしている。

これまでは「経済大国」=「軍事大国」だった。

※日本は「経済大国」で「軍事大国」にはならなかったが、「軍事予算」は大国だという指摘がある。

●インドの教育

インドの「初等教育修了率」は1991年は68%

2005年は90%まで改善した。

2005年は90%まで改善した。インドでは、1×1~19×19まで暗誦する教育が行われている/驚(九九ですら怪しいのに、最近/滝汗

多民族国家のため、共通語として英語が使われていることも幸いし、インド人技術者たちは、アメリカへ出て行った

1991年、インドは経済状況が極端に悪化。マンッモハン・シンが財務大臣になり「IT省」を設立し改革に取り組んだ。

この経済危機をキッカケに「カースト制度」は弱まりはじめた。

・宗教対立

インドには、「ヒンドゥー教」と「イスラム教」の対立が続いていたが、

近年「IT大国」になってから宗教対立が弱まった(宗教より金優先か

**************************韓国

2006年時点、国民の約75%がインターネットを利用していて、増え続けている。

しかし、若者と高齢者、所得の高低、障害の有無によって「情報格差」が生まれている。

**************************ロシア

今、世界では「BRICs」と呼ばれる4つの国の経済が大きく発展している。

B:ブラジル、R=ロシア、I=インド、C=中国。

しかし、「BRICs」は、先進国に比べると、IT化が遅れている。

ロシアも、都市部と農村部では大きな開きがある。

**************************インターネットと「英語」の関係

インターネット利用で得られる情報料は膨大。その結果、子どもたちが得られる知識にも違いが出る。

インターネットで使われているのは、ほぼ英語。世界のWebサイトの約8割は英語で書かれている。

世界中で英語を話す人は、約10人に1人。英語が使えるかは、情報格差の原因の1つ。

ラテン文字

ラテン文字イギリス、ドイツ、イタリアでの「インターネット普及率」が高まった理由は、「ラテン文字」が使われ、英語に近いこと。

フランス事情

フランス事情同じ、英語に近いフランスでは遅れている。

1980年代から独自に発達した「Minitel」というコンピュータネットワークがあったからといわれる。

「Minitel」(なんかカワイイ

【情報格差是正の問題点】

・情報格差より、経済格差、教育格差を先に解消するべきという意見がある。

・情報格差を解消するには、アメリカ製の「コンピュータソフトウェア」が大量に必要になる。

現在、世界の9割以上を占めるアメリカのソフト産業を一層、発展させてしまう。

「ソフトウェア」コンピュータを動かすためのプログラムのこと。

「ソフトウェア」コンピュータを動かすためのプログラムのこと。**************************国民に情報を与えない北朝鮮

戦時中、自国の国民に、他国の情報が入るのを防ぐ「妨害電波」などの「情報規制」が存在した。

海外からの「情報流入」を食い止めることは、どの国でも不可能。

北朝鮮では、衛星放送の受信機、アンテナ、携帯電話を禁止しているが、防ぎきれないのが現状。

なぜ「情報規制」をするのか?

なぜ「情報規制」をするのか?北朝鮮は、お金を「核開発」など軍事費

に使い、大勢の国民が貧しい状況。

に使い、大勢の国民が貧しい状況。権力はすべて「朝鮮労働党」総書記のキム・ジョンイル(故)一人に集中している。

ところが、韓国や日本に親戚がいる人、「脱北者」が増え、内情が知られるようになった。

テレビ局は3局。全国放送は朝鮮中央テレビのみ。

「社会主義」と「資本主義」

「社会主義」と「資本主義」「社会主義」個人の財産を制限し、生産手段の社会的所有を土台とする社会のしくみ。

「資本主義」生産手段や資金などの資本を使って、商品を生産して、利益を得る経済のしくみ。

世界で初めて「社会主義」を取り入れたのはロシア。

今は、中国、ロシア、ベトナム、キューバなど少数。

しかも、中国、ロシア、ベトナムは「資本主義」を取り入れるようになった。

北朝鮮は、農地・会社・工場すべてが国のもの。国民の住む場所、働く場所も国が決める。

つくられたものは、すべて国のものになり、国民へは最低限が配られる。

北朝鮮も最近は「資本主義」を一部取り入れている。

北朝鮮は、「軍隊」がもっとも重要だと考え、国防委員長が一番力を持っている。

北朝鮮の小学生(笑顔がないね・・・

教科書には、キム・イルソン、キム・ジョンイル親子がどれほど立派か書かれていて、

子どもの頃から徹底的に教えられる(日本もそんな時代があったっけ

**************************日本

●「ホスト台数」

日本は、「インターネットホスト台数」で遅れをとっている。

「ホスト台数」

「ホスト台数」インターネットに接続されているコンピュータ台数のこと。インターネット環境を整えるには、莫大なお金が必要。

「情報通信技術」では日本は世界1位。だが情報通信の社会基盤の整備が遅れている(総務省

「情報通信技術」では日本は世界1位。だが情報通信の社会基盤の整備が遅れている(総務省

「ブロードバンド」通信速度の速いインターネットの接続方法。

「ブロードバンド」通信速度の速いインターネットの接続方法。 「3G携帯」「第3世代」と呼ばれる携帯電話方式の総称。高速データ通信、テレビ電話などが使える。

「3G携帯」「第3世代」と呼ばれる携帯電話方式の総称。高速データ通信、テレビ電話などが使える。 「ICT」「情報通信技術」の英語の略。

「ICT」「情報通信技術」の英語の略。「情報通信技術」の偏差値ランキング

「速さ」「安さ」は世界1位になったが、「普及度」「社会基盤性」等はまだ遅れている。

インターネット接続費

インターネット接続費2000年までは「ダイヤルアップ」だったため、2001年時点では、日本はインターネット接続費が世界一高かかったが、

今は安くなった。それは普及率と深く関係している。

「ダイヤルアップ」電話回線

「ダイヤルアップ」電話回線 を使ってインターネットに接続する方法。

を使ってインターネットに接続する方法。 料金体系がインターネット普及率を左右する~「定額制」

料金体系がインターネット普及率を左右する~「定額制」アメリカでは、早い時期から「定額制」だった。

日本も「定額制」にしてから

インターネット利用者が急増

インターネット利用者が急増 接続業者が増加

接続業者が増加 競争で接続費が安くなった。

競争で接続費が安くなった。 接続方法は2種類ある~「ナローバンド」と「ブロードバンド」

接続方法は2種類ある~「ナローバンド」と「ブロードバンド」 「ナローバンド」:「ダイヤルアップ」「ISDN」

「ナローバンド」:「ダイヤルアップ」「ISDN」 「ブロードバンド」:「光ファイバー」「ADSL」。より高速、大容量のデータを転送できる。

「ブロードバンド」:「光ファイバー」「ADSL」。より高速、大容量のデータを転送できる。 「ISDN」通信データすべてデジタルで転送する電話回線のこと。

「ISDN」通信データすべてデジタルで転送する電話回線のこと。 「光ファイバー」ガラス、プラスチックの繊維でできたケーブルの通信回線。

「光ファイバー」ガラス、プラスチックの繊維でできたケーブルの通信回線。 「ADSL」これまで未使用の電話回線の周波数を利用した高速通信回線。

「ADSL」これまで未使用の電話回線の周波数を利用した高速通信回線。 「ブロードバンド格差」

「ブロードバンド格差」

ブロードバンドを契約できない世帯の比率

住むマンションによる情報格差

住むマンションによる情報格差「光ファイバー」によるインターネットを利用するには、ケーブルを建物内に通して、自宅まで引かなければならない。

古いマンションには、最新設備が使えない場合が多い。

そのため、今は、ブロードバンドのインターネット環境が整っているかが、住むマンションを決める基準の1つになった。

解消するには

解消するにはブロードバンド環境を整えるには、莫大なお金がかかるため、どの県・市もできるか分からないという。

総務省は「次世代ブロードバンド戦略2010」を発表した。

**************************昔の情報格差→地デジ

●「放送格差」

以前、首都圏・関西圏ではテレビチャンネルが6~7つあったが、3~4つしかない地方もたくさんあった。

今でも衛星放送やケーブルテレビなど使わないと利用できないところがある。

その他、地上波・衛星波などの放送サービスが受けられるかどうか。

●「マスメディア格差」

新聞、書籍

、CD

、CD 、映画

、映画 など利用できるかどうか。例:雑誌やCDの発売日が遅れる。

など利用できるかどうか。例:雑誌やCDの発売日が遅れる。

都道府県別、人口100万人あたりの図書館の数(東京より長野のほうが高い!驚

携帯電話

携帯電話「イーモバイル」

2007年から、最大3.6Mbpsデータ通信を、完全定額で利用できるサービス。

「3.6Mbps」1秒間に360万ビット(情報料を表す単位)のデータをやりとりできるデータ通信のこと。

「3.6Mbps」1秒間に360万ビット(情報料を表す単位)のデータをやりとりできるデータ通信のこと。 地上デジタルテレビ放送

地上デジタルテレビ放送政府は2011年までにすべて「地上デジタルテレビジョン放送」に切り替えると発表。

日本でテレビ放送が始まったのは1953年。「アナログ方式」だった。

「アナログ方式」はさまざまな分野で利用しているため、周波数に余裕がなくなった。

また、「アナログ方式」は映像や音声が乱れることがあった。

地デジは、高画質・高音質の映像や音声を実現。

移動しながら受信できる「ワンセグ」が作られ、ケータイやクルマでもテレビが見れるようになった。

**************************知らせないのは悪いこと

食品の安全性を知らせる消費期限や原材料名

「情報を与えない」状況は、身近なところにもたくさんある。

●「情報の非対称性」

経済用語で「売り手と買い手の間で、商品の情報量に大きな差があること」。

1970年、アメリカの経済学者ジョージ・アカロフが使った。

中古車

を例にして、高く売るために、不利な情報を買い手に知らせないと問題になるといった。

を例にして、高く売るために、不利な情報を買い手に知らせないと問題になるといった。インターネットが利用できるかどうかで非対称性は拡大する。

例:金融・保険業のたくさんの金融商品は、一般人には内容理解が困難。

内容がよく分からないまま「消費者金融」から金を借りて、返済できない人がたくさんいる。

買い手側も、情報を得る努力が必要。

**************************国境のない「衛星通信」

放送衛星「ゆり3号」(カワイイねえ)

超高速インターネット衛星「きずな(WINDS)」

「衛星通信」は、テレビ・ラジオの情報格差をなくす

「衛星通信」は、テレビ・ラジオの情報格差をなくす1963年、日本とアメリカの国際テレビ中継が行われた。

その時映し出されたのは、J.F.ケネディ暗殺事件のニュースだった/驚

ケネディは、「衛星通信」システムをつくる構想を発表した人。その第一歩が、自らの悲劇の報道という皮肉なことになった。

今では世界のスポーツが生中継され

、携帯電話も、市内電話と同じ感覚で話せるのも「衛星通信」のおかげ

、携帯電話も、市内電話と同じ感覚で話せるのも「衛星通信」のおかげ

「衛星通信」は、世界中の放送を受信可能。

「通信衛星(放送衛星)」は、日本だけに送信するのは難しいため、日本ではNHKに受信料を払うが、海外では、ただで受信できる/驚

●「遠隔教育」

アメリカやカナダなど国土が広い国で、遠隔地の人に教育の機会を提供する目的で広がった。

1985年、アメリカで「衛星通信」を利用した「遠隔教育」が始まった。

日本では、NHK、放送大学が「放送教育」を行っている(地デジにして初めて見たよ

「人工衛星」は大きく分けて2種類ある

「人工衛星」は大きく分けて2種類ある 「通信衛星(放送衛星)」地上から送った情報を中継して、地上に送る。

「通信衛星(放送衛星)」地上から送った情報を中継して、地上に送る。 「探査衛星」地球や、ほかの惑星をまわって、観測データを地球に送る。

「探査衛星」地球や、ほかの惑星をまわって、観測データを地球に送る。今は「ITSO(国際電気通信衛星機構)」が管理する衛星ほか、たくさんの「通信衛星」が飛んでいる。

「通信用静止衛星」は、3つあれば、北極・南極を除く地球全体の通信中継が可能といわれる/驚

**************************子どもにインターネットは必要か?

会社、団体、学校などで、電子メールで連絡をとりあうことが増え、

電子メールアドレスを持っていないと、連絡網に載せてもらえず、情報が得られない。

事件の記事/子どものインターネット利用について

【子どもにインターネットは必要ないという意見の理由】

子どもは、無数の情報から、間違いのないものだけをより分ける能力が育っていないため、誤った情報を得る可能性が高い。

子どもは、無数の情報から、間違いのないものだけをより分ける能力が育っていないため、誤った情報を得る可能性が高い。 きわめて危険な情報もまざっていて、それらに誤って触れる可能性がある。

きわめて危険な情報もまざっていて、それらに誤って触れる可能性がある。 インターネットの母国アメリカでさえ、そう考える人が増えている。

インターネットの母国アメリカでさえ、そう考える人が増えている。**************************日本の情報格差をなくすために

「ウインドーを開いて」と言われて窓を開くCM

「ウインドーを開いて」と言われて窓を開くCMこのCMに出た俳優は「団塊世代」。

パソコンを充分使いこなせる人がいる一方、ケータイも使わない人も多い。

使いたくても、理解できない人も多い。高齢者への教育制度の取り組みが必要。

「e-Japan戦略」

「e-Japan戦略」2001年「IT戦略本部」をつくり、2005年までにIT国家になることを目標とした。

「e-Japan戦略Ⅱ」

「e-Japan戦略Ⅱ」IT利用状況が不十分だとして、医療・教育など分野を増やすことに重点を置いた。

「u-Japan構想」

「u-Japan構想」2007年、2010年までに「いつでも・どこでも・何でも・だれでも」という「ユビキタスネット社会」の実現を目指している。

【内容】

1.あらゆるモノがつながる先進的なネットワークの実現

2.全国どこでも利用可能なインフラとアプリケーションの一体的展開(条件不利地域の情報通信格差是正など)

3.いつでも快適なワイヤレス環境の整備

4.どこでもデジタル放送が利用できる環境整備

5.アジアを情報拠点とするブロードバンド環境整備

6.世界情報社会サミットへの貢献による「u-Japan構想」の世界への発信

「アプリケーション」

「アプリケーション」文書を書いたり、計算したりなど、いろんな目的のために設計されたプログラムのこと。

「eラーニング(electronic learning)」

コンピューターを利用した教育。インターネットを利用する場合は、WBT(ウェブベーストトレーニング)ともいう。

高齢者が自宅で学習できるため、生涯学習の普及になる。

地域のお年寄りにパソコンの使い方を教える小学校のボランティア活動(小学生が教えるようになったか

●「メディアリテラシー」

メディアが発信する情報を批判的に読み解き、メディアがどう影響しているか理解する能力。

メディアが発信する情報を批判的に読み解き、メディアがどう影響しているか理解する能力。 IT機器を使いこなす能力。

IT機器を使いこなす能力。 インターネットを使ってコミュニケーションする能力。

インターネットを使ってコミュニケーションする能力。 情報を鵜呑みにすることなく、自ら判断することが大切。

情報を鵜呑みにすることなく、自ら判断することが大切。【統計資料】

100人あたりのパソコン数(2004)

衛星放送を見ることができる世帯数

通信・放送衛星の打ち上げ個数(2006年末)

」と健気な様子だったナツミだったが、

」と健気な様子だったナツミだったが、 を渡すシーンで台本にない「おにぎりキャッチ」だと言って、水の中に放り投げる。

を渡すシーンで台本にない「おにぎりキャッチ」だと言って、水の中に放り投げる。 」

」