■『歎異抄』第1回 人間の影を見つめて@100分 de 名著

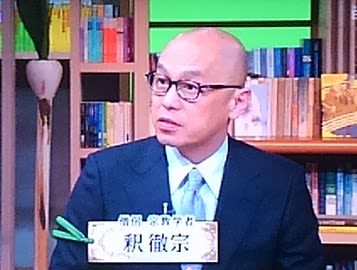

【講師】釈徹宗…相愛大学人文学部教授。比較宗教学者

浄土真宗の僧侶、講義をしたり、NPO活動をしたり、著書を書くなど多才な活動をしている

【出演】伊集院光、磯野アナウンサー、かもめんたる(お笑いコンビ)

【親鸞の声】志賀廣太郎(俳優)

【語り】小口貴子

“日本がかつてないほど大きな社会変動に直面した鎌倉初期。宗教界にも大きな革命が進行していました。

それまで貴族階級や知識階級の独占物だった仏教を庶民のもとへひきもどし、

苦悩に沈む全ての人に救済をもたらそうと、法然によって開かれた「浄土宗」。

その思想を深く体得し、継承・展開させたのが「浄土真宗」の開祖・親鸞です。

善人よりも悪人こそが救われるという「悪人正機」、

自力による修行を否定し阿弥陀如来の本願力にひたすら身をゆだねることを説く「他力本願」の思想

これまでの常識を覆す革新的な親鸞の教えは、その新しさゆえに死後大きな誤解にさらされました。

同じ信徒の中からも多くの「異義」が出され混迷を深めていた状況を嘆いた門弟の一人、唯円が、

師・親鸞から直接聞いた言葉と、信徒たちによる異義への唯円自身の反論を記したのが「歎異抄」です。”

世界の宗教を児童書コーナーで借りていろいろ勉強している時に

共感したのが『般若心経』とこの『歎異抄』だった

『図説 般若心経』(講談社)

『図説 般若心経』(講談社)

『FOR BEGINNERS シリーズ63 歎異抄』(現代書館)

『FOR BEGINNERS シリーズ63 歎異抄』(現代書館)

※「読書感想メモリスト3」【宗教】参照

その後、いろんなスピリチュアル的なものに触れるにつれて

根っこは全部同じだと気づいた

すべてを知る智慧を持ち、すべてを赦すこころを持ち、すべてそのものでよい

ヒトの考える天国・地獄などない世界

それは、現世・あの世を問わず、「いま・ここ」の自身の心のもちようにある

ジョンの♪imagine にも共通する

***

改めて、唯円が書き残したこの著書の朗読を聴いて、とても感じ入る箇所が多々あった

親鸞本人が書いたのではなく、親鸞亡き後、誤解に次ぐ誤解に晒され、弟子が書き記したという経緯も異色

章ごとに分けたのは、さらに後世のことだそう

(「歎異抄 現代語訳(対訳)」を参照させて頂きました/礼

【内容抜粋メモ】

730年ほど前に書かれた仏教の本

釈:仏教てどんなイメージですか?

伊集院:修行を積んで、有り難いことを教えてくれる

釈:

そういうイメージをひっくり返す力を持った書

「この書はむやみに人に読ませてはいけない」という注意書きまでついている 誤解されやすいから

「この書はむやみに人に読ませてはいけない」という注意書きまでついている 誤解されやすいから

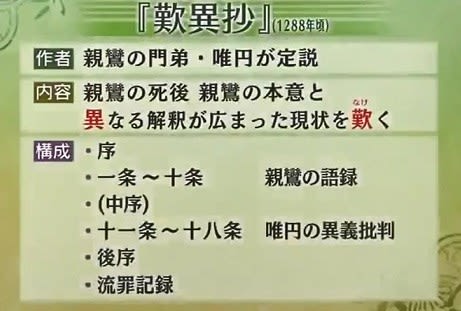

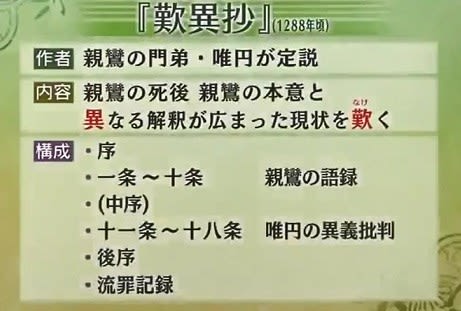

<基本情報>

「序」には執筆動機が書かれている

これまでの仏教を揺さぶるような教えをはらんでいるため誤解されやすい

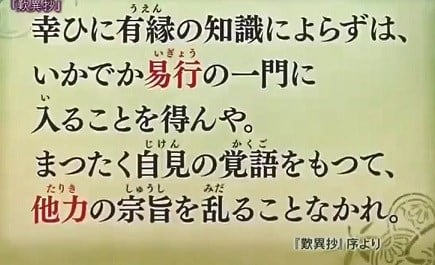

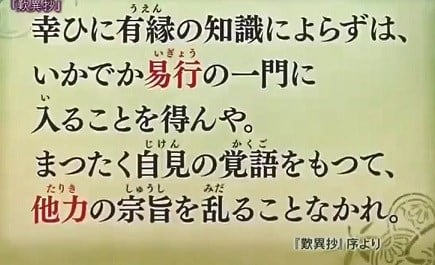

異なった解釈をする人が多いため書いた、と言った後の文章

「知識」=仏の教えを説いて導く先人のこと

幸い縁があって、先人の教えに出会い、どうしてこの「易行」の道に入ることができましょうか

けして自分勝手な解釈を振り回して、「他力」の教えを乱してはいけません

「易行」と「他力」とは何か?

「易行」と「他力」とは何か?

親鸞と、その師匠・法然の説いた基本

もともと仏教は学んだり、修行したりして悟りを開くものだった

出家して、世間を離れて難しい経典を読む日々

これは誰にでもできるものではない「難行」+「自力」

法然は「誰もが救われるのが仏教」と考え

「阿弥陀仏」と唱えることで皆救われるという教えに目をつけた

「南無阿弥陀仏」と唱えれば、どんな凡人でも仏の浄土に行けると説いた 「易行」+「他力」

法然が主役と脇役を入れ替え、仏教に革命を起こして、それに親鸞も感銘を受けた

「他力本願」と同じ

「他力本願」と同じ

日本語には仏教用語からきた言葉がたくさんある

「嘘も方便」「有頂天になる」など仏教では大切な教えが

今ではあまり良くないこととして捉えられている

「他力本願」も本来は、“阿弥陀様の願いの力”の意味だが

今では“人任せ”として使われている

法然は、従来の仏教の枠組みからこぼれる人々に目を向けて、いったん仏教を解体した

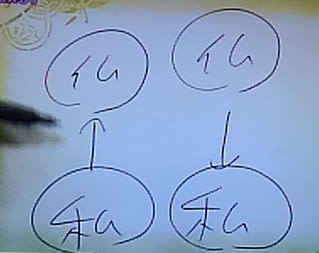

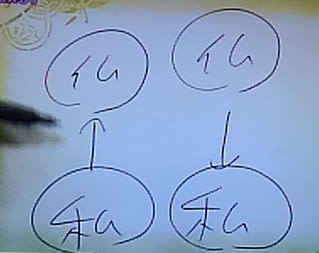

<分類>

キリスト教、イスラム教=救い、救済型 神の信仰により救われる

キリスト教、イスラム教=救い、救済型 神の信仰により救われる

仏教=悟り、自己変容型 修行して変換していく

仏教=悟り、自己変容型 修行して変換していく

釈:「易行」と「他力」は、救い型仏教とも言える

阿弥陀仏のはたらき

阿弥陀仏のはたらき

本書の前半は実際に親鸞が語った言葉を唯円が記したもの

【歎異抄第一章 善も欲しからず悪をも恐れず】

「すべての人を救う」という、阿弥陀仏の不思議なお約束に助けられ、

いつ死んでも極楽往き間違いなしの身となって、お礼の念仏を称えようと思いたつ心のおきた時、

おさめとって捨てられない、絶対の幸福に生かされたのです。

阿弥陀仏の救いには、年老いた人も、若い人も、善人も、悪人も、一切の差別はありません。

ただ、真実の信心一つで救われるのです。

なぜ悪人でも、阿弥陀仏の本願を信ずる一つで救われるのかといえば、

煩悩の激しい、最も罪の重い悪人を助けるために立てられたのが、阿弥陀仏の本願だからです。

すべてを救う阿弥陀仏

すべてを救う阿弥陀仏

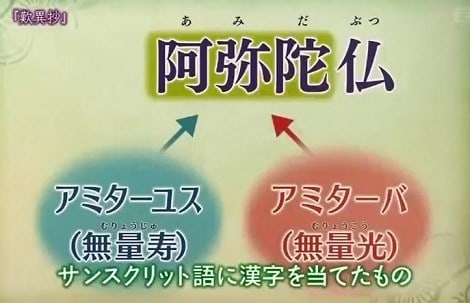

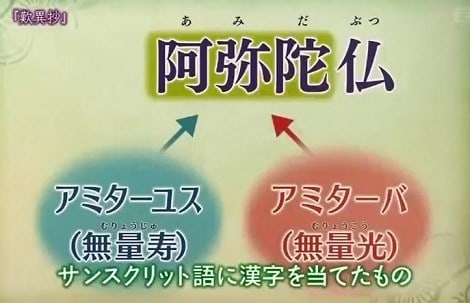

「阿弥陀仏」とはインドのサンスクリット語に日本語をあてはめたもの

限りない命と、限りない光のはたらきという意味

「寿限無」という落語があるが、“寿命限りなし”からきているので=阿弥陀さまのこと

「南無」(ナマス お任せしますの意味)

「南無阿弥陀仏」

この世界に満ち満ちる限りない光と、限りない命のはたらきにお任せして生きていきます

釈:阿弥陀仏は、仏教が持っている「救済原理」の象徴という印象

伊集院:

急に腑に落ちてきた

この今の競争社会で落ちこぼれた人を誰が救うの?!

落ちこぼれた人って、ほんとに努力しなかった人なの?

努力できなかった、したけどダメだった人もいる

勝ち組は、オレは難行を越えたんだから救われて当然て言うかもしれないけれども

社会が弱者を救わないのはなんかおかしい

それが阿弥陀様な気がする

釈:

自分で到達したと思ってる人たちの「欺瞞」「傲慢」を鋭く突く面と

枠からこぼれる人たちのための道筋の両面があると思う

伊集院:

はなからナメてた人たちもまとめて救っていいのかという疑問も残る

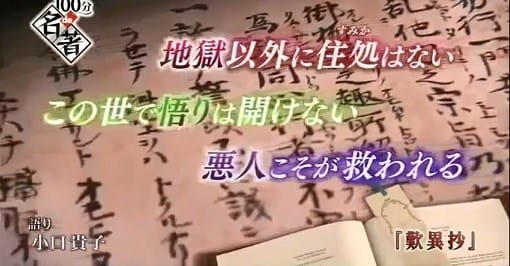

地獄にしか住処はない

地獄にしか住処はない

京都にいた親鸞のもとに、関東から弟子が教えを請いに来た

当時、関東では「念仏」を鋭く批判する人たちがいて、動揺が広まっていた

「念仏すると地獄に堕ちるんですか?」

【歎異抄第二章 地獄は一定すみかぞかし】

念仏は地獄へ行く悪い言葉という者があるようだが、そういうことなのか

それとも20年間教えてきたように、極楽往くためか

今さらこの親鸞に、言わせるおつもりか。まったくもって親鸞の知るところではない。

たとえ法然上人にだまされて地獄に堕ちても、何の後悔もないのだ。

なぜならば、念仏以外の修行に励んで仏になれる私が、

念仏したから地獄に落ちたのであれば、だまされたという後悔もあろう。

だが、微塵の善もできない親鸞は、地獄のほかに行き場がないのである。

強烈な親鸞のキャラクター

強烈な親鸞のキャラクター

当時、関東から京都までは2ヶ月以上の命賭けの旅だったが

「知らん もっと知りたいなら学者に聞け でも、私にはこの道しかないのだ」と言った

親鸞は、実は20年間、比叡山で厳しい修行をした

あらゆる修行・学問も徹底的にしたが

どうしても湧き出る「煩悩」を誤魔化さずに、正面きって向き合い続けた

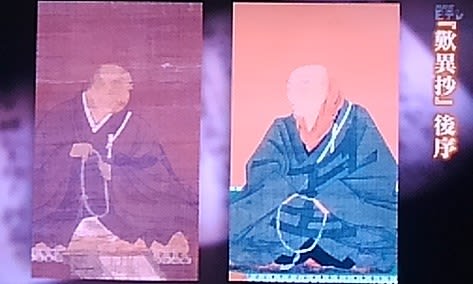

<親鸞の経歴>

京都の下級貴族に生まれ、9歳で出家(早いなあ

20年間、比叡山で厳しい修行をしたが、煩悩が消えないことに苦しんだ

そこで出会ったのが法然の教え 1201年に一門に入る

念仏を唱えれば誰もが救われるという教えは、武士や商人などに広まっていった

しかし、旧来の仏教団体から糾弾され、

1207年、四国・新潟に流罪となり、僧侶の資格を奪われる

4年後、赦免され、関東に移った親鸞は

僧でも俗人でもない「非僧非俗」として庶民と生活しながら教えを広めた

親鸞は、肉

・魚

・魚 を食べ、結婚して子どもも7人いた

を食べ、結婚して子どもも7人いた

これまでの仏教の戒律に囚われず独自の道を歩んだ

親鸞の生き方

親鸞の生き方

「出家者」ではなく「在家者」だが、世俗ではなく仏道を歩んだので「非僧非俗」

自身では「愚禿(ぐとく)」と名乗った

「一人の愚かな人間」として立つということ

伊集院:

僕が20年も修行してたら、“自分は悟れている”と誤魔化すこともできますよね

釈:

親鸞は90年生きたけれども、一度も「悟った」とは言わなかった

真っ暗な中に放り込まれた存在である自分に

仏教の教えという光が当たるけれども

光が強いほど、ふと見ると一層、くっきりと影が浮かび上がる

ここを誤魔化さなかったので、光と影の緊張状態が生涯続いた

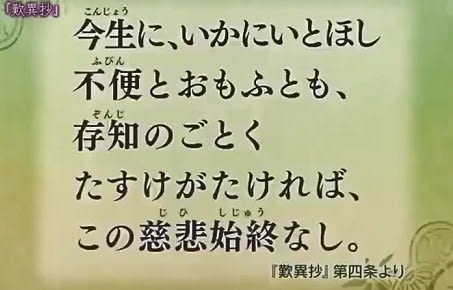

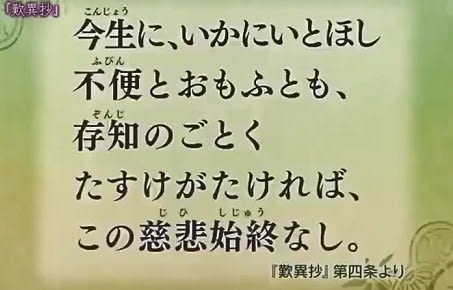

だからこそ生まれた思想が第四条に出て来る

この世でどれほど「愛しい」「不憫である」と思っても

助けることはとても困難なため、この慈悲は不完全である

我々が日々感じる「慈悲の心」とは不完全なんだ、と言っている

例えば、東日本大震災の時、津波にのまれて、この手を離さなければ生きれた人もいる

思い通りにならないのが、生きるということ

伊集院:

かなり劇薬だなと思うのは、この言葉を聞いて諦めちゃう人と

だから頑張れるという人もいる

釈:

私はNPO活動や、認知症や難病の方に関わったりしているが、ときどきこの四条が囁いてくる

「お前、いい事してると思ってないか?」

「どこまでいっても自分の都合が混じってるだろう?」

だから続けられるという面もある

何も思い通りにならないと分かった時、じゃあ何をするか?

そんな課題も突きつけられる

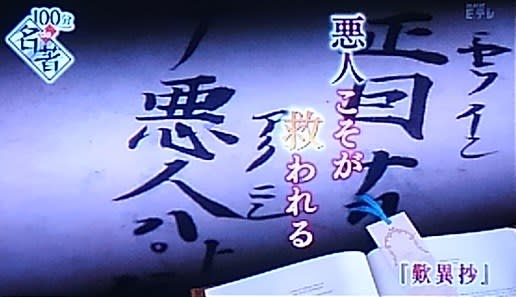

■『歎異抄』第2回 悪人こそが救われる!

釈:

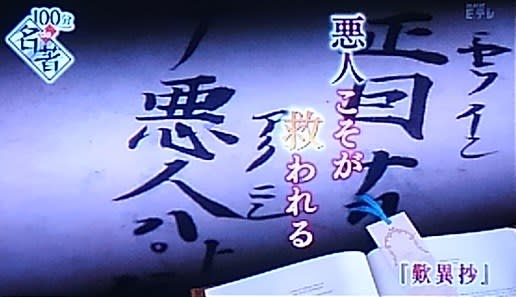

本書でもっとも有名なのがこの「悪人正機説」

善人だって救われるくらいだから、まして悪人が救われるのは決まっているという意味

【歎異抄第三章 現代語訳 悪人こそが救われる 悪人正機】

自分の力で後生の一大事の解決をしようとしている間は、

他力をたのむことができないので、阿弥陀仏のお約束の対象にはならないのです。

しかし、自力をすてて他力に帰すれば、真実の浄土へゆくことができるのです。

欲や怒りや愚痴などの煩悩でできている私たちは、どうやっても 迷いを離れることができないのを、

阿弥陀仏がかわいそうに思われて本願をおこされたねらいは、悪人成仏のためですから、

阿弥陀仏のお力によって、自惚れをはぎとられ、醜い自己を100%照らし抜かれた人こそが、

この世から永遠の幸福に生かされ、死んで極楽へ往くことができるのです。

<仏教における善人と悪人>

釈:

「善人」は、自分で修行して、煩悩を消し去り、悟りを開ける人

「悪人」はそれが出来ない人 けれども、本書では悪人こそ救われると言う

泳げない人に泳げと言ってもムリ 泳げない人のための船みたいな存在

「善人」の危うさ

「善人」の危うさ

釈:我々すべて悪人だという自覚を持つ

伊集院:

ネットの「炎上」てあるじゃないですか

キッカケは心ない言葉だったかもしれないけれども

そのうち正義をかざして暴走して「オマエ死ネ」

とまで言う人のほうがおかしいでしょっていうのと似てるなと思った

釈:どんな行為も偏ったらダメ

伊集院:

テレビなどで人殺しのシーンを見て、こいう悪人だと判断した人に

「家族を殺されたため」という情報を1つ入れると

同じ暴力シーンが、なんだか快感みたいなものにかわるのと似てる

迷いがあるから救われる

迷いがあるから救われる

【歎異抄第九章 現代語訳 浄土は恋しからず候】

「念仏を称えても、喜ぶ心がおきません。

また、はやく極楽へいきたいという心もありません。どうしてでしょうか」と親鸞聖人にお尋ねしましたところ

「親鸞もこの心、疑問に思っていたのだが、唯円房おまえもか。

早く極楽へゆきたいという心もなくて、

少し病気になると死ぬのではなかろうかと、心細く思うのも煩悩のしわざである。

阿弥陀仏に救われた今、もう迷いの世界と縁切りで、二度と迷うことはないと思うと、

はてしなき遠い過去から、今日まで生まれ変わり死に変わり迷い続けてきた苦悩の世界はなつかしく、

まだ見ぬ阿弥陀仏の極楽浄土は少しも恋しいと思えないところが、

これまたよほどの煩悩のさかんな私であることよ。」

釈:

当時80歳の親鸞に、30歳の唯円が思いきって相談してみたら

「お前もか! 実は私もなんだ」と言ったという

喜べないような人を救うために阿弥陀仏はいる

自分は喜べないのだから救いは間違いない

法然の考えは「仏」から「私」

親鸞は、仏から逃げるような「私」

光と影の緊張が続く

哲学者のキルケゴールが似たようなことを言っている

「船に乗っていて、水をかき出し続けているようなもの 」

」

(私は「仏」=「私」だという説を信じている

ブッダはこの世の全員が救われるまで極楽浄土の門の前で待つと言ったが

そのブッダがすでに極楽浄土にいるのならば、もうみんな救われている、みたいなことだったような

『般若心経』もたしか、もう人は産まれながらにして、1人1人が仏であり神なんだみたいなことだった

社会の中の悪人

社会の中の悪人

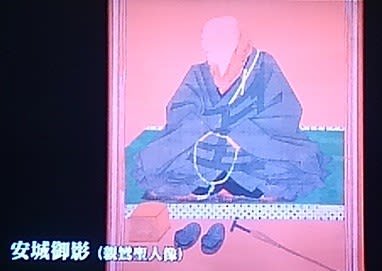

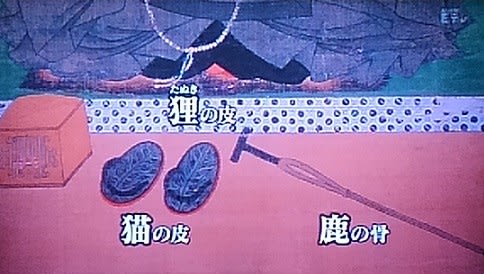

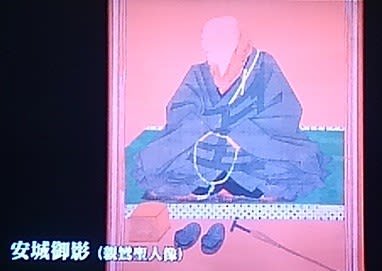

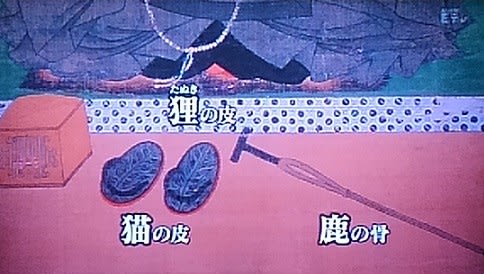

安城の描いた親鸞の絵には、動物の皮などで出来た道具がわざわざ描かれているのは異例

釈:

当時は「猟師」「商人」も身分が低く、「悪人」の部類だった/驚

『塵袋』(鎌倉時代の百科事典)にも「悪人」の項目の中に「猟師」「商人」が含まれている

「殺生は悪」からきている

「神道」も死=穢れとされる

しかし、仏の目から見たら、コレはキレイ、コレは汚いという見方はない

『唯信鈔文意』より

猟師、商人といっても、それは他人事ではない。

どんな人も、石・瓦・礫のごとき「我ら」なのだ。

如来の誓いを疑いなく信じるならば、阿弥陀の摂取の光の中に救われ、

摂(おさ)め取られ、必ず大涅槃の覚りを開かせてくださるのである。

すなわち、猟師、商人などに大涅槃の覚(さと)りを開かせてくださるその様(さま)を、

あたかも石・瓦・礫などを黄金へ変えてしまうようである、と喩えるのである。

摂取の光というのは、阿弥陀如来の御心(おこころ)に我らを摂め取ってくださるから、

そのように言われるのである。

釈:

今を精一杯生きている石つぶてのような人たちこそ救われる

もともと「宗教」は、社会の「通説」と異なるところに意義がある

当時の価値観、倫理観、宗教観に縛られた人に対して

法然、親鸞の教えは、大きな道を開いた

現世では、今笑っている人 、富める人

、富める人 が幸せみたいな考え方だけれども

が幸せみたいな考え方だけれども

神仏は、今苦しんでいる人のためにこそ門が開かれている、という価値観 キリスト教も同じ

伊集院:

「働かない」「貧乏」=負け、悪という現世でも

そういうのがあれば救われると同時に、誤解も招きますよね

釈:それでとても苦労したグループだからこそ、この書が生まれたんだと思います

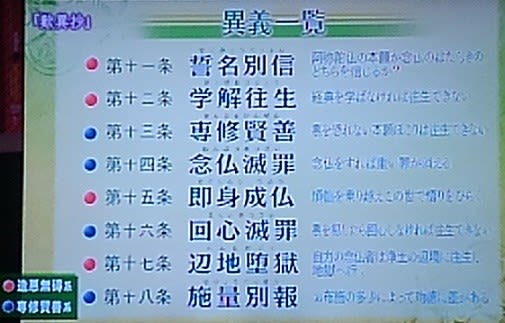

■『歎異抄』第3回 迷いと救いの間で

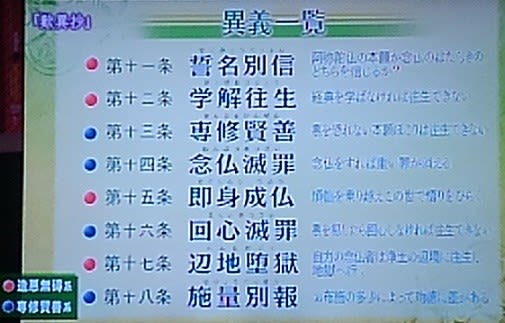

釈:

後半の部分が本書の本体

唯円は、間違った見解(異義)を1つ1つ批判している

「専修賢善」良いことをしなきゃ往生できないという立場

「造悪無碍」何をしても往生できるという立場 に分けられる

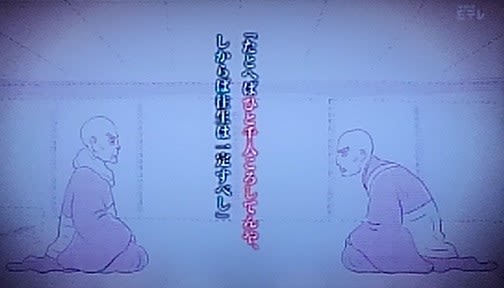

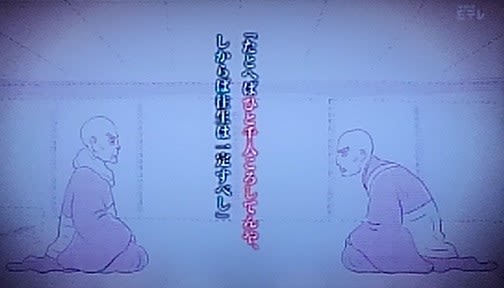

【歎異抄 第13章 本願ぼこりは助からない?】

親鸞聖人から唯円房は私のいうことを信じるのかと聞かれたので、

もちろんでございますとお答えしたところ、

そうであれば私の言うことに従うのかと重ねて聞かれたので、

慎んで承知致しましたと答えました。

そうであれば、一千人の人を殺してくれ、そうすれば往生することが確定すると親鸞聖人がおっしゃったので、

聖人様のお言葉ですが、私のような者の器量では、ただ一人でさえも殺すことができないと思いますと答えて申し上げると、

ではどうしてこの親鸞が言うことに逆らわないなどと言ったのかと言われました。

これでお前も知ることができるだろう、何事も心の思うままに決められることなのであれば、

(あらゆる生命にとって輪廻を解脱する究極の目的である)極楽往生のために千人を殺せと言われれば

すぐに殺せるはずなのである。

しかし、たった一人さえも殺すことが出来ない過去からの業縁を背負っていればこそ、お前は他人を害することができないのだ。

自分の心が善いから殺さないのではない、また殺したくないと思っていても

百人・千人を殺さなければならない業縁もあるのだと仰られたので、

私たちの心のあり方が良いのを良いと思い、悪いのを悪いと思って勝手に善悪を分別するのは、

阿弥陀仏様の本願の不思議によって助けられるということ

(人間の思う善悪などと救済は何の関係もないこと)を知らないことと同じなのだとおっしゃられた。

海や川に網を引き、釣りで魚を獲って世を渡る人も、野山で鹿を狩って鳥を捕まえて命をつなぐ人々も、

商売をしたり田畑を耕して生活する人も、みんな同じ人間なのです。

釈:

自分が何をしてしまうかは、すべて過去の「縁」による

そんな私たちを憐れんで阿弥陀仏は「本願」をたてているのに

「良いことをしなければ往生できない」というのは、仏を疑っているということ

今たまたま殺す縁にないだけで、一歩間違えると我々だって人を殺してしまう それが我々の本性

我々の考える「善悪」は、自分の「都合」を通して考えたもの

知性、理性、社会の倫理に依拠してしまうことの危うさを説いている

・念仏で罪は消せるか?

【歎異抄 第14章 念仏さえ称えれば極楽へ往ける?】

念仏を称えるごとに罪が消えると信ずるのは、自分の力で罪を消して助かろうと励んでいる「自力」の心です。

もしそうだとすれば、「一人一日のうちに八億四千の憶いあり、念々になすところこれみな三塗の業なり」

といわれるように、一生の間思うことはすべて悪ばかりなのだから、

死ぬまで、念仏称えて消してゆかないと助かりません。

ところが、これまで果てしなく遠い過去から造ってきた悪業には限りがありませんから、

その報いでどんな予想もできない事故にあったり、どんな病苦が襲ってきて臨終を迎えるか分かりません。

そうなれば念仏を称えることはできないでしょう。

ではその間に造る罪は、どうして消したらいいのですか。

死ぬまで念仏称えられなければ往生できないとでも言うのでしょうか。

それでは平生業成の親鸞聖人の教えにならないではないですか。

平生の一念におさめとって捨てられない、阿弥陀仏の本願に救われたならば、臨終にどんな予期せぬことが起きて悪業を造り、

念仏を称えられずに命終わったとしても、死ぬと同時に弥陀の浄土へ往って仏に生まれるのです。

また、念仏を称えていても、弥陀同体のさとりをうるときが近づくに従って、

いよいよ阿弥陀仏をたのもしく思い、御恩に報いずにおれないのです。

念仏称えて罪を消そうとするのは「自力」の心であって、臨終の苦しみに打ち克って、

心を乱さずに念仏称えようとしている人はそういう心ですから、それは「他力」の信心ではありませんよ。

阿弥陀仏の本願は平生の一念に救われるのですから、はやく仏法を聞いて、阿弥陀仏の本願に救われなさい。

罪を抱えたまま生きよ!

罪を抱えたまま生きよ!

釈:

念仏で罪が消えると思うのは「自力」の考え方

念仏によって、逆に自分の罪がありありと見えてくるもの

でも、親鸞は念仏は必要だと言っている

本物の信心=念仏

罪を消すための念仏は、自分の都合の念仏

浄土にこの身のまま行く 罪、煩悩を抱えたまま行くんだ

本物の信心には、必ず念仏が備わっている

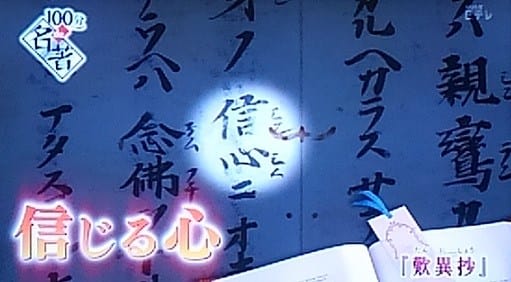

唯円は、より「信心」に特化している

信心ひとつで救われていく、という話を展開する

「信心重視」「罪をなくさずとも救われる」が唯円の特徴

当時の複雑な事情も絡んでいるのかもしれない

【歎異抄第十章 念仏には無義をもって義とす】

阿弥陀仏に救われた人の称える他力の念仏は、一切の自力のはからいを離れているのです。

それは、言うことも説くことも、想像することもできないのですから、とおっしゃいました。

釈:

「無義」の「義」=はからい、思慮、分別

念仏には自己のはからい、思慮分別がないのが本来の姿だ

はからいを捨てていかなければ、本当の他力の念仏にはならない

現代人には難しい念仏

現代人には難しい念仏

釈:

現代人にとっては、なかなか「念仏を唱える」って難しい

まさに「はからい」の中で生きないと、社会生活が成り立たなくなる

この場合の「はからい」の意味は、損得勘定、敵味方、個々の計算、理屈のこと

けれども、凡人・愚者・悪人は、抱きしめてもらえて初めて生きていける

その身のまま「おかえり」と抱いてもらえないと

我々の人生は、あまりにも過酷

どこかで無条件に任せることができる、抱きしめてもらえるからこそ

苦難の人生を生き抜いていける

■『歎異抄』第4回 人間にとって宗教とは何か

「回心」=心の向きを変えるという意味

「回心」=心の向きを変えるという意味

釈:

日本人の60%が「無宗教」だと言っている

先進国では非常に特異なこと

でも、「古い人形が怖い」「先祖を大切にしなきゃ」「厄年に御祓いをする」

「土足で畳を踏まない」「食べ物を粗末にしない」など

なんらかの宗教行為は行っている それを「行為様式」と呼ぶ

「行為様式」こそ宗教の本質と考える人もいる

本書は、宗教について考える手がかりになる

【歎異抄 第16章 悪を必ず懺悔しないと助からない?】

阿弥陀仏の本願に救われた(信心決定した)人は、廻心ということは一生涯にただ一度しかありません。

信心決定していない人には一回もないのです。

その廻心というのはどんなことかというと、阿弥陀仏に救われていない人が、

阿弥陀仏の智慧である南無阿弥陀仏の名号を頂いて、

「自力の心では助からない」と知らされて、自力の心を捨てて、

阿弥陀仏の本願の名号をまるもらいしたことを廻心と言うのです。

信心決定すれば、まったく阿弥陀仏のお力によって往生させて頂けるのだから、

これだけ善をしているのだから助かるだろうというのは、関係ありません。

悪しかできない者が、阿弥陀仏の御恩を知らされて、

阿弥陀仏のお力によって、穏やかな忍耐の心も出てくるのです。

いかなる振る舞いもする極悪人を、無条件で往生させて頂けるのだから、

ただほれぼれと阿弥陀仏の御恩の深くて重いことを常に思い出さずにおれないのです。

その救われた喜びから、お礼の念仏を称えずにおれないのです。これもまったく阿弥陀仏のお力です。

これだけ善いことをしているから助かるだろうという自力の心がすたったのを自然というのです。これこそが他力なのです。

それなのに、自然でないことを自然だと、知ったかぶって言う人があると聞く。とんでもないことです。

「回心」と「自然」(日本の古語から来ている仏教用語

「回心」と「自然」(日本の古語から来ている仏教用語

釈:

「回心(えしん)」とは、生涯にただ1回のような大転換

自力の心を捨てて、他力の心が定まっていくこと

「自分の力で生きている」と思っていたところから

「生かされている」ことに気づくと、世界の見方が変わる

「自然(じねん)」

natureのほうは、人為、人工の対概念だけれども

仏教で言う自然は「本来持っている性質」「あるがままの存在」の意味

世界は自然(じねん)でできている

世界は自然(じねん)でできている

釈:

振り返ってみると、この道はこうでしかなかった

「はからい」が自然のはたらきを妨げる

「はからい」を捨てようとすると、捨てられない自分が見えてくる

どんどん自分は「捨てられない人間」だと分かれば

もうこの身のままお任せするしかない、という扉が開く

伊集院:

私も「笑わせる」ことと「笑われている」ことを区別していた時期があって

ある日、突然、それって「傲慢」だなと思った

信じる心はひとつ

信じる心はひとつ

釈:

善信(親鸞)は弟子の前で、

「善信が信心も、聖人(法然)の御信心も一つなり」と言って驚かせた

当時、法然グループにもさまざまな考え方が混在していて

弟子たちは源空(法然)に確かめに行くと、その通りだと言われる

如来からいただいた「信心」という逆転の発想

如来からいただいた「信心」という逆転の発想

釈:

信心とは「信じる心」

親鸞の信心は「信じさせていただく心」

念仏は「仏さまにお任せします」という表明

「任せてくれ」と仏に呼ばれている

念仏を「称える」=称名

念仏を「聞く」=聞名

仏の呼び声を聞く、それが他力の念仏

わたしのための物語

わたしのための物語

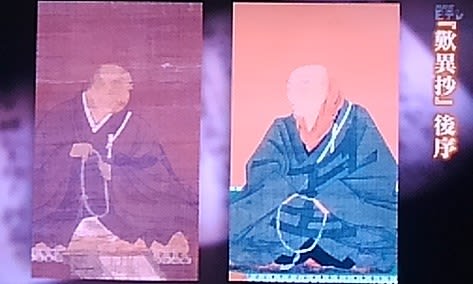

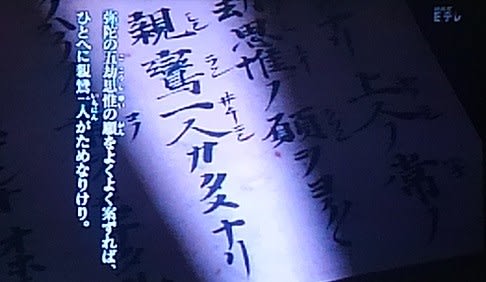

【歎異抄 後序 ひとえに親鸞一人が為なりけり】

親鸞聖人がいつも述懐しておられた

「大変長い間、阿弥陀仏が考えに考え抜かれ建てられた本願をよくよく考えてみると、

全く親鸞一人を助けんがための本願であった。

こんな数限りもない悪業をもった極悪の親鸞を助けて下された阿弥陀仏の本願の尊さよ、ありがたさよ。」

かたじけないことに親鸞聖人がご自身にひきよせられて、私たちの罪悪の深きこと、

阿弥陀仏の御恩の高きことを知らずに迷っていることを思い知らせる為におっしゃったことです。

「私は何が善で何が悪か、まったく分からない。

なぜなら、阿弥陀仏は本当の善をご存じだから、そのように親鸞も知っていれば、善をわかっているとも言えよう。

また、阿弥陀仏がご存じのように親鸞も悪を知っていれば、悪をわかっていると言えるだろう。

しかし知らないのだ。

自分の都合で善悪を決めるのに、煩悩でできていて自分の都合しか考えない人間が、

変わり通しの、ひさしに火のついた家のように不安なこの世界に生きているから、

すべてのこと、例外なく、そらごとであり、たわごとであり、まことは一つもない。

ただ阿弥陀仏の本願のみが、まことなのだ」とおっしゃいました。

釈:「この俺一人を救うための願いなんだ」と気づいたという

宗教とは「物語」

宗教とは「物語」

釈:

「物語」と「情報」はどう違うか

「物語」は、出会ってしまうと、出会う以前の自分に戻ることができない

「この物語は私のためにこそあった」

そういう物語に出会った時、人は救われる

この言葉が宗教の救いの本質だと思う

「情報化」する宗教の危うさ

「情報化」する宗教の危うさ

釈:

宗教は、ものすごい差別性、暴力性も内包している

苦しみを取りたいがために、いろんな宗教のいい所だけをつまみ食いすれば

「スーパー宗教」が出来上がるわけではない

それぞれに「体系化」され、今に至るまでの長い道のりがある

つまみ食いするとリミッターが効かなくなる

本書は、そういうリミッターを再確認するための書でもある

リミッターとしての「教義」を設定して、ヒトの暴走を食い止めている

「煩悩具足の凡夫・火宅無常の世界は、万のこと皆もってそらごと・たわごと・真実あることなきに、

ただ念仏のみぞまことにておわします」とこそ、仰せは候いしか」

釈:

すべて偶然に思えるけれども、実は導かれていた、ということ

まずは、自分の周りの「仏縁」をたどること

自分の道を歩む上で、これは違うと気づけば、違う道を行けば

仏の導きが見つかるかもしれない

伊集院:

ある歌を聴いて、「これ、オレのために書いてくれたんじゃないの?!」と思うのと似てる

毎回、番組の終わりに「今日はありがとうございました」って言うのも

ある意味「南無阿弥陀仏」と同じ気持ちで言えたらいいなと思いました

【講師】釈徹宗…相愛大学人文学部教授。比較宗教学者

浄土真宗の僧侶、講義をしたり、NPO活動をしたり、著書を書くなど多才な活動をしている

【出演】伊集院光、磯野アナウンサー、かもめんたる(お笑いコンビ)

【親鸞の声】志賀廣太郎(俳優)

【語り】小口貴子

“日本がかつてないほど大きな社会変動に直面した鎌倉初期。宗教界にも大きな革命が進行していました。

それまで貴族階級や知識階級の独占物だった仏教を庶民のもとへひきもどし、

苦悩に沈む全ての人に救済をもたらそうと、法然によって開かれた「浄土宗」。

その思想を深く体得し、継承・展開させたのが「浄土真宗」の開祖・親鸞です。

善人よりも悪人こそが救われるという「悪人正機」、

自力による修行を否定し阿弥陀如来の本願力にひたすら身をゆだねることを説く「他力本願」の思想

これまでの常識を覆す革新的な親鸞の教えは、その新しさゆえに死後大きな誤解にさらされました。

同じ信徒の中からも多くの「異義」が出され混迷を深めていた状況を嘆いた門弟の一人、唯円が、

師・親鸞から直接聞いた言葉と、信徒たちによる異義への唯円自身の反論を記したのが「歎異抄」です。”

世界の宗教を児童書コーナーで借りていろいろ勉強している時に

共感したのが『般若心経』とこの『歎異抄』だった

『図説 般若心経』(講談社)

『図説 般若心経』(講談社) 『FOR BEGINNERS シリーズ63 歎異抄』(現代書館)

『FOR BEGINNERS シリーズ63 歎異抄』(現代書館)※「読書感想メモリスト3」【宗教】参照

その後、いろんなスピリチュアル的なものに触れるにつれて

根っこは全部同じだと気づいた

すべてを知る智慧を持ち、すべてを赦すこころを持ち、すべてそのものでよい

ヒトの考える天国・地獄などない世界

それは、現世・あの世を問わず、「いま・ここ」の自身の心のもちようにある

ジョンの♪imagine にも共通する

***

改めて、唯円が書き残したこの著書の朗読を聴いて、とても感じ入る箇所が多々あった

親鸞本人が書いたのではなく、親鸞亡き後、誤解に次ぐ誤解に晒され、弟子が書き記したという経緯も異色

章ごとに分けたのは、さらに後世のことだそう

(「歎異抄 現代語訳(対訳)」を参照させて頂きました/礼

【内容抜粋メモ】

730年ほど前に書かれた仏教の本

釈:仏教てどんなイメージですか?

伊集院:修行を積んで、有り難いことを教えてくれる

釈:

そういうイメージをひっくり返す力を持った書

「この書はむやみに人に読ませてはいけない」という注意書きまでついている 誤解されやすいから

「この書はむやみに人に読ませてはいけない」という注意書きまでついている 誤解されやすいから<基本情報>

「序」には執筆動機が書かれている

これまでの仏教を揺さぶるような教えをはらんでいるため誤解されやすい

異なった解釈をする人が多いため書いた、と言った後の文章

「知識」=仏の教えを説いて導く先人のこと

幸い縁があって、先人の教えに出会い、どうしてこの「易行」の道に入ることができましょうか

けして自分勝手な解釈を振り回して、「他力」の教えを乱してはいけません

「易行」と「他力」とは何か?

「易行」と「他力」とは何か?親鸞と、その師匠・法然の説いた基本

もともと仏教は学んだり、修行したりして悟りを開くものだった

出家して、世間を離れて難しい経典を読む日々

これは誰にでもできるものではない「難行」+「自力」

法然は「誰もが救われるのが仏教」と考え

「阿弥陀仏」と唱えることで皆救われるという教えに目をつけた

「南無阿弥陀仏」と唱えれば、どんな凡人でも仏の浄土に行けると説いた 「易行」+「他力」

法然が主役と脇役を入れ替え、仏教に革命を起こして、それに親鸞も感銘を受けた

「他力本願」と同じ

「他力本願」と同じ日本語には仏教用語からきた言葉がたくさんある

「嘘も方便」「有頂天になる」など仏教では大切な教えが

今ではあまり良くないこととして捉えられている

「他力本願」も本来は、“阿弥陀様の願いの力”の意味だが

今では“人任せ”として使われている

法然は、従来の仏教の枠組みからこぼれる人々に目を向けて、いったん仏教を解体した

<分類>

キリスト教、イスラム教=救い、救済型 神の信仰により救われる

キリスト教、イスラム教=救い、救済型 神の信仰により救われる 仏教=悟り、自己変容型 修行して変換していく

仏教=悟り、自己変容型 修行して変換していく釈:「易行」と「他力」は、救い型仏教とも言える

阿弥陀仏のはたらき

阿弥陀仏のはたらき本書の前半は実際に親鸞が語った言葉を唯円が記したもの

【歎異抄第一章 善も欲しからず悪をも恐れず】

「すべての人を救う」という、阿弥陀仏の不思議なお約束に助けられ、

いつ死んでも極楽往き間違いなしの身となって、お礼の念仏を称えようと思いたつ心のおきた時、

おさめとって捨てられない、絶対の幸福に生かされたのです。

阿弥陀仏の救いには、年老いた人も、若い人も、善人も、悪人も、一切の差別はありません。

ただ、真実の信心一つで救われるのです。

なぜ悪人でも、阿弥陀仏の本願を信ずる一つで救われるのかといえば、

煩悩の激しい、最も罪の重い悪人を助けるために立てられたのが、阿弥陀仏の本願だからです。

すべてを救う阿弥陀仏

すべてを救う阿弥陀仏

「阿弥陀仏」とはインドのサンスクリット語に日本語をあてはめたもの

限りない命と、限りない光のはたらきという意味

「寿限無」という落語があるが、“寿命限りなし”からきているので=阿弥陀さまのこと

「南無」(ナマス お任せしますの意味)

「南無阿弥陀仏」

この世界に満ち満ちる限りない光と、限りない命のはたらきにお任せして生きていきます

釈:阿弥陀仏は、仏教が持っている「救済原理」の象徴という印象

伊集院:

急に腑に落ちてきた

この今の競争社会で落ちこぼれた人を誰が救うの?!

落ちこぼれた人って、ほんとに努力しなかった人なの?

努力できなかった、したけどダメだった人もいる

勝ち組は、オレは難行を越えたんだから救われて当然て言うかもしれないけれども

社会が弱者を救わないのはなんかおかしい

それが阿弥陀様な気がする

釈:

自分で到達したと思ってる人たちの「欺瞞」「傲慢」を鋭く突く面と

枠からこぼれる人たちのための道筋の両面があると思う

伊集院:

はなからナメてた人たちもまとめて救っていいのかという疑問も残る

地獄にしか住処はない

地獄にしか住処はない京都にいた親鸞のもとに、関東から弟子が教えを請いに来た

当時、関東では「念仏」を鋭く批判する人たちがいて、動揺が広まっていた

「念仏すると地獄に堕ちるんですか?」

【歎異抄第二章 地獄は一定すみかぞかし】

念仏は地獄へ行く悪い言葉という者があるようだが、そういうことなのか

それとも20年間教えてきたように、極楽往くためか

今さらこの親鸞に、言わせるおつもりか。まったくもって親鸞の知るところではない。

たとえ法然上人にだまされて地獄に堕ちても、何の後悔もないのだ。

なぜならば、念仏以外の修行に励んで仏になれる私が、

念仏したから地獄に落ちたのであれば、だまされたという後悔もあろう。

だが、微塵の善もできない親鸞は、地獄のほかに行き場がないのである。

強烈な親鸞のキャラクター

強烈な親鸞のキャラクター当時、関東から京都までは2ヶ月以上の命賭けの旅だったが

「知らん もっと知りたいなら学者に聞け でも、私にはこの道しかないのだ」と言った

親鸞は、実は20年間、比叡山で厳しい修行をした

あらゆる修行・学問も徹底的にしたが

どうしても湧き出る「煩悩」を誤魔化さずに、正面きって向き合い続けた

<親鸞の経歴>

京都の下級貴族に生まれ、9歳で出家(早いなあ

20年間、比叡山で厳しい修行をしたが、煩悩が消えないことに苦しんだ

そこで出会ったのが法然の教え 1201年に一門に入る

念仏を唱えれば誰もが救われるという教えは、武士や商人などに広まっていった

しかし、旧来の仏教団体から糾弾され、

1207年、四国・新潟に流罪となり、僧侶の資格を奪われる

4年後、赦免され、関東に移った親鸞は

僧でも俗人でもない「非僧非俗」として庶民と生活しながら教えを広めた

親鸞は、肉

・魚

・魚 を食べ、結婚して子どもも7人いた

を食べ、結婚して子どもも7人いたこれまでの仏教の戒律に囚われず独自の道を歩んだ

親鸞の生き方

親鸞の生き方「出家者」ではなく「在家者」だが、世俗ではなく仏道を歩んだので「非僧非俗」

自身では「愚禿(ぐとく)」と名乗った

「一人の愚かな人間」として立つということ

伊集院:

僕が20年も修行してたら、“自分は悟れている”と誤魔化すこともできますよね

釈:

親鸞は90年生きたけれども、一度も「悟った」とは言わなかった

真っ暗な中に放り込まれた存在である自分に

仏教の教えという光が当たるけれども

光が強いほど、ふと見ると一層、くっきりと影が浮かび上がる

ここを誤魔化さなかったので、光と影の緊張状態が生涯続いた

だからこそ生まれた思想が第四条に出て来る

この世でどれほど「愛しい」「不憫である」と思っても

助けることはとても困難なため、この慈悲は不完全である

我々が日々感じる「慈悲の心」とは不完全なんだ、と言っている

例えば、東日本大震災の時、津波にのまれて、この手を離さなければ生きれた人もいる

思い通りにならないのが、生きるということ

伊集院:

かなり劇薬だなと思うのは、この言葉を聞いて諦めちゃう人と

だから頑張れるという人もいる

釈:

私はNPO活動や、認知症や難病の方に関わったりしているが、ときどきこの四条が囁いてくる

「お前、いい事してると思ってないか?」

「どこまでいっても自分の都合が混じってるだろう?」

だから続けられるという面もある

何も思い通りにならないと分かった時、じゃあ何をするか?

そんな課題も突きつけられる

■『歎異抄』第2回 悪人こそが救われる!

釈:

本書でもっとも有名なのがこの「悪人正機説」

善人だって救われるくらいだから、まして悪人が救われるのは決まっているという意味

【歎異抄第三章 現代語訳 悪人こそが救われる 悪人正機】

自分の力で後生の一大事の解決をしようとしている間は、

他力をたのむことができないので、阿弥陀仏のお約束の対象にはならないのです。

しかし、自力をすてて他力に帰すれば、真実の浄土へゆくことができるのです。

欲や怒りや愚痴などの煩悩でできている私たちは、どうやっても 迷いを離れることができないのを、

阿弥陀仏がかわいそうに思われて本願をおこされたねらいは、悪人成仏のためですから、

阿弥陀仏のお力によって、自惚れをはぎとられ、醜い自己を100%照らし抜かれた人こそが、

この世から永遠の幸福に生かされ、死んで極楽へ往くことができるのです。

<仏教における善人と悪人>

釈:

「善人」は、自分で修行して、煩悩を消し去り、悟りを開ける人

「悪人」はそれが出来ない人 けれども、本書では悪人こそ救われると言う

泳げない人に泳げと言ってもムリ 泳げない人のための船みたいな存在

「善人」の危うさ

「善人」の危うさ釈:我々すべて悪人だという自覚を持つ

伊集院:

ネットの「炎上」てあるじゃないですか

キッカケは心ない言葉だったかもしれないけれども

そのうち正義をかざして暴走して「オマエ死ネ」

とまで言う人のほうがおかしいでしょっていうのと似てるなと思った

釈:どんな行為も偏ったらダメ

伊集院:

テレビなどで人殺しのシーンを見て、こいう悪人だと判断した人に

「家族を殺されたため」という情報を1つ入れると

同じ暴力シーンが、なんだか快感みたいなものにかわるのと似てる

迷いがあるから救われる

迷いがあるから救われる【歎異抄第九章 現代語訳 浄土は恋しからず候】

「念仏を称えても、喜ぶ心がおきません。

また、はやく極楽へいきたいという心もありません。どうしてでしょうか」と親鸞聖人にお尋ねしましたところ

「親鸞もこの心、疑問に思っていたのだが、唯円房おまえもか。

早く極楽へゆきたいという心もなくて、

少し病気になると死ぬのではなかろうかと、心細く思うのも煩悩のしわざである。

阿弥陀仏に救われた今、もう迷いの世界と縁切りで、二度と迷うことはないと思うと、

はてしなき遠い過去から、今日まで生まれ変わり死に変わり迷い続けてきた苦悩の世界はなつかしく、

まだ見ぬ阿弥陀仏の極楽浄土は少しも恋しいと思えないところが、

これまたよほどの煩悩のさかんな私であることよ。」

釈:

当時80歳の親鸞に、30歳の唯円が思いきって相談してみたら

「お前もか! 実は私もなんだ」と言ったという

喜べないような人を救うために阿弥陀仏はいる

自分は喜べないのだから救いは間違いない

法然の考えは「仏」から「私」

親鸞は、仏から逃げるような「私」

光と影の緊張が続く

哲学者のキルケゴールが似たようなことを言っている

「船に乗っていて、水をかき出し続けているようなもの

」

」(私は「仏」=「私」だという説を信じている

ブッダはこの世の全員が救われるまで極楽浄土の門の前で待つと言ったが

そのブッダがすでに極楽浄土にいるのならば、もうみんな救われている、みたいなことだったような

『般若心経』もたしか、もう人は産まれながらにして、1人1人が仏であり神なんだみたいなことだった

社会の中の悪人

社会の中の悪人安城の描いた親鸞の絵には、動物の皮などで出来た道具がわざわざ描かれているのは異例

釈:

当時は「猟師」「商人」も身分が低く、「悪人」の部類だった/驚

『塵袋』(鎌倉時代の百科事典)にも「悪人」の項目の中に「猟師」「商人」が含まれている

「殺生は悪」からきている

「神道」も死=穢れとされる

しかし、仏の目から見たら、コレはキレイ、コレは汚いという見方はない

『唯信鈔文意』より

猟師、商人といっても、それは他人事ではない。

どんな人も、石・瓦・礫のごとき「我ら」なのだ。

如来の誓いを疑いなく信じるならば、阿弥陀の摂取の光の中に救われ、

摂(おさ)め取られ、必ず大涅槃の覚りを開かせてくださるのである。

すなわち、猟師、商人などに大涅槃の覚(さと)りを開かせてくださるその様(さま)を、

あたかも石・瓦・礫などを黄金へ変えてしまうようである、と喩えるのである。

摂取の光というのは、阿弥陀如来の御心(おこころ)に我らを摂め取ってくださるから、

そのように言われるのである。

釈:

今を精一杯生きている石つぶてのような人たちこそ救われる

もともと「宗教」は、社会の「通説」と異なるところに意義がある

当時の価値観、倫理観、宗教観に縛られた人に対して

法然、親鸞の教えは、大きな道を開いた

現世では、今笑っている人

、富める人

、富める人 が幸せみたいな考え方だけれども

が幸せみたいな考え方だけれども神仏は、今苦しんでいる人のためにこそ門が開かれている、という価値観 キリスト教も同じ

伊集院:

「働かない」「貧乏」=負け、悪という現世でも

そういうのがあれば救われると同時に、誤解も招きますよね

釈:それでとても苦労したグループだからこそ、この書が生まれたんだと思います

■『歎異抄』第3回 迷いと救いの間で

釈:

後半の部分が本書の本体

唯円は、間違った見解(異義)を1つ1つ批判している

「専修賢善」良いことをしなきゃ往生できないという立場

「造悪無碍」何をしても往生できるという立場 に分けられる

【歎異抄 第13章 本願ぼこりは助からない?】

親鸞聖人から唯円房は私のいうことを信じるのかと聞かれたので、

もちろんでございますとお答えしたところ、

そうであれば私の言うことに従うのかと重ねて聞かれたので、

慎んで承知致しましたと答えました。

そうであれば、一千人の人を殺してくれ、そうすれば往生することが確定すると親鸞聖人がおっしゃったので、

聖人様のお言葉ですが、私のような者の器量では、ただ一人でさえも殺すことができないと思いますと答えて申し上げると、

ではどうしてこの親鸞が言うことに逆らわないなどと言ったのかと言われました。

これでお前も知ることができるだろう、何事も心の思うままに決められることなのであれば、

(あらゆる生命にとって輪廻を解脱する究極の目的である)極楽往生のために千人を殺せと言われれば

すぐに殺せるはずなのである。

しかし、たった一人さえも殺すことが出来ない過去からの業縁を背負っていればこそ、お前は他人を害することができないのだ。

自分の心が善いから殺さないのではない、また殺したくないと思っていても

百人・千人を殺さなければならない業縁もあるのだと仰られたので、

私たちの心のあり方が良いのを良いと思い、悪いのを悪いと思って勝手に善悪を分別するのは、

阿弥陀仏様の本願の不思議によって助けられるということ

(人間の思う善悪などと救済は何の関係もないこと)を知らないことと同じなのだとおっしゃられた。

海や川に網を引き、釣りで魚を獲って世を渡る人も、野山で鹿を狩って鳥を捕まえて命をつなぐ人々も、

商売をしたり田畑を耕して生活する人も、みんな同じ人間なのです。

釈:

自分が何をしてしまうかは、すべて過去の「縁」による

そんな私たちを憐れんで阿弥陀仏は「本願」をたてているのに

「良いことをしなければ往生できない」というのは、仏を疑っているということ

今たまたま殺す縁にないだけで、一歩間違えると我々だって人を殺してしまう それが我々の本性

我々の考える「善悪」は、自分の「都合」を通して考えたもの

知性、理性、社会の倫理に依拠してしまうことの危うさを説いている

・念仏で罪は消せるか?

【歎異抄 第14章 念仏さえ称えれば極楽へ往ける?】

念仏を称えるごとに罪が消えると信ずるのは、自分の力で罪を消して助かろうと励んでいる「自力」の心です。

もしそうだとすれば、「一人一日のうちに八億四千の憶いあり、念々になすところこれみな三塗の業なり」

といわれるように、一生の間思うことはすべて悪ばかりなのだから、

死ぬまで、念仏称えて消してゆかないと助かりません。

ところが、これまで果てしなく遠い過去から造ってきた悪業には限りがありませんから、

その報いでどんな予想もできない事故にあったり、どんな病苦が襲ってきて臨終を迎えるか分かりません。

そうなれば念仏を称えることはできないでしょう。

ではその間に造る罪は、どうして消したらいいのですか。

死ぬまで念仏称えられなければ往生できないとでも言うのでしょうか。

それでは平生業成の親鸞聖人の教えにならないではないですか。

平生の一念におさめとって捨てられない、阿弥陀仏の本願に救われたならば、臨終にどんな予期せぬことが起きて悪業を造り、

念仏を称えられずに命終わったとしても、死ぬと同時に弥陀の浄土へ往って仏に生まれるのです。

また、念仏を称えていても、弥陀同体のさとりをうるときが近づくに従って、

いよいよ阿弥陀仏をたのもしく思い、御恩に報いずにおれないのです。

念仏称えて罪を消そうとするのは「自力」の心であって、臨終の苦しみに打ち克って、

心を乱さずに念仏称えようとしている人はそういう心ですから、それは「他力」の信心ではありませんよ。

阿弥陀仏の本願は平生の一念に救われるのですから、はやく仏法を聞いて、阿弥陀仏の本願に救われなさい。

罪を抱えたまま生きよ!

罪を抱えたまま生きよ!釈:

念仏で罪が消えると思うのは「自力」の考え方

念仏によって、逆に自分の罪がありありと見えてくるもの

でも、親鸞は念仏は必要だと言っている

本物の信心=念仏

罪を消すための念仏は、自分の都合の念仏

浄土にこの身のまま行く 罪、煩悩を抱えたまま行くんだ

本物の信心には、必ず念仏が備わっている

唯円は、より「信心」に特化している

信心ひとつで救われていく、という話を展開する

「信心重視」「罪をなくさずとも救われる」が唯円の特徴

当時の複雑な事情も絡んでいるのかもしれない

【歎異抄第十章 念仏には無義をもって義とす】

阿弥陀仏に救われた人の称える他力の念仏は、一切の自力のはからいを離れているのです。

それは、言うことも説くことも、想像することもできないのですから、とおっしゃいました。

釈:

「無義」の「義」=はからい、思慮、分別

念仏には自己のはからい、思慮分別がないのが本来の姿だ

はからいを捨てていかなければ、本当の他力の念仏にはならない

現代人には難しい念仏

現代人には難しい念仏釈:

現代人にとっては、なかなか「念仏を唱える」って難しい

まさに「はからい」の中で生きないと、社会生活が成り立たなくなる

この場合の「はからい」の意味は、損得勘定、敵味方、個々の計算、理屈のこと

けれども、凡人・愚者・悪人は、抱きしめてもらえて初めて生きていける

その身のまま「おかえり」と抱いてもらえないと

我々の人生は、あまりにも過酷

どこかで無条件に任せることができる、抱きしめてもらえるからこそ

苦難の人生を生き抜いていける

■『歎異抄』第4回 人間にとって宗教とは何か

「回心」=心の向きを変えるという意味

「回心」=心の向きを変えるという意味釈:

日本人の60%が「無宗教」だと言っている

先進国では非常に特異なこと

でも、「古い人形が怖い」「先祖を大切にしなきゃ」「厄年に御祓いをする」

「土足で畳を踏まない」「食べ物を粗末にしない」など

なんらかの宗教行為は行っている それを「行為様式」と呼ぶ

「行為様式」こそ宗教の本質と考える人もいる

本書は、宗教について考える手がかりになる

【歎異抄 第16章 悪を必ず懺悔しないと助からない?】

阿弥陀仏の本願に救われた(信心決定した)人は、廻心ということは一生涯にただ一度しかありません。

信心決定していない人には一回もないのです。

その廻心というのはどんなことかというと、阿弥陀仏に救われていない人が、

阿弥陀仏の智慧である南無阿弥陀仏の名号を頂いて、

「自力の心では助からない」と知らされて、自力の心を捨てて、

阿弥陀仏の本願の名号をまるもらいしたことを廻心と言うのです。

信心決定すれば、まったく阿弥陀仏のお力によって往生させて頂けるのだから、

これだけ善をしているのだから助かるだろうというのは、関係ありません。

悪しかできない者が、阿弥陀仏の御恩を知らされて、

阿弥陀仏のお力によって、穏やかな忍耐の心も出てくるのです。

いかなる振る舞いもする極悪人を、無条件で往生させて頂けるのだから、

ただほれぼれと阿弥陀仏の御恩の深くて重いことを常に思い出さずにおれないのです。

その救われた喜びから、お礼の念仏を称えずにおれないのです。これもまったく阿弥陀仏のお力です。

これだけ善いことをしているから助かるだろうという自力の心がすたったのを自然というのです。これこそが他力なのです。

それなのに、自然でないことを自然だと、知ったかぶって言う人があると聞く。とんでもないことです。

「回心」と「自然」(日本の古語から来ている仏教用語

「回心」と「自然」(日本の古語から来ている仏教用語釈:

「回心(えしん)」とは、生涯にただ1回のような大転換

自力の心を捨てて、他力の心が定まっていくこと

「自分の力で生きている」と思っていたところから

「生かされている」ことに気づくと、世界の見方が変わる

「自然(じねん)」

natureのほうは、人為、人工の対概念だけれども

仏教で言う自然は「本来持っている性質」「あるがままの存在」の意味

世界は自然(じねん)でできている

世界は自然(じねん)でできている釈:

振り返ってみると、この道はこうでしかなかった

「はからい」が自然のはたらきを妨げる

「はからい」を捨てようとすると、捨てられない自分が見えてくる

どんどん自分は「捨てられない人間」だと分かれば

もうこの身のままお任せするしかない、という扉が開く

伊集院:

私も「笑わせる」ことと「笑われている」ことを区別していた時期があって

ある日、突然、それって「傲慢」だなと思った

信じる心はひとつ

信じる心はひとつ

釈:

善信(親鸞)は弟子の前で、

「善信が信心も、聖人(法然)の御信心も一つなり」と言って驚かせた

当時、法然グループにもさまざまな考え方が混在していて

弟子たちは源空(法然)に確かめに行くと、その通りだと言われる

如来からいただいた「信心」という逆転の発想

如来からいただいた「信心」という逆転の発想釈:

信心とは「信じる心」

親鸞の信心は「信じさせていただく心」

念仏は「仏さまにお任せします」という表明

「任せてくれ」と仏に呼ばれている

念仏を「称える」=称名

念仏を「聞く」=聞名

仏の呼び声を聞く、それが他力の念仏

わたしのための物語

わたしのための物語【歎異抄 後序 ひとえに親鸞一人が為なりけり】

親鸞聖人がいつも述懐しておられた

「大変長い間、阿弥陀仏が考えに考え抜かれ建てられた本願をよくよく考えてみると、

全く親鸞一人を助けんがための本願であった。

こんな数限りもない悪業をもった極悪の親鸞を助けて下された阿弥陀仏の本願の尊さよ、ありがたさよ。」

かたじけないことに親鸞聖人がご自身にひきよせられて、私たちの罪悪の深きこと、

阿弥陀仏の御恩の高きことを知らずに迷っていることを思い知らせる為におっしゃったことです。

「私は何が善で何が悪か、まったく分からない。

なぜなら、阿弥陀仏は本当の善をご存じだから、そのように親鸞も知っていれば、善をわかっているとも言えよう。

また、阿弥陀仏がご存じのように親鸞も悪を知っていれば、悪をわかっていると言えるだろう。

しかし知らないのだ。

自分の都合で善悪を決めるのに、煩悩でできていて自分の都合しか考えない人間が、

変わり通しの、ひさしに火のついた家のように不安なこの世界に生きているから、

すべてのこと、例外なく、そらごとであり、たわごとであり、まことは一つもない。

ただ阿弥陀仏の本願のみが、まことなのだ」とおっしゃいました。

釈:「この俺一人を救うための願いなんだ」と気づいたという

宗教とは「物語」

宗教とは「物語」釈:

「物語」と「情報」はどう違うか

「物語」は、出会ってしまうと、出会う以前の自分に戻ることができない

「この物語は私のためにこそあった」

そういう物語に出会った時、人は救われる

この言葉が宗教の救いの本質だと思う

「情報化」する宗教の危うさ

「情報化」する宗教の危うさ釈:

宗教は、ものすごい差別性、暴力性も内包している

苦しみを取りたいがために、いろんな宗教のいい所だけをつまみ食いすれば

「スーパー宗教」が出来上がるわけではない

それぞれに「体系化」され、今に至るまでの長い道のりがある

つまみ食いするとリミッターが効かなくなる

本書は、そういうリミッターを再確認するための書でもある

リミッターとしての「教義」を設定して、ヒトの暴走を食い止めている

「煩悩具足の凡夫・火宅無常の世界は、万のこと皆もってそらごと・たわごと・真実あることなきに、

ただ念仏のみぞまことにておわします」とこそ、仰せは候いしか」

釈:

すべて偶然に思えるけれども、実は導かれていた、ということ

まずは、自分の周りの「仏縁」をたどること

自分の道を歩む上で、これは違うと気づけば、違う道を行けば

仏の導きが見つかるかもしれない

伊集院:

ある歌を聴いて、「これ、オレのために書いてくれたんじゃないの?!」と思うのと似てる

毎回、番組の終わりに「今日はありがとうございました」って言うのも

ある意味「南無阿弥陀仏」と同じ気持ちで言えたらいいなと思いました