■

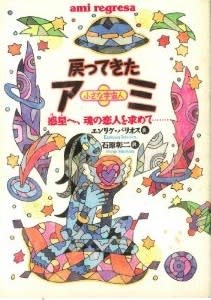

『戻ってきたアミ小さな宇宙人 惑星へ、魂の恋人を求めて』(徳間書店)

エンリケ・バリオス/著 石原彰ニ/訳 斎藤美樹/装画

世界を愛と平和で満たそうとしている人たちみんなにぜひ、いま読んで欲しい1冊。

先日書いた

『アミ小さな宇宙人』の続編。

図書館で借りたら、さくらももこさんのイラストじゃなくて

旧版だったからちょっとガッカリしたけど、

自分の中で少女ビンカはどんな感じか、ももこさん風に想像しながら読んでみたw

▼あらすじ

アミに言われたとおり、子ども向けの物語りとしてアミとの体験を本に書いたペドリード。

書くのを手伝ってくれた従兄のビクトルが、小説としてならともかく、

現実としてはまったく信じてくれなかったため、ペドリードは、なんとか証拠を見せようとして、

前回の旅の終わりに海岸に刻まれた友愛のマークを確かめに海へ行こうと言い出す。

乗り気でなかった従兄も、本気で言うペドリードがさすがに心配になって、

彼を納得させるために海に連れていく。。

今作では、もう1人、ビンカという少女が加わって、前回の旅よりもう一段階上の学びの旅が始まる。

それは、

内的存在=神性=愛について。

アミの両親にも会うし、地球救済計画の司令官にも会う。

読んでいるうちに、わたしの大好きな映画『MADE IN HEAVEN』や、

眉村卓さんのSF小説などが思い浮かんできた。

皆それぞれ表現方法に違いはあれど、同じメッセージを伝えようとしていたのではないだろうか?

現代なら、映画や本だけじゃなく、SNSなどを通じて、

世界中を一瞬で結ぶことができるツールもあるんだから、

科学やアイデアの進歩が、先進国・発展国の境を越えて

地球という1個の生命体に暮らす仲間同士として、

お互いをリアルタイムで認識し、コミュニケートできるようになれたんだ。

それを世界平和に役立てる可能性があるんじゃないかと思った。

【内容の抜粋メモ】

またまた毎ページごとにフセンだらけになってしまったから、

ここに書けるだけの分量に制限して載せることにした

ぜひ、本シリーズを第1巻から手にとって読んでくださいませ/願

平和と幸福のための3つの基本条件

1.愛が宇宙の基本法であることを知ること。

2.国境によってバラバラに分裂している世界を、ただった一つの国に統一すること。

3.愛がすべての世界機構の根本となっていること。

いとこのビクトルはしつこく何度も聞いてきて、夢ではなく現実であることの証拠を求めてきた。p17

「現実と空想をごっちゃにしてもらっては困るんだ。精神病院に入れられちゃうよ」p20

双子の魂

「何度も一緒になったり分かれたりして、その都度お互いを探し合い、そのたびに出会うようになるんだ。

そうした何度もの出会いの後でバラ色の世界に住むようになるんだ。

そして、最後には2人は合体して一つの存在となる。そうなったら完全だ。

今はまだお互いに一つの存在の半分でいる。離れながら進歩していくんだ」p171

「未開世界では双子の魂同士で結婚するというのは究めて稀だ。

離婚は当たり前のことだし、不貞をしたり、一生の間に何度も結婚したりする。」p215

エゴイズム

「多くの人が自分自身のことを素晴らしい人だと思いこんでいるんだよ。

自分の持っているいくつかの欠点をまったく直視することができないでいる。

でも自分では気がつかないその欠点を、まさに他人の中に見出すと、

その人を人一倍激しく非難するということがいつも起こるんだよ。」p67

「ある程度までの水準の人生において、エゴは一種の

“救命具”のような保護者的な役目をしている。

でももし、もっと上の水準に進歩したければ、まず、一人で泳ぐことを学ばなければならない。

つまり、宇宙の法にのっとって生きることを学ぶということだよ。もし愛とともに生きていけるなら、他には何も必要じゃない。」p68

「自己防衛の反応というのは、中傷、不正、侮辱、非難」

地球の地下深くでは、“親交世界”の人たちによって、

大地震の振動を減少させる“救済計画”が行われていた。

そして、その司令官に会うペドリードとビンカ。

「近い将来、君たちの惑星には、いくつもの大変なことが起こり始めるよ。

地質や気象

・生物界の大きな変化、大異変や疫病、数百万人が感染して苦しむ新しい病気が生まれる。

ある程度の内的純潔さを保っていれば大丈夫だけど」p75

(もうほとんど起こっているよな・・・

「文学や音楽

、映画

やその他いろいろな文化的な表現にもインスピレーションを与えている。

これは意識変革のための一つの愛の種であり“大きな出会い”のための準備でもあるんだ」p94

「

頭というのは、ちょうどおしゃべり好きのオウムのようなもので、ほんの一瞬たりとも沈黙できないんだ。

意味のあることをめったに言うわけじゃないくせに、たえず話し続けることを促す。

ここにいる人たちは、現実をもっとずっと正確に知覚しているんだ。

それほど頭は使わずにもっと上の、別の機能を使っているんだ」p99

「もし、自然のままに一度に全部のエネルギーが放出されたら、とんでもない大震災になりかねない。

小さな地震を何ヶ月にもわたって繰り返すことで少しずつエネルギーを放出しているんだ。

それでもすべての大地震を避けられるわけではない。大都市のような人口密集地帯では、

小さな地震を起こしながら、もっとも人口が少なくなる時間帯に大地震が起きるように調節することで、

少しでもその被害を小さくするようにしているんだ」p106

「“大人”は因襲的な考えや皆に受け入れられたことや、

その時々に支配的な理論や流行、習慣にそれらが一致していないというだけの理由でいとも簡単に拒絶してしまうんだ。」p110

ビンカの住む惑星キアの山にこもった老人クラトに会いに行き、さまざまなフシギな動物を見る。

「ある段階にいる人が、その上の段階に上がれるように手助けできるのは、すぐ上の段階にいる人たちだ。

まだ自分が低いレベルにいるにもかかわらず、司令官のような高い次元の師や、神自身を要求して、

自分より1段階、あるいはもっと上の段階にいる人を平気で軽蔑する人が少なくない」p123

宗教の違いについて

「名前にはとても気をつけなくちゃいけない。それは混乱を引き起こす元だからね。

ある師はある地域ではとても崇められている。でも別のところでは別の師が崇められている。それが宗教戦争を生み出すんだ」

「すべての太陽の光はみな同じように輝いて闇を照らしている。みな同じ光源から出てね

」

「ある時、ある人が叡智におり天啓を得る。そうするとその人は偉大な師に変貌する。

なぜなら太陽の精神の教えを伝えるからだ。そうやって1つの宗教が生まれる。

何千年かたって人類はいくらか進歩する。別の教訓が必要になってくる。

そして別の人が同じ精神によって天啓を得る。こうやって新しい師と新しい宗教が生まれる。

でも、すべての宗教に霊感を与えているのは同じ精神なんだよ。

新たにその進歩と人類の必要に応じて、別の教訓を広めるために別の人が選ばれる。

そして、人々はその名前に混乱をきたし、宗教戦争を引き起こすまでに至る。

でも、それがすべて愛であるその偉大な精神と、愛によって道を照らすために送られてきた師を

どれほど深く傷つけるかということをまったく理解できないでいるんだ」

「宗教的な分裂は国境やイデオロギーの分裂と同じように、あるいはそれ以上にとても危険なものなんだよ。

宗教の意味が愛を実践することだということがはっきりと理解できないでいる限り、

宗教や師の名を張り合ったところで何も得るものなんかないんだ」p126

アミは未開世界の人たちを

「ネクロファゴ=死骸を食べる人」と呼ぶ。

「ぼくはすべての動物の友だちなんだよ

」p135

(いいなあ

「自分のあるべき水準で行動していないんだよ。

だから、何かをしたり考えたりするたびに、懲らしめを受けて苦しむことになるんだよ。

反対に君があるがままの自分自身のよい部分に従って行動すれば、君の人生はいつも天国そのものになるよ」

「

本当の自分自身になることで充分なんだよ。手に入れなくちゃならないのはそれなんだ」p141

「彼らのような意識の水準の低い人のほうがずっと暗示や催眠にかかりやすいんだよ。

だから、

宣伝やコマーシャルはそういう人たちに対して、計り知れないような大きな効果があるんだ。」p148

「

自身に対する愛は、自分の幸福を探すことにつながる。

他人に対しての愛は、他人に奉仕すること、他人の幸福のために働くことにつながる。

この2つの力は、お互いにバランスがとれているべきなんだ」p151

クラトの書いた羊皮紙の文章→

愛を手に入れる法

執着心

「進歩するということには、執着を乗り越えることを学ぶということも含まれているんだ。

だって精神はいつも自由を求めているからね。

本当の愛は執着とは違うんだよ。お互いに束縛し合ったりなんかしないんだ。

本当に愛し合っている人は、いつも一緒にいる必要はない」p179

自滅した惑星の録画映像を見る2人。山にこもっていたグループも宇宙船に見捨てられた。

「残念なことだけど

逃げ出した人たちというのは、“よい種”ではないんだ。

もし、仮に新しい世界に住むチャンスを与えられたとしても、彼らは人々に奉仕したり協力したりする行動はとらないよ。

彼らには愛が不足しているんだ。エゴイズムによって逃げるという行為に走ってしまったんだよ。

健康な生活とか心身の浄化とか精神の進歩とかいった名目にカモフラージュされたエゴだ。

自分の健康が第一だといって、感染するのをおそれ病院を逃げ出す医者のようなものだよ。可哀想なのは病人のほうだ」p183

世界統一をなしとげた星も見る

「世界的な規模の経済恐慌、おびただしい数の核実験や環境汚染、地下資源の過剰乱開発、生態系のアンバランス、

気候の異変が農産物を冒し、新しい伝染病、ペスト、疫病、世界各地でたくさんの戦争、

社会システムの対立が原因で引き起こされた戦争、国境をめぐる戦争、異なった宗教間の戦争、

すべてのお金が戦争につぎこまれ、飢餓や貧困、恐怖がいたるところに生み出され、

人々はもううんざりしていたんだよ。そんな世の中にね。」

永遠の命・不老不死

「一度、ある未開世界がそれを脱して“親交世界”に入ると、その人たちは永遠に生き続けられるんだよ」

「われわれの科学と精神界における発見が、細胞の老化を食い止めることを可能にしたんだ。

“親交世界”に入れば、その知識すべてを受け取ることができるからね」p189

「すべての人が永遠に自分の細胞が老化しないことを望んでいるわけではないんだ。

中には他の人よりも早く進歩する人もいる。そうなると今で住んでいた世界が小さくなるんだ。

もっと上の世界に行かなければならない。それには今まで使っていた身体を返さなければならない。

古い身体がもう使えなくなるまで老化させる必要があるんだよ」

(現世ではいい人が早く亡くなってしまう。それは、もしかしたら、

この世がその人のレベルには小さくなってしまって、上の水準に生まれ変わるタイミングだったからじゃないのかな?

なんだかこの辺も、もといた星に戻るために毒蛇に噛まれて死ぬ運命を選んだ『星の王子さま』とリンクした。

「ただ状態の変化があるだけで、魂は永遠なんだ。

未開文明の人たちは前世の記憶を維持したまま肉体が変わるということを許されていない。

それが

“死”という幻想を生み出すんだ」p191

アミの惑星、銀河人形へ行き、両親を紹介される

シロクマの身体の中に宇宙船が入っていったり、3Dの映像がすぐそばを通ったり、

なんだかネズミーワールドみたいな惑星だな

「宇宙とは神の想像による創造なんだ。

それは芸術であり、一種の遊びだよ。

人生とは遊びのルールの本当の意味を魂が正しくとらえることができるようになるまで学び続けていくことなんだ。」p203

「愛は宇宙でもっとも古いものだ。それなのに

愛とは感情的な、センチメンタルなことであり、

人間の弱さであり、愛を云々するのはバカのすることであると思っている人は数えきれないほどたくさんいる。

人間にとって本当によいことは、知能や理論、物質的収益やずる賢さ、肉体的な強さのほうにあると思いこんでいる。」

「ライバル意識、混乱、毒虫、蜘蛛、ヘビ、拷問、銃、原子エネルギー

、破壊された自然、汚染された環境、

餓死する人たち、現状を理解できずに眠っている人たち、愛に関してほとんど無知な知識人たち・・・

これらは

有史以前のものだよ」

「戦争や不正を生み出し、それを許しているのは神ではなく、君たち自身だよ。

神は何もしないよ、何かしなくてはならないのはぼくたちのほうだ」

「いつも人々は自身の外部ばかりを見ようとしている。けして内部を見ようとしないんだ。

いつも、

自分に起こるよくないことの責任や原因が必ず“ほかの人”にあると思い込んでしまう。

でも自分の運命を仕組んでいるのは、自分の中の“存在”なんだよ」

「愛は誰も軽蔑なんかしないよ。たとえ精神的な虚栄心を持っている人でもね。愛は理解力があるんだ。

ちょうど親が子どもの小さな欠点を非難しないのと同じようにね。

もし他人の非難すべき欠点を“克服できる欠点”と見ることができる時、君はもうきれいな身になっているよ」p221

文明世界の水準

「第一レベルの世界ではまだ生命が誕生していない。

第二レベルは生命は誕生しているけど、人類はいない。

第三レベルになって人類

が現れる。これが今、君たちのいる世界だ。

第四レベルでは、人類は統一されて1つの大きな家族をつくり、宇宙の原理に沿って皆で生きていく。」p222

「ある人たちはその試練をくぐりぬけることができるけど、別の人たちには、くぐりぬけられないようにできている。

それは1つの選択であり、淘汰なんだよ」

恐竜が滅びた理由

「牙や筋肉は強かった。でも、知性のほうがそれよりも優れているからね。

人類は肉体的にはずっと弱かったけれど、知性においてずっと勝っていた。強いほうが生き延びたんだ。

今度は、知性よりも強いものが生き延びるよ。精神の力さ。愛だよ。」p224

“内的存在”=神性

3人は宇宙船の中の瞑想室でその存在と一体化する。

ぼくの頭にはもう

たった一つの疑問さえもよぎらなかった。なぜなら、その時ぼくはすべての答えを握っていたのだから。

ぼくの中心には、幸福に満ちた大きな平静さと、あふれるほどの叡智があった。そこに、ぼくの平穏があった。

長い時間を経てみれば、

苦悩も一つの教えであり、清めであり、過ちの結果であり、そして強くなるための試練でもあった。

苦悩とは、何かを忘れていることが原因だったということが、はっきり分かった。

「(偽りの愛ではなく)それも愛なんだよ。ただ低い度数の愛なんだ。われわれはそれを

執着と呼んでいる。

執着ゆえに、盗んだり、嘘をついたり、殺したりする。生き抜きたいというのは1つの愛の形だ。

でも、ただ自身や家族、小さなグループや自分の属している団体、党、派閥に対してのみだ。

そういった生き方のせいで、すべての人たちが命を失う寸前なんだ」

「執着とは制限された愛のことだ。でも本当の愛に制限はない」

次の旅は、第三世界の下に第四段階の文明がある!

(ジュール・ヴェルヌみたい

「世界から武器をなくすだけで、世界中の飢餓や苦悩を解消できるということを夢にすら思い描いたこともない。

君たちの世界がたった15日間に使う軍備費だけで、世界中の人の食料がどのくらいまかなえるか知ってる?

たった15日間の軍備費で、世界中の人口の全部の人が何年も充分に食べていけるんだ」

「巨額な出費は“科学計画”なとといった名目にカモフラージュされているものの、

その最終目的は敵を支配しようとするものだからね。

もし武器や兵器にお金をまったく使わないとしたら、飢える人は一人もいなくなるどころか、

すべての人が大金持ちのような生活ができるんだ。すべての人がだ!

誰も飢えや寒さを心配する必要もなければ、いつも充分な数の快適な病院があり、貧しい国も富んだ国もなくなる。

すべての人がみな王様のようだよ。

そのうえ、自分たちの子どもの未来に何の恐怖も抱かずに、安心して眠れるんだ」p244

「だって、富んだ大国が貧しい国を食いものにしているからね」

「君たちの本はね、警告や叫びなんだよ。

だからこの仕事は、

諦めて手を引く人が多ければ多いほど、それだけ危険度も高まっていくんだよ。

君の参加・不参加が、このバランスの傾きを左右するだろう。

君の惑星の運命はこの本を読んでいる君の行動次第だろう。君が君の惑星のすべての運命の決定を下すことになるだろう」

もし大人が“愛が宇宙の基本法だ”などと聞いたら、身をよじって笑い出すであろうことは目に見えている。

彼らの前では真実とか感情のデリケートな部分のことといった深刻な話はしないほうがいいんだ。

ビンカとアミと別れて、地球に戻ったペドリード。

ビクトルは象を見て怯えるが、それを夢だと誤魔化す。

大人たちの嘲笑や武器や“そんなこと無理だよ”のセリフは、大人たちに任せておけばいい。

子どものハートを持ったぼくたちは、あの

クマバチのようになろう。

あの丸々太った重い身体に小さな羽根じゃ、

航空力学の常識からすると、けして飛ぶことができないという。

それは“科学的に実証されている”。でも、無知な虫けらは、無分別に、そして大胆に大空に身を投げる。

そしてすべての蜂の中で、もっとも上手に空を飛ぶという。

ひと握りの“クマバチ”の精神で、小さな子どもは断崖から落ちずにすむ。

【訳者あとがきメモ】

天文学者カール・セーガン、天文物理学者イォセフ・スコロボスキーらは断言している。

「われわれの住んでいる銀河系宇宙の中には

地球と同じように進んだ文明が少なくとも百万は存在していることはほぼ間違いないだろう」

に箸をたてて叱られたことで、

に箸をたてて叱られたことで、

出来事を結びつけてストーリーを作って理解しようとする。

出来事を結びつけてストーリーを作って理解しようとする。 トラウマとなって長年ひきずることがある。

トラウマとなって長年ひきずることがある。 に乗ってみる。社会的なつながりをもつ。運動

に乗ってみる。社会的なつながりをもつ。運動 。興味のあることをする。

。興味のあることをする。 。チャレンジしてみる。

。チャレンジしてみる。

などの合併が多い→自殺との関連も深いことが分かっている

などの合併が多い→自殺との関連も深いことが分かっている

に箸をたてて叱られたことで、

に箸をたてて叱られたことで、

出来事を結びつけてストーリーを作って理解しようとする。

出来事を結びつけてストーリーを作って理解しようとする。 トラウマとなって長年ひきずることがある。

トラウマとなって長年ひきずることがある。 に乗ってみる。社会的なつながりをもつ。運動

に乗ってみる。社会的なつながりをもつ。運動 。興味のあることをする。

。興味のあることをする。 。チャレンジしてみる。

。チャレンジしてみる。

などの合併が多い→自殺との関連も深いことが分かっている

などの合併が多い→自殺との関連も深いことが分かっている

驚

驚

が発達、目

が発達、目 は立体視するよう顔の正面にきて、色が見えるようになった(哺乳類はモノクロ、サルは色が見える

は立体視するよう顔の正面にきて、色が見えるようになった(哺乳類はモノクロ、サルは色が見える +天敵が少ない

+天敵が少ない

、直接の対話

、直接の対話 がなくなっている。

がなくなっている。

、老人の力強い褐色の肌、

、老人の力強い褐色の肌、

で自然が開発され、失われ、汚され、

で自然が開発され、失われ、汚され、 が空を飛んだりしている。

が空を飛んだりしている。 で、緑と自然の生命に囲まれた、

で、緑と自然の生命に囲まれた、

の文化は確かに人々の精神を高揚させ、幸福も与え得るけれど、

の文化は確かに人々の精神を高揚させ、幸福も与え得るけれど、

(ほとんど周囲の自然に溶け込んでいる)で暮らし、

(ほとんど周囲の自然に溶け込んでいる)で暮らし、

にヒステリックに一喜一憂して、そうでないコは「考えが古い」で仲間はずれにされちゃう。

にヒステリックに一喜一憂して、そうでないコは「考えが古い」で仲間はずれにされちゃう。 まで傾けて、自分を襲うのではと心配している。

まで傾けて、自分を襲うのではと心配している。 に守られて親子でたわむれるシーン、自転車を走らせるシーンからどことなくセクシーで

に守られて親子でたわむれるシーン、自転車を走らせるシーンからどことなくセクシーで もあったそうだけど、

もあったそうだけど、

で自らの命を縮めていったかを。

で自らの命を縮めていったかを。 は、すごくイイ声の持ち主で、その表情からは奥が読めない深さがある。

は、すごくイイ声の持ち主で、その表情からは奥が読めない深さがある。

ゲシュタポ

ゲシュタポ

、緊張の連続、素晴らしいパニック映画を観た後は

、緊張の連続、素晴らしいパニック映画を観た後は に乗り合わせていたら・・・

に乗り合わせていたら・・・ が落ちる景色も美というよりどこか異常。

が落ちる景色も美というよりどこか異常。

】

】

平和と幸福のための3つの基本条件

平和と幸福のための3つの基本条件 ・生物界の大きな変化、大異変や疫病、数百万人が感染して苦しむ新しい病気が生まれる。

・生物界の大きな変化、大異変や疫病、数百万人が感染して苦しむ新しい病気が生まれる。

、映画

、映画 やその他いろいろな文化的な表現にもインスピレーションを与えている。

やその他いろいろな文化的な表現にもインスピレーションを与えている。

、破壊された自然、汚染された環境、

、破壊された自然、汚染された環境、

を履いて歩いている女子が必ずいるのは一体どんな事情があるんだろう???

を履いて歩いている女子が必ずいるのは一体どんな事情があるんだろう??? がきて、

がきて、 、

、 をとるってシステムが出来上がっているって/驚

をとるってシステムが出来上がっているって/驚

など、

など、