本日、 。

。

今日は、久々の晴れ間です。しかも満月です。

今日から育苗ハウスの整理整頓&温床の準備に入りました。

ハウスの中には、ネズミの穴と猫の匂い、トムとジェニーのようなことが起こっていたようです。

今日は、連作障害とヘチマの自家採種についてご紹介します。

うちのハウスは、鶏小屋と連結しています。

鶏小屋は、ハウスの骨組みでつくった3部屋構造です。

手前のネットに去年できたヘチマをそのままにならせておきました。

そうしたら、ヘチマの実の底が穴が開いていました。

箕(み)に叩きつけると、種が自然に出てきました。

普通は、ヘチマの種をかき出し、洗って乾かすのですが、

今回は、叩くだけで165個もの種子が自家採種できました。

ヘチマは、きっと底に穴が空いて種が落ちて芽を出すのかもしれないなーと思いました。

***************************************

≪連作障害について≫

Q『そこで気になる「連作障害」という言葉。やはり気にした方が良いのでしょうか?

その前に、連作障害の秘密について教えてくださったら嬉しいです!よろしくお願いします。」

昨日のコメントで連作障害についてご質問があったので、私の私見をご紹介します。

一般的に、連作に起因する何らかの理由により、次第に生育不良となっていく現象を、

「連作障害」(れんさくしょうがい)といいます。

連作障害を起こす主な原因と結果は、

1)【原因】偏った肥料による土壌中の微量元素のアンバランス→【結果】塩害

2)【原因】土壌病害→【結果】アブラナ科の根こぶ病や萎黄病等で栽培不可。

3)【原因】虫害→【結果】根菜類の線虫(センチュウ)害でアブラナ科が栽培不可。

4)【原因】いや地化物質→【結果】いや地化し、作物が育たなくなる。

つまり、野菜の栽培する環境が不自然な状態が続くと、全く育たなくなり、不毛後になる。ということです。

特に深刻なのが、根こぶ病、萎黄病、立ち枯れ病やセンチュウは土壌感染するため、被害が拡大していくことです。

原因があったはじめての結果。

連作障害の原因は、無茶な連作です。

特に、連作に弱い野菜を多肥で単作した場合に起こりやすいものです。

さて、その逆の自然な状態とは、連作障害になりにくい方法とはなんでしょう?

1)連作にむいた野菜以外は、輪作する。

2)混植する。単一で育てず、草や相性の良い野菜と一緒に植える。

3)肥料を減らす。土や肥料のバランスが崩れるの防ぐ。

4)自家採種する。自分の農地に合った品種に育成する。

5)草マルチをする。生物多様性を持ち、バランスを整える。

6)野菜の個性を活かして、健康に育てる。

この1)~6)まで以外にもいろいろな方法はあると思います。

自然に育だつ環境を作りながら、野菜を育てられるといいと思います。

ナス科ばかりの市民農園で役立つ方法は、

1)ナス科の跡地に、ネギやニンニクやニラを混植する。

2)ジャガイモとトマトは、絶対に同じ土壌を共有しない工夫をする。

3)接ぎ木などにする。

4)ナス科とアブラナ科を輪作する。

5)トマト&ラッカセイ、ナス&パセリ、ピーマン&エダマメ、ジャガイモ跡地でダイコンなど混作や間作、輪作を試みてはいかがでしょうか?

***********************************

『あずみの自然農塾2010』追加申し込みのご案内

今回は、残念なことに怪我で急なキャンセルもあり4月からの追加募集を行います。

もし4月~12月を信州安曇野で、自然農を体験してみたい方は、

以下のサイトから募集要項をご記入の上、メールでお申し込みください。

〆切4月10日まで(4月からのご参加になります。)

http://www.ultraman.gr.jp/sizennou/2010azuminosizennoubosyuyoukou.htm

***********************************

fukumimiセレクト講座のご案内

畑がない、長野安曇野に通えない首都圏の皆様へ

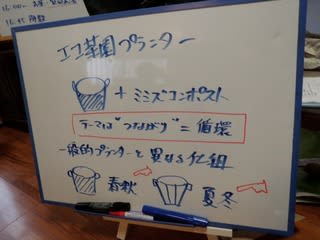

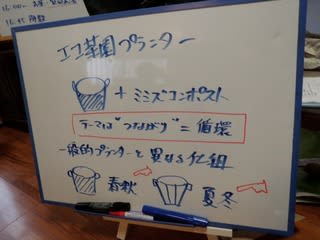

今年、全4回コースのエコ菜園プランター講座が横浜で行っております。

まだ若干数ご参加いただけますので、参加したい方は、お申込みください。

エコ菜園プランターのテーマを「つながり=循環」です。

春夏秋冬の4回講座ですが、実際に使うプランターは2つです。

春(夏)に植えて収穫したプランターを使い、秋(冬)にもう一度栽培、収穫します。

次回は、5月9日(日)・10日(月)に行います。

講座内容は、トマト・バジル・エダマメを一緒に植えます。

詳しくは、↓

http://blog.fukumimi.co.jp/?eid=668211#sequel

お席に余裕がある場合は、単発参加もできます。お問い合わせください。

********************************

。

。今日は、久々の晴れ間です。しかも満月です。

今日から育苗ハウスの整理整頓&温床の準備に入りました。

ハウスの中には、ネズミの穴と猫の匂い、トムとジェニーのようなことが起こっていたようです。

今日は、連作障害とヘチマの自家採種についてご紹介します。

うちのハウスは、鶏小屋と連結しています。

鶏小屋は、ハウスの骨組みでつくった3部屋構造です。

手前のネットに去年できたヘチマをそのままにならせておきました。

そうしたら、ヘチマの実の底が穴が開いていました。

箕(み)に叩きつけると、種が自然に出てきました。

普通は、ヘチマの種をかき出し、洗って乾かすのですが、

今回は、叩くだけで165個もの種子が自家採種できました。

ヘチマは、きっと底に穴が空いて種が落ちて芽を出すのかもしれないなーと思いました。

***************************************

≪連作障害について≫

Q『そこで気になる「連作障害」という言葉。やはり気にした方が良いのでしょうか?

その前に、連作障害の秘密について教えてくださったら嬉しいです!よろしくお願いします。」

昨日のコメントで連作障害についてご質問があったので、私の私見をご紹介します。

一般的に、連作に起因する何らかの理由により、次第に生育不良となっていく現象を、

「連作障害」(れんさくしょうがい)といいます。

連作障害を起こす主な原因と結果は、

1)【原因】偏った肥料による土壌中の微量元素のアンバランス→【結果】塩害

2)【原因】土壌病害→【結果】アブラナ科の根こぶ病や萎黄病等で栽培不可。

3)【原因】虫害→【結果】根菜類の線虫(センチュウ)害でアブラナ科が栽培不可。

4)【原因】いや地化物質→【結果】いや地化し、作物が育たなくなる。

つまり、野菜の栽培する環境が不自然な状態が続くと、全く育たなくなり、不毛後になる。ということです。

特に深刻なのが、根こぶ病、萎黄病、立ち枯れ病やセンチュウは土壌感染するため、被害が拡大していくことです。

原因があったはじめての結果。

連作障害の原因は、無茶な連作です。

特に、連作に弱い野菜を多肥で単作した場合に起こりやすいものです。

さて、その逆の自然な状態とは、連作障害になりにくい方法とはなんでしょう?

1)連作にむいた野菜以外は、輪作する。

2)混植する。単一で育てず、草や相性の良い野菜と一緒に植える。

3)肥料を減らす。土や肥料のバランスが崩れるの防ぐ。

4)自家採種する。自分の農地に合った品種に育成する。

5)草マルチをする。生物多様性を持ち、バランスを整える。

6)野菜の個性を活かして、健康に育てる。

この1)~6)まで以外にもいろいろな方法はあると思います。

自然に育だつ環境を作りながら、野菜を育てられるといいと思います。

ナス科ばかりの市民農園で役立つ方法は、

1)ナス科の跡地に、ネギやニンニクやニラを混植する。

2)ジャガイモとトマトは、絶対に同じ土壌を共有しない工夫をする。

3)接ぎ木などにする。

4)ナス科とアブラナ科を輪作する。

5)トマト&ラッカセイ、ナス&パセリ、ピーマン&エダマメ、ジャガイモ跡地でダイコンなど混作や間作、輪作を試みてはいかがでしょうか?

***********************************

『あずみの自然農塾2010』追加申し込みのご案内

今回は、残念なことに怪我で急なキャンセルもあり4月からの追加募集を行います。

もし4月~12月を信州安曇野で、自然農を体験してみたい方は、

以下のサイトから募集要項をご記入の上、メールでお申し込みください。

〆切4月10日まで(4月からのご参加になります。)

http://www.ultraman.gr.jp/sizennou/2010azuminosizennoubosyuyoukou.htm

***********************************

fukumimiセレクト講座のご案内

畑がない、長野安曇野に通えない首都圏の皆様へ

今年、全4回コースのエコ菜園プランター講座が横浜で行っております。

まだ若干数ご参加いただけますので、参加したい方は、お申込みください。

エコ菜園プランターのテーマを「つながり=循環」です。

春夏秋冬の4回講座ですが、実際に使うプランターは2つです。

春(夏)に植えて収穫したプランターを使い、秋(冬)にもう一度栽培、収穫します。

次回は、5月9日(日)・10日(月)に行います。

講座内容は、トマト・バジル・エダマメを一緒に植えます。

詳しくは、↓

http://blog.fukumimi.co.jp/?eid=668211#sequel

お席に余裕がある場合は、単発参加もできます。お問い合わせください。

********************************