横浜市歴史博物館の、「神奈川の記憶展──歴史を見つめる新聞記者の視点──」を見る。

一新聞記者から見た神奈川の歴史や文化を、その記事と、対象となった実物とを併せて展示した企画展で、内容が実に多岐にわたるため、とりとめの無い感じは受けるが、そのなかから自分の興味あるものを見つけ出せば良い。

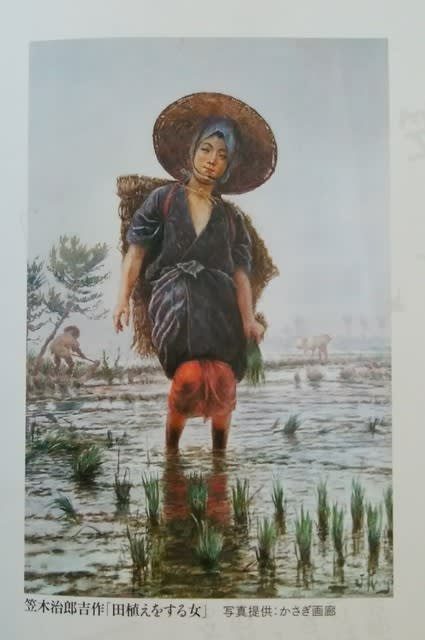

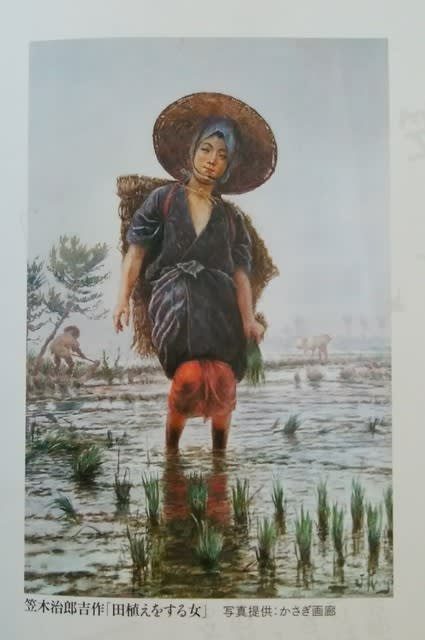

なかでも私が目を惹ひたのは、明治美術史にまず名前が出てこない笠木治郎吉(1862~1921)といふ画家の作品。

(※案内チラシより)

油彩画のやうに水彩画を描ひた画家で、特に若い女性像が美しいのは、早くに亡くした愛妻への追慕が籠められてゐると思はれる。

彼の才能が日本の画壇に記されなかったのは、これらの作品は外國人向けのお土産として制作され、ほとんどが日本から流出したために日本人の買ひ手がいなかったこと、また笠木治郎吉自身が国内の展覧会に参加しなかったことなどが考へられてゐる。

──つまり、藝能や藝術といふものは、松本清張が好んで小説に取り上げてゐたごとく、名を残すも残さぬも、権力と“時の運”に拠るところが大きい、といふことか。

澤田美喜が収集した“隠れキリシタン”たちの遺品に、江戸時代の彼らはもはや意地になってゐたらしい姿を透かし見、そして明治天皇とされてゐる貴人に、横浜開港資料館以来の再会をする。

(※案内チラシより)

繊細な問題を孕んでゐるのだらうから、被写体につひて迂闊なことは言ふべきではないだらう。

実際、この写真の存在を紹介した新聞記事でも、そのあたりは上手に躱して、いかにも報道屋らしいところを見せてゐる。

ただ、呆けた表情のやうにも映るこの“隠し撮りされた”貴人の姿を見てゐると、歴史といふものは人によって創られるといふ事実を、はっきりと思ひ知らされるのである。

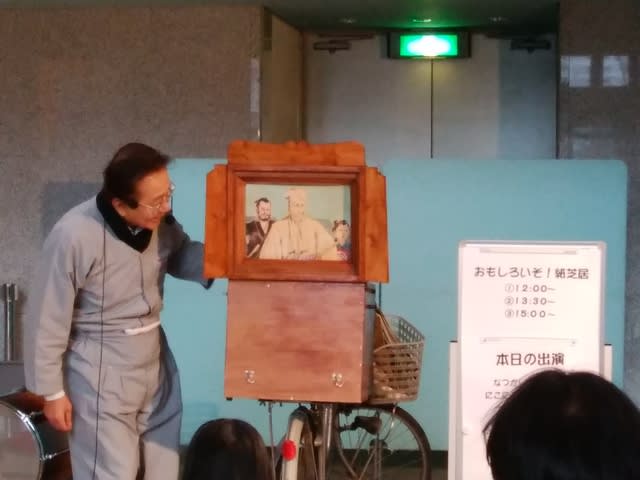

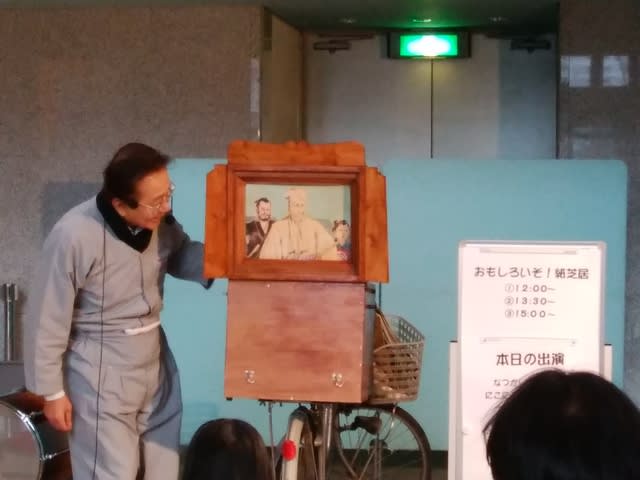

また、エントランスロビーで行はれた「紙芝居」の実演も、併せて観る。

昭和三十年代の子どもたちの娯楽だった街頭紙芝居を再現したもので、かつての“作法”に則り、三十圓のあめ玉を買って、

いくつかの連続物語の途中回を、

わかったやうな、わからないやうな、

それでも懐かしくて優しい色彩の世界に浸るうち、

板塀に囲われた木造平屋のつづく町が、あたりに広がっていく錯覚にとらはれかけて、

「……はい、この続きは今度のおたのしみ」。

一新聞記者から見た神奈川の歴史や文化を、その記事と、対象となった実物とを併せて展示した企画展で、内容が実に多岐にわたるため、とりとめの無い感じは受けるが、そのなかから自分の興味あるものを見つけ出せば良い。

なかでも私が目を惹ひたのは、明治美術史にまず名前が出てこない笠木治郎吉(1862~1921)といふ画家の作品。

(※案内チラシより)

油彩画のやうに水彩画を描ひた画家で、特に若い女性像が美しいのは、早くに亡くした愛妻への追慕が籠められてゐると思はれる。

彼の才能が日本の画壇に記されなかったのは、これらの作品は外國人向けのお土産として制作され、ほとんどが日本から流出したために日本人の買ひ手がいなかったこと、また笠木治郎吉自身が国内の展覧会に参加しなかったことなどが考へられてゐる。

──つまり、藝能や藝術といふものは、松本清張が好んで小説に取り上げてゐたごとく、名を残すも残さぬも、権力と“時の運”に拠るところが大きい、といふことか。

澤田美喜が収集した“隠れキリシタン”たちの遺品に、江戸時代の彼らはもはや意地になってゐたらしい姿を透かし見、そして明治天皇とされてゐる貴人に、横浜開港資料館以来の再会をする。

(※案内チラシより)

繊細な問題を孕んでゐるのだらうから、被写体につひて迂闊なことは言ふべきではないだらう。

実際、この写真の存在を紹介した新聞記事でも、そのあたりは上手に躱して、いかにも報道屋らしいところを見せてゐる。

ただ、呆けた表情のやうにも映るこの“隠し撮りされた”貴人の姿を見てゐると、歴史といふものは人によって創られるといふ事実を、はっきりと思ひ知らされるのである。

また、エントランスロビーで行はれた「紙芝居」の実演も、併せて観る。

昭和三十年代の子どもたちの娯楽だった街頭紙芝居を再現したもので、かつての“作法”に則り、三十圓のあめ玉を買って、

いくつかの連続物語の途中回を、

わかったやうな、わからないやうな、

それでも懐かしくて優しい色彩の世界に浸るうち、

板塀に囲われた木造平屋のつづく町が、あたりに広がっていく錯覚にとらはれかけて、

「……はい、この続きは今度のおたのしみ」。