この古木 色が綺麗と 櫨紅葉 フレーム跳ね上げ 翁は語る

■

年末の迎春準備の注連縄づくり(『太藺と稲刈り』)

で一日潰す。還暦前後の仲間が集まり熟れぬ手つき

で、何だかんだ言いながらつくる作業に疲れ果てる

が、これも<宮>運動の1つ。手作業の合間の世間話

は、この不況のことばかり。「子供達の就職難」「

稼ぎ場所のなさ」「土建仕事の激減に対する不安」

「大手企業の地方都市への進出と仕事の奪い合い」

などリアルな話題にこと欠かなかった。![]()

もともと、「注連縄」は神社神道では「社(やしろ

)」・神域と現世を隔てる結界の役割を意味する。

つまり、聖域であることを、人々に明示する。紙垂

(しで)を垂らすというのも、注連縄を目立たせて、

縄の所在をはっきりさせる目印。 注連縄は、その形

状により大根注連(だいこんじめ)、牛蒡注連(ご

ぼうじめ)などの種類があるが、新しい藁(わら)

で左綯(ひだりない)にして作ります。 神棚に取り

つける際には向かって右に太い方、左に細い方が来

るようにして、これに紙垂を四垂(よたれ)はさみ

込む。

■

疲れた身体でものを考えるなんてできないというこ

で、気分転換で流すつもりで、長編歴史テレビドラ

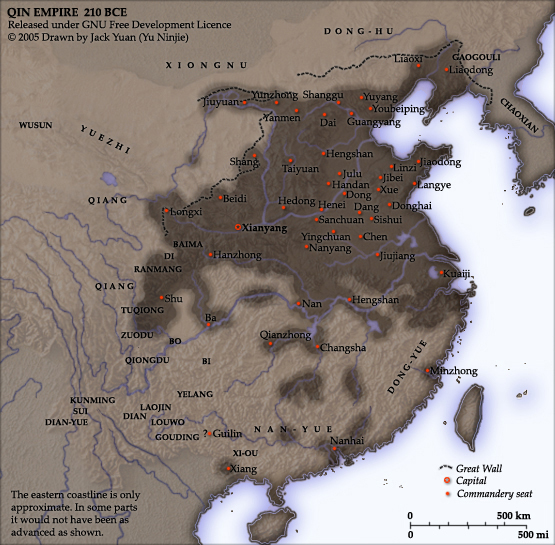

マ『大秦帝国』をレンタルする。2006年に中華人民

共和国で製作された6章、全51話から成る長編歴史テ

レビドラマ。日本では2部構成に編集した映画版を、

2009年6月に公開され、司馬遷による中国の歴史書

「史記」を題材に、中国史上初の統一国家「秦」の

礎を築いた英雄たちを描いた歴史大作だという。

■ 司馬遷

司馬遷

秦(Qín、紀元前778年~紀元前206年)は、周代、春

秋時代、戦国時代に渡って存在し、紀元前221年に中

国を統一したが、紀元前206年に滅亡した。統一から

滅亡までの期間(紀元前221年~紀元前206年)を秦

代と呼ぶ。国姓は嬴(えい)。統一時の首都は咸陽。

紀元前900年ごろに周の孝王に仕えていた非子が馬の

生産を行い、功績を挙げたので嬴の姓を賜り、大夫

となり、秦の地に領地を貰った。伝説上では嬴姓は

帝舜の臣伯益が賜ったとされている。秦は殷の紂王

に仕えた奸臣悪来の末裔とされるが、後に秦が西戎

の覇者となった事、非子が馬の生産に携わっていた

ことから西戎の一派という説もあるという。

代々の秦侯は主に西戎と抗争しながら領土を広げつ

つ、法律の整備などを行って国を形作っていった。

紀元前677年には首都を雍(現在の陝西省鳳翔県)に

置いた。九代穆公は百里奚などの他国出身者を積極

的に登用し、巧みな人使いと信義を守る姿勢で西戎

を大きく討って西戎の覇者となり、周辺の小国を合

併して領土を広げ、隣の大国晋にも匹敵する国力を

つけた。晋の名君・文公死後に晋を撃破して、領土

を奪い取った。穆公のが死後、177名の家臣たちが殉

死し、名君と人材を一度に失った秦は勢いを失い領

土が縮小するが、戦国時代には七雄の一つに数えら

れる。晋は内部での権力争いの末に韓・魏・趙の三

国に分裂し、魏が戦国初期には名君・文侯により強

勢となり、秦は魏により圧迫を受け、領土を奪われ

た。

このため、25代孝公は広く人材を求め、頽勢を挽回

することのできる策を求めた。これに応じたのが商

鞅である。商鞅は行政制度の改革・什伍制の採用な

どを行い、秦を強力な中央集権体制へと生まれ変わ

らせた。この商鞅の変法運動により秦は徹底的な法

治主義により国内の生産力、軍事力を高め徐々に他

の六国を圧倒していった。紀元前350年に咸陽へと遷

都した。その後、孝公の子の恵文王が紀元前324年に

王を名乗る。 白雪(カオ・ユェンユェン)

白雪(カオ・ユェンユェン)

【商鞅の変法とは】

ドラマのエンディングの解説で「商鞅の変法」とい

う戦時国家法治主義に触れたのが興味を引く。元々

商鞅は衛国公室の血を引く庶公子で形名の学(実証

的法治)を学び、富国強兵策を実施するためには、

旧法を変え(これが第1変法、紀元前359年)制度

と機構を改革する必要があることを若き王に納得さ

せ「変法の令」を発布される(→「墾草の令」と呼

ばれる二十条からなる法で各条令文の末尾の「則ち

草は墾かれるなり」で結びに由来)。軽商重農を基

本とした法を発布した商鞅を崇める。富国策の次の

強兵策として、軍功主義と信賞必罰の実力主義を布

いた。続いて、紀元前350年には中央集権制、土地区

画整理、度量衡の統一、家族の同室内息の禁止(=

愚民政治、治安維持)を実施し、法治国家=君主独

裁制を確立した(「史記」)。時代を経ても、平時、

戦時の違いと科学技術進歩の違いはあっても、現代

の中国、ロシアの政治形態と基本的には同質的なも

のを垣間見える。このつづきは明日にでも考えてみ

たい。

■

ハゼノキ(櫨の木、黄櫨の木:Rhus succedanea)は

ウルシ科ヌルデ属の落葉小高木。単にハゼとも言う。

別名にリュウキュウハゼ、ロウノキ、トウハゼなど。

果実は薩摩の実とも呼ばれる。東南アジアの温暖な

地域に自生。日本には、果実から木蝋を採取する資

源作物として、江戸時代に琉球王国から持ち込まれ、

それまで木蝋の主原料であったウルシの果実を駆逐

した。古い時代には現在のヤマウルシやヤマハゼと

いった日本に自生するウルシ科の樹木のいくつかを、

ハゼと称していた。俳句の世界では秋に美しく紅葉

するハゼノキを櫨紅葉とよび秋の季語としている。

かぶれることもあるので要注意。花は円錐花序で、

5~6月頃に黄緑色の小さな花を咲かせる。

果実を蒸して圧搾して採取される高融点の脂肪、つ

まり木蝋は、和蝋燭、坐薬や軟膏の基剤、ポマード、

石鹸、クレヨンなどの原料として利用される。江戸

時代に西日本の諸藩で木蝋をとる目的で盛んに栽培

された。木材は、ウルシと同様心材が鮮やかな黄色

に着色しており、工芸品、細工物などに使われる。

櫨紅葉を見上げ、同意を求めるかのように、綺麗に

色づいたと知り合いの翁が老眼鏡のフレームを跳ね

上げ見つめている。翁-古木-私が一体化した構図

を描き歌う。山うるしともいう「ハゼノキ」。花言

葉は「真心」「賢明」。

■

【サウジアラビアの集中豪雨】

彼女が、サウジアラビアで大雨で沢山の人が死んで

いるよと言う。首都リヤドなど内陸部でも毎年冬場

になると数日は雨が降る。近年になり降雨量は増加

傾向にあり、膨大な地下水のくみ上げと淡水化プラ

ントによって総雨量を超えるほどの水が使用されて

いることが原因ではないかと言われており、実際に

ここ20年あまりでサウジアラビアの気候が穏やかに

なってきてる。 都市部では排水路などの設備がまっ

たく無いため、雨が降ると都市の低地が水没する。

毎年水害によって数十人の死者が出ている。砂漠気

候であるため洪水が起きても数日たてば再び乾燥し

てしまい、水資源としては意味が無いというが、こ

れは人災?だとするとデリケートで脆いね。

■