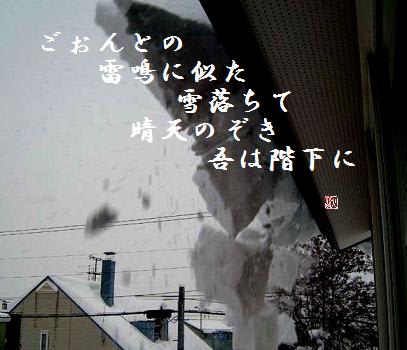

ごぉんとの 雷鳴に似た 雪落ち 晴天のぞき 吾は階下に

世界における太陽電池の年間設置量が2020

年頃には100GW を超えると予想され、太陽

電池の大量導入の時代に突入しつつある。

このため、資源量が豊富であり省資源・低

コストを実現できることから薄膜Si太陽電

池が電力用太陽電池の本命と期待されてい

る。この太陽電池の大量導入の成否は、高

効率・低コスト・高歩留まりを実現するこ

とにかかっている。

広いスペクトルを有する太陽光のエネルギ

ーをできるだけ多く電気エネルギーに変換

するために、異なるバンドギャップ材料の

太陽電池を直列接続する多接合太陽電池が

今後主流になる。薄膜Si太陽電池では、単

接合、2接合が産業化されており、3接合

は開発段階にある。高効率・低コスト・高

歩留まりの観点から、最適な接合数があり,

現状では2接合が、将来的には3接合が良

いとされている。何れの接合においても、

高エネルギー側の光子を吸収するトップセ

ルには、バンドギャップが1.6~1.8 eV 程

度の水素化アモルファスシリコン(a-Si:H)

が用いられている。

これは、プロセスの整合性と性能の観点か

ら a-Si:H が現在でも最も良いトップセル

材料であるためである。しかしながら、a-

Si:H太陽電池では光照射により膜中に未結

合手(欠陥)が発生し、この光誘起欠陥を

介してキャリアの一部が再結合することに

より、使用開始直後に比べて発電効率が低

下する光劣化現象が存在する。この現象が

単接合だけではなく多接合太陽電池におい

ても高効率化の足枷となっている。光劣化

低減には2つの方策がある。1つは、光劣

化が生じにくい膜を作製することであり、

もう1つは、薄膜中への光閉じ込めを用い

て、太陽電池に用いるa-Si:Hの膜厚を薄く

して光劣化を生じにくくすることである。

ここでは、後者の光劣化しないa-Si:H薄膜

の作製について述べる。光誘起欠陥密度が

初期欠陥密度より十分低ければ、光誘起欠

陥により太陽電池の効率は低下しない。こ

のような膜を、ここでは光劣化しないa-Si

:H 薄膜と呼ぶことにする(「白谷正治、

古閑一憲九州大学大学院システム情報科学

研究院「光劣化しない革新的アモルファス

シリコン太陽電池の作製をめざして」)

この様にSi 系薄膜太陽電池の効率向上を

実現する重要な鍵の1つに、a-Si:H の光劣

化の低減が重要で、アモルファスSiクラス

タのa-Si:H 膜への取り込み量の増加ととも

に、膜中のSiH2 結合量が増加する。フーリ

エ変換赤外分光光度(FT-IR)測定から、

アモルファスSiクラスタ中には多数のSiH2

結合が存在し、膜中のSiH2 結合の形成機

構に、表面反応に起因するものと、クラス

タの膜への取り込みに起因するものがある。

さらに、膜中のSiH2 結合量が少ないほど

アモルファスSiクラスタの膜への取り込み

を抑制するほど光安定な膜が得られる(ク

ラスタの取り込みを従来比で2桁程度以上

少なくすることで、図2に示すように欠陥

密度が1015 cm-3台で、光照射しても欠陥

密度の増加が見られないa-Si:H 膜が作製

できる)。現状における光安定なa-Si:H

の特徴は、

1)膜中へのクラスタ取り込み量が従来比

で1/100 以下である。

2)膜中のSiH2 結合量がFT-IRの検出限界

以下に低い。

3)膜中の水素含有量が5%程度と低い。

4)水素含有量が低いとバンドギャップが

1.6 eV 台とa-Si:H にしては狭い。

5)光安定化後の欠陥密度は5×1015 cm-3

程度である。

多接合太陽電池のトップセル材料としては

バンドギャップが狭いが、この点は、成膜

時の基板温度を低くして表面からの水素離

脱を抑制することにより改善できるから、

薄膜シリコン系の高品質ソーラセルの製造

コスト実現技術を獲得できれば、一挙に綿

々として続いてきた太陽信仰はこの地上で

融合し『贈与経済社会』(=社会主義社会)

を迎えることになると期待できる。

とはいえ、ソーラセルには急所がある。積雪と

いう。「無落雪建築」技術で心配ご無用という

ことも現実的な対応が進んでいるので、これが

すべてではないが、従属技術問題として、いろ

いろ進展してきそうだから楽観している。

落雪の轟音で、目を覚まし窓越しに顔をだして

「問題やねぇ~~~」と大きな独り言を呟き階

段を降りる光景を、「雷」と「雪」を対にして歌に

した。