2月2日(金)、赤色立体地図を発明し、伊豆大島の1986年噴火を間近で見て、その後の調査や住民の避難などにも関わった千葉達郎先生による、ガイドスキルアップのためのフィールドワークが行わました。

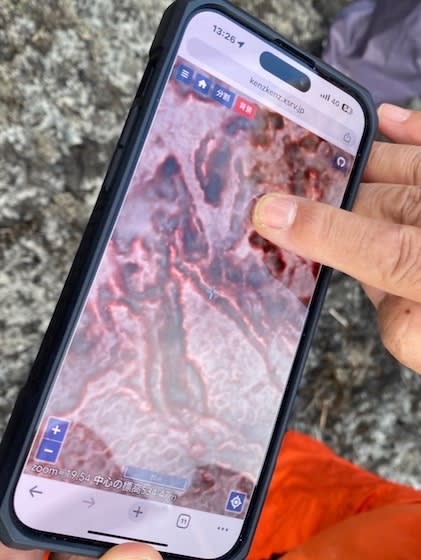

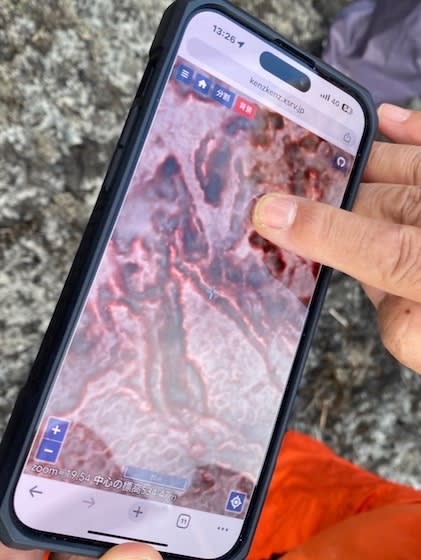

この日は、江戸時代や戦後すぐの1950〜51年の噴火、86年の噴火の溶岩たちを訪ねていきます。歩き始める前に、千葉先生から凹凸がクッキリわかる(赤色立体地図(OpenHinata)の使い方を、教えてもらいましたが

「自宅ではできたのに、現地では重くて画像がでない」など、悩むガイドが多かったです😅

(私はバッテリーの減りが怖くて、千葉先生に見せてもらうことに😆)

歩き始めてまもなく、以前から謎だった“植物が生えないエリア”で、千葉先生の説明が始まりました。

ここは、噴火で流れてきた溶岩の地表面が冷えて固まってきた所の下に、後から流れてきた溶けた溶岩が入り込み下から持ち上がった場所だとのこと。

持ち上がったときに溶岩の周辺が割れ、凹みができるのだそうで…

確かに、落ちたら怪我しそうな凹みがありました!

(驚)

こちらの立派な凹みも、出来方は同様らしく

地図にしっかり表示されていました。(+印が現在地)

こんなに凹凸がしっかりわかるとは…凄い時代になりましたね!

こちらも溶岩の凹み。(人が立っている草のあるところが窪んでいる場所です)

以前、「火口かも?」という話も出ていた場所ですが、穴の周りに積み上がった様子が見られないので、火口ではないだろうとのこと。

へ〜!!(面白いです)

普通なら、10〜15分ほどで到着する溶岩丘の所には、歩き始めて1時間ほどかかってしまいました😆

37年前の噴火当時、千葉先生はこの丘の上あたりで三原山に向かって伸びる亀裂を発見し、その後、すぐ近くで割れ目噴火が始まったのだそうで…。この日の目的は、その時できた亀裂を探すことでした!

「足元の穴だらけの小石(スコリア)は、割れ目噴火が始まってまもなく降ってきたもので、その後の飛沫はほとんどが東側(風下)に降った」と教えてもらいながら、亀裂探しに出発したのですが…

「お! この溶岩かっこいい!」とか

「曲がっている溶岩チューブだ」とか

「かっこいい火山弾だ!」とか、言っては集まるので、なかなか先へ進みません🤣

実は私もヒッソリ、「お! この岩の隙間、ストック置きに良さそう」と思って試したりしながら遊んでいました。

😆

千葉先生が、かつて「芯チョコ」と呼んでいたという、赤と黒が混ざった石の秘密も教えてもらいました。

最初はそれぞれ独立している気泡が、時間が経って泡がくっつき、酸素が増えることで赤くなるのだそうです。(確かに赤い部分の方が、気泡が大きかったです)

いっぱい質問したり観察したりしながら、今は草原となった溶岩の丘を歩き回り…

GPSと記憶をたよりに、ついに「37年前に亀裂を見つけたであろう場所」に辿り着きました!

「この場所だと思う」と言って、石の上に立つ千葉先生を、激写する(?)参加者たち😆

千葉先生が、この日にみつけたかった1センチ幅の当時の亀裂は、残念ながら見つけられませんでした。

色々な謎が解けて、とても楽しい半日でした。

最後に、そんな皆さんを、なぜか昭和新山国際雪合戦の軍手と溶岩と一緒に1枚。

千葉先生、ありがとうございました!!

(かな)

この日は、江戸時代や戦後すぐの1950〜51年の噴火、86年の噴火の溶岩たちを訪ねていきます。歩き始める前に、千葉先生から凹凸がクッキリわかる(赤色立体地図(OpenHinata)の使い方を、教えてもらいましたが

「自宅ではできたのに、現地では重くて画像がでない」など、悩むガイドが多かったです😅

(私はバッテリーの減りが怖くて、千葉先生に見せてもらうことに😆)

歩き始めてまもなく、以前から謎だった“植物が生えないエリア”で、千葉先生の説明が始まりました。

ここは、噴火で流れてきた溶岩の地表面が冷えて固まってきた所の下に、後から流れてきた溶けた溶岩が入り込み下から持ち上がった場所だとのこと。

持ち上がったときに溶岩の周辺が割れ、凹みができるのだそうで…

確かに、落ちたら怪我しそうな凹みがありました!

(驚)

こちらの立派な凹みも、出来方は同様らしく

地図にしっかり表示されていました。(+印が現在地)

こんなに凹凸がしっかりわかるとは…凄い時代になりましたね!

こちらも溶岩の凹み。(人が立っている草のあるところが窪んでいる場所です)

以前、「火口かも?」という話も出ていた場所ですが、穴の周りに積み上がった様子が見られないので、火口ではないだろうとのこと。

へ〜!!(面白いです)

普通なら、10〜15分ほどで到着する溶岩丘の所には、歩き始めて1時間ほどかかってしまいました😆

37年前の噴火当時、千葉先生はこの丘の上あたりで三原山に向かって伸びる亀裂を発見し、その後、すぐ近くで割れ目噴火が始まったのだそうで…。この日の目的は、その時できた亀裂を探すことでした!

「足元の穴だらけの小石(スコリア)は、割れ目噴火が始まってまもなく降ってきたもので、その後の飛沫はほとんどが東側(風下)に降った」と教えてもらいながら、亀裂探しに出発したのですが…

「お! この溶岩かっこいい!」とか

「曲がっている溶岩チューブだ」とか

「かっこいい火山弾だ!」とか、言っては集まるので、なかなか先へ進みません🤣

実は私もヒッソリ、「お! この岩の隙間、ストック置きに良さそう」と思って試したりしながら遊んでいました。

😆

千葉先生が、かつて「芯チョコ」と呼んでいたという、赤と黒が混ざった石の秘密も教えてもらいました。

最初はそれぞれ独立している気泡が、時間が経って泡がくっつき、酸素が増えることで赤くなるのだそうです。(確かに赤い部分の方が、気泡が大きかったです)

いっぱい質問したり観察したりしながら、今は草原となった溶岩の丘を歩き回り…

GPSと記憶をたよりに、ついに「37年前に亀裂を見つけたであろう場所」に辿り着きました!

「この場所だと思う」と言って、石の上に立つ千葉先生を、激写する(?)参加者たち😆

千葉先生が、この日にみつけたかった1センチ幅の当時の亀裂は、残念ながら見つけられませんでした。

色々な謎が解けて、とても楽しい半日でした。

最後に、そんな皆さんを、なぜか昭和新山国際雪合戦の軍手と溶岩と一緒に1枚。

千葉先生、ありがとうございました!!

(かな)