昨日と今日、千葉県八千代市立村上東中学校の修学旅行で、120名が約40名ずつの3グループに分かれ、体験ダイビング、三原山トレッキング、外周ジオサイトめぐりを順番に全て体験する…という、大島初の試み(たぶん)が行われました。

6月29日(水)東京からの高速船で全員無事岡田港に到着。

港での開会式のあと、それぞれのグループ別での体験型ツアーに出発しました。

私は「ジオサイトめぐり」のガイドを、オレンジフィッシュの粕谷さんと担当しました。

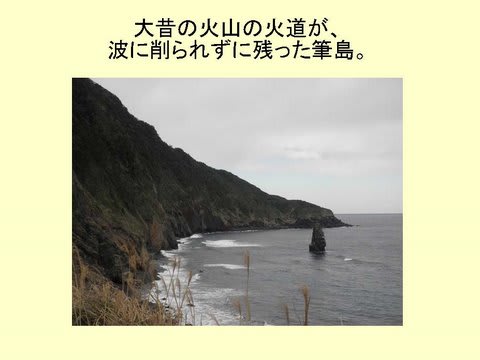

私達が下見の結果考えた訪問先は、筆島、波浮港、地層大切断面、愛宕山です。

まずは筆島でお弁当を食べ、筆島と向かいの壁の岩脈の説明を双眼鏡や図を使って始めたのですが…

6月とは思えない猛烈な暑さ(珍しいことに風もほとんどない状況)で、皆観察どころではないという感じ…。

大島の噴火を全く知らない世代の中学生にとって、いきなり訪れた筆島での説明は、いくら図や双眼鏡を使っても“暑い中での苦しい勉強”になってしまったみたいで、全然ワクワクしてもらえませんでした。(生徒の皆さん、ごめんなさい(^_^;))

夕方ガイド2人で反省会を開き、できる限り改善点を出し合いました。

そして

1.暑かったり、疲れていたりしたら、無理をせずに可能な限りコース変更を考える。

2.説明する内容をイメージしてもらいやすいように、比較しやすい皆が知っているものや身近なものに置き換える。

3.出来る限り噴火の赤いしぶきや溶岩流の写真を用意する。

…という3点を決めました。

さて、今日の午前中です。

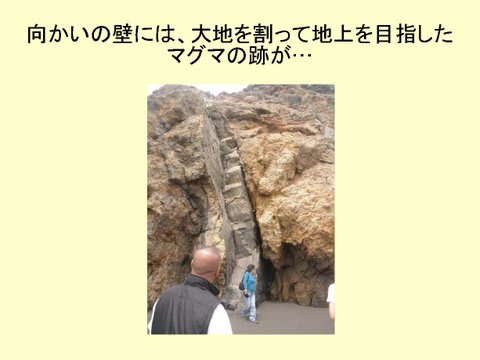

昨日ほど暑くはないこと、潮が引いていることなどから、双眼鏡での観察はやめ、筆島の向かいの岩脈まで岩場を越えて歩きました。

違う色の岩が壁を縦に貫いている景色は、それだけで迫力があります。

火山の理屈がわからなくても、理屈抜きに「スゴイ」って思ってもらえるだけで、ここまで来る価値は充分にあります。

暑いけれど達成感のあるツアーでした(^^)v

そして今日の午後、最終回です。

午後のチームは午前中、灼熱の(たぶん)火口一周を歩いています。

相当疲れているはず…ということで、まずはお弁当がてら、波浮港でゆっくり滞在。

マグマ水蒸気爆発を身近なものとして理解してもらうために

「ヤカンの水を火にかけたらどうなる?」

「湯気になる!」

「そう、湯気になるよね~。じゃあ、ものすごく熱いたくさんのマグマが地下から上がってきて、大量の海の水と触れて、一気にものすごくたくさんの水蒸気ができたら、どうなると思う?」

…というような話をしながら、実際の水蒸気爆発の写真(本)を見てもらって説明していきました。

皆、初回より、真剣に聞いてくれているように思いました。

筆島では歩く距離を減らして、双眼鏡や虫めがねを使って思い思いに時を過ごしました。

しゃがみ込んで、ずっと熱心に石を観察したり、遠くの景色を眺めたり…、疲れを考えて変更したコースだったのですが、自由に楽しむこういう時間って良いな~と思いました。

皆、興味のあるものってそれぞれですものね。

最後の愛宕山は、毎回、虫や植物探しに忙しく(^。^)ほとんど写真を撮っていません。

(「後で調べるね。」と約束したイモムシの写真はボケボケでした。スミマセン~)

虫や、匂いのする葉、食べられる実などなど、火山のしぶきや火山灰の上の森で、たくさん遊びました。(郷土資料館の皆さんにも、色々とお気づかいいただきました。ありがとうございました。)

修学旅行は明日が最終日。

明日は「島民の噴火体験を聞く」という時間もあります。

私も混ざって勉強してきます!

ところで、最後にお知らせです。

以前この日記でも報告しましたとおり、明日から店の名前を”グローバルネイチャークラブ”に変更する予定です。

下記にあいさつ文を載せてありますので詳細を知りたい方はご覧ください。

http://blog.goo.ne.jp/izuohshima-globalsc

これから海も陸も自然の魅力を紹介していくぞ~という新たな決意を込めてのネーミングです。

皆様、これからもどうぞよろしくお願いいたします。

(カナ)

6月29日(水)東京からの高速船で全員無事岡田港に到着。

港での開会式のあと、それぞれのグループ別での体験型ツアーに出発しました。

私は「ジオサイトめぐり」のガイドを、オレンジフィッシュの粕谷さんと担当しました。

私達が下見の結果考えた訪問先は、筆島、波浮港、地層大切断面、愛宕山です。

まずは筆島でお弁当を食べ、筆島と向かいの壁の岩脈の説明を双眼鏡や図を使って始めたのですが…

6月とは思えない猛烈な暑さ(珍しいことに風もほとんどない状況)で、皆観察どころではないという感じ…。

大島の噴火を全く知らない世代の中学生にとって、いきなり訪れた筆島での説明は、いくら図や双眼鏡を使っても“暑い中での苦しい勉強”になってしまったみたいで、全然ワクワクしてもらえませんでした。(生徒の皆さん、ごめんなさい(^_^;))

夕方ガイド2人で反省会を開き、できる限り改善点を出し合いました。

そして

1.暑かったり、疲れていたりしたら、無理をせずに可能な限りコース変更を考える。

2.説明する内容をイメージしてもらいやすいように、比較しやすい皆が知っているものや身近なものに置き換える。

3.出来る限り噴火の赤いしぶきや溶岩流の写真を用意する。

…という3点を決めました。

さて、今日の午前中です。

昨日ほど暑くはないこと、潮が引いていることなどから、双眼鏡での観察はやめ、筆島の向かいの岩脈まで岩場を越えて歩きました。

違う色の岩が壁を縦に貫いている景色は、それだけで迫力があります。

火山の理屈がわからなくても、理屈抜きに「スゴイ」って思ってもらえるだけで、ここまで来る価値は充分にあります。

暑いけれど達成感のあるツアーでした(^^)v

そして今日の午後、最終回です。

午後のチームは午前中、灼熱の(たぶん)火口一周を歩いています。

相当疲れているはず…ということで、まずはお弁当がてら、波浮港でゆっくり滞在。

マグマ水蒸気爆発を身近なものとして理解してもらうために

「ヤカンの水を火にかけたらどうなる?」

「湯気になる!」

「そう、湯気になるよね~。じゃあ、ものすごく熱いたくさんのマグマが地下から上がってきて、大量の海の水と触れて、一気にものすごくたくさんの水蒸気ができたら、どうなると思う?」

…というような話をしながら、実際の水蒸気爆発の写真(本)を見てもらって説明していきました。

皆、初回より、真剣に聞いてくれているように思いました。

筆島では歩く距離を減らして、双眼鏡や虫めがねを使って思い思いに時を過ごしました。

しゃがみ込んで、ずっと熱心に石を観察したり、遠くの景色を眺めたり…、疲れを考えて変更したコースだったのですが、自由に楽しむこういう時間って良いな~と思いました。

皆、興味のあるものってそれぞれですものね。

最後の愛宕山は、毎回、虫や植物探しに忙しく(^。^)ほとんど写真を撮っていません。

(「後で調べるね。」と約束したイモムシの写真はボケボケでした。スミマセン~)

虫や、匂いのする葉、食べられる実などなど、火山のしぶきや火山灰の上の森で、たくさん遊びました。(郷土資料館の皆さんにも、色々とお気づかいいただきました。ありがとうございました。)

修学旅行は明日が最終日。

明日は「島民の噴火体験を聞く」という時間もあります。

私も混ざって勉強してきます!

ところで、最後にお知らせです。

以前この日記でも報告しましたとおり、明日から店の名前を”グローバルネイチャークラブ”に変更する予定です。

下記にあいさつ文を載せてありますので詳細を知りたい方はご覧ください。

http://blog.goo.ne.jp/izuohshima-globalsc

これから海も陸も自然の魅力を紹介していくぞ~という新たな決意を込めてのネーミングです。

皆様、これからもどうぞよろしくお願いいたします。

(カナ)

島内の歩き仲間との自由行動は裏砂漠に足をのばしましたが、前日の超濃霧とは変わって一人で歩いても迷わないぐらいの見晴らしでした。

島内の歩き仲間との自由行動は裏砂漠に足をのばしましたが、前日の超濃霧とは変わって一人で歩いても迷わないぐらいの見晴らしでした。 私のいる所より山を(櫛形山方面)を見ました。霧が山から下りてきます

私のいる所より山を(櫛形山方面)を見ました。霧が山から下りてきます 私より下、裏の一周道路方面を撮りました

私より下、裏の一周道路方面を撮りました 裏砂漠の雨水によって出来た溝です

裏砂漠の雨水によって出来た溝です 下層は細かい砂状これは以前の噴火後、出た噴煙が十年以上続いた物。

下層は細かい砂状これは以前の噴火後、出た噴煙が十年以上続いた物。