1月から始まった全22回のガイド養成講座も無事終わり、今日のテストで終了となります。

10回目~16回目までの講座内容の報告ができていませんが、まだ諦めていません(^_^;

少しずつでも機会をみつけてブログにまとめたいと思います。

…ということで、今日は3月1日に行われた「伊豆大島の植物」の報告です。

講師は筑波大学生命環境系教授・上條隆志先生と大島自然愛好会会長の小川信正氏。

参加者は56名。

上條先生は学生時代からずっと伊豆諸島の植物を研究されてきた方で、三宅島に100数10回、大島には30数回来島して植物調査を続けてこられたそうです。

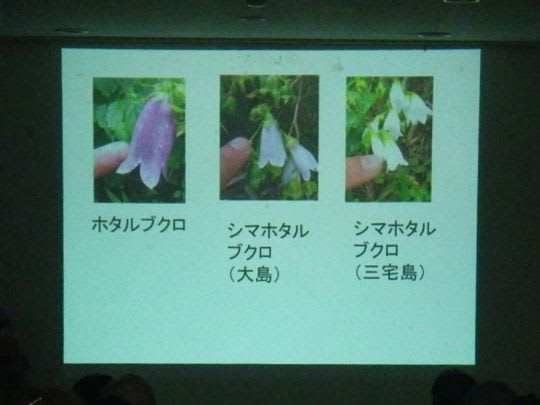

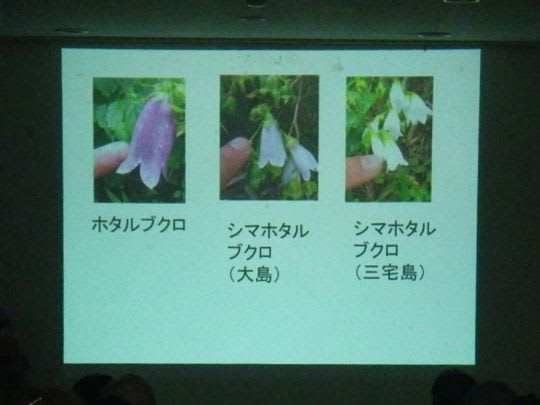

講義の最初は「島ならではの植物」から。

伊豆諸島には、島で暮らすうちに変化して、この地域でしか見られない“固有種”となった植物が存在します。

たとえばヤマユリの花びらの中の赤点がない「サクユリ」

三原山周辺で大輪の花をつけている姿はとても見事です。

花がフサフサの狸の尻尾のような「シマタヌキラン」

この他にも、いくつかの種類が「ここでしか見られない植物」に変化しました。

いったいどれぐらいの時間をかけて、変わっていったのでしょうか?

もう少し分布域の広い「準固有種」はガクアジサイやオオシマザクラ。

大島では本当にどこででも普通に見られる植物なんですが…

日本中どこでも見られるというわけではないのですよね…。

伊豆諸島の植物に見られる特徴は…

「葉の大型化」のところでは、実物を持って来て説明をしてくれました。

比べてみると、こんなに違うようです。

伊豆諸島を南下するほど、特徴がハッキリするようで…

大島はちょうど中間型…ということも興味深いです。

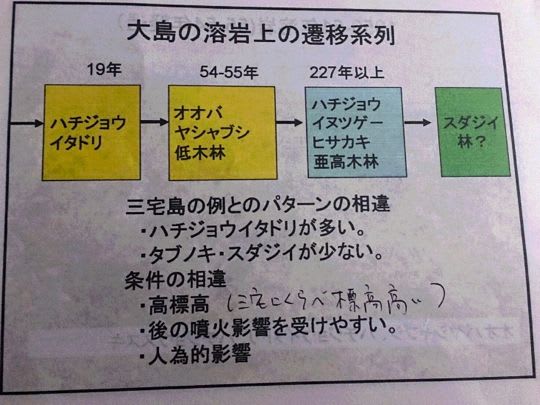

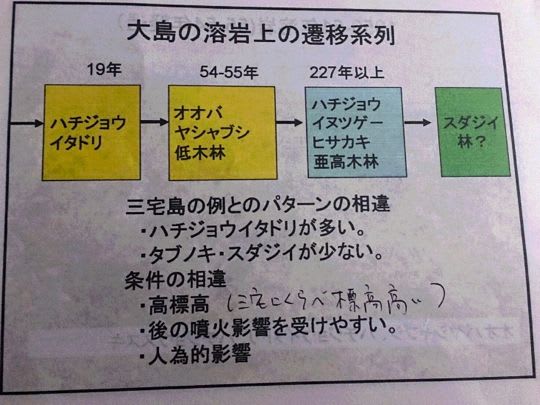

活発な火山の島、三宅島と大島では噴火で溶岩に覆われた大地から、植物が再生して森を作る過程が観察できますが…

三宅島と…

大島では…

再生のしかたが違うということが、とても興味深かったです。

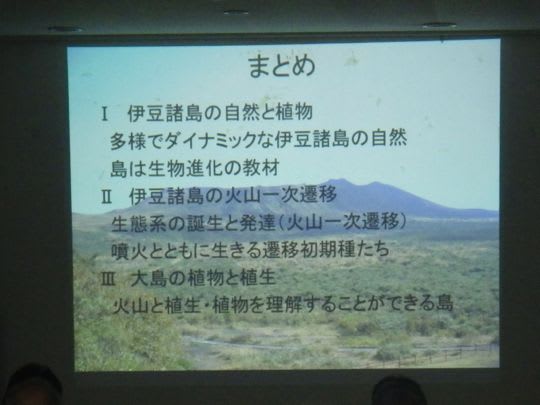

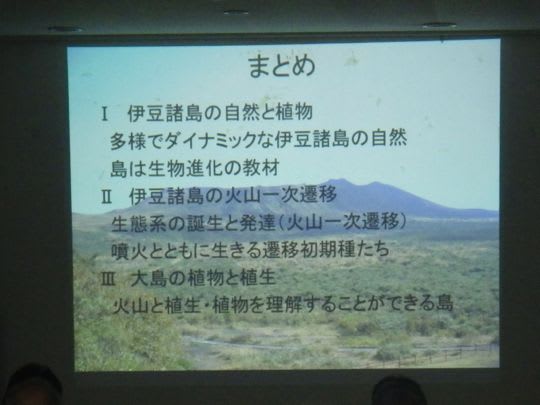

まとめ。

上條先生の数10年分の研究成果が1時間にまとめられた、とてもわかりやすいお話でした!

この後、自然愛好会の小川信正氏から伊豆大島で良く見られる植物が、沢山の写真と共に紹介されました。

中にはキレイな黄色い花をつけたテイカカズラの写真もあって「見てみたいなぁ」と思いました。(普通は白~クリーム色の花です)

(カナ)