今日から数回に分けて、私が「2020世界災害語り継ぎフォーラム」に参加して印象に残った話や発表を綴ろうと思います。(「ジオパークと語り継ぎ」の分科会座長をされた時事通信の中川和之氏のメモを参考に、まとめさせていただきます)

まずは、1月24日(金)の公開シンポジウムの様子から…。

(写真は開始時間前)

堀内正美氏(俳優、神戸市在住)の基調講演

実体験を通しての語りは、当時の光景が目に浮かぶようで惹きつけられました。その中でも震災の後、瓦礫の街と化した風景に呆然としていた時、神戸大空襲を経験した人から「全てなくなってはいない、まだ残っているものがある」と言われた…という話が印象的でした。冷凍庫に残っていた食材を使って雑炊を作り、自分たちでできることをやろうという知恵が出てきた。生き残った人たちで支え合ってきた…とのお話でした。

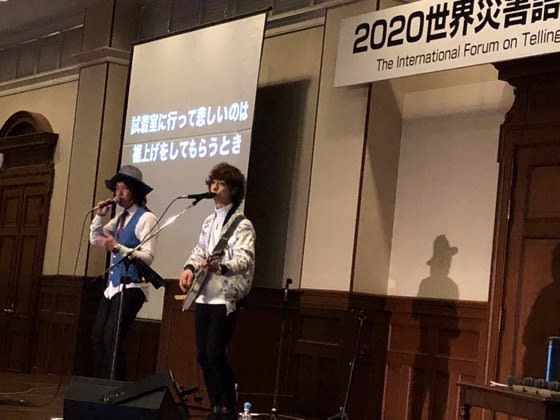

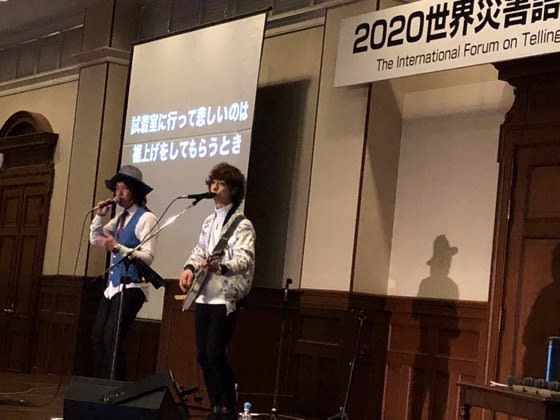

ブルームワークス(歌手)のパフォーマンス

歌手の2人のうち1人は防災士、1人は大学院で防災の研究をしている研究者。

学校や地域で音楽を交えた防災講演を多数実施しているそうです。

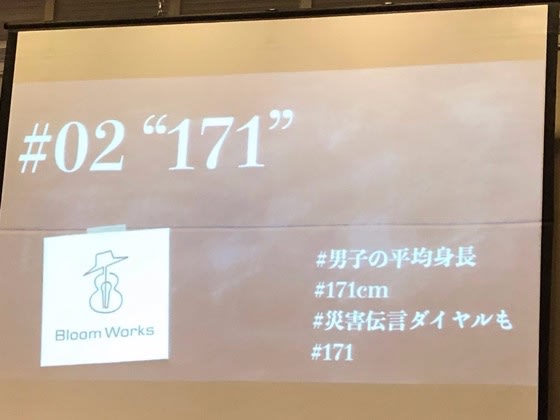

「試着室に行って悲しいのは裾上げをしてもらう時」の歌詞に最初「?」と思いましたがそれは…

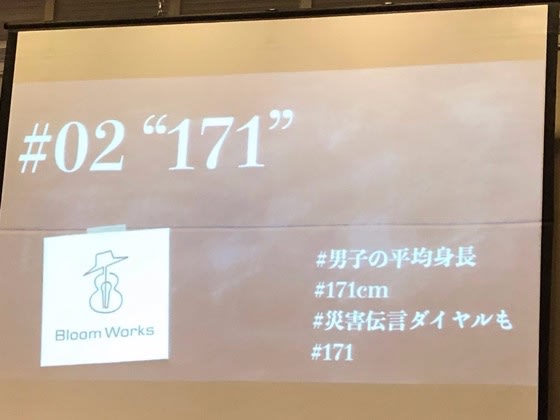

身長171cmの彼氏の気持ちから日本人男性の平均身長へ、そして災害ダイヤルに繋がっていきます。

若者が集まる彼らのイベントでは…

91%が「防災意識が向上した」という結果が出ているそうです。

彼らは「ポップでキャッチーで365日聴ける歌を作ろう」と心がけ、歌を通して震災を知らない人、関心のない人にもメッセージが届くように活動しているそうです。

真面目で楽しい若者たちのチャレンジに感心しました。

(ブルームワークスについてもっと知りたい方は

こちら)

加川広重氏(画家 東日本大震災の記憶を絵画で語り継ぎ)の作品展示とトーク

迫力のある壁一面の絵が、映し出されました。

「雪に包まれる被災地」の絵です。

いつかぜひ、本物の絵を見てみたいと思いました。

(加川氏についてくわしく知りたい方は

こちら)

パネル討論

河田惠昭氏(座長)(人と防災未来センターセンター長)

「25年を迎え、これから語り継ぎは大変難しい。世界各国から語り継ぎ活動の情報もあるが、継続するにはどうすればいいか?」

深澤良信氏(世界災害語り継ぎネットワーク事務局長、元人と防災未来センター副センター長)

「心に響く語り継ぎ、感動を呼ぶ語り継ぎが心に刺さって、記憶に残り、伝わっていく。人防の800点の展示物は一つずつ大事なもの。私のお気に入りはペットボトル2つ。震災の翌日に、友達がバイクの後ろに2カートン乗っけて届けてくれたものの残り2本だという。被災地の人が水を届けてくれて嬉しいという気持ち、感謝が展示されている。それが私には深く心に響く。ペットボトルですら媒体になる。アート、絵画、音楽も。災害体験を“我が事”につなげたい」

シティ・マグフィラ氏(アチェ晃月学校協会)

「2004年12月の津波で2000人以上の方が亡くなったアチェ州のセミル島。震源地のそばの小さな島でだったが、犠牲者は6人のみだった。なぜなら1907年の津波の語り継ぎをやってきたから。津波の歌(祖父母から聞いていた)、紙芝居、映画や劇を通して語り継ぎ。子どもに教訓を伝えていくことが重要。我々が経験したことを彼らに経験させてはいけない」

坂口奈央(東北大学大学院文学研究科)

「岩手県の震災記録誌『いきるあかし』のお手伝いをした。250ページの中に『町民の声』を100人以上載せた。大槌高校の高校生が13名参加し、大人の聞き取りをした。震災時には8-9歳だった高校生たちは2011年の記憶が失われかけていたが、1日3-4組に聞き取りをする中で意識に変化が見られ、自分たちで考えて質問するようになった。大人たちは自分たちのやってきたことを振り返る場にもなった。震災からかけ離れた場に居た大学生にも手伝ってもらい、インタビューが伝承の場になった」

イブラヒム・コモオ氏(世界ジオパークネットワーク副会長)

「ジオパークは2000年に始まった非常に新しい取り組み。ジオパークの多くは災害に関係しており、どこのジオパークにも解説看板があって災害のストーリーも知ることができる。解説看板は、科学者に対してではなく一般市民のためのもの。教育も重視しており、子どもたちや観光客が学ぶことが出来る出版物もある。ジオツアーとして伝える場を作り、コミュニティが観光資源になっている。多くのジオパークには、アートや文化的な活動がある」

西野恭子氏(独立行政法人国際協力機構関西センター(JICA 関西)所長)

「HAT神戸に拠点があり国際協力を行っている。兵庫県と共同で国際防災センターを維持し、121カ国から3000人が学んでいる。阪神だけでなく日本の災害の教訓を共有、参加した国同士も繋ぐ。研修ででかける気仙沼市の震災伝承館では、中学生の語り部から学び。中学生自身が「世界に役立つ」と体感する機会にもなっている。資料や映像で知ることは出来るが、生の声を聞くことに意義があるという声が多い。青年海外協力隊の事業でも防災啓発の教材を使って、わかりやすく楽しく伝える活動をしている」

以上のような様々な取り組みの発表の後「これからどう継続させるか?」が話し合われました。

そして河田氏から具体的な提案がありました。

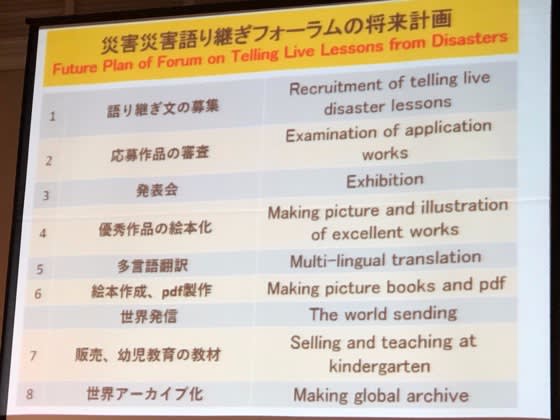

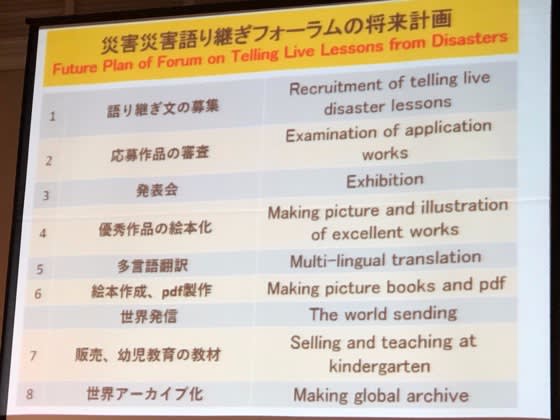

「始めに小さい運動でも育てていけば必ず大きくなる。語り継ぎは当面は文章、それを審査して発表会をしてはどうか。絵本にして幼児教育にいかす。各国語に訳し、子どもたちが大人になっても忘れないようにする。5年に1度は世界災害語り継ぎフォーラム。教訓をいかに後世に伝えて活かすか」

これに対し、パネラーの皆さんからは

「子どもを通じて周りのコミュニティにつながる。絵本の話が具体化したら、青年海外協力隊の活動の中で使って、地域の皆さんに防災の教育が出来る。100カ所ぐらいの事務所があるので、現地に拡げることは出来るのでは」

「ユネスコ世界ジオパークで協力できる。41の国に147のジオパーク。絵本を展開できる。協力して行ければと考える」

「提案だが、審査をする人が中高生がやったらいいと思う。審査をすることで興味を持つ。青少年記の体験は将来を左右する。中高生なら刺激的な感性でモノを見抜くのでは。そこを挑戦的にやってみてはどうかと思った」

「絵本に於いては、たくさんの場所、被災地の経験が共有できるものになれば。子どもが登場して、子どもたちが理解できるようになればいい。アーカイブのようになってしまうと、どうかとは思う。ストーリーを伝えるようなものになればいい」

「日本で始めてもいいが、国際展開を念頭に始めるべき。テルネットの代表としては、他の国の方もそれぞれの国で同じようなことをやって欲しい」

などの意見が出ました。

最後に河田氏から以下のメッセージがありました。

「続けなければいけない。次の語り継ぎフォーラム、2025年を目標にやりたい。目標を持たないと行けない。将来にどうつなげるかを念頭に議論していただきたい。絵本だけ残ってはダメ。絵本はきっかけと考えている。殺伐とした話だけだと暗くなる。文化にしないといけない。その可能性を追求しながら輪を拡げないと。楽しく生きたいので、ネガティブなことを忘れたいのが人間の本能。風化が進むのは当たり前。新たな教訓を自分のモノにするために、テルネットの努力がつながって行けば嬉しいと思う」

今回のフォーラムの様子は、3月14日午後2時からeテレで、放送されるそうです。

今回私がまとめたものは、ほんの一部。

詳しく知りたい方は、ぜひ番組をご覧ください。

(かな)