全国火山博物館ネットワークの皆さんの滞在中は、初日に伊豆大島住民との意見交換会、2日目に宇井先生の講演会を行いました。

1日目の意見交換会は伊豆大島火山博物館名誉館長・伊藤和明氏の司会で、7つのジオパークの特徴と取り組みを学びました。

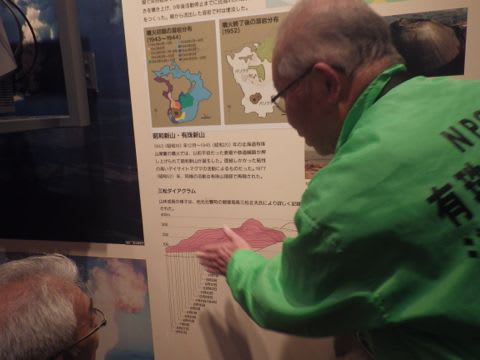

1 洞爺湖有珠山ジオパーク・三松三郎氏(三松正夫記念館)

三松さんは壮瞥町に移住後、2回の噴火に遭遇。長きにわたって火山防災の活動に取り組んでこられた昭和新山の持ち主です。

有珠山は1~2万年前に生まれ、近年では20~30年毎の噴火を繰り返している活火山。

2000年の噴火の際、事前避難のおかげで人的被害が出なかったことで有名です。

2008年から「火山マイスター制度」ができ、現在40名の会員がいるそうです。火山マイスターのHPには「マイスターは『学び』や『伝え』のリーダー役」と書いてありますが、三松さんは「有珠山は必ず噴火する。マイスターは率先して逃げる役割」とおっしゃっていました。

「火山マイスターが逃げるなら自分たちも逃げようという存在になるべき」という言葉から、地域の人全員が無事に「逃げる」ということは、実はとても大変なことなのだと感じました。

他に「ジオパーク友の会」という組織もあり、ジオサイトの草刈りやガイド訓練などを行っているとのこと。

三松さんは「火山は恵みだと思っている。今も観光に役立っている。噴火だけを見て災害と言うのはよしましょう」「災害遺構を勇気を持って残している」とも語られていました。長年とつきあってきた方の様々な経験からくる言葉は、暖かいけれども重みがありました。

2 三陸ジオパーク・杉本伸一氏(三陸ジオパーク協議会事務局)

杉本さんは、1991年の火砕流災害後島原の復興に奔走した方で、三陸ジオパークのお手伝いに行って1年半になります。

三陸は6市町村3県、300キロ以上の直線距離の日本で一番広いジオパークで面積も日本のジオパークの中でダントツ1位。

ジオパーク申請の準備を始めたところで東日本大震災が発生。その後頑張って活動を再開、震災2年後の2013年9月に認定されたジオパークです。

現在でも地域によってはまだ7~8割が復興住宅で暮らしている状態とのことで、なかなか進まない現状もあるよう…。ジオパークに関わっている40~45名は、ほとんど行政関係と観光協会で、住民参加が課題とのことでした。

3 磐梯山ジオパーク・佐藤公氏(磐梯山噴火記念館)

1888年の噴火で山が崩れ、477名が亡くなった磐梯山。

「1888年の山体崩壊までは、ひなびた山村だったが「岩なだれ」のおかげで美しい湖の景色を獲得し、今は観光地として賑わっている」と佐藤さんも『恵み』を語ります。

磐梯山を楽しく学び、火山の仕組みを理解して防災につなげるために活動しているそうです。

中学校でも防災授業を行い、防災カルタや「避難するとき何を持って行ったら良いか」を皆で考える活動を継続。最近はPTAに参加してもらうようになったとのことでした。

4 立山黒部ジオパーク・菊川茂氏(立山カルデラ砂防博物館)

立山黒部は唯一、行政主体ではないジオパーク。一般社団法人がジオパークを運営しています。

そしてなんと、水深1000mの富山港から3000mの立山連峰まで高低差4000mのジオパーク!

傾斜がきつく岩が崩れやすい、雪と雨で年間降水量6000mm、洪水がしょっちゅう起きるなど、やはり災害と隣り合わせのジオパーク。

夏だけで100万人の観光客が訪れる立山黒部アルペンルート。県内の7~8割の小学生が立山に登るのだそうですが、地獄谷からは有毒火山ガスが噴出、立ち入り禁止になることもあるそう。今年からヘルメット貸し出しをはじめ、マスコミを通して呼びかけているとのことでした。

5 箱根ジオパーク・山口珠美氏(箱根ジオミュージアム)

行政主体のジオパークで11の拠点施設と41のジオサイトがあるそうです。

箱根の観光名所、芦ノ湖も3000年前の山体崩壊でできたもので、バリバリの活火山。

大涌谷では今年4月下旬から火山活動が活発化し、観光業に大きな影響を与えました。

立ち入り規制6月末の噴火で生じた火口や噴気孔から今も活発に噴気が出ているそう。

噴気が増えると水分量が多くなり、虹が見られることもあったようです!

ジオパークとしてはこの間に、ジオツアーを2回開催、リーフレットや動画で大涌谷の今を配信したり、地元ガイドが自ら勉強会を行ったりしていたとのこと。ジオパークだからこそできることって、いっぱいありますね。

6 島原半島ジオパーク・長井大輔氏(雲仙岳災害記念館)

1792年、地震による眉山崩壊で津波が起こり、対岸の熊本と合わせて死者・行方不明者合わせて1万5000人。1991年には火砕流で死者・行方不明者合わせて44名という火山災害が起こりました。

雲仙岳噴火記念館では語り部コーナーを設け、10名ほどが熱心に活動。防災に関わる火山実験、命を守る防災経験展、人命救助教室、避難所・非常食体験などを実施しているそう。

2007年には、火山災害の軽減を目指す国際フォーラム「火山都市国際会議」を開催したり、普賢岳登山で火山を学ぶ取り組みも行っているそうです。

7 阿蘇ジオパーク・池辺伸一郎氏(阿蘇火山博物館)

過去の巨大噴火でできた、伊豆大島が5個ぐらい入ってしまうような広い凹地(カルデラ)を持つ阿蘇ジオパーク。つい最近も中岳が噴火しニュースになりました。

中岳火口の「湯だまり」の水には、噴火前に変化が見られたそうです。

阿蘇を訪ねる外国人も多いので 立ち入り規制の情報を4カ国語で発信。「ジオパークや博物館だから情報発信していけることもあるのかなと思っている」と池辺さん。

「子どもにとって、防災を危険から入るのではなく、身の回りの現象から入ることが大事」とも話されていました。ただ今回の噴火で修学旅行の子どもが減り、最終的には3000人ぐらいキャンセルになったそうで、このあたりは伊豆大島とかなり似た状況だなぁ~と思いました。

そして2日目は…

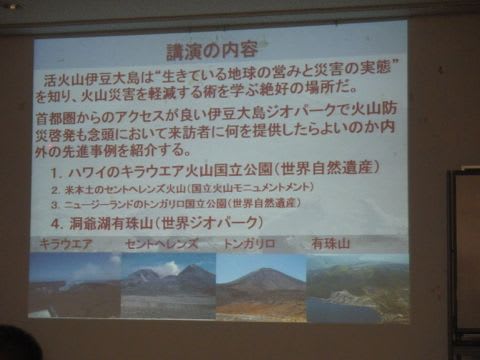

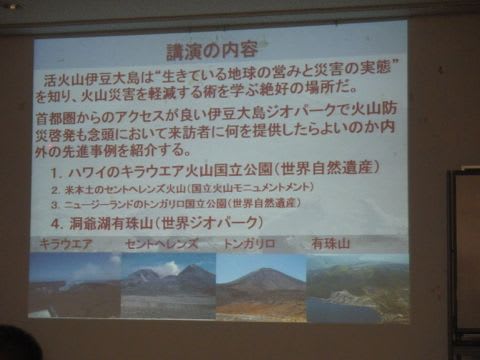

宇井先生の火山防災講演会。

30名ほどが集まりました。

講演の内容は以下の通り。

他地域の火山と防災教育の様子を、教えていただきました。

参加者からは時間をオーバーする沢山の質問が出ていました。

たとえば「なぜ有珠山の2000年噴火の避難はうまくいったのか?」「割れ目噴火は今後も起こるのか?」「大島の噴火と関東大震災との関わりは?」「噴気について教えてほしい」等々…。

私も、火山の急な変化に気づくために、火山観測データを数字で公開する方法についての宇井先生の意見を聞いてみました。回答は…「地震の回数だけ数えても仕方がない。やはり波形のデータそのものを見るべき。雌阿寒岳では観測データを常時受信している麓の宿があるが、毎日見ていると異常がわかるようになる」とのことでした。

「毎日見ていると異常がわかる」という言葉に、とても納得しました。

「論文書かずに火山防災の役に立ちたい」と、防災講演を続けて来られた宇井先生。今回の講演も宇井先生から提案していただきました。(ありがとうございます!)

恵みと災害の両方を肌で感じながら、少しでも災害を減らすためにご自身のフィールドで活動を続ける皆さんと、2日間も語り合えた私たちは、幸せだなぁと思いました。

(カナ)