これも随分前になってしまいましたが、昨年11月12日、初めて屋久島を訪れました。

鹿児島空港からカンボジア以来のプロペラ機に乗って屋久島へ。窓から見えるのは隣の種子島です。

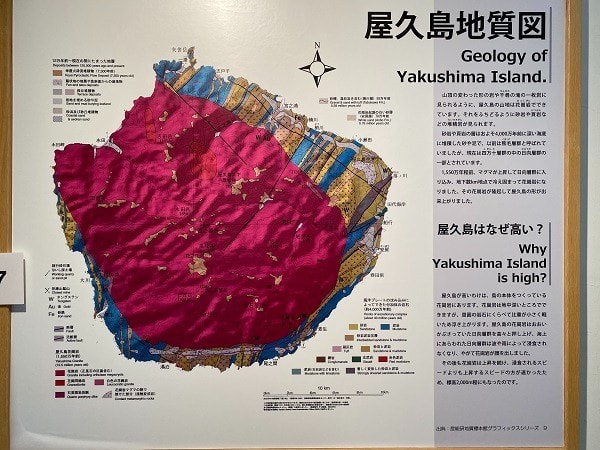

※屋久杉自然館の掲示より。

屋久島は花崗岩が隆起してできた島。その高さは中心部の宮之浦岳で1,936mにもなります。すぐ近くにあるにもかかわらず、砂岩でできた平坦な種子島とは全く地質が異なります。南の島でありながら、2,000mも上に上がれば気温は北海道と同じくらいまで下がります。ヤクスギランドも標高1,100mのところにあるのですが、この日地上の気温は11月にもかかわらず24度。それでつい上着を置いていってしまったのが失敗でした。標高100mにつき気温は0.6度下がると言われていますので、この日のヤクスギランドの気温は単純計算で17.4度。実際には雨が降っていたので体感温度ははるかに低いものでした。

そしてこの断面で見ればとんがり帽子のような地形が屋久島に独特の複雑な気候を生み出しています。話を聞くほど、奇跡の島、神秘の島です。例えば、上の写真は屋久島の地杉(標高160m)の年輪です(屋久杉自然館の展示より)。年輪の幅は気温が高い程広くなります。

これを標高1,050m、ヤクスギランドと同じくらいのところにある屋久杉と比べてみましょう(屋久杉自然館の展示より)。年輪の幅が全く異なることが分かると思います。

しかもその緻密さは標高520mの秋田杉にも劣らないほど(屋久杉自然館の展示より)。

また、島の南を流れる黒潮の影響により漁獲資源が豊富。トビウオや首折れサバなどが有名です。上の写真は宿で出てきたトビウオの押し寿司(左)と首折れサバの刺身(右)です。首折れサバはゴマサバですが、鮮度を保つため、水揚げ直後に首を折り、血抜きをすることから首折れサバと呼ばれています。

さて、車に乗ってヤクスギランドへと向かいます。途中、南の島にもかかわらず紅葉が見られました。標高が高いためですね。

痛々しい地滑りの跡は、2019年の豪雨災害によるものです。花崗岩に堆積物が覆いかぶさった島ですので、土砂災害に対しては脆弱だとも言えます。

ヤクスギランドに到着。屋久杉ばかりでなく、檜、栂(つが)など多くの植物が見られます。例えば、写真の百日紅(サルスベリ)のような木は、ヒメシャラ。尤も、ヒメシャラをサルスベリと呼ぶ地方もあるようです。地盤が花崗岩のため根が浅く広がらざるを得ず、このように倒れてしまったのですね。

くぐり栂。根の下をくぐって遊歩道が通っていることから「くぐり栂」と呼ばれているらしいです。

倒木更新。倒木更新とは、倒れた木の上に新たな幼木が育つ現象をいい、ヤクスギランドではこのような倒木更新が数多く見られます。

林泉橋という吊り橋から見た川の上流と下流の様子。橋を挟み、片や巨石、片や砂地の浅瀬という全く異なる風景が見られます。

<つづく>

繻るに衣袽あり、ぼろ屋の窪田でした

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます