都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「竹内栖鳳 京都画壇の画家たち」 山種美術館

山種美術館

「没後70年 竹内栖鳳 京都画壇の画家たち」

9/29-11/25

山種美術館で開催中の「没後70年 竹内栖鳳 京都画壇の画家たち」のプレスプレビューに参加してきました。

「東の大観、西の栖鳳。」とまで称され、近代日本画の一時代を築いた竹内栖鳳。重要文化財「班猫」こそよく知られているものの、画業の全てを網羅する機会は決して多くはありませんでした。

ずばり本展は関東では約10年ぶりとなる栖鳳メインの展覧会です。

またいわゆる京都画壇に着目しているのも重要なところ。栖鳳はもちろん、彼の学んだ円山四条派から弟子たちまでの作品、計70点(前後期の展示替えあり。)にて、その全体像を明らかにしていました。

展示室風景

さて展示は最大の有名作「班猫」から始まります。

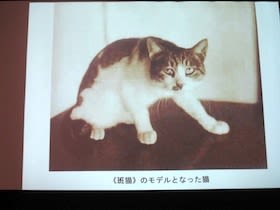

金泥、胡粉、また黄土を用い細かな線で表した猫の毛の巧みな質感、誰もが賞賛しうる傑作ですが、この猫に実在のモデルがいたということをご存知でしょうか。

竹内栖鳳「班猫」1924(大正13)年 絹本・彩色 山種美術館

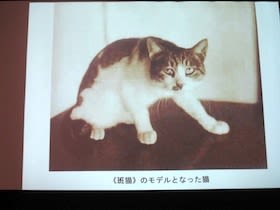

それがこのパネルに写された猫です。

「班猫」のモデルとなった猫

栖鳳が沼津の八百屋から譲り受けて描いたものの、完成後に何処かへ消えてしまったというエピソードも残っています。

ちなみに栖鳳は日本画家としてかなり早い段階で写真を利用していたとか。彼の高い写実表現、写真との関係もまたポイントとなりそうです。

続いては栖鳳以前、円山四条派を始めとする江戸絵画が並びます。

円山応挙「虎図」 18世紀(江戸中期) 紙本・墨画 東京国立博物館 *前期展示(9/29~10/28)

蕪村、応挙に蘆雪に森狙仙と続きますが、興味深いのは栖鳳画とのモチーフ、また表現上の共通点です。

例えば円山四条派で好まれた雀は栖鳳も得意の画題。また蘆雪画における動と静、言わば大胆さと精緻さを合わせ備えた描写は栖鳳にも受け継がれています。

後で触れるように栖鳳の画風は驚くほど広いため、必ずしも円山四条派の後継者だとは言い切れませんが、イメージの源泉は確かに応挙周辺にあったようです。

さてここからはいよいよ栖鳳、前後期合わせて約40点の作品が登場します。そしてともかく強調したいのは、栖鳳は実に幅広い作風を展開していることと、素材、顔料や紙への強い関心です。

まずはこの「象図」、蘆雪の「白象黒牛図」を思わせる金屏風の大作です。

竹内栖鳳「象図」 1904(明治37)年頃 紙本金地・墨画 個人蔵 *前期展示(9/29~10/28)

ここではいわゆる付立、輪郭線や下書きを用いずに筆の腹を活かして一気に描く手法が用いられていますが、その線は細部だけを切り出せばそれこそ抽象の世界、細微を伺った「班猫」の画家と同一とは思えないくらいに大胆な筆致で描かれています。

またその一方で猿はかなり細かく表され、それを巨大な象と対比させることで、実に深遠な空間を生み出すことに成功しています。

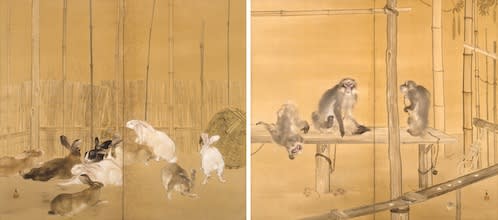

また動物といえばもう一つ「飼われたる猿と兎」も興味深いのではないでしょうか。

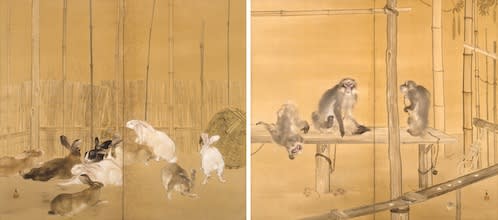

竹内栖鳳「飼われたる猿と兎」 1908(明治41)年 絹本・彩色 東京国立近代美術館

実は栖鳳は猿も兎も飼っていたそうで、それ故の観察眼もあるのかもしれませんが、一般的に日本画では丸まって描かれることの多い兎を、あえて実際の動きに近い伸びた形で描くほど、写実表現を追求しています。

また絹本の裏箔へ上部は金、下部は胡粉を入れ込み、明暗のニュアンスを変化させたという素材へのこだわりも。

そして栖鳳は紙にも強い関心があり、富山から手漉きの紙を取り寄せていました。

竹内栖鳳「梅園」 昭和5年頃 紙本・彩色 山種美術館

独特の光沢感を帯びた「梅園」も銀潜紙と呼ばれる特別な紙を用いていますが、絵具や紙にも着目していくと、栖鳳画をより深く楽しめるかもしれません。

さて表現の多様性に戻りましょう。

栖鳳は1900年、明治33年のパリ万博に際してヨーロッパへ遊学、そこで西洋画を学んでいますが、中国にも関心があり、大正9、10年には中国へ旅行もしています。

その結実が「城外風薫」、訪ねた蘇州を思い起こして描いた作品ですが、この豊かな叙情性はターナーやコローにも通じはしないでしょうか。

竹内栖鳳「潮来小暑」 1930(昭和5)年 絹本・彩色 山種美術館

ちなみにここでは塔に注目。実は栖鳳、狩野派における塔のモチーフに興味を覚え、その源は中国にあるとして旅立ったのだそうです。

また叙情性と言えば忘れられないのが撥墨の表現を駆使した「晩鴉」です。

竹内栖鳳「晩鴉」 1933(昭和8)年 紙本・墨画 山種美術館

栖鳳は俳句にも造詣が深く、蕪村を敬愛していたそうですが、時に詩情すらたたえた作風は、まさに俳諧の精神の表れなのかもしれません。

それにしても栖鳳、まだまだ多様性を見せます。

中央:竹内栖鳳「熊」 1910(明治43)年 絹本・彩色 京都市美術館 *前期展示(9/29~10/28)

あの「班猫」の筆致とは似ても似つかぬほどに激しい「熊」、また古径を思わせる淡彩の静物の小品など、いずれもが全く異なった作風ながらも確かに栖鳳なのです。

それに東本願寺の天井画のために描いた「散華」もまた別のスタイルをとった一枚。

竹内栖鳳「散華」(部分) 1910(明治43)年 絹本・彩色 京都市美術館 *前期展示(9/29~10/28)

天女は実際のヌードの女性をモデルしたそうですが、その衣の下には身体の輪郭を示す線が残っています。

こうした表現は仏画では極めて異例だそうですが、そこは村上華岳の「裸婦図」との共通点も。栖鳳は何も「班猫」だけの画家ではありません。初めて見知ったその奥深き絵画世界、思わず身震いするほどでした。

竹内栖鳳「蹴合」1926(大正15)年 絹本・彩色 *後期展示(10/30~11/25)

会期中展示替えがあります。是非とも前後期追っかけたいところです。

前期:9/29~10/28 後期:10/30~11/25 出品リスト

なお山種美術館の山崎館長の連載コーナー、家庭画報の10月号「感じる!日本画」の第9回「和紙」は必見!

「家庭画報 2012年 10月号/世界文化社」

「家庭画報 2012年 10月号/世界文化社」

「晩鴉」と「蛙と蜻蛉」を引用し、栖鳳の用いた和紙についての解説があります。是非ともご覧ください。

11月25日までの開催です。ずばりおすすめします。

「没後70年 竹内栖鳳 京都画壇の画家たち」 山種美術館(@yamatanemuseum)

会期:9月29日(土)~11月25日(日) 前期:9/29-10/28 後期:10/30-11/25

休館:月曜日(但し10/8は開館、翌火曜日は休館。)

時間:10:00~17:00(入館は16時半まで)

住所:渋谷区広尾3-12-36

交通:JR恵比寿駅西口・東京メトロ日比谷線恵比寿駅2番出口より徒歩約10分。恵比寿駅前より都バス学06番「日赤医療センター前」行きに乗車、「広尾高校前」下車。

注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

「没後70年 竹内栖鳳 京都画壇の画家たち」

9/29-11/25

山種美術館で開催中の「没後70年 竹内栖鳳 京都画壇の画家たち」のプレスプレビューに参加してきました。

「東の大観、西の栖鳳。」とまで称され、近代日本画の一時代を築いた竹内栖鳳。重要文化財「班猫」こそよく知られているものの、画業の全てを網羅する機会は決して多くはありませんでした。

ずばり本展は関東では約10年ぶりとなる栖鳳メインの展覧会です。

またいわゆる京都画壇に着目しているのも重要なところ。栖鳳はもちろん、彼の学んだ円山四条派から弟子たちまでの作品、計70点(前後期の展示替えあり。)にて、その全体像を明らかにしていました。

展示室風景

さて展示は最大の有名作「班猫」から始まります。

金泥、胡粉、また黄土を用い細かな線で表した猫の毛の巧みな質感、誰もが賞賛しうる傑作ですが、この猫に実在のモデルがいたということをご存知でしょうか。

竹内栖鳳「班猫」1924(大正13)年 絹本・彩色 山種美術館

それがこのパネルに写された猫です。

「班猫」のモデルとなった猫

栖鳳が沼津の八百屋から譲り受けて描いたものの、完成後に何処かへ消えてしまったというエピソードも残っています。

ちなみに栖鳳は日本画家としてかなり早い段階で写真を利用していたとか。彼の高い写実表現、写真との関係もまたポイントとなりそうです。

続いては栖鳳以前、円山四条派を始めとする江戸絵画が並びます。

円山応挙「虎図」 18世紀(江戸中期) 紙本・墨画 東京国立博物館 *前期展示(9/29~10/28)

蕪村、応挙に蘆雪に森狙仙と続きますが、興味深いのは栖鳳画とのモチーフ、また表現上の共通点です。

例えば円山四条派で好まれた雀は栖鳳も得意の画題。また蘆雪画における動と静、言わば大胆さと精緻さを合わせ備えた描写は栖鳳にも受け継がれています。

後で触れるように栖鳳の画風は驚くほど広いため、必ずしも円山四条派の後継者だとは言い切れませんが、イメージの源泉は確かに応挙周辺にあったようです。

さてここからはいよいよ栖鳳、前後期合わせて約40点の作品が登場します。そしてともかく強調したいのは、栖鳳は実に幅広い作風を展開していることと、素材、顔料や紙への強い関心です。

まずはこの「象図」、蘆雪の「白象黒牛図」を思わせる金屏風の大作です。

竹内栖鳳「象図」 1904(明治37)年頃 紙本金地・墨画 個人蔵 *前期展示(9/29~10/28)

ここではいわゆる付立、輪郭線や下書きを用いずに筆の腹を活かして一気に描く手法が用いられていますが、その線は細部だけを切り出せばそれこそ抽象の世界、細微を伺った「班猫」の画家と同一とは思えないくらいに大胆な筆致で描かれています。

またその一方で猿はかなり細かく表され、それを巨大な象と対比させることで、実に深遠な空間を生み出すことに成功しています。

また動物といえばもう一つ「飼われたる猿と兎」も興味深いのではないでしょうか。

竹内栖鳳「飼われたる猿と兎」 1908(明治41)年 絹本・彩色 東京国立近代美術館

実は栖鳳は猿も兎も飼っていたそうで、それ故の観察眼もあるのかもしれませんが、一般的に日本画では丸まって描かれることの多い兎を、あえて実際の動きに近い伸びた形で描くほど、写実表現を追求しています。

また絹本の裏箔へ上部は金、下部は胡粉を入れ込み、明暗のニュアンスを変化させたという素材へのこだわりも。

そして栖鳳は紙にも強い関心があり、富山から手漉きの紙を取り寄せていました。

竹内栖鳳「梅園」 昭和5年頃 紙本・彩色 山種美術館

独特の光沢感を帯びた「梅園」も銀潜紙と呼ばれる特別な紙を用いていますが、絵具や紙にも着目していくと、栖鳳画をより深く楽しめるかもしれません。

さて表現の多様性に戻りましょう。

栖鳳は1900年、明治33年のパリ万博に際してヨーロッパへ遊学、そこで西洋画を学んでいますが、中国にも関心があり、大正9、10年には中国へ旅行もしています。

その結実が「城外風薫」、訪ねた蘇州を思い起こして描いた作品ですが、この豊かな叙情性はターナーやコローにも通じはしないでしょうか。

竹内栖鳳「潮来小暑」 1930(昭和5)年 絹本・彩色 山種美術館

ちなみにここでは塔に注目。実は栖鳳、狩野派における塔のモチーフに興味を覚え、その源は中国にあるとして旅立ったのだそうです。

また叙情性と言えば忘れられないのが撥墨の表現を駆使した「晩鴉」です。

竹内栖鳳「晩鴉」 1933(昭和8)年 紙本・墨画 山種美術館

栖鳳は俳句にも造詣が深く、蕪村を敬愛していたそうですが、時に詩情すらたたえた作風は、まさに俳諧の精神の表れなのかもしれません。

それにしても栖鳳、まだまだ多様性を見せます。

中央:竹内栖鳳「熊」 1910(明治43)年 絹本・彩色 京都市美術館 *前期展示(9/29~10/28)

あの「班猫」の筆致とは似ても似つかぬほどに激しい「熊」、また古径を思わせる淡彩の静物の小品など、いずれもが全く異なった作風ながらも確かに栖鳳なのです。

それに東本願寺の天井画のために描いた「散華」もまた別のスタイルをとった一枚。

竹内栖鳳「散華」(部分) 1910(明治43)年 絹本・彩色 京都市美術館 *前期展示(9/29~10/28)

天女は実際のヌードの女性をモデルしたそうですが、その衣の下には身体の輪郭を示す線が残っています。

こうした表現は仏画では極めて異例だそうですが、そこは村上華岳の「裸婦図」との共通点も。栖鳳は何も「班猫」だけの画家ではありません。初めて見知ったその奥深き絵画世界、思わず身震いするほどでした。

竹内栖鳳「蹴合」1926(大正15)年 絹本・彩色 *後期展示(10/30~11/25)

会期中展示替えがあります。是非とも前後期追っかけたいところです。

前期:9/29~10/28 後期:10/30~11/25 出品リスト

なお山種美術館の山崎館長の連載コーナー、家庭画報の10月号「感じる!日本画」の第9回「和紙」は必見!

「家庭画報 2012年 10月号/世界文化社」

「家庭画報 2012年 10月号/世界文化社」「晩鴉」と「蛙と蜻蛉」を引用し、栖鳳の用いた和紙についての解説があります。是非ともご覧ください。

11月25日までの開催です。ずばりおすすめします。

「没後70年 竹内栖鳳 京都画壇の画家たち」 山種美術館(@yamatanemuseum)

会期:9月29日(土)~11月25日(日) 前期:9/29-10/28 後期:10/30-11/25

休館:月曜日(但し10/8は開館、翌火曜日は休館。)

時間:10:00~17:00(入館は16時半まで)

住所:渋谷区広尾3-12-36

交通:JR恵比寿駅西口・東京メトロ日比谷線恵比寿駅2番出口より徒歩約10分。恵比寿駅前より都バス学06番「日赤医療センター前」行きに乗車、「広尾高校前」下車。

注)写真は報道内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )