都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

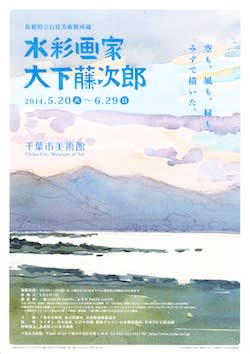

「水彩画家・大下藤次郎」 千葉市美術館

千葉市美術館

「島根県立石見美術館所蔵 水彩画家・大下藤次郎」

5/20-6/29

千葉市美術館で開催中の「島根県立石見美術館所蔵 水彩画家・大下藤次郎」を見て来ました。

明治時代の水彩画家、大下藤次郎(1870~1911)。生まれは東京、旅人宿の家業を手伝いながら画家を志す。その後、日本各地の風景を描きながら、水彩の教育普及活動にも取り組み、「水彩画のパイオニア」(美術館サイトより)としての地位を確立した。

しかしながら今、この画家の名はどれほど知られているのでしょうか。

首都圏では久々となる回顧展です。出品は資料を含めて約140点。1点を除き、いずれも画家のコレクションで知られる島根の石見美術館の所蔵品です。

さて藤次郎、最初期は外国人向けの横浜写真を参照しながら水彩を始めます。そして20代にして原田直次郎に師事。戸外への写生に繰り出しては絵を描きました。

「門と人物・小石川」 1893(明治26)年

「門と人物・小石川」(1893)はどうでしょうか。本郷で生まれた藤次郎にしてはまさに地元である小石川の風景。正面から門を捉え、その下に二人の人物を描く。親子でしょうか。さもスナップショットを切り取ったかのような作品です。

「越ヶ谷の春色」 1897(明治30)年

「越ヶ谷の春色」(1897)も早い段階の作品です。小川には小舟が浮かび、草の生い茂る土手の向こうには藁葺きの家々が連なる。人の姿も垣間見えます。それにしても「春色」とは趣きある言葉です。薄い黄緑色の土手に水色の空。淡くまた透明感のある色遣いも目を引きます。

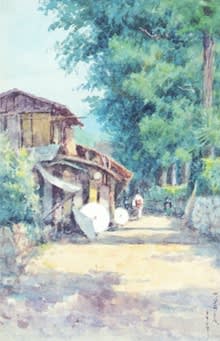

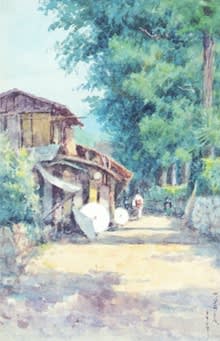

「青梅」 1904(明治37)年

少し時代が下りますが「青梅」(1904)を見てみましょう。街道筋でしょうか。家屋の前には白い傘が干してある。立派な林です。家の何倍もの高さのある木が道に沿って生えている。そこを一人の和装の女性が奥へと歩いて進んでいます。

それにしても藤次郎の水彩画、制作年代にもよるのか、作品によっては画風がかなり異なっています。基本的に時代を追う毎に明るくなるとされていますが、そう一括りには捉えきれない。時には絵具を何度も塗り重ねて強い質感を生み出した作品も見られます。表現は意外と多様です。

千葉との関わりも若い頃です。上総の地を旅行しては千葉の海や野山を描いた。あまり数は多くありませんが、「館山」や「興津」など、千葉での風景画も展示されています。

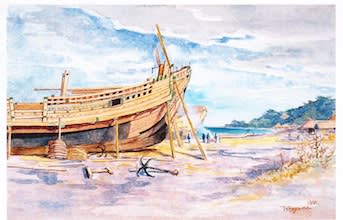

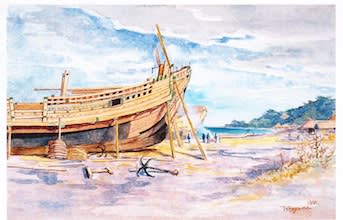

「館山」 1896(明治29)年

興味深いのは「菱花湾日記」です。1898年に上総を訪ねた際の旅行記。ここでは現地の様子を人々の生活に焦点を当てて描いています。中には家の軒先で楽しそうに餅つきする人たちの姿も。これらはいずれも展示資料ということで、パネルでの紹介ですが、なかなか魅せるものがありました。

またこの同じ年に海軍の遠洋航海の実習に参加し、軍艦「金剛」に乗船。約半年間オーストラリア方面への海の旅に出かけてます。シドニーやブリスベンの景色です。また先の旅行記同様、軍艦での人々、ようは水兵の実習の姿を描いたスケッチも残しました。

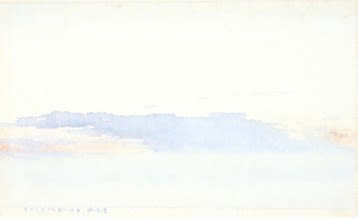

「赤道直下にて」 1898(明治31)年

「赤道直下にて」(1898)も軍艦の上で描いた一枚です。横一線の水平線の広がる海景画。島の姿一つとして見えない大海原です。夕景でしょうか。空はうっすらと朱色を帯びている。陽の沈む微妙な光の移ろいをモザイク状に表現しているのも面白いところです。

水辺の景色を得意としていたのでしょうか。チラシ表紙を飾るのもずばり「水辺風景」(制作年不詳)。薄く延ばした絵具の瑞々しい質感。余白も利用している。藤次郎の画ではどちらかというと抽象度の高い作品と言えるかもしれません。

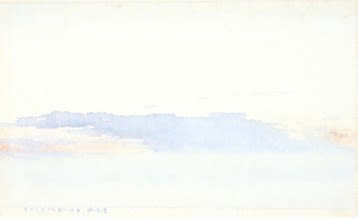

「雲の観察(明治33年12月5日夕 西南方)」 1900(明治33)年

また空も見つめていた藤次郎、その名も「雲の観察」(1899-1900)と題し、雲をひたすらにスケッチした作品もあります。常に風に吹かれては形を変える雲の姿。湿り気を帯びた雲の様態。ターナーの絵画を連想しました。

水彩の教育普及活動についても触れなくてはなりません。まずは雑誌での展開。水彩画の指南書として記したのが「水彩画の栞」(1901)です。また教習所も立ち上げて生徒を指導。水彩の愛好者を増やす活動にも取り組みます。また同じく水彩画の雑誌「みずゑ」も手がけましたが、この出版元である春鳥会(藤次郎が興しました。)は、現在「美術手帳」などを刊行する美術出版社の前身だそうです。知りませんでした。

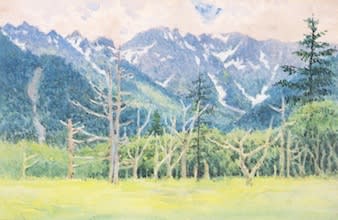

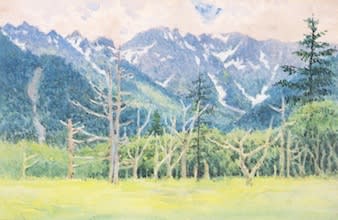

「穂高山の残雪」 1907(明治40)年頃

山の景色も描いています。白眉は「穂高山の残雪」(1907)ではないでしょうか。立ち枯れの林の向こうには穂高の山々が連なる。藤次郎自身も登山を趣味にしていたそうです。それにしても繊細な筆致です。空を覆う白い雲も美しい。思わず絵の前で深呼吸したくなります。

藤次郎は僅か41歳の若さで亡くなります。突然の病とのことでしたが、亡くなる前月にも水彩の講習会を開くなどして活動していただけに、早過ぎる死は何とも惜しまれてなりません。

さて本展に続く二つの特集展示も水彩です。その名も「近代日本の水彩画」。明治から昭和初期までの水彩画を辿る。作品はいずれも千葉市ではなく、千葉県立美術館の所蔵品です。浅井忠や藤次郎の弟子の作品なども展示されています。

またともに千葉出身の水彩画家、石井光楓(1892-1975)と無縁寺心澄(1905-45)の画業も紹介。後者の無縁寺心澄は千葉に住み千葉の景色を描き続けた画家。荒々しいまでの筆致が強い印象を与える。藤次郎の水彩画世界とは似ても似つかぬ作品群です。単に水彩と言ってもこうも多様であるのかと改めて感じました。

大下藤次郎、ともすると強烈な個性はないかもしれません。しかしながら画家の見た明治日本の野山を美しき水彩で辿る。視点は実直です。豊かな質感を見せる作品も少なくありません。素直に楽しめました。

「大下藤次郎の水彩画ー島根県立石見美術館所蔵 大下藤次郎作品集/美術出版社」

「大下藤次郎の水彩画ー島根県立石見美術館所蔵 大下藤次郎作品集/美術出版社」

展示替えはありません。6月29日まで開催されています。

「島根県立石見美術館所蔵 水彩画家・大下藤次郎」 千葉市美術館

会期:5月20日(火)~6月29日(日)

休館:6/2。

時間:10:00~18:00。金・土曜日は20時まで開館。

料金:一般1000(800)円、大学生700(560)円、高校生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

住所:千葉市中央区中央3-10-8

交通:千葉都市モノレールよしかわ公園駅下車徒歩5分。京成千葉中央駅東口より徒歩約10分。JR千葉駅東口より徒歩約15分。JR千葉駅東口より京成バス(バスのりば7)より大学病院行または南矢作行にて「中央3丁目」下車徒歩2分。

*作品図版はいずれも大下藤次郎。島根県立石見美術館所蔵。

「島根県立石見美術館所蔵 水彩画家・大下藤次郎」

5/20-6/29

千葉市美術館で開催中の「島根県立石見美術館所蔵 水彩画家・大下藤次郎」を見て来ました。

明治時代の水彩画家、大下藤次郎(1870~1911)。生まれは東京、旅人宿の家業を手伝いながら画家を志す。その後、日本各地の風景を描きながら、水彩の教育普及活動にも取り組み、「水彩画のパイオニア」(美術館サイトより)としての地位を確立した。

しかしながら今、この画家の名はどれほど知られているのでしょうか。

首都圏では久々となる回顧展です。出品は資料を含めて約140点。1点を除き、いずれも画家のコレクションで知られる島根の石見美術館の所蔵品です。

さて藤次郎、最初期は外国人向けの横浜写真を参照しながら水彩を始めます。そして20代にして原田直次郎に師事。戸外への写生に繰り出しては絵を描きました。

「門と人物・小石川」 1893(明治26)年

「門と人物・小石川」(1893)はどうでしょうか。本郷で生まれた藤次郎にしてはまさに地元である小石川の風景。正面から門を捉え、その下に二人の人物を描く。親子でしょうか。さもスナップショットを切り取ったかのような作品です。

「越ヶ谷の春色」 1897(明治30)年

「越ヶ谷の春色」(1897)も早い段階の作品です。小川には小舟が浮かび、草の生い茂る土手の向こうには藁葺きの家々が連なる。人の姿も垣間見えます。それにしても「春色」とは趣きある言葉です。薄い黄緑色の土手に水色の空。淡くまた透明感のある色遣いも目を引きます。

「青梅」 1904(明治37)年

少し時代が下りますが「青梅」(1904)を見てみましょう。街道筋でしょうか。家屋の前には白い傘が干してある。立派な林です。家の何倍もの高さのある木が道に沿って生えている。そこを一人の和装の女性が奥へと歩いて進んでいます。

それにしても藤次郎の水彩画、制作年代にもよるのか、作品によっては画風がかなり異なっています。基本的に時代を追う毎に明るくなるとされていますが、そう一括りには捉えきれない。時には絵具を何度も塗り重ねて強い質感を生み出した作品も見られます。表現は意外と多様です。

千葉との関わりも若い頃です。上総の地を旅行しては千葉の海や野山を描いた。あまり数は多くありませんが、「館山」や「興津」など、千葉での風景画も展示されています。

「館山」 1896(明治29)年

興味深いのは「菱花湾日記」です。1898年に上総を訪ねた際の旅行記。ここでは現地の様子を人々の生活に焦点を当てて描いています。中には家の軒先で楽しそうに餅つきする人たちの姿も。これらはいずれも展示資料ということで、パネルでの紹介ですが、なかなか魅せるものがありました。

またこの同じ年に海軍の遠洋航海の実習に参加し、軍艦「金剛」に乗船。約半年間オーストラリア方面への海の旅に出かけてます。シドニーやブリスベンの景色です。また先の旅行記同様、軍艦での人々、ようは水兵の実習の姿を描いたスケッチも残しました。

「赤道直下にて」 1898(明治31)年

「赤道直下にて」(1898)も軍艦の上で描いた一枚です。横一線の水平線の広がる海景画。島の姿一つとして見えない大海原です。夕景でしょうか。空はうっすらと朱色を帯びている。陽の沈む微妙な光の移ろいをモザイク状に表現しているのも面白いところです。

水辺の景色を得意としていたのでしょうか。チラシ表紙を飾るのもずばり「水辺風景」(制作年不詳)。薄く延ばした絵具の瑞々しい質感。余白も利用している。藤次郎の画ではどちらかというと抽象度の高い作品と言えるかもしれません。

「雲の観察(明治33年12月5日夕 西南方)」 1900(明治33)年

また空も見つめていた藤次郎、その名も「雲の観察」(1899-1900)と題し、雲をひたすらにスケッチした作品もあります。常に風に吹かれては形を変える雲の姿。湿り気を帯びた雲の様態。ターナーの絵画を連想しました。

水彩の教育普及活動についても触れなくてはなりません。まずは雑誌での展開。水彩画の指南書として記したのが「水彩画の栞」(1901)です。また教習所も立ち上げて生徒を指導。水彩の愛好者を増やす活動にも取り組みます。また同じく水彩画の雑誌「みずゑ」も手がけましたが、この出版元である春鳥会(藤次郎が興しました。)は、現在「美術手帳」などを刊行する美術出版社の前身だそうです。知りませんでした。

「穂高山の残雪」 1907(明治40)年頃

山の景色も描いています。白眉は「穂高山の残雪」(1907)ではないでしょうか。立ち枯れの林の向こうには穂高の山々が連なる。藤次郎自身も登山を趣味にしていたそうです。それにしても繊細な筆致です。空を覆う白い雲も美しい。思わず絵の前で深呼吸したくなります。

藤次郎は僅か41歳の若さで亡くなります。突然の病とのことでしたが、亡くなる前月にも水彩の講習会を開くなどして活動していただけに、早過ぎる死は何とも惜しまれてなりません。

さて本展に続く二つの特集展示も水彩です。その名も「近代日本の水彩画」。明治から昭和初期までの水彩画を辿る。作品はいずれも千葉市ではなく、千葉県立美術館の所蔵品です。浅井忠や藤次郎の弟子の作品なども展示されています。

またともに千葉出身の水彩画家、石井光楓(1892-1975)と無縁寺心澄(1905-45)の画業も紹介。後者の無縁寺心澄は千葉に住み千葉の景色を描き続けた画家。荒々しいまでの筆致が強い印象を与える。藤次郎の水彩画世界とは似ても似つかぬ作品群です。単に水彩と言ってもこうも多様であるのかと改めて感じました。

大下藤次郎、ともすると強烈な個性はないかもしれません。しかしながら画家の見た明治日本の野山を美しき水彩で辿る。視点は実直です。豊かな質感を見せる作品も少なくありません。素直に楽しめました。

「大下藤次郎の水彩画ー島根県立石見美術館所蔵 大下藤次郎作品集/美術出版社」

「大下藤次郎の水彩画ー島根県立石見美術館所蔵 大下藤次郎作品集/美術出版社」展示替えはありません。6月29日まで開催されています。

「島根県立石見美術館所蔵 水彩画家・大下藤次郎」 千葉市美術館

会期:5月20日(火)~6月29日(日)

休館:6/2。

時間:10:00~18:00。金・土曜日は20時まで開館。

料金:一般1000(800)円、大学生700(560)円、高校生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

住所:千葉市中央区中央3-10-8

交通:千葉都市モノレールよしかわ公園駅下車徒歩5分。京成千葉中央駅東口より徒歩約10分。JR千葉駅東口より徒歩約15分。JR千葉駅東口より京成バス(バスのりば7)より大学病院行または南矢作行にて「中央3丁目」下車徒歩2分。

*作品図版はいずれも大下藤次郎。島根県立石見美術館所蔵。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )