都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「Plastic?/Plastic! 高度経済成長とプラスチック」 松戸市立博物館

松戸市立博物館

「Plastic?/Plastic! 高度経済成長とプラスチック」

10/11-11/30

松戸市立博物館で開催中の「Plastic?/Plastic! 高度経済成長とプラスチック」を見てきました。

身の回りに溢れかえり、生活にも欠かせないプラスチック製品。しかしその普及の歴史は意外と短く、国内で広まったのは高度経済成長期の頃です。現在では一般家庭でも数万点はあると言われています。

「Plastic?/Plastic!」展会場入口

そうした生活とプラスチック製品の関わりを見る展覧会です。会場には580点ものプラスチック製品がずらり。プラスチック製品が暮らしの中へどう浸透したのかを追う内容となっています。

「食パンケース」

さて冒頭、ペットボトルやポリバケツなど、無数に積まれたプラスチック製品を横目に進むと現れるのが、竹で編まれた野菜籠や背負い籠。かつて生活の場で用いられていた伝統的な日用品の数々です。

編目も美しい竹の籠、思わずその意匠に惹かれてしまいますが、振り返ればこの展覧会はプラスチック展。何故に竹籠があるのかと思ってしまいました。

答えはその先にありました。というのも横を見れば真竹とプラスチック製の果物籠が隣り合わせに置いてあります。よって比較可能、形はよく似ています。もちろんプラスチック製のカゴが竹製のそれを模したわけです。

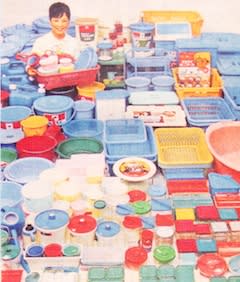

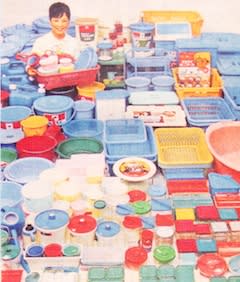

「プラスチックがいっぱい」1966年

つまり木や竹による昔の日用品がどのようにプラスチックへ置き換わったのかが分かるのです。例えば木製の湯おけがあったと思えば、隣に銭湯でお馴染みの「ケロリン」がある。さらに昔のトタン製と今のポリ製の米びつや湯たんぽも一緒に並んでいました。

女性のストッキングが元々絹製だとは知りませんでした。靴下としてシルクの製品が生まれたのは1929年のこと。その後、国内では1952年にナイロンの製品が発売されます。そこでストッキングと呼ばれるようになりました。

興味深いのがポリバケツです。発売は1957年、積水化学工業の商品名でもあったそうですが、当初はかなり高価なものとして扱われていたとか。何と帝国ホテルの客室でワインクーラーとして使われていたこともあったそうです。

「調味料容器セット」

当時のポリバケツ5点セットの販売価格は2750円。それを現在の価値に直すと35000円です。また10リットルのポリバケツも今の価格で8000円と高い。さらにポリスチレンの調味料容器セットが贈答用として販売されていました。「カラーなバケツでモダンな暮らし」とは積水のキャッチコピー。まさにプラスチックは「夢の素材」でもあったわけです。

おもちゃもあります。例えばキューピー人形、1927年の発売時はセルロース製です。外貨を稼ぐべくアメリカへの輸出用として生産されますが、如何せんセルロースは燃えやすいもの。1932年の白木屋の大火事ではセルロース製品が延焼の原因ともされ、不買運動も起こってしまいます。結果的にアメリカでは輸入禁止、戦後は塩化ビニールへと取って代わりました。ウルトラマンやゴジラなどのソフトビニールのフィギュアが誕生します。(但しセルロース製の玩具の生産は続けられます。)

「おもちゃの写真」(江崎グリコ)

極めつけはグリコのおまけです。1957年に菓子の中にプラスチック製のおもちゃが入れられるようになります。そして会場ではパッケージとともに230点にも及ぶグリコのおまけを紹介。これは壮観です。懐かしい方も多いのではないでしょうか。

さて人々の生活を支えてきたプラスチック製品、必ずしも良い点ばかりが挙げられるというわけでもありません。

ゴミの問題です。例えば新潟の柏崎、海辺に漂着するプラスチックゴミを扱っている。日本海に面する同市、中国語やハングルの記された漂着プラスチックゴミも少なくない。ゴミ問題の解決の難しさを感じさせます。

一方でプラスチックがゴミ問題を「解決」した事例も紹介されます。1960年代の東京です。それ以前はゴミを大八車で収集していましたが、ゴミの散乱や分別が問題となり、ふた付きのプラスチック容器の収集に改められる。東京オリンピックが契機です。その時に広くプラスチック容器が使われるようになりました。

そのほかには1960年代の漫画サザエさんでプラスチック製品が扱われる場面を紹介するコーナーも面白い。さらにはイームズに学んで剣持勇がデザインしたプラスチックの椅子の展示などもありました。

「常盤平団地再現展示」(総合展示室)

さて松戸市の郷土史を紹介する同博物館、常設では縄文時代以来の松戸の歴史を模型や資料などで辿っていますが、何と言っても見逃せないのがラスト、「常盤平団地再現展示」に他なりません。

「常盤平団地再現展示」(室内)

3階建ての常盤平団地の一部を実寸大で再現したセット。時代は1962年、当時のテレビや家具などが置かれています。考えてみれば常盤平団地の発展はプラスチック展で追ってきた時代と重なります。ここでも高度経済成長期の人々の暮らしを見ることが出来るわけです。

「常盤平団地再現展示」(室内)

こちらは中へ入ることも可能。撮影も出来ます。室内のプラスチック製品を探してみるのも楽しいのかもしれません。

「常盤平団地再現展示」(外から)

博物館へのアクセスです。JR線新八柱駅、もしくは新京成線八柱駅より徒歩15分との案内がありますが、途中に立体交差があるなど、歩くと意外と時間がかかります。八柱駅前ロータリーからの新京成バス(時刻表)をおすすめします。

プラスチック展自体は一室での展開、かなり手狭なスペースではあります。しかしながらプラスチックという素材がいかに生活の場に根付いたのかを知る展覧会、思いがけないほど面白く見ることが出来ました。

「松戸市立博物館」正面

11月30日まで開催されています。

「Plastic?/Plastic! 高度経済成長とプラスチック」 松戸市立博物館

会期:10月11日(土)~11月30日(日)

休館:月曜日。但し10月13日、11月3日、11月24日は開館。翌10月14日、11月4日、11月25日は休館。

料金:一般300(240)円、大学・高校生150(100)円、中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

時間:9:30~17:00。入館は閉館の30分前まで。

住所:千葉県松戸市千駄堀671

交通:新京成線八柱駅、JR武蔵野線新八柱駅より徒歩15分。八柱、新八柱駅より松戸新京成バス「小金原循環・北小金駅」行き、「公園中央口」バス停下車すぐ。

「Plastic?/Plastic! 高度経済成長とプラスチック」

10/11-11/30

松戸市立博物館で開催中の「Plastic?/Plastic! 高度経済成長とプラスチック」を見てきました。

身の回りに溢れかえり、生活にも欠かせないプラスチック製品。しかしその普及の歴史は意外と短く、国内で広まったのは高度経済成長期の頃です。現在では一般家庭でも数万点はあると言われています。

「Plastic?/Plastic!」展会場入口

そうした生活とプラスチック製品の関わりを見る展覧会です。会場には580点ものプラスチック製品がずらり。プラスチック製品が暮らしの中へどう浸透したのかを追う内容となっています。

「食パンケース」

さて冒頭、ペットボトルやポリバケツなど、無数に積まれたプラスチック製品を横目に進むと現れるのが、竹で編まれた野菜籠や背負い籠。かつて生活の場で用いられていた伝統的な日用品の数々です。

編目も美しい竹の籠、思わずその意匠に惹かれてしまいますが、振り返ればこの展覧会はプラスチック展。何故に竹籠があるのかと思ってしまいました。

答えはその先にありました。というのも横を見れば真竹とプラスチック製の果物籠が隣り合わせに置いてあります。よって比較可能、形はよく似ています。もちろんプラスチック製のカゴが竹製のそれを模したわけです。

「プラスチックがいっぱい」1966年

つまり木や竹による昔の日用品がどのようにプラスチックへ置き換わったのかが分かるのです。例えば木製の湯おけがあったと思えば、隣に銭湯でお馴染みの「ケロリン」がある。さらに昔のトタン製と今のポリ製の米びつや湯たんぽも一緒に並んでいました。

女性のストッキングが元々絹製だとは知りませんでした。靴下としてシルクの製品が生まれたのは1929年のこと。その後、国内では1952年にナイロンの製品が発売されます。そこでストッキングと呼ばれるようになりました。

興味深いのがポリバケツです。発売は1957年、積水化学工業の商品名でもあったそうですが、当初はかなり高価なものとして扱われていたとか。何と帝国ホテルの客室でワインクーラーとして使われていたこともあったそうです。

「調味料容器セット」

当時のポリバケツ5点セットの販売価格は2750円。それを現在の価値に直すと35000円です。また10リットルのポリバケツも今の価格で8000円と高い。さらにポリスチレンの調味料容器セットが贈答用として販売されていました。「カラーなバケツでモダンな暮らし」とは積水のキャッチコピー。まさにプラスチックは「夢の素材」でもあったわけです。

おもちゃもあります。例えばキューピー人形、1927年の発売時はセルロース製です。外貨を稼ぐべくアメリカへの輸出用として生産されますが、如何せんセルロースは燃えやすいもの。1932年の白木屋の大火事ではセルロース製品が延焼の原因ともされ、不買運動も起こってしまいます。結果的にアメリカでは輸入禁止、戦後は塩化ビニールへと取って代わりました。ウルトラマンやゴジラなどのソフトビニールのフィギュアが誕生します。(但しセルロース製の玩具の生産は続けられます。)

「おもちゃの写真」(江崎グリコ)

極めつけはグリコのおまけです。1957年に菓子の中にプラスチック製のおもちゃが入れられるようになります。そして会場ではパッケージとともに230点にも及ぶグリコのおまけを紹介。これは壮観です。懐かしい方も多いのではないでしょうか。

さて人々の生活を支えてきたプラスチック製品、必ずしも良い点ばかりが挙げられるというわけでもありません。

ゴミの問題です。例えば新潟の柏崎、海辺に漂着するプラスチックゴミを扱っている。日本海に面する同市、中国語やハングルの記された漂着プラスチックゴミも少なくない。ゴミ問題の解決の難しさを感じさせます。

一方でプラスチックがゴミ問題を「解決」した事例も紹介されます。1960年代の東京です。それ以前はゴミを大八車で収集していましたが、ゴミの散乱や分別が問題となり、ふた付きのプラスチック容器の収集に改められる。東京オリンピックが契機です。その時に広くプラスチック容器が使われるようになりました。

そのほかには1960年代の漫画サザエさんでプラスチック製品が扱われる場面を紹介するコーナーも面白い。さらにはイームズに学んで剣持勇がデザインしたプラスチックの椅子の展示などもありました。

「常盤平団地再現展示」(総合展示室)

さて松戸市の郷土史を紹介する同博物館、常設では縄文時代以来の松戸の歴史を模型や資料などで辿っていますが、何と言っても見逃せないのがラスト、「常盤平団地再現展示」に他なりません。

「常盤平団地再現展示」(室内)

3階建ての常盤平団地の一部を実寸大で再現したセット。時代は1962年、当時のテレビや家具などが置かれています。考えてみれば常盤平団地の発展はプラスチック展で追ってきた時代と重なります。ここでも高度経済成長期の人々の暮らしを見ることが出来るわけです。

「常盤平団地再現展示」(室内)

こちらは中へ入ることも可能。撮影も出来ます。室内のプラスチック製品を探してみるのも楽しいのかもしれません。

「常盤平団地再現展示」(外から)

博物館へのアクセスです。JR線新八柱駅、もしくは新京成線八柱駅より徒歩15分との案内がありますが、途中に立体交差があるなど、歩くと意外と時間がかかります。八柱駅前ロータリーからの新京成バス(時刻表)をおすすめします。

プラスチック展自体は一室での展開、かなり手狭なスペースではあります。しかしながらプラスチックという素材がいかに生活の場に根付いたのかを知る展覧会、思いがけないほど面白く見ることが出来ました。

「松戸市立博物館」正面

11月30日まで開催されています。

「Plastic?/Plastic! 高度経済成長とプラスチック」 松戸市立博物館

会期:10月11日(土)~11月30日(日)

休館:月曜日。但し10月13日、11月3日、11月24日は開館。翌10月14日、11月4日、11月25日は休館。

料金:一般300(240)円、大学・高校生150(100)円、中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

時間:9:30~17:00。入館は閉館の30分前まで。

住所:千葉県松戸市千駄堀671

交通:新京成線八柱駅、JR武蔵野線新八柱駅より徒歩15分。八柱、新八柱駅より松戸新京成バス「小金原循環・北小金駅」行き、「公園中央口」バス停下車すぐ。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )