都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

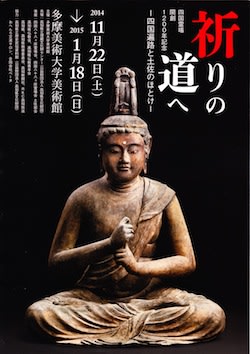

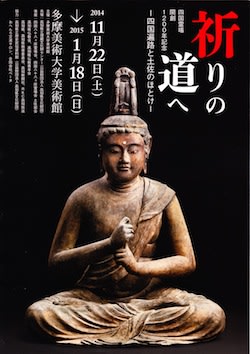

「祈りの道へー四国遍路と土佐のほとけ」 多摩美術大学美術館

多摩美術大学美術館

「四国霊場開創1200年記念 祈りの道へー四国遍路と土佐のほとけ」

2014/11/22-2015/1/18

多摩美術大学美術館で開催中の「四国霊場開創1200年記念 祈りの道へー四国遍路と土佐のほとけ」を見て来ました。

空海ゆかりの寺院こと「四国八十八箇所」。言うまでもなくお遍路で良く知られた巡礼地です。毎年多くの人々の信仰を集めています。

うち土佐、つまり高知県を中心としたお遍路の資料を紹介する展覧会です。またあわせて同地に関する仏像、仏画といった仏教美術ほか、土器や瓦などの考古遺物も展示。高知に培われた仏教文化を多角的に見定めています。

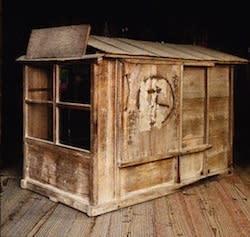

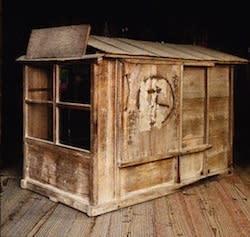

「箱車」 大正12年 徳島・平等寺

さてスペースは全部で4つ。うち1階入口左手がお遍路の展示です。民俗写真家、田辺寿男の撮影した土佐の写真が並びます。中央に大きなカゴのような乗り物がありました。「箱車」です。大正期に作られた介助用の車いす、脚の不自由な人が回復を祈念すべく巡礼に用いたとか。人力車のように引いて使ったそうです。

頭上を見上げると俵がぶら下がっていました。これは「納札俵」と呼ばれるもの。地域の人々が遍路行者を接待する際に受けた納札をおさめる入れ物です。小さいもので数十年、大きいものでは100年分の札をおさめることが出来ます。

ちなみに現在は紙の納札、かつては木製だったそうです。そして巡礼者が木の札を寺社に打ちつけていた。ゆえに札所と呼ばれるようになったそうです。

天明から昭和期に至る納札、また行者の着る白衣や道具もある。遍路の道標の拓本なども目を引きました。

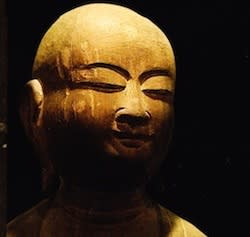

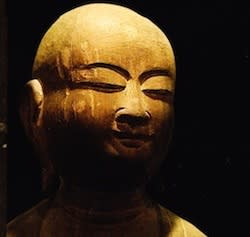

「六地蔵(笑い地蔵)」 鎌倉時代 定福寺

2階が仏教美術です。中でも一推しなのが定福寺の「木造地蔵菩薩立像」。全6体、つまり六地蔵です。しかも類例の少ない木造、そしてこれが皆にこにこ笑みをたたえているのです。

何でも地元では笑い地蔵として親しまれているとか。鎌倉期の作ですが、状態も良い。まるで「こんにちわ」と話しかけてくるかのように親し気でもあります。思わずこちらも笑ってしまいました。

笹野大日堂の「木造大日如来坐像」も興味深い仏像です。運慶周辺の作、かの真如苑の像とも一部構造に共通する面があるとも言われています。痩せていて腕も細い。引き締まっています。

「天部形立像」 平安時代 馬路村・金林寺

破損仏が目立ちました。例えば歓喜寺の「如来形坐像」です。左肩がざっくりと抉られていて痛々しい。甲冑を付けていたという豊来寺の「天部形立像」もあまり原型を留めていません。平安期の作ですが、虫食いの跡でしょうか。身体中に無数の小さな穴があいています。

高知県内の古墳から出土した瓦や須恵器などの考古品も重要です。うち特に面白かったのが一宮神社の「七星剣」です。真鍮で北斗七星の紋様を象った剣、同様の作品は現在、法隆寺や四天王寺など数点しか確認されていません。ただし制作年代に関しては諸説あり、古墳から飛鳥時代の作とする説と、それを否定する(さらに後世のもの)説に分かれているそうです。

「文殊菩薩像」 鎌倉時代 金剛頂寺

ほか仏画も10点弱ほど出ています。関東ではなかなか馴染みの薄い四国の仏教美術、派手さはありませんが、民俗・考古学的な視点を含め、かなり丹念に紹介している印象を受けました。

「十一面観音立像」 平安時代 椎名観音堂

カタログが立派でした。論文も豊富、図版も美しい。2000円で販売されています。

2015年1月18日まで開催されています。

「四国霊場開創1200年記念 祈りの道へー四国遍路と土佐のほとけ」 多摩美術大学美術館

会期:2014年11月22日(土)~2015年1月18日(日)

休館:火曜日。但し12/23(火・祝)は開館、12/24(水)は休館。年末年始(12/28~1/6)。

時間:10:00~18:00 *入場は17時半まで。

料金:一般300(200)円、大学・高校生200(100)円、中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

住所:東京都多摩市落合1-33-1

交通:京王相模原線・小田急多摩線・多摩都市モノレール線多摩センター駅から徒歩7分。

「四国霊場開創1200年記念 祈りの道へー四国遍路と土佐のほとけ」

2014/11/22-2015/1/18

多摩美術大学美術館で開催中の「四国霊場開創1200年記念 祈りの道へー四国遍路と土佐のほとけ」を見て来ました。

空海ゆかりの寺院こと「四国八十八箇所」。言うまでもなくお遍路で良く知られた巡礼地です。毎年多くの人々の信仰を集めています。

うち土佐、つまり高知県を中心としたお遍路の資料を紹介する展覧会です。またあわせて同地に関する仏像、仏画といった仏教美術ほか、土器や瓦などの考古遺物も展示。高知に培われた仏教文化を多角的に見定めています。

「箱車」 大正12年 徳島・平等寺

さてスペースは全部で4つ。うち1階入口左手がお遍路の展示です。民俗写真家、田辺寿男の撮影した土佐の写真が並びます。中央に大きなカゴのような乗り物がありました。「箱車」です。大正期に作られた介助用の車いす、脚の不自由な人が回復を祈念すべく巡礼に用いたとか。人力車のように引いて使ったそうです。

頭上を見上げると俵がぶら下がっていました。これは「納札俵」と呼ばれるもの。地域の人々が遍路行者を接待する際に受けた納札をおさめる入れ物です。小さいもので数十年、大きいものでは100年分の札をおさめることが出来ます。

ちなみに現在は紙の納札、かつては木製だったそうです。そして巡礼者が木の札を寺社に打ちつけていた。ゆえに札所と呼ばれるようになったそうです。

天明から昭和期に至る納札、また行者の着る白衣や道具もある。遍路の道標の拓本なども目を引きました。

「六地蔵(笑い地蔵)」 鎌倉時代 定福寺

2階が仏教美術です。中でも一推しなのが定福寺の「木造地蔵菩薩立像」。全6体、つまり六地蔵です。しかも類例の少ない木造、そしてこれが皆にこにこ笑みをたたえているのです。

何でも地元では笑い地蔵として親しまれているとか。鎌倉期の作ですが、状態も良い。まるで「こんにちわ」と話しかけてくるかのように親し気でもあります。思わずこちらも笑ってしまいました。

笹野大日堂の「木造大日如来坐像」も興味深い仏像です。運慶周辺の作、かの真如苑の像とも一部構造に共通する面があるとも言われています。痩せていて腕も細い。引き締まっています。

「天部形立像」 平安時代 馬路村・金林寺

破損仏が目立ちました。例えば歓喜寺の「如来形坐像」です。左肩がざっくりと抉られていて痛々しい。甲冑を付けていたという豊来寺の「天部形立像」もあまり原型を留めていません。平安期の作ですが、虫食いの跡でしょうか。身体中に無数の小さな穴があいています。

高知県内の古墳から出土した瓦や須恵器などの考古品も重要です。うち特に面白かったのが一宮神社の「七星剣」です。真鍮で北斗七星の紋様を象った剣、同様の作品は現在、法隆寺や四天王寺など数点しか確認されていません。ただし制作年代に関しては諸説あり、古墳から飛鳥時代の作とする説と、それを否定する(さらに後世のもの)説に分かれているそうです。

「文殊菩薩像」 鎌倉時代 金剛頂寺

ほか仏画も10点弱ほど出ています。関東ではなかなか馴染みの薄い四国の仏教美術、派手さはありませんが、民俗・考古学的な視点を含め、かなり丹念に紹介している印象を受けました。

「十一面観音立像」 平安時代 椎名観音堂

カタログが立派でした。論文も豊富、図版も美しい。2000円で販売されています。

2015年1月18日まで開催されています。

「四国霊場開創1200年記念 祈りの道へー四国遍路と土佐のほとけ」 多摩美術大学美術館

会期:2014年11月22日(土)~2015年1月18日(日)

休館:火曜日。但し12/23(火・祝)は開館、12/24(水)は休館。年末年始(12/28~1/6)。

時間:10:00~18:00 *入場は17時半まで。

料金:一般300(200)円、大学・高校生200(100)円、中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

住所:東京都多摩市落合1-33-1

交通:京王相模原線・小田急多摩線・多摩都市モノレール線多摩センター駅から徒歩7分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )