都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

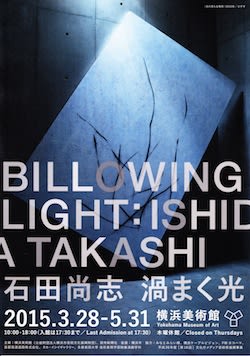

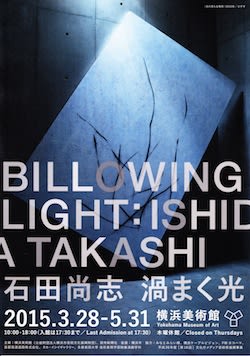

「石田尚志 渦まく光」 横浜美術館

横浜美術館

「石田尚志 渦まく光」

3/28-5/31

横浜美術館で開催中の「石田尚志 渦まく光」を見てきました。

迸る線と、瞬き、渦を巻いては消え行く光の軌跡。少なくとも今回ほどのスケールで石田の「絵が動く」(公式サイトより)ことを体感したのは初めてでした。

1972年生まれの石田尚志。映像作家です。いわゆるドローイング・アニメーションの手法で作品を作り続けています。

私が作品を知ったのは今から5年前、国立新美術館の「アーティストファイル」でのことでした。その後、東京都現代美術館の常設でも特集展示がありました。以来、虜となり、清澄のタカ・イシイギャラリーの個展などを追ったことを覚えています。

ファン待望の大個展です。出品は主に映像30点ほど。キャリア初期、1990年代前半のパフォーマンス映像から、この個展のために制作された本年の最新作までが揃います。

今回は夜のアートクルーズ(4/18)に参加し、担当の学芸員の方の話を伺うことが出来ました。(撮影のお許しを特別にいただきました。)

冒頭は絵巻です。実際にも会場には長い長い紙の絵巻がのびています。そこに石田の手によってドローイングがなされています。そして奥には映像、線が増殖しては素早く動きます。その様子が次から次へと映し出されています。

「絵馬・絵巻」 2003年

こうした「絵馬・絵巻」(2003)や「海坂の絵巻」(2007)と呼ばれる作品は、石田の制作の原型と言うべきもの。つまりコマ撮りです。巻物状の紙の上に線を描いては、紙をほんの数センチだけ引き、カメラに収める。それを時に何千回も繰り返します。そうすることで初めて映像が出来上がるのです。

「20枚の原稿」 2013年

「20枚の原稿」(2013)も面白いのではないでしょうか。テーブルの上には様々なドローイングを描いた20枚の原稿用紙が並んでいますが、映像ではそれを全て重ね合わせています。つまり生成される絵は400パターンです。最後には全てのパターンが原稿用紙の枡目にすっぽりおさまりました。

音楽が聞こえてきました。曲はバッハ、誰もが認める名作の「フーガの技法」(2001)です。

「フーガの技法」 2001年

石田は音楽を可視化しようと試みます。モチーフとなるのは同曲のうちの3曲です。各主題の音楽を視覚イメージへと置き換えます。そもそも石田はドローイングを映像として見せることで、絵画という平面ではなく、一つの時間芸術を提示しているわけです。そして言うまでもなく音楽も時間芸術。線の軌跡という時間の流れを音楽という時間の中に落としこんでいます。

「フーガの技法」(動画素材)

これが大変なる労作、完成は6年越しです。動画素材は全1万枚。各主題を矩形に置き換え、そこへ石田自身がムニュムニュと呼ぶ線を描いていきます。制作は16ミリフィルムです。バッハの音楽の進行とともに広がるのは線の躍動。生命の誕生でしょうか。あるいはビックバンを連想しました。次第に矩形の浮遊する姿がモノリスに見えてきました。宇宙的なまでの壮大な展開。全19分。ちなみにクレジットによれば演奏はコープマンでした。寸分たりとも隙はない。傑作と呼んでも過言ではありません。

一方、近年の制作では実験的な取り組みも目立ちます。たとえば「影の部屋」(2012)です。バッハの曲にあわせて壁に絵を描き、もう一方を赤外線カメラで映しています。実写とCGをあたかもポジとネガの関係のように見せているわけです。

「音楽と空間のドローイング」 2012年

まるで指揮を振るかのように手で宙にドローイングを描く「音楽と空間のドローイング」(2012)も同様です。こちらも赤外線でした。さながらエアドローイングとも言える流れ。そこへ赤外線という新たな素材を持ち込んでいます。率直なところ試行錯誤的な感は否めませんが、これまでにはない表現を見せていました。

「渦まく光」(上部) 2015年

最新作で展覧会のタイトルでもある「渦まく光」(2015)では正方形のガラス板を用いています。ガラスの裏面から光が透き通り、増殖する線と光が激しく交錯します。何でもかつて府中市美術館で公開制作をした際、ちょうど開催中だったO-JUN展に触発されて出来た作品だそうです。

「燃える机」 2015年

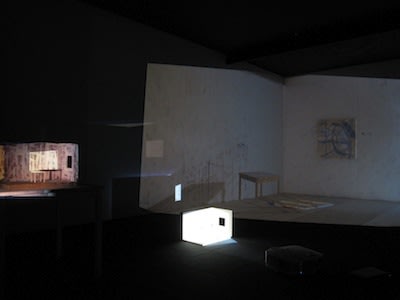

同じく最新作の「燃える机」では部屋にミニチュアを取り込んでいます。実物と映像、さらに映像と映像が何層かの入れ子状になって組合わさります。ちなみに「燃える机」の展示ブースは、前回のホイッスラー展の「ピーコック・ルーム」をそのまま利用したものです。準備段階から石田自身も熱心に通い続け、展覧会前日になって空間を完成させました。

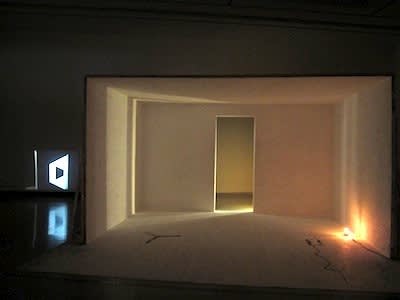

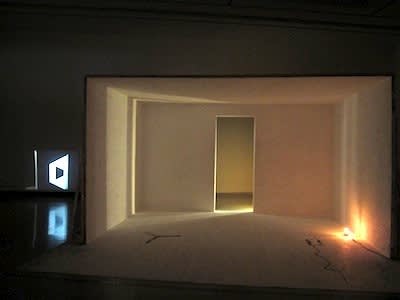

なおこうした部屋や窓も石田の重要なモチーフの一つです。その最たる作品と言えるのが「白い部屋」(2012)ではないでしょうか。実際にも目の前に白い部屋が現れました。

「白い部屋」 2012年

一部にドローイングの痕跡の残る部屋。中に入ることは叶いません。ただしかなり広い。そしてこれこそ石田のドローイングの言わば舞台。向かって左の部屋の映像と対をなす作品でもあります。

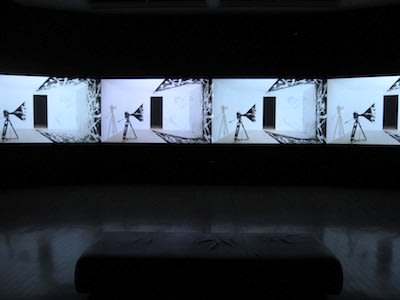

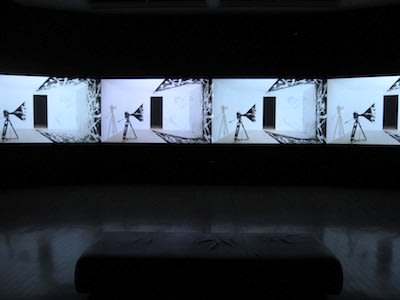

「白い部屋」 2012年

映像は4面ありますが一目瞭然です。ドローイングが広がるのは先に見た白い部屋。映写機がひっきりなしに動き、かのムニュムニュが部屋中に広がります。面白いのは単にアニメーションを見せるのではなく、時に線自体を接写して映していることです。実景が混じります。

「石田尚志 渦まく光」会場風景

ラストの暗室にも部屋シリーズの作品が並んでいました。一番手前に吊られているのは旧作の「部屋/形態」(1999)です。東大の駒場寮の空き部屋を1年間かけてドローイングしたという映像、BGMはまたもやバッハです。線が空間を浸食、あるいは部屋に取り憑くかのように広がります。いつしか線は暗い影となって全てを覆い尽くしました。

確かに線の動く様は即興的でもありますが、そこにはどことなく観念的、言い換えれば思考の中へ沈み込むような内省的な様相がある点も見逃せません。

「燃える椅子」 2013年

線に加えて自然の光が差し込みます。「燃える椅子」(2013)です。コンクリートうちっ放しの空間、半地下なのでしょう。上にはおそらく天窓。椅子が一つだけ置かれています。水と白いチョークがアニメーションが始まりました。それが光と呼応します。青みがかった光が空間全体に染み渡ります。

「REFLECTION」 2009年

雰囲気の異なる作品が一つありました。「REFLECTION」(2009)です。舞台はイングランドのポーツマス。とあるギャラリーの一室です。レンガの壁に大きな窓。見るも明るい光が差し込んでいます。そこでドローイングが展開します。ただしここでは特徴的なムニュムニュがあまり見られません。なにか建築物のような格子状のモチーフが次々と展開。色もカラフルです。端的に美しい。実に軽やかでもあります。

「ギャラリーに行ってみると、すでにその部屋は美しい光によって描かれている最中だった。僕はそれをなぞっていった。」と述べた石田。線はさも光を受けては大きくのびる植物の如く自在に広がっています。

「光の落ちる場所」 2015年

キャンバスを取り込んだ最新作「光の落ちる場所」(2015)を経由するとラストは再び絵巻のシリーズ。初めの展示室と同様のアニメーション作品に戻ります。石田は今も昔も変わらずに線へ息吹を与えているわけです。

「色の波の絵巻」 2010年

美術館の展示室外にも絵巻を投影。石田は自身の制作をキャンバスといったフレームから解き放つことを志向しているそうです。次にこのムニュムニュは一体どこへ向かうのでしょうか。線はまるで美術館という養分を吸い、あちこちに宿しては、それ自体で生きているかのようでした。

[石田尚志展 巡回予定]

沖縄県立博物館・美術館:2015年9月18日(金)~10月25日(日)

新作は3点。どちらかとすれば回顧展的な要素の強い展示と言えるのではないでしょうか。線の動きに酔いしれる瞬間。種明かしは二の次三の次でも何ら問題はありません。気がつけば私もただ時間を忘れて線を追いかけていました。

「海の壁ー生成する庭」 2007年 横浜美術館

実はアートクルーズの後、もう一度改めて出かけてきましたが、GW中にも関わらず静かな環境で楽しめました。館内には余裕があります。

「石田尚志 渦巻く光/青幻舎」

「石田尚志 渦巻く光/青幻舎」

5月31日までの開催です。まずはおすすめします。

「石田尚志 渦まく光」 横浜美術館(@yokobi_tweet)

会期:3月28日(土)~5月31日(日)

休館:木曜日。

時間:10:00~18:00

*入館は17時半まで。

料金:一般1500(1400)円、大学・高校生900(800)円、中学生600(500)円。小学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体。要事前予約。

*毎週土曜日は高校生以下無料。

*当日に限り、横浜美術館コレクション展も観覧可。

住所:横浜市西区みなとみらい3-4-1

交通:みなとみらい線みなとみらい駅5番出口から徒歩5分。JR線、横浜市営地下鉄線桜木町駅より徒歩約10分。

注)写真は美術館の許可を得て特別に撮影したものです。

「石田尚志 渦まく光」

3/28-5/31

横浜美術館で開催中の「石田尚志 渦まく光」を見てきました。

迸る線と、瞬き、渦を巻いては消え行く光の軌跡。少なくとも今回ほどのスケールで石田の「絵が動く」(公式サイトより)ことを体感したのは初めてでした。

1972年生まれの石田尚志。映像作家です。いわゆるドローイング・アニメーションの手法で作品を作り続けています。

私が作品を知ったのは今から5年前、国立新美術館の「アーティストファイル」でのことでした。その後、東京都現代美術館の常設でも特集展示がありました。以来、虜となり、清澄のタカ・イシイギャラリーの個展などを追ったことを覚えています。

ファン待望の大個展です。出品は主に映像30点ほど。キャリア初期、1990年代前半のパフォーマンス映像から、この個展のために制作された本年の最新作までが揃います。

今回は夜のアートクルーズ(4/18)に参加し、担当の学芸員の方の話を伺うことが出来ました。(撮影のお許しを特別にいただきました。)

冒頭は絵巻です。実際にも会場には長い長い紙の絵巻がのびています。そこに石田の手によってドローイングがなされています。そして奥には映像、線が増殖しては素早く動きます。その様子が次から次へと映し出されています。

「絵馬・絵巻」 2003年

こうした「絵馬・絵巻」(2003)や「海坂の絵巻」(2007)と呼ばれる作品は、石田の制作の原型と言うべきもの。つまりコマ撮りです。巻物状の紙の上に線を描いては、紙をほんの数センチだけ引き、カメラに収める。それを時に何千回も繰り返します。そうすることで初めて映像が出来上がるのです。

「20枚の原稿」 2013年

「20枚の原稿」(2013)も面白いのではないでしょうか。テーブルの上には様々なドローイングを描いた20枚の原稿用紙が並んでいますが、映像ではそれを全て重ね合わせています。つまり生成される絵は400パターンです。最後には全てのパターンが原稿用紙の枡目にすっぽりおさまりました。

音楽が聞こえてきました。曲はバッハ、誰もが認める名作の「フーガの技法」(2001)です。

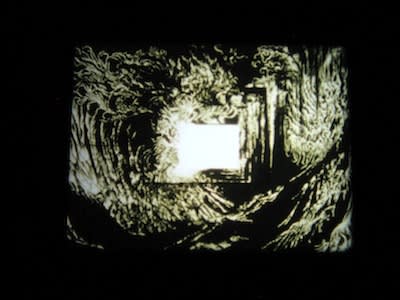

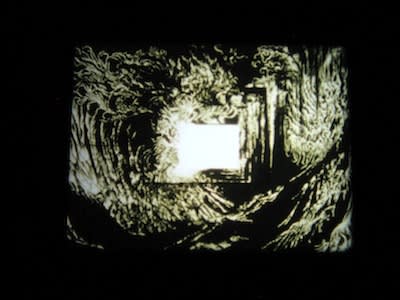

「フーガの技法」 2001年

石田は音楽を可視化しようと試みます。モチーフとなるのは同曲のうちの3曲です。各主題の音楽を視覚イメージへと置き換えます。そもそも石田はドローイングを映像として見せることで、絵画という平面ではなく、一つの時間芸術を提示しているわけです。そして言うまでもなく音楽も時間芸術。線の軌跡という時間の流れを音楽という時間の中に落としこんでいます。

「フーガの技法」(動画素材)

これが大変なる労作、完成は6年越しです。動画素材は全1万枚。各主題を矩形に置き換え、そこへ石田自身がムニュムニュと呼ぶ線を描いていきます。制作は16ミリフィルムです。バッハの音楽の進行とともに広がるのは線の躍動。生命の誕生でしょうか。あるいはビックバンを連想しました。次第に矩形の浮遊する姿がモノリスに見えてきました。宇宙的なまでの壮大な展開。全19分。ちなみにクレジットによれば演奏はコープマンでした。寸分たりとも隙はない。傑作と呼んでも過言ではありません。

一方、近年の制作では実験的な取り組みも目立ちます。たとえば「影の部屋」(2012)です。バッハの曲にあわせて壁に絵を描き、もう一方を赤外線カメラで映しています。実写とCGをあたかもポジとネガの関係のように見せているわけです。

「音楽と空間のドローイング」 2012年

まるで指揮を振るかのように手で宙にドローイングを描く「音楽と空間のドローイング」(2012)も同様です。こちらも赤外線でした。さながらエアドローイングとも言える流れ。そこへ赤外線という新たな素材を持ち込んでいます。率直なところ試行錯誤的な感は否めませんが、これまでにはない表現を見せていました。

「渦まく光」(上部) 2015年

最新作で展覧会のタイトルでもある「渦まく光」(2015)では正方形のガラス板を用いています。ガラスの裏面から光が透き通り、増殖する線と光が激しく交錯します。何でもかつて府中市美術館で公開制作をした際、ちょうど開催中だったO-JUN展に触発されて出来た作品だそうです。

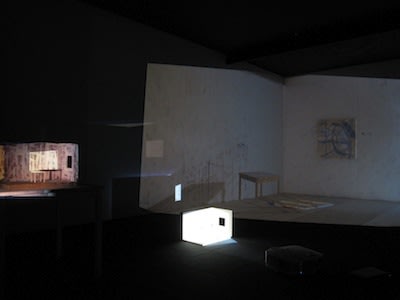

「燃える机」 2015年

同じく最新作の「燃える机」では部屋にミニチュアを取り込んでいます。実物と映像、さらに映像と映像が何層かの入れ子状になって組合わさります。ちなみに「燃える机」の展示ブースは、前回のホイッスラー展の「ピーコック・ルーム」をそのまま利用したものです。準備段階から石田自身も熱心に通い続け、展覧会前日になって空間を完成させました。

なおこうした部屋や窓も石田の重要なモチーフの一つです。その最たる作品と言えるのが「白い部屋」(2012)ではないでしょうか。実際にも目の前に白い部屋が現れました。

「白い部屋」 2012年

一部にドローイングの痕跡の残る部屋。中に入ることは叶いません。ただしかなり広い。そしてこれこそ石田のドローイングの言わば舞台。向かって左の部屋の映像と対をなす作品でもあります。

「白い部屋」 2012年

映像は4面ありますが一目瞭然です。ドローイングが広がるのは先に見た白い部屋。映写機がひっきりなしに動き、かのムニュムニュが部屋中に広がります。面白いのは単にアニメーションを見せるのではなく、時に線自体を接写して映していることです。実景が混じります。

「石田尚志 渦まく光」会場風景

ラストの暗室にも部屋シリーズの作品が並んでいました。一番手前に吊られているのは旧作の「部屋/形態」(1999)です。東大の駒場寮の空き部屋を1年間かけてドローイングしたという映像、BGMはまたもやバッハです。線が空間を浸食、あるいは部屋に取り憑くかのように広がります。いつしか線は暗い影となって全てを覆い尽くしました。

確かに線の動く様は即興的でもありますが、そこにはどことなく観念的、言い換えれば思考の中へ沈み込むような内省的な様相がある点も見逃せません。

「燃える椅子」 2013年

線に加えて自然の光が差し込みます。「燃える椅子」(2013)です。コンクリートうちっ放しの空間、半地下なのでしょう。上にはおそらく天窓。椅子が一つだけ置かれています。水と白いチョークがアニメーションが始まりました。それが光と呼応します。青みがかった光が空間全体に染み渡ります。

「REFLECTION」 2009年

雰囲気の異なる作品が一つありました。「REFLECTION」(2009)です。舞台はイングランドのポーツマス。とあるギャラリーの一室です。レンガの壁に大きな窓。見るも明るい光が差し込んでいます。そこでドローイングが展開します。ただしここでは特徴的なムニュムニュがあまり見られません。なにか建築物のような格子状のモチーフが次々と展開。色もカラフルです。端的に美しい。実に軽やかでもあります。

「ギャラリーに行ってみると、すでにその部屋は美しい光によって描かれている最中だった。僕はそれをなぞっていった。」と述べた石田。線はさも光を受けては大きくのびる植物の如く自在に広がっています。

「光の落ちる場所」 2015年

キャンバスを取り込んだ最新作「光の落ちる場所」(2015)を経由するとラストは再び絵巻のシリーズ。初めの展示室と同様のアニメーション作品に戻ります。石田は今も昔も変わらずに線へ息吹を与えているわけです。

「色の波の絵巻」 2010年

美術館の展示室外にも絵巻を投影。石田は自身の制作をキャンバスといったフレームから解き放つことを志向しているそうです。次にこのムニュムニュは一体どこへ向かうのでしょうか。線はまるで美術館という養分を吸い、あちこちに宿しては、それ自体で生きているかのようでした。

[石田尚志展 巡回予定]

沖縄県立博物館・美術館:2015年9月18日(金)~10月25日(日)

新作は3点。どちらかとすれば回顧展的な要素の強い展示と言えるのではないでしょうか。線の動きに酔いしれる瞬間。種明かしは二の次三の次でも何ら問題はありません。気がつけば私もただ時間を忘れて線を追いかけていました。

「海の壁ー生成する庭」 2007年 横浜美術館

実はアートクルーズの後、もう一度改めて出かけてきましたが、GW中にも関わらず静かな環境で楽しめました。館内には余裕があります。

「石田尚志 渦巻く光/青幻舎」

「石田尚志 渦巻く光/青幻舎」5月31日までの開催です。まずはおすすめします。

「石田尚志 渦まく光」 横浜美術館(@yokobi_tweet)

会期:3月28日(土)~5月31日(日)

休館:木曜日。

時間:10:00~18:00

*入館は17時半まで。

料金:一般1500(1400)円、大学・高校生900(800)円、中学生600(500)円。小学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体。要事前予約。

*毎週土曜日は高校生以下無料。

*当日に限り、横浜美術館コレクション展も観覧可。

住所:横浜市西区みなとみらい3-4-1

交通:みなとみらい線みなとみらい駅5番出口から徒歩5分。JR線、横浜市営地下鉄線桜木町駅より徒歩約10分。

注)写真は美術館の許可を得て特別に撮影したものです。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )