都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

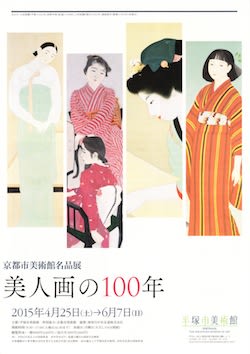

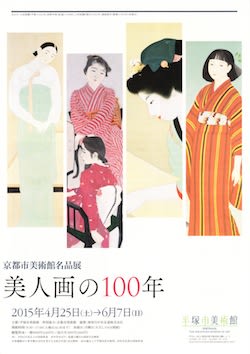

「京都市美術館名品展 美人画の100年」 平塚市美術館

平塚市美術館

「京都市美術館名品展 美人画の100年」

4/25-6/7

平塚市美術館で開催中の「京都市美術館名品展 美人画の100年」を見てきました。

近代日本画にとっても重要なモチーフであり続けた女性像、つまり美人画。それを京都市美術館のコレクションによって辿る展覧会です。

江戸末期にはじまり、明治、大正、昭和まで。出品は約60点です。ほぼ時間を追いながら美人画の諸相を見ています。

1. 幕末京都の美人画

2. 近代美人画の誕生

3. 内面を見せる女性たち

4. 装いと表現のモダニズム

5. 異国情緒と戦争

6. 京都風俗と生活の情景

さてさすがに京都の美術館、いわゆる京都画壇といった、関西で活動した画家の作品ばかりが揃っています。

導入は2点、北野恒富の「浴後」と勝田哲の「お夏」です。前者はまさに湯上り後なのでしょう。和装の女性が川沿いのテラスで寛いでいます。背景の木の枝の様子が何やら装飾的ですが、これはアールヌーボーに影響を受けたからだとか。艶やかでもあります。

勝田哲も京都で活動した画家です。恋人の刑死を聞いて悲嘆にくれる女性。錯乱とも言ってよいほどの姿は実に劇的です。朱色の小袖でしょうか。口に噛んでは引っ張っています。扇子は打ち捨ててしまったのでしょう。身体の前に逆さになって転がっていました。

幕末期では狆を描いた2点の美人画に目を奪われました。三畠上龍の「狆と佳人図」と幸野楳嶺の「呉服漢織之図」です。共に狆を連れて歩く女性が描かれていますが、ともかく狆が可愛らしいもの。微笑ましくもあります。

特に明治、大正期の美人画が粒揃いです。ハイライトとしても過言ではありません。

林司馬「舞妓」 1934年

上村松園の「人生の花」はどうでしょうか。京都市中における嫁入りの風俗を描いた一枚、後ろに歩くのが花嫁です。一瞬の恥じらいを捉えたのかもしれません。顔が薄っすらと赤らんでいます。

大作の屏風が2点出ていました。1つは西山翠しょうの「槿花」。木々の合間には麗らかなる女性が描かれていますが、何と舞台は月。空想世界です。そこに住む仙女を表しています。着衣の透けた表現が目を引きました。

もう1点の屏風は木島櫻谷です。「和楽」と題した作品、仔牛や農婦といった農村の一コマを描いていますが、牛の瞳が澄んでいて可愛らしい。潤んでいるようにも見えます。かつての泉屋博古館での回顧展の記憶もよみがえりました。

梶原緋佐子の「暮れゆく停留所」も印象に残りました。黒い服を着たほつれ髪の女性、停留所は京阪の中書島だそうです。どこか疲れ切った様子で座っています。なお画家の梶原は千種掃雲の弟子。師に「切れば血が出るような女を描け。」と叱咤激励されたそうです。

デロリでお馴染みの甲斐庄楠音も出ていました。「青衣の女」、モデルは同級生の妹です。何でも写真を撮っては描いたそうですが、ともかく青衣、言い換えれば肉体の質感表現が独特です。そして言われて見れば顔もどことなく写実的でした。

この甲斐庄の研究会に学んだという宇田荻邨の「太夫」が強烈です。太夫と連れ添う中居を描いていますが、2人の不気味な様はまるで幽霊のよう。その意味でも師のデロリの雰囲気をよく受け継いでいます。

ゴーギャンに関心があった秦テルヲの「母子」や、デューラーに影響を受けていたという石川晴彦の「山茶花を持てる女」も面白いのではないでしょうか。特に後者、顔面の筋肉の描写などは、それこそデューラーばりに緻密。言わば肉々しいまでの表現が目を引きます。

昭和の戦前期には洗練、あるいはモダンとも呼びうる作品が一斉を風靡します。

丹羽阿樹子「遠矢」 1935年

松園に師事した丹羽阿樹子の「セーラー服の三人」などは最たるもの。制服姿の少女たちは屈託がありません。何とも健康的です。明るい色彩が華やかさを演出します。

菊池契月の「散策」も佳品でした。上から楓に海棠が垂れ下がり、その下を少女が洋犬を連れ立って歩く。筆致は軽快です。確かに大正期の一部に見られるような濃厚な日本画とは一線を画しています。瀟洒とも言えるのではないでしょうか。

三谷十糸子の「独楽」も忘れられません。文字通り、独楽を前にして座る少女。手編みもしれません。赤い編みのセーターを着ています。頭には黒い帽子、そしてピンクのリボンが映えます。前に転がるのは4つの独楽です。うち2つが回っていました。余白を活かしての構成、やはりモダンです。どこか現代絵画にも通ずるような要素も感じられました。

秋野不矩の「砂上」の視点が独特でした。海辺でしょうか。白砂の上で遊ぶのは裸の子供たちです。右奥で群れています。手前は母なのでしょうか。腰に布を当てた大人がゴロンと大きく横たわっていました。

前田青邨「観画」 1936年

また構図といえば前田青邨の「観画」も面白い。黄色やピンクの中国服を着た女性が7名、列を作るかのようにして立っていますが、皆、右の方を向いています。何故にと思ってしまいますが、実はこれ、右側にある絵を見ているという設定なのだそうです。

土田麦僊の「平しょう」の舞台はソウルです。時の京城、モデルは妓生です。簡素な寝台の上の2人の女性、真っ白い服を身につけています。細い線が効果的です。端的に美しい。曇りがありません。

ラストは主に戦前、戦後の京都の文化、風俗を捉えた作品が並びます。岡本大更は「京都の町へ」において街中で花を売っては歩く白川女の姿を表しました。

橋本明治「浄心」 1937年

京都からやって来た美人画をまとめて楽しめる展覧会です。一言に美人画といっても、時代しかり、驚くほど多様であることが分かります。また私としては未知の画家が多いのも嬉しいところでした。まだ見ぬ画家の意外な作品にも大いに魅了されます。

まつ本一洋「餞春」 1928年

カタログはありませんでしが、展示に関する略年表が配布されていました。何かと参考になりそうです。

展示替えはありません。6月7日まで開催されています。

「京都市美術館名品展 美人画の100年」 平塚市美術館(@hiratsuka_art)

会期:4月25日(土)~6月7日(日)

休館:月曜日。但し7/15(月・祝)、9/16(月・祝) は開館、翌火曜休館。

時間:9:30~17:00 *入場は16時半まで。

料金:一般800(640) 円、高大生500(400)円、中学生以下、及び毎週土曜日の高校生は無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

*65歳以上の平塚市民は無料、市外在住者は団体料金。

住所:神奈川県平塚市西八幡1-3-3

交通:JR線平塚駅東口改札・北口4番バス乗り場より神奈川中央交通バス 「美術館入口」下車、徒歩1分。

「京都市美術館名品展 美人画の100年」

4/25-6/7

平塚市美術館で開催中の「京都市美術館名品展 美人画の100年」を見てきました。

近代日本画にとっても重要なモチーフであり続けた女性像、つまり美人画。それを京都市美術館のコレクションによって辿る展覧会です。

江戸末期にはじまり、明治、大正、昭和まで。出品は約60点です。ほぼ時間を追いながら美人画の諸相を見ています。

1. 幕末京都の美人画

2. 近代美人画の誕生

3. 内面を見せる女性たち

4. 装いと表現のモダニズム

5. 異国情緒と戦争

6. 京都風俗と生活の情景

さてさすがに京都の美術館、いわゆる京都画壇といった、関西で活動した画家の作品ばかりが揃っています。

導入は2点、北野恒富の「浴後」と勝田哲の「お夏」です。前者はまさに湯上り後なのでしょう。和装の女性が川沿いのテラスで寛いでいます。背景の木の枝の様子が何やら装飾的ですが、これはアールヌーボーに影響を受けたからだとか。艶やかでもあります。

勝田哲も京都で活動した画家です。恋人の刑死を聞いて悲嘆にくれる女性。錯乱とも言ってよいほどの姿は実に劇的です。朱色の小袖でしょうか。口に噛んでは引っ張っています。扇子は打ち捨ててしまったのでしょう。身体の前に逆さになって転がっていました。

幕末期では狆を描いた2点の美人画に目を奪われました。三畠上龍の「狆と佳人図」と幸野楳嶺の「呉服漢織之図」です。共に狆を連れて歩く女性が描かれていますが、ともかく狆が可愛らしいもの。微笑ましくもあります。

特に明治、大正期の美人画が粒揃いです。ハイライトとしても過言ではありません。

林司馬「舞妓」 1934年

上村松園の「人生の花」はどうでしょうか。京都市中における嫁入りの風俗を描いた一枚、後ろに歩くのが花嫁です。一瞬の恥じらいを捉えたのかもしれません。顔が薄っすらと赤らんでいます。

大作の屏風が2点出ていました。1つは西山翠しょうの「槿花」。木々の合間には麗らかなる女性が描かれていますが、何と舞台は月。空想世界です。そこに住む仙女を表しています。着衣の透けた表現が目を引きました。

もう1点の屏風は木島櫻谷です。「和楽」と題した作品、仔牛や農婦といった農村の一コマを描いていますが、牛の瞳が澄んでいて可愛らしい。潤んでいるようにも見えます。かつての泉屋博古館での回顧展の記憶もよみがえりました。

梶原緋佐子の「暮れゆく停留所」も印象に残りました。黒い服を着たほつれ髪の女性、停留所は京阪の中書島だそうです。どこか疲れ切った様子で座っています。なお画家の梶原は千種掃雲の弟子。師に「切れば血が出るような女を描け。」と叱咤激励されたそうです。

デロリでお馴染みの甲斐庄楠音も出ていました。「青衣の女」、モデルは同級生の妹です。何でも写真を撮っては描いたそうですが、ともかく青衣、言い換えれば肉体の質感表現が独特です。そして言われて見れば顔もどことなく写実的でした。

この甲斐庄の研究会に学んだという宇田荻邨の「太夫」が強烈です。太夫と連れ添う中居を描いていますが、2人の不気味な様はまるで幽霊のよう。その意味でも師のデロリの雰囲気をよく受け継いでいます。

ゴーギャンに関心があった秦テルヲの「母子」や、デューラーに影響を受けていたという石川晴彦の「山茶花を持てる女」も面白いのではないでしょうか。特に後者、顔面の筋肉の描写などは、それこそデューラーばりに緻密。言わば肉々しいまでの表現が目を引きます。

昭和の戦前期には洗練、あるいはモダンとも呼びうる作品が一斉を風靡します。

丹羽阿樹子「遠矢」 1935年

松園に師事した丹羽阿樹子の「セーラー服の三人」などは最たるもの。制服姿の少女たちは屈託がありません。何とも健康的です。明るい色彩が華やかさを演出します。

菊池契月の「散策」も佳品でした。上から楓に海棠が垂れ下がり、その下を少女が洋犬を連れ立って歩く。筆致は軽快です。確かに大正期の一部に見られるような濃厚な日本画とは一線を画しています。瀟洒とも言えるのではないでしょうか。

三谷十糸子の「独楽」も忘れられません。文字通り、独楽を前にして座る少女。手編みもしれません。赤い編みのセーターを着ています。頭には黒い帽子、そしてピンクのリボンが映えます。前に転がるのは4つの独楽です。うち2つが回っていました。余白を活かしての構成、やはりモダンです。どこか現代絵画にも通ずるような要素も感じられました。

秋野不矩の「砂上」の視点が独特でした。海辺でしょうか。白砂の上で遊ぶのは裸の子供たちです。右奥で群れています。手前は母なのでしょうか。腰に布を当てた大人がゴロンと大きく横たわっていました。

前田青邨「観画」 1936年

また構図といえば前田青邨の「観画」も面白い。黄色やピンクの中国服を着た女性が7名、列を作るかのようにして立っていますが、皆、右の方を向いています。何故にと思ってしまいますが、実はこれ、右側にある絵を見ているという設定なのだそうです。

土田麦僊の「平しょう」の舞台はソウルです。時の京城、モデルは妓生です。簡素な寝台の上の2人の女性、真っ白い服を身につけています。細い線が効果的です。端的に美しい。曇りがありません。

ラストは主に戦前、戦後の京都の文化、風俗を捉えた作品が並びます。岡本大更は「京都の町へ」において街中で花を売っては歩く白川女の姿を表しました。

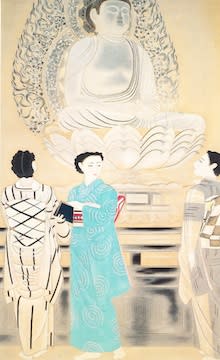

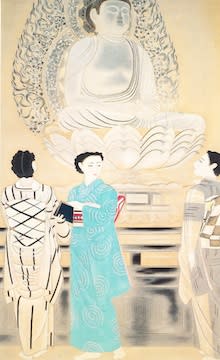

橋本明治「浄心」 1937年

京都からやって来た美人画をまとめて楽しめる展覧会です。一言に美人画といっても、時代しかり、驚くほど多様であることが分かります。また私としては未知の画家が多いのも嬉しいところでした。まだ見ぬ画家の意外な作品にも大いに魅了されます。

まつ本一洋「餞春」 1928年

カタログはありませんでしが、展示に関する略年表が配布されていました。何かと参考になりそうです。

展示替えはありません。6月7日まで開催されています。

「京都市美術館名品展 美人画の100年」 平塚市美術館(@hiratsuka_art)

会期:4月25日(土)~6月7日(日)

休館:月曜日。但し7/15(月・祝)、9/16(月・祝) は開館、翌火曜休館。

時間:9:30~17:00 *入場は16時半まで。

料金:一般800(640) 円、高大生500(400)円、中学生以下、及び毎週土曜日の高校生は無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

*65歳以上の平塚市民は無料、市外在住者は団体料金。

住所:神奈川県平塚市西八幡1-3-3

交通:JR線平塚駅東口改札・北口4番バス乗り場より神奈川中央交通バス 「美術館入口」下車、徒歩1分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )