都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。

はろるど

「安野光雅が描く野の花」 市川市芳澤ガーデンギャラリー

市川市芳澤ガーデンギャラリー

「安野光雅が描く野の花」

9/27-11/30

市川市芳澤ガーデンギャラリーで開催中の「安野光雅が描く野の花」を見て来ました。

1926年に島根に生まれ、絵本はおろか、絵画や装画、さらに執筆の分野でも活動する安野光雅。うち絵本などに描いた野の花を紹介しています。

出展は3シリーズ。言わずと知れた絵本の「野の花と小人たち」と「もりのえほん」、そして画文集の「みちの辺の花」です。そこから各23、11、27点が選ばれている。まさに四季折々の野花や森の緑が描かれています。いずれも水彩の瑞々しい筆触が美しい。見惚れてしまいました。

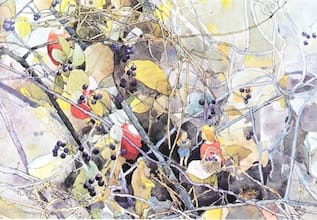

安野光雅「野の花と小人たち」より ©空想工房2014

「野の花と小人たち」は最初の発表から既に40年以上も愛されているベストセラー。たんぽぽやしろつめくさといった身近な野花の中に潜む小人たちの物語です。

れんげにほたるふくろにからすうりなど、野花の可憐な姿と言ったら比類がありません。そして草花の描写は写実的でありながら、小人たちの住む世界は幻想的でもある。思わず見ている自分もその中に入って遊びたくなってしまいます。

一枚一枚の作品に安野のテキストが付いていました。いずれも自身の花への想いや記憶を綴ったもの。例えばしろつめくさでは戦争中の体験でしょうか。学校での防空訓練の出来事を記している。これがかなり深い。読ませます。

安野光雅「もりのえほん」より ©空想工房2014

「もりのえほん」は森を舞台にした動物たちの物語です。と言ってもこの絵本には言葉がない。そしてもし初めて見たとしたら動物もいないと思ってしまうしれません。何故なら動物は森の中に隠れているからです。一種の「だまし絵」と言っても良いかもしれません。木の中にサルが潜み、緑の影にヤギがいる。よく目を凝らすと幻のように動物が浮き上がって来ます。

動物は全部で130種類です。一枚の森の中にも10種類近くもいます。そしてあまりにもうまく森に溶け込んでいるため、一生懸命探してもどこにいるのか分からないことも少なくありません。キャプションに記された動物名がヒントとなりそうです。

安野光雅「みちの辺の花」より ©空想工房2014

「みちの辺の花」は小原流の会報誌に連載された画文集です。やはり淡い水彩によって野の花が描かれる。こちらはテキストはなく、ほぼ原画のみの紹介でした。

ところであえて作品から「野の花」にスポットを当てたのには理由があります。というのも会場の芳澤ガーデンは四季の草花も楽しめる庭があることでも知られたギャラリー。そこに植えられた花を描いた作品を主にピックアップしているのです。

とはいえ季節は既に11月。咲いている花は僅かでした。ただ今回の作品目録の裏面には季節の草花をイラストで描いた「庭園マップ」が付いています。あくまでも小さなお庭ではありますが、マップを頼りにしばし散策してみるのも良いかもしれません。

なお来年夏には新宿の損保ジャパン美術館で安野の個展が行われるそうです。こちらにも期待しましょう。

「安野光雅展」@東郷青児記念損保ジャパン日本興亜美術館 2015年7月7日(火)~8月23日(日)

「もりのえほん/安野光雅/福音館書店」

「もりのえほん/安野光雅/福音館書店」

11月30日まで開催されています。

「安野光雅が描く野の花」 市川市芳澤ガーデンギャラリー

会期:9月27日(土)~11月30日(日)

休館:月曜日。但し祝日の場合は翌日休館。

時間:9:30~16:30 *入場は16時まで。

料金:一般500円。25名以上の団体は400円。

住所:千葉県市川市真間5-1-18

交通:JR線市川駅より徒歩16分、京成線市川真間駅より徒歩12分。JR市川駅北口第6駐輪場に「街かど回遊レンタサイクル」(無料。7:00~17:00。)あり。

「安野光雅が描く野の花」

9/27-11/30

市川市芳澤ガーデンギャラリーで開催中の「安野光雅が描く野の花」を見て来ました。

1926年に島根に生まれ、絵本はおろか、絵画や装画、さらに執筆の分野でも活動する安野光雅。うち絵本などに描いた野の花を紹介しています。

出展は3シリーズ。言わずと知れた絵本の「野の花と小人たち」と「もりのえほん」、そして画文集の「みちの辺の花」です。そこから各23、11、27点が選ばれている。まさに四季折々の野花や森の緑が描かれています。いずれも水彩の瑞々しい筆触が美しい。見惚れてしまいました。

安野光雅「野の花と小人たち」より ©空想工房2014

「野の花と小人たち」は最初の発表から既に40年以上も愛されているベストセラー。たんぽぽやしろつめくさといった身近な野花の中に潜む小人たちの物語です。

れんげにほたるふくろにからすうりなど、野花の可憐な姿と言ったら比類がありません。そして草花の描写は写実的でありながら、小人たちの住む世界は幻想的でもある。思わず見ている自分もその中に入って遊びたくなってしまいます。

一枚一枚の作品に安野のテキストが付いていました。いずれも自身の花への想いや記憶を綴ったもの。例えばしろつめくさでは戦争中の体験でしょうか。学校での防空訓練の出来事を記している。これがかなり深い。読ませます。

安野光雅「もりのえほん」より ©空想工房2014

「もりのえほん」は森を舞台にした動物たちの物語です。と言ってもこの絵本には言葉がない。そしてもし初めて見たとしたら動物もいないと思ってしまうしれません。何故なら動物は森の中に隠れているからです。一種の「だまし絵」と言っても良いかもしれません。木の中にサルが潜み、緑の影にヤギがいる。よく目を凝らすと幻のように動物が浮き上がって来ます。

動物は全部で130種類です。一枚の森の中にも10種類近くもいます。そしてあまりにもうまく森に溶け込んでいるため、一生懸命探してもどこにいるのか分からないことも少なくありません。キャプションに記された動物名がヒントとなりそうです。

安野光雅「みちの辺の花」より ©空想工房2014

「みちの辺の花」は小原流の会報誌に連載された画文集です。やはり淡い水彩によって野の花が描かれる。こちらはテキストはなく、ほぼ原画のみの紹介でした。

ところであえて作品から「野の花」にスポットを当てたのには理由があります。というのも会場の芳澤ガーデンは四季の草花も楽しめる庭があることでも知られたギャラリー。そこに植えられた花を描いた作品を主にピックアップしているのです。

とはいえ季節は既に11月。咲いている花は僅かでした。ただ今回の作品目録の裏面には季節の草花をイラストで描いた「庭園マップ」が付いています。あくまでも小さなお庭ではありますが、マップを頼りにしばし散策してみるのも良いかもしれません。

なお来年夏には新宿の損保ジャパン美術館で安野の個展が行われるそうです。こちらにも期待しましょう。

「安野光雅展」@東郷青児記念損保ジャパン日本興亜美術館 2015年7月7日(火)~8月23日(日)

「もりのえほん/安野光雅/福音館書店」

「もりのえほん/安野光雅/福音館書店」11月30日まで開催されています。

「安野光雅が描く野の花」 市川市芳澤ガーデンギャラリー

会期:9月27日(土)~11月30日(日)

休館:月曜日。但し祝日の場合は翌日休館。

時間:9:30~16:30 *入場は16時まで。

料金:一般500円。25名以上の団体は400円。

住所:千葉県市川市真間5-1-18

交通:JR線市川駅より徒歩16分、京成線市川真間駅より徒歩12分。JR市川駅北口第6駐輪場に「街かど回遊レンタサイクル」(無料。7:00~17:00。)あり。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

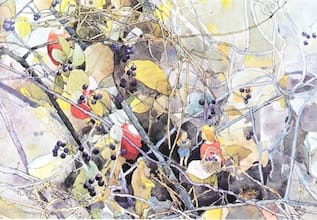

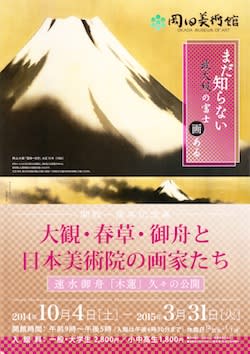

「大観・春草・御舟と日本美術院の画家たち」 岡田美術館

岡田美術館

「大観・春草・御舟と日本美術院の画家たち 速水御舟『木蓮』 久々の公開」

2014/10/4~2015/3/31

岡田美術館で開催中の「大観・春草・御舟と日本美術院の画家たち 速水御舟『木蓮』 久々の公開」を見て来ました。

2013年秋に箱根の小涌谷にオープンした岡田美術館。主にオーナーの岡田氏が蒐集した東洋美術コレクションを公開。最近ではかの歌麿の幻の名作「深川の雪」の展示などで大きな話題を集めました。

かねてから私も「岡田美術館は箱、そして作品共々凄い。」という噂を聞いていたものの、なかなか行きそびれてしまっていました。

岡田美術館入口

といわけで岡田美術館デビューです。場所は先にも触れたように小涌谷。箱根ホテル小涌園やユネッサンのすぐ横です。界隈では比較的人の集まる地域に位置しています。

岡田美術館全景

車で美術館の建物を一目見ても「凄さ」に気がつきました。端的に大きい。予想以上です。表現が相応しくないかもしれませんが、「御殿」という言葉が思い浮かびました。立派です。箱根の山を背にしての堂々たる姿。建つというよりも聳えたっています。

福井江太郎「風・刻」(美術館正面)

そして何と言っても目を引くのが美術館の前面に広がる宗達の「風神雷神図」を模した壁画です。これは日本画家の福井江太郎氏が構想からおおよそ5年の歳月をかけて完成させたもの。縦12メートルに横30メートル、タイトルは「風・刻(かぜ・とき)」です。

はめ込まれた金地のパネルは全部で640枚。実際は真鍮だそうです。古色までも丹念に再現し、かの宗達画の神の力強い勇姿を表しています。

さて美術館内、一つ注意が必要です。というのもカメラはもちろん携帯電話も持ち込み禁止。全てエントランス横のロッカーに預ける必要があります。また入口では空港ならぬ簡単なセキュリティチェックゲートもありました。ただそれゆえでしょうか。展示室内にはいわゆる監視の方が一人もおられません。

今回は館内の一部の撮影の許可を特別に頂戴しました。

フロアは全部で5層です。1階は中国陶磁や青銅器、2階が日本陶磁、3階と4階が日本絵画と書跡、そして5階が仏教美術です。各階は5階を除いてはほぼ同じ広さですが、内部は展示階によって構造や仕切りが異なっています。

2階ロビーとエスカレーター

入館者は順にそのフロアをエスカレーターなりで行き来する仕掛けです。構造自体は科博の新館に少し似ているかもしれません。

展示室はまさに暗室です。映り込みの少ないガラスにやや強めのピンポイントの照明で作品を見せています。そしてこれが実に美しい。陶磁器の色、金屏風の輝き、日本画の顔料の繊細な質感、全てが際立って映ります。またガラスと作品の距離も意外に近いもの。展示環境、そして作品の見せ方としては、驚くほどに効果的でした。

「大観・春草・御舟と日本美術院の画家たち」展示室風景

ともかく東洋、日本の多岐に渡る美術コレクション、全300件です。とてもブログでは細かに追えませんが、まず関心したのは江戸絵画に素晴らしい優品があるということ。また抱一の「月に秋草図屏風」など琳派にも充実した作品が多い。さらには金屏風です。特別に金屏風のみをあしらえた展示室は壮観の一言。息をのんでしまいます。

乾山の「色絵紅葉文透彫反鉢」がありました。かつて東博対決展でも出品のあった器、当時は別の所蔵であった記憶がありますが、いつの間にか岡田美術館のコレクションとなっていた。また当時では中国の景徳鎮も美しいものが多い。極めつけは「青花花唐草文碗」です。日本に伝わる数少ないパレス・ボウルの一品、優雅な唐草文が広がる。非常に薄はりです。下から眺めると透けているのではないかと思うほどでした。

「大観・春草・御舟と日本美術院の画家たち」展示室風景

ほか仏教美術や朝鮮の青磁など見るべき作品は無数にある。また一部の器の展示台は何と回転します。ある意味での演出です。眼福とはこのことでしょう。率直なところ「まさかこれほどとは。」と驚くばかりでした。

表題の「大観・春草・御舟と日本美術院の画家たち」は開館一周年を記念しての企画展示です。いわゆる日本美術院の画家の作品を紹介しています。

菱田春草「海月」明治40年(1907)頃

東京国立近代美術館で回顧展のあった春草に優品が多いことに驚きました。全5点。例えば「海月」です。春草が五浦へ移って一年後に描いた作品、岩場には白波が打ち寄せ、上を見上げれば雲間に満月が彷徨っている。非常に情緒的、透明感のある海の水色が目に染みます。

速水御舟「木蓮(春園麗華)」大正5年(1926)

久々の公開となった御舟の「木蓮」にも心打たれました。彩色はなく墨のみで描いた大ぶりの木蓮。花も枝も葉も上へとのびて思いの外に生気がある。手前の木蓮と奥とで墨の濃淡を使い分けているからでしょうか。空間に奥行きがあります。それにしても花の開く白の美しさ。白と言うよりも光とした方が良いかもしれません。うっすらと灯っています。気高さすら感じさせます。

左:速水御舟「竹生」昭和3年(1928)

また同じく御舟では「竹生」もすこぶる良い。金色の葉をつけた細い若竹が群れては伸びています。仄かに風が吹いているのでしょうか。少し竹はしなっているようにも見えます。そして背景。実に深淵、広がりは無限です。かの名作「春の宵」を思い起こさせるような作品でした。

「大観・春草・御舟と日本美術院の画家たち」展示室風景

ところで上の写真を見てもお分かりいただけるかと思いますが、二、三、気になった点があります。それが軸画の掛け方です。というのも全てではありませんが、少し傾斜のある台に載せられて展示されている。作品の保存、ないしは見やすさの観点からの試みなのでしょうか。ようは上から垂直に吊るされているわけではないのです。

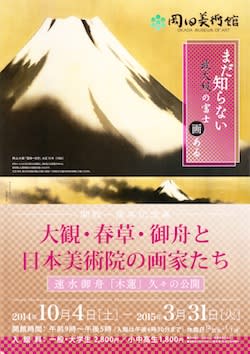

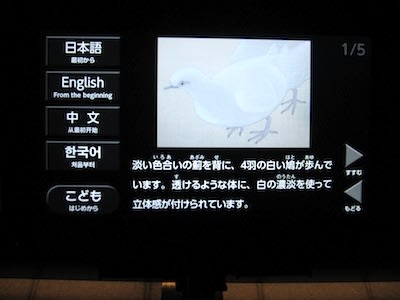

作品解説タッチパネル

また作品の横にタッチパネル方式の解説があるのもポイントです。岡田美術館では音声ガイドがありません。それを補うためのシステムなのでしょう。対応は日本語、英語、中国語、ハングルの4カ国語。それに加え子ども向けの解説もあります。

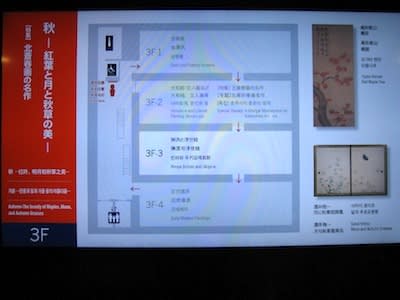

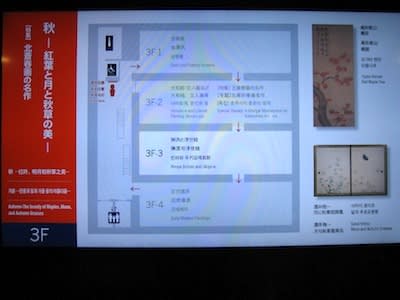

各階案内ディスプレイ

なお各階ロビー部分にも案内のディスプレイがありましたが、そちらの表示も4カ国語でした。

美術館の外へ出てみました。裏手には広大な日本庭園が広がる。ミュージアムショップも館内ではなく正面玄関から庭園に向かった地点にあります。

カフェ「開化亭」

庭園の入口にあるのが昭和初期の日本家屋を改装したカフェ「開化亭」です。ランチタイムにはお弁当や名物の豆アジ天うどんなどを提供し、それ以降はコーヒーなどを楽しめる施設。美術館の入館料を払わずとも利用出来ます。

カフェ「開化亭」と庭園

私が出向いた時は紅葉がまだでしたが、見頃の時期はより美しいのではないでしょうか。箱根の穴場的スポットかもしれません。

もう一度「風神雷神図」の壁画の表へ廻ってみましょう。ちょうど壁画を眺める形であるのが「足湯」です。

足湯カフェ(美術館入館者は無料)

敷地内の源泉から直接ひいた掛け流しの温泉です。足を浸してしばし壁画を見ていると美術館内を歩き回って疲れた足も回復してくるような気がします。

足湯

なお足湯は300円ですが、美術館入館者は無料です。これを観覧後利用しない手はありません。

岡田美術館正面 *「(風・刻(かぜ・とき)」

岡田美術館の展示面積は約5000平方メートル。比較すれば全面新装の東博東洋館は4200平方メートルです。それよりも大きくて広い。1~2時間程度では到底見切れません。ゆっくり作品と向き合えばゆうに半日近くはかかるのではないでしょうか。

美術館5階より「開化亭」

お値段は足湯込みで2800円。端的に美術館の入館料の相場からすると相当に高めです。ただしはじめにも触れた「御殿」のような岡田美術館。凄まじき東洋美術コレクションです。美術好きとして一度は見ておくのも良いのではないでしょうか。

2015年3月31日まで開催されています。

「大観・春草・御舟と日本美術院の画家たち 速水御舟『木蓮』 久々の公開」 岡田美術館

会期:2014年10月4日(土)~2015年3月31日(火)

休館:会期中無休。ただし2014年12月31日、および2015年1月1日は休館。

時間:9:00~17:00 *入館は閉館の30分前まで。

料金:一般2800円、小・中・高生1800円。

*10名以上の団体割引あり。

*美術館利用者は駐車場、足湯入湯料が無料。

住所:神奈川県足柄下郡箱根町小涌谷493-1

交通:箱根登山鉄道小涌谷駅より伊豆箱根・箱根登山バス「小涌園」下車。有料駐車場(80台)あり。

注)館内の撮影は美術館の特別な許可を得ています。

「大観・春草・御舟と日本美術院の画家たち 速水御舟『木蓮』 久々の公開」

2014/10/4~2015/3/31

岡田美術館で開催中の「大観・春草・御舟と日本美術院の画家たち 速水御舟『木蓮』 久々の公開」を見て来ました。

2013年秋に箱根の小涌谷にオープンした岡田美術館。主にオーナーの岡田氏が蒐集した東洋美術コレクションを公開。最近ではかの歌麿の幻の名作「深川の雪」の展示などで大きな話題を集めました。

かねてから私も「岡田美術館は箱、そして作品共々凄い。」という噂を聞いていたものの、なかなか行きそびれてしまっていました。

岡田美術館入口

といわけで岡田美術館デビューです。場所は先にも触れたように小涌谷。箱根ホテル小涌園やユネッサンのすぐ横です。界隈では比較的人の集まる地域に位置しています。

岡田美術館全景

車で美術館の建物を一目見ても「凄さ」に気がつきました。端的に大きい。予想以上です。表現が相応しくないかもしれませんが、「御殿」という言葉が思い浮かびました。立派です。箱根の山を背にしての堂々たる姿。建つというよりも聳えたっています。

福井江太郎「風・刻」(美術館正面)

そして何と言っても目を引くのが美術館の前面に広がる宗達の「風神雷神図」を模した壁画です。これは日本画家の福井江太郎氏が構想からおおよそ5年の歳月をかけて完成させたもの。縦12メートルに横30メートル、タイトルは「風・刻(かぜ・とき)」です。

はめ込まれた金地のパネルは全部で640枚。実際は真鍮だそうです。古色までも丹念に再現し、かの宗達画の神の力強い勇姿を表しています。

さて美術館内、一つ注意が必要です。というのもカメラはもちろん携帯電話も持ち込み禁止。全てエントランス横のロッカーに預ける必要があります。また入口では空港ならぬ簡単なセキュリティチェックゲートもありました。ただそれゆえでしょうか。展示室内にはいわゆる監視の方が一人もおられません。

今回は館内の一部の撮影の許可を特別に頂戴しました。

フロアは全部で5層です。1階は中国陶磁や青銅器、2階が日本陶磁、3階と4階が日本絵画と書跡、そして5階が仏教美術です。各階は5階を除いてはほぼ同じ広さですが、内部は展示階によって構造や仕切りが異なっています。

2階ロビーとエスカレーター

入館者は順にそのフロアをエスカレーターなりで行き来する仕掛けです。構造自体は科博の新館に少し似ているかもしれません。

展示室はまさに暗室です。映り込みの少ないガラスにやや強めのピンポイントの照明で作品を見せています。そしてこれが実に美しい。陶磁器の色、金屏風の輝き、日本画の顔料の繊細な質感、全てが際立って映ります。またガラスと作品の距離も意外に近いもの。展示環境、そして作品の見せ方としては、驚くほどに効果的でした。

「大観・春草・御舟と日本美術院の画家たち」展示室風景

ともかく東洋、日本の多岐に渡る美術コレクション、全300件です。とてもブログでは細かに追えませんが、まず関心したのは江戸絵画に素晴らしい優品があるということ。また抱一の「月に秋草図屏風」など琳派にも充実した作品が多い。さらには金屏風です。特別に金屏風のみをあしらえた展示室は壮観の一言。息をのんでしまいます。

乾山の「色絵紅葉文透彫反鉢」がありました。かつて東博対決展でも出品のあった器、当時は別の所蔵であった記憶がありますが、いつの間にか岡田美術館のコレクションとなっていた。また当時では中国の景徳鎮も美しいものが多い。極めつけは「青花花唐草文碗」です。日本に伝わる数少ないパレス・ボウルの一品、優雅な唐草文が広がる。非常に薄はりです。下から眺めると透けているのではないかと思うほどでした。

「大観・春草・御舟と日本美術院の画家たち」展示室風景

ほか仏教美術や朝鮮の青磁など見るべき作品は無数にある。また一部の器の展示台は何と回転します。ある意味での演出です。眼福とはこのことでしょう。率直なところ「まさかこれほどとは。」と驚くばかりでした。

表題の「大観・春草・御舟と日本美術院の画家たち」は開館一周年を記念しての企画展示です。いわゆる日本美術院の画家の作品を紹介しています。

菱田春草「海月」明治40年(1907)頃

東京国立近代美術館で回顧展のあった春草に優品が多いことに驚きました。全5点。例えば「海月」です。春草が五浦へ移って一年後に描いた作品、岩場には白波が打ち寄せ、上を見上げれば雲間に満月が彷徨っている。非常に情緒的、透明感のある海の水色が目に染みます。

速水御舟「木蓮(春園麗華)」大正5年(1926)

久々の公開となった御舟の「木蓮」にも心打たれました。彩色はなく墨のみで描いた大ぶりの木蓮。花も枝も葉も上へとのびて思いの外に生気がある。手前の木蓮と奥とで墨の濃淡を使い分けているからでしょうか。空間に奥行きがあります。それにしても花の開く白の美しさ。白と言うよりも光とした方が良いかもしれません。うっすらと灯っています。気高さすら感じさせます。

左:速水御舟「竹生」昭和3年(1928)

また同じく御舟では「竹生」もすこぶる良い。金色の葉をつけた細い若竹が群れては伸びています。仄かに風が吹いているのでしょうか。少し竹はしなっているようにも見えます。そして背景。実に深淵、広がりは無限です。かの名作「春の宵」を思い起こさせるような作品でした。

「大観・春草・御舟と日本美術院の画家たち」展示室風景

ところで上の写真を見てもお分かりいただけるかと思いますが、二、三、気になった点があります。それが軸画の掛け方です。というのも全てではありませんが、少し傾斜のある台に載せられて展示されている。作品の保存、ないしは見やすさの観点からの試みなのでしょうか。ようは上から垂直に吊るされているわけではないのです。

作品解説タッチパネル

また作品の横にタッチパネル方式の解説があるのもポイントです。岡田美術館では音声ガイドがありません。それを補うためのシステムなのでしょう。対応は日本語、英語、中国語、ハングルの4カ国語。それに加え子ども向けの解説もあります。

各階案内ディスプレイ

なお各階ロビー部分にも案内のディスプレイがありましたが、そちらの表示も4カ国語でした。

美術館の外へ出てみました。裏手には広大な日本庭園が広がる。ミュージアムショップも館内ではなく正面玄関から庭園に向かった地点にあります。

カフェ「開化亭」

庭園の入口にあるのが昭和初期の日本家屋を改装したカフェ「開化亭」です。ランチタイムにはお弁当や名物の豆アジ天うどんなどを提供し、それ以降はコーヒーなどを楽しめる施設。美術館の入館料を払わずとも利用出来ます。

カフェ「開化亭」と庭園

私が出向いた時は紅葉がまだでしたが、見頃の時期はより美しいのではないでしょうか。箱根の穴場的スポットかもしれません。

もう一度「風神雷神図」の壁画の表へ廻ってみましょう。ちょうど壁画を眺める形であるのが「足湯」です。

足湯カフェ(美術館入館者は無料)

敷地内の源泉から直接ひいた掛け流しの温泉です。足を浸してしばし壁画を見ていると美術館内を歩き回って疲れた足も回復してくるような気がします。

足湯

なお足湯は300円ですが、美術館入館者は無料です。これを観覧後利用しない手はありません。

岡田美術館正面 *「(風・刻(かぜ・とき)」

岡田美術館の展示面積は約5000平方メートル。比較すれば全面新装の東博東洋館は4200平方メートルです。それよりも大きくて広い。1~2時間程度では到底見切れません。ゆっくり作品と向き合えばゆうに半日近くはかかるのではないでしょうか。

美術館5階より「開化亭」

お値段は足湯込みで2800円。端的に美術館の入館料の相場からすると相当に高めです。ただしはじめにも触れた「御殿」のような岡田美術館。凄まじき東洋美術コレクションです。美術好きとして一度は見ておくのも良いのではないでしょうか。

2015年3月31日まで開催されています。

「大観・春草・御舟と日本美術院の画家たち 速水御舟『木蓮』 久々の公開」 岡田美術館

会期:2014年10月4日(土)~2015年3月31日(火)

休館:会期中無休。ただし2014年12月31日、および2015年1月1日は休館。

時間:9:00~17:00 *入館は閉館の30分前まで。

料金:一般2800円、小・中・高生1800円。

*10名以上の団体割引あり。

*美術館利用者は駐車場、足湯入湯料が無料。

住所:神奈川県足柄下郡箱根町小涌谷493-1

交通:箱根登山鉄道小涌谷駅より伊豆箱根・箱根登山バス「小涌園」下車。有料駐車場(80台)あり。

注)館内の撮影は美術館の特別な許可を得ています。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「Plastic?/Plastic! 高度経済成長とプラスチック」 松戸市立博物館

松戸市立博物館

「Plastic?/Plastic! 高度経済成長とプラスチック」

10/11-11/30

松戸市立博物館で開催中の「Plastic?/Plastic! 高度経済成長とプラスチック」を見てきました。

身の回りに溢れかえり、生活にも欠かせないプラスチック製品。しかしその普及の歴史は意外と短く、国内で広まったのは高度経済成長期の頃です。現在では一般家庭でも数万点はあると言われています。

「Plastic?/Plastic!」展会場入口

そうした生活とプラスチック製品の関わりを見る展覧会です。会場には580点ものプラスチック製品がずらり。プラスチック製品が暮らしの中へどう浸透したのかを追う内容となっています。

「食パンケース」

さて冒頭、ペットボトルやポリバケツなど、無数に積まれたプラスチック製品を横目に進むと現れるのが、竹で編まれた野菜籠や背負い籠。かつて生活の場で用いられていた伝統的な日用品の数々です。

編目も美しい竹の籠、思わずその意匠に惹かれてしまいますが、振り返ればこの展覧会はプラスチック展。何故に竹籠があるのかと思ってしまいました。

答えはその先にありました。というのも横を見れば真竹とプラスチック製の果物籠が隣り合わせに置いてあります。よって比較可能、形はよく似ています。もちろんプラスチック製のカゴが竹製のそれを模したわけです。

「プラスチックがいっぱい」1966年

つまり木や竹による昔の日用品がどのようにプラスチックへ置き換わったのかが分かるのです。例えば木製の湯おけがあったと思えば、隣に銭湯でお馴染みの「ケロリン」がある。さらに昔のトタン製と今のポリ製の米びつや湯たんぽも一緒に並んでいました。

女性のストッキングが元々絹製だとは知りませんでした。靴下としてシルクの製品が生まれたのは1929年のこと。その後、国内では1952年にナイロンの製品が発売されます。そこでストッキングと呼ばれるようになりました。

興味深いのがポリバケツです。発売は1957年、積水化学工業の商品名でもあったそうですが、当初はかなり高価なものとして扱われていたとか。何と帝国ホテルの客室でワインクーラーとして使われていたこともあったそうです。

「調味料容器セット」

当時のポリバケツ5点セットの販売価格は2750円。それを現在の価値に直すと35000円です。また10リットルのポリバケツも今の価格で8000円と高い。さらにポリスチレンの調味料容器セットが贈答用として販売されていました。「カラーなバケツでモダンな暮らし」とは積水のキャッチコピー。まさにプラスチックは「夢の素材」でもあったわけです。

おもちゃもあります。例えばキューピー人形、1927年の発売時はセルロース製です。外貨を稼ぐべくアメリカへの輸出用として生産されますが、如何せんセルロースは燃えやすいもの。1932年の白木屋の大火事ではセルロース製品が延焼の原因ともされ、不買運動も起こってしまいます。結果的にアメリカでは輸入禁止、戦後は塩化ビニールへと取って代わりました。ウルトラマンやゴジラなどのソフトビニールのフィギュアが誕生します。(但しセルロース製の玩具の生産は続けられます。)

「おもちゃの写真」(江崎グリコ)

極めつけはグリコのおまけです。1957年に菓子の中にプラスチック製のおもちゃが入れられるようになります。そして会場ではパッケージとともに230点にも及ぶグリコのおまけを紹介。これは壮観です。懐かしい方も多いのではないでしょうか。

さて人々の生活を支えてきたプラスチック製品、必ずしも良い点ばかりが挙げられるというわけでもありません。

ゴミの問題です。例えば新潟の柏崎、海辺に漂着するプラスチックゴミを扱っている。日本海に面する同市、中国語やハングルの記された漂着プラスチックゴミも少なくない。ゴミ問題の解決の難しさを感じさせます。

一方でプラスチックがゴミ問題を「解決」した事例も紹介されます。1960年代の東京です。それ以前はゴミを大八車で収集していましたが、ゴミの散乱や分別が問題となり、ふた付きのプラスチック容器の収集に改められる。東京オリンピックが契機です。その時に広くプラスチック容器が使われるようになりました。

そのほかには1960年代の漫画サザエさんでプラスチック製品が扱われる場面を紹介するコーナーも面白い。さらにはイームズに学んで剣持勇がデザインしたプラスチックの椅子の展示などもありました。

「常盤平団地再現展示」(総合展示室)

さて松戸市の郷土史を紹介する同博物館、常設では縄文時代以来の松戸の歴史を模型や資料などで辿っていますが、何と言っても見逃せないのがラスト、「常盤平団地再現展示」に他なりません。

「常盤平団地再現展示」(室内)

3階建ての常盤平団地の一部を実寸大で再現したセット。時代は1962年、当時のテレビや家具などが置かれています。考えてみれば常盤平団地の発展はプラスチック展で追ってきた時代と重なります。ここでも高度経済成長期の人々の暮らしを見ることが出来るわけです。

「常盤平団地再現展示」(室内)

こちらは中へ入ることも可能。撮影も出来ます。室内のプラスチック製品を探してみるのも楽しいのかもしれません。

「常盤平団地再現展示」(外から)

博物館へのアクセスです。JR線新八柱駅、もしくは新京成線八柱駅より徒歩15分との案内がありますが、途中に立体交差があるなど、歩くと意外と時間がかかります。八柱駅前ロータリーからの新京成バス(時刻表)をおすすめします。

プラスチック展自体は一室での展開、かなり手狭なスペースではあります。しかしながらプラスチックという素材がいかに生活の場に根付いたのかを知る展覧会、思いがけないほど面白く見ることが出来ました。

「松戸市立博物館」正面

11月30日まで開催されています。

「Plastic?/Plastic! 高度経済成長とプラスチック」 松戸市立博物館

会期:10月11日(土)~11月30日(日)

休館:月曜日。但し10月13日、11月3日、11月24日は開館。翌10月14日、11月4日、11月25日は休館。

料金:一般300(240)円、大学・高校生150(100)円、中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

時間:9:30~17:00。入館は閉館の30分前まで。

住所:千葉県松戸市千駄堀671

交通:新京成線八柱駅、JR武蔵野線新八柱駅より徒歩15分。八柱、新八柱駅より松戸新京成バス「小金原循環・北小金駅」行き、「公園中央口」バス停下車すぐ。

「Plastic?/Plastic! 高度経済成長とプラスチック」

10/11-11/30

松戸市立博物館で開催中の「Plastic?/Plastic! 高度経済成長とプラスチック」を見てきました。

身の回りに溢れかえり、生活にも欠かせないプラスチック製品。しかしその普及の歴史は意外と短く、国内で広まったのは高度経済成長期の頃です。現在では一般家庭でも数万点はあると言われています。

「Plastic?/Plastic!」展会場入口

そうした生活とプラスチック製品の関わりを見る展覧会です。会場には580点ものプラスチック製品がずらり。プラスチック製品が暮らしの中へどう浸透したのかを追う内容となっています。

「食パンケース」

さて冒頭、ペットボトルやポリバケツなど、無数に積まれたプラスチック製品を横目に進むと現れるのが、竹で編まれた野菜籠や背負い籠。かつて生活の場で用いられていた伝統的な日用品の数々です。

編目も美しい竹の籠、思わずその意匠に惹かれてしまいますが、振り返ればこの展覧会はプラスチック展。何故に竹籠があるのかと思ってしまいました。

答えはその先にありました。というのも横を見れば真竹とプラスチック製の果物籠が隣り合わせに置いてあります。よって比較可能、形はよく似ています。もちろんプラスチック製のカゴが竹製のそれを模したわけです。

「プラスチックがいっぱい」1966年

つまり木や竹による昔の日用品がどのようにプラスチックへ置き換わったのかが分かるのです。例えば木製の湯おけがあったと思えば、隣に銭湯でお馴染みの「ケロリン」がある。さらに昔のトタン製と今のポリ製の米びつや湯たんぽも一緒に並んでいました。

女性のストッキングが元々絹製だとは知りませんでした。靴下としてシルクの製品が生まれたのは1929年のこと。その後、国内では1952年にナイロンの製品が発売されます。そこでストッキングと呼ばれるようになりました。

興味深いのがポリバケツです。発売は1957年、積水化学工業の商品名でもあったそうですが、当初はかなり高価なものとして扱われていたとか。何と帝国ホテルの客室でワインクーラーとして使われていたこともあったそうです。

「調味料容器セット」

当時のポリバケツ5点セットの販売価格は2750円。それを現在の価値に直すと35000円です。また10リットルのポリバケツも今の価格で8000円と高い。さらにポリスチレンの調味料容器セットが贈答用として販売されていました。「カラーなバケツでモダンな暮らし」とは積水のキャッチコピー。まさにプラスチックは「夢の素材」でもあったわけです。

おもちゃもあります。例えばキューピー人形、1927年の発売時はセルロース製です。外貨を稼ぐべくアメリカへの輸出用として生産されますが、如何せんセルロースは燃えやすいもの。1932年の白木屋の大火事ではセルロース製品が延焼の原因ともされ、不買運動も起こってしまいます。結果的にアメリカでは輸入禁止、戦後は塩化ビニールへと取って代わりました。ウルトラマンやゴジラなどのソフトビニールのフィギュアが誕生します。(但しセルロース製の玩具の生産は続けられます。)

「おもちゃの写真」(江崎グリコ)

極めつけはグリコのおまけです。1957年に菓子の中にプラスチック製のおもちゃが入れられるようになります。そして会場ではパッケージとともに230点にも及ぶグリコのおまけを紹介。これは壮観です。懐かしい方も多いのではないでしょうか。

さて人々の生活を支えてきたプラスチック製品、必ずしも良い点ばかりが挙げられるというわけでもありません。

ゴミの問題です。例えば新潟の柏崎、海辺に漂着するプラスチックゴミを扱っている。日本海に面する同市、中国語やハングルの記された漂着プラスチックゴミも少なくない。ゴミ問題の解決の難しさを感じさせます。

一方でプラスチックがゴミ問題を「解決」した事例も紹介されます。1960年代の東京です。それ以前はゴミを大八車で収集していましたが、ゴミの散乱や分別が問題となり、ふた付きのプラスチック容器の収集に改められる。東京オリンピックが契機です。その時に広くプラスチック容器が使われるようになりました。

そのほかには1960年代の漫画サザエさんでプラスチック製品が扱われる場面を紹介するコーナーも面白い。さらにはイームズに学んで剣持勇がデザインしたプラスチックの椅子の展示などもありました。

「常盤平団地再現展示」(総合展示室)

さて松戸市の郷土史を紹介する同博物館、常設では縄文時代以来の松戸の歴史を模型や資料などで辿っていますが、何と言っても見逃せないのがラスト、「常盤平団地再現展示」に他なりません。

「常盤平団地再現展示」(室内)

3階建ての常盤平団地の一部を実寸大で再現したセット。時代は1962年、当時のテレビや家具などが置かれています。考えてみれば常盤平団地の発展はプラスチック展で追ってきた時代と重なります。ここでも高度経済成長期の人々の暮らしを見ることが出来るわけです。

「常盤平団地再現展示」(室内)

こちらは中へ入ることも可能。撮影も出来ます。室内のプラスチック製品を探してみるのも楽しいのかもしれません。

「常盤平団地再現展示」(外から)

博物館へのアクセスです。JR線新八柱駅、もしくは新京成線八柱駅より徒歩15分との案内がありますが、途中に立体交差があるなど、歩くと意外と時間がかかります。八柱駅前ロータリーからの新京成バス(時刻表)をおすすめします。

プラスチック展自体は一室での展開、かなり手狭なスペースではあります。しかしながらプラスチックという素材がいかに生活の場に根付いたのかを知る展覧会、思いがけないほど面白く見ることが出来ました。

「松戸市立博物館」正面

11月30日まで開催されています。

「Plastic?/Plastic! 高度経済成長とプラスチック」 松戸市立博物館

会期:10月11日(土)~11月30日(日)

休館:月曜日。但し10月13日、11月3日、11月24日は開館。翌10月14日、11月4日、11月25日は休館。

料金:一般300(240)円、大学・高校生150(100)円、中学生以下無料。

*( )内は20名以上の団体料金。

時間:9:30~17:00。入館は閉館の30分前まで。

住所:千葉県松戸市千駄堀671

交通:新京成線八柱駅、JR武蔵野線新八柱駅より徒歩15分。八柱、新八柱駅より松戸新京成バス「小金原循環・北小金駅」行き、「公園中央口」バス停下車すぐ。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

「中西夏之 キアスム/chiasme」 SCAI THE BATHHOUSE

SCAI THE BATHHOUSE

「中西夏之 キアスム/chiasme」

10/10-11/8

SCAI THE BATHHOUSEで開催中の「中西夏之 キアスム/chiasme」を見て来ました。

1935年生まれの画家、中西夏之。最近ではDIC川村記念美術館で個展を開催。川村の広いスペースを効果的に利用した展示は大いに見応えがありました。

「中西夏之展」 DIC川村記念美術館(はろるど)

新旧作を交えた個展です。そして「アトリエの一部をそのまま展示会場に移動」(*)したという展示。一部の作品は川村の時と同じようにイーゼルに立ててある。さらに床への展開もあります。必ずしも壁に掛けられているだけではありません。

会場内の撮影が出来ました。

ゆえにご覧の通り、作品の横から廻って別の作品とあわせながら見ることも出来ます。「交叉、絡み合い」(*)との言葉がありましたが、確かに作品同士がどこか関係を持ち、また緩やかに繋がっているようにも映る。空間自体が一つの作品、言わばインスタレーションとして捉えても良いのかもしれません。

「本展のタイトルになっているメルロ=ポンティによる用語、chiasme(キアスム)の持つ意味、交叉、絡み合い、見るものと見られるものとの相互交差といったものは、まさにそのまま作家の思考や制作方法につながっています。」SCAI THE BATHHOUSEより

絵画作品に特徴的なドットが床面の球体と呼応しているように見えました。言い換えれば平面からこぼれ落ちた球とでも表せるでしょうか。また平面のとりわけ近作における断片的なドットがさも星空が広がっているようにも映ります。

銭湯跡の同ギャラリーではかつて劇団による公演があったそうです。今もし、この中西の展示空間を舞台するとどのような身体的パフォーマンスが成り立ち得るのだろうか。そのようなことも想像してしまいました。

ちょうど私が出向いた日が秋晴れの土曜日だったゆえでしょうか。おそらくは界隈を巡る観光客の方が作品を背にして楽しそうに写真を撮っている姿が印象的でした。

11月8日まで開催されています。

*印はギャラリーサイトより。写真は全て「中西夏之 キアスム/chiasme」展会場風景。

「中西夏之 キアスム/chiasme」 SCAI THE BATHHOUSE

会期:10月10日(金)~11月8日(土)

休廊:日・月・祝。

時間:12:00~18:00

住所:台東区谷中6-1-23

交通:JR線・京成線日暮里駅南口より徒歩6分。東京メトロ千代田線根津駅より徒歩7分。

「中西夏之 キアスム/chiasme」

10/10-11/8

SCAI THE BATHHOUSEで開催中の「中西夏之 キアスム/chiasme」を見て来ました。

1935年生まれの画家、中西夏之。最近ではDIC川村記念美術館で個展を開催。川村の広いスペースを効果的に利用した展示は大いに見応えがありました。

「中西夏之展」 DIC川村記念美術館(はろるど)

新旧作を交えた個展です。そして「アトリエの一部をそのまま展示会場に移動」(*)したという展示。一部の作品は川村の時と同じようにイーゼルに立ててある。さらに床への展開もあります。必ずしも壁に掛けられているだけではありません。

会場内の撮影が出来ました。

ゆえにご覧の通り、作品の横から廻って別の作品とあわせながら見ることも出来ます。「交叉、絡み合い」(*)との言葉がありましたが、確かに作品同士がどこか関係を持ち、また緩やかに繋がっているようにも映る。空間自体が一つの作品、言わばインスタレーションとして捉えても良いのかもしれません。

「本展のタイトルになっているメルロ=ポンティによる用語、chiasme(キアスム)の持つ意味、交叉、絡み合い、見るものと見られるものとの相互交差といったものは、まさにそのまま作家の思考や制作方法につながっています。」SCAI THE BATHHOUSEより

絵画作品に特徴的なドットが床面の球体と呼応しているように見えました。言い換えれば平面からこぼれ落ちた球とでも表せるでしょうか。また平面のとりわけ近作における断片的なドットがさも星空が広がっているようにも映ります。

銭湯跡の同ギャラリーではかつて劇団による公演があったそうです。今もし、この中西の展示空間を舞台するとどのような身体的パフォーマンスが成り立ち得るのだろうか。そのようなことも想像してしまいました。

ちょうど私が出向いた日が秋晴れの土曜日だったゆえでしょうか。おそらくは界隈を巡る観光客の方が作品を背にして楽しそうに写真を撮っている姿が印象的でした。

11月8日まで開催されています。

*印はギャラリーサイトより。写真は全て「中西夏之 キアスム/chiasme」展会場風景。

「中西夏之 キアスム/chiasme」 SCAI THE BATHHOUSE

会期:10月10日(金)~11月8日(土)

休廊:日・月・祝。

時間:12:00~18:00

住所:台東区谷中6-1-23

交通:JR線・京成線日暮里駅南口より徒歩6分。東京メトロ千代田線根津駅より徒歩7分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

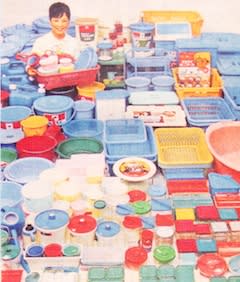

「東山魁夷と東京美術学校有志」 市川市東山魁夷記念館

市川市東山魁夷記念館

「特別展 東山魁夷と東京美術学校有志ー橋本明治・加藤栄三・山田申吾」

10/11-11/30

市川市東山魁夷記念館で開催中の「特別展 東山魁夷と東京美術学校有志ー橋本明治・加藤栄三・山田申吾」を見て来ました。

昭和6年に東京美術学校の日本画科を卒業した東山魁夷。その同窓は「花の六年組」として語り継がれたそうです。

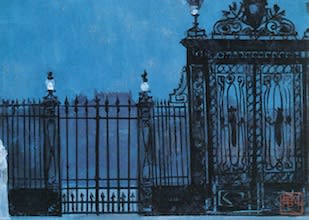

東山魁夷「門(習作)」1959(昭和34)年 小川美術館

本展では魁夷に加え、同窓の橋本明治、加藤栄三、山田申吾の作品を紹介しています。

「道」の試作から始まる展覧会、冒頭は彼らを友人として繋ぐ各種資料が展示されています。

「伊豆米若山荘にて」と題された淡彩の軸画、魁夷が椿を描き、栄三や申吾らがみかんやツクシを描く。即興的な筆遣い、旅先でのいわゆる席画でしょうか。彼らの合作として捉えても差し支えないかもしれません。

また同じく合作と言えば「リスと栗」も可愛らしい一枚です。魁夷と栄三の合作、魁夷は大きな葉のついた栗の枝を描いている。そこに向き合うのが一匹のリス。もちろん描いたのは栄三です。ちなみに栄三は魁夷の親友。また魁夷の住んだ市川の素封家の知遇を得て世に出たという、市川とも所縁のある画家でもあります。

そのほか同窓の「六窓会」の案内状や会場写真、またともに参加した現代美術日本画展(昭和33年。日本橋高島屋。)の図録なども目を引きます。彼らが画家としていかに関わりを持っていたのかを知ることが出来ました。

さて展示は2フロアでの構成。1階部分が主に資料やスケッチ、2階が本画です。4名の画家の戦前戦後の作品、約20点が展示されています。

山田申吾「武蔵野」1931(昭和6)年 東京藝術大学大学美術館

山田申吾の「武蔵野」はどうでしょうか。広々とした田園風景、刈り取りを追えた田んぼでしょう。木々は少し色づいているようにも見えます。稲穂の掛け干しはうっすら黄金色に光っている。そして遠景の彼方には白い雪の被った富士山の姿を望むことも出来ます。

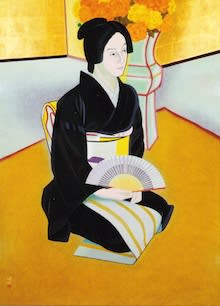

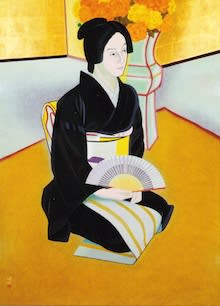

橋本明治「まり千代像」1954(昭和29)年 東京国立近代美術館

橋本明治では「まり千代像」が秀逸でした。東近美所蔵の一枚、金屏風を背に黒の着物を着た女性が扇子を手にして座っている。表情はやや険しい。屏風の前には黄色い花が飾られています。画家ならではの太い輪郭線です。敷物の線と屏風の下の線の描く幾何学模様が際立って見えます。

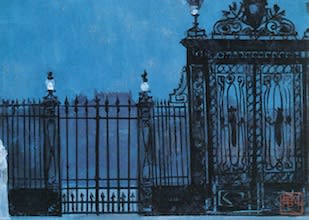

東山魁夷では「エルシノアの街」に惹かれました。デンマークの都市の風景を描いた作品、魁夷の「北欧シリーズ」の一枚です。都市風景と言えども画面のほぼ全てを覆うのは建物の壁。底抜けの晴天の下での青みがかった石壁が映えます。壁の質感を出すためでしょうか。絵具を少し盛っている。窓に光が差し込む様子も美しく表されていました。

東山魁夷「ウプサラ風景」1953(昭和38)年 香川県立東山魁夷せとうち美術館

なお今回は特別展ということで同記念館以外のコレクションも展示。東京藝術大学大学美術館や加藤栄三・東一記念美術館、また山梨県立美術館や香川県立東山魁夷せとうち美術館などからも作品が来ています。(出品リスト)

小津安二郎の映画に魁夷らの作品が映されていたそうです。例えば魁夷では「門」、明治では「石橋」が映画のワンシーンに登場します。一番多いのは橋本明治で計8点です。その辺についても資料での紹介がありました。

市川市東山魁夷記念館は魁夷の住んだ中山の地に位置する魁夷顕彰の記念館。留学の地ドイツの建築様式を模した西洋風の建物です。

館内には精養軒直営のカフェ「白馬亭」があり、名物のハヤシライスをいただけるほか、コーヒーや紅茶を片手に寛ぐことも出来ます。非常にこじんまりとした施設ではありますが、界隈ではちょっとしたシンボルです。

最寄のJR下総中山駅からは坂をあがって徒歩20分ほど。少し距離があります。駅からは京成バスシステム(柏井線)の利用をおすすめします。*最寄バス停は「北方」です。

11月30日まで開催されています。

「特別展 東山魁夷と東京美術学校有志ー橋本明治・加藤栄三・山田申吾」 市川市東山魁夷記念館

会期:10月11日(土)~11月30日(日)

休館:月曜日。但し祝日にあたる場合は翌平日。

料金:一般700(560)円、65歳以上560円、高校・大学生350(280)円、中学生以下無料。

*( )内は25名以上の団体料金。

時間:10:00~17:00。入場は閉館の30分前まで。

住所:千葉県市川市中山1-16-2

交通:JR下総中山駅より徒歩約20分。京成中山駅より徒歩約15分。JR線下総中山駅より京成バスシステム柏井線「市営霊園・保健医療福祉センター」行き、「北方」バス停下車約1分。(下総中山駅バス時刻表)有料駐車場あり。

「特別展 東山魁夷と東京美術学校有志ー橋本明治・加藤栄三・山田申吾」

10/11-11/30

市川市東山魁夷記念館で開催中の「特別展 東山魁夷と東京美術学校有志ー橋本明治・加藤栄三・山田申吾」を見て来ました。

昭和6年に東京美術学校の日本画科を卒業した東山魁夷。その同窓は「花の六年組」として語り継がれたそうです。

東山魁夷「門(習作)」1959(昭和34)年 小川美術館

本展では魁夷に加え、同窓の橋本明治、加藤栄三、山田申吾の作品を紹介しています。

「道」の試作から始まる展覧会、冒頭は彼らを友人として繋ぐ各種資料が展示されています。

「伊豆米若山荘にて」と題された淡彩の軸画、魁夷が椿を描き、栄三や申吾らがみかんやツクシを描く。即興的な筆遣い、旅先でのいわゆる席画でしょうか。彼らの合作として捉えても差し支えないかもしれません。

また同じく合作と言えば「リスと栗」も可愛らしい一枚です。魁夷と栄三の合作、魁夷は大きな葉のついた栗の枝を描いている。そこに向き合うのが一匹のリス。もちろん描いたのは栄三です。ちなみに栄三は魁夷の親友。また魁夷の住んだ市川の素封家の知遇を得て世に出たという、市川とも所縁のある画家でもあります。

そのほか同窓の「六窓会」の案内状や会場写真、またともに参加した現代美術日本画展(昭和33年。日本橋高島屋。)の図録なども目を引きます。彼らが画家としていかに関わりを持っていたのかを知ることが出来ました。

さて展示は2フロアでの構成。1階部分が主に資料やスケッチ、2階が本画です。4名の画家の戦前戦後の作品、約20点が展示されています。

山田申吾「武蔵野」1931(昭和6)年 東京藝術大学大学美術館

山田申吾の「武蔵野」はどうでしょうか。広々とした田園風景、刈り取りを追えた田んぼでしょう。木々は少し色づいているようにも見えます。稲穂の掛け干しはうっすら黄金色に光っている。そして遠景の彼方には白い雪の被った富士山の姿を望むことも出来ます。

橋本明治「まり千代像」1954(昭和29)年 東京国立近代美術館

橋本明治では「まり千代像」が秀逸でした。東近美所蔵の一枚、金屏風を背に黒の着物を着た女性が扇子を手にして座っている。表情はやや険しい。屏風の前には黄色い花が飾られています。画家ならではの太い輪郭線です。敷物の線と屏風の下の線の描く幾何学模様が際立って見えます。

東山魁夷では「エルシノアの街」に惹かれました。デンマークの都市の風景を描いた作品、魁夷の「北欧シリーズ」の一枚です。都市風景と言えども画面のほぼ全てを覆うのは建物の壁。底抜けの晴天の下での青みがかった石壁が映えます。壁の質感を出すためでしょうか。絵具を少し盛っている。窓に光が差し込む様子も美しく表されていました。

東山魁夷「ウプサラ風景」1953(昭和38)年 香川県立東山魁夷せとうち美術館

なお今回は特別展ということで同記念館以外のコレクションも展示。東京藝術大学大学美術館や加藤栄三・東一記念美術館、また山梨県立美術館や香川県立東山魁夷せとうち美術館などからも作品が来ています。(出品リスト)

小津安二郎の映画に魁夷らの作品が映されていたそうです。例えば魁夷では「門」、明治では「石橋」が映画のワンシーンに登場します。一番多いのは橋本明治で計8点です。その辺についても資料での紹介がありました。

市川市東山魁夷記念館は魁夷の住んだ中山の地に位置する魁夷顕彰の記念館。留学の地ドイツの建築様式を模した西洋風の建物です。

館内には精養軒直営のカフェ「白馬亭」があり、名物のハヤシライスをいただけるほか、コーヒーや紅茶を片手に寛ぐことも出来ます。非常にこじんまりとした施設ではありますが、界隈ではちょっとしたシンボルです。

最寄のJR下総中山駅からは坂をあがって徒歩20分ほど。少し距離があります。駅からは京成バスシステム(柏井線)の利用をおすすめします。*最寄バス停は「北方」です。

11月30日まで開催されています。

「特別展 東山魁夷と東京美術学校有志ー橋本明治・加藤栄三・山田申吾」 市川市東山魁夷記念館

会期:10月11日(土)~11月30日(日)

休館:月曜日。但し祝日にあたる場合は翌平日。

料金:一般700(560)円、65歳以上560円、高校・大学生350(280)円、中学生以下無料。

*( )内は25名以上の団体料金。

時間:10:00~17:00。入場は閉館の30分前まで。

住所:千葉県市川市中山1-16-2

交通:JR下総中山駅より徒歩約20分。京成中山駅より徒歩約15分。JR線下総中山駅より京成バスシステム柏井線「市営霊園・保健医療福祉センター」行き、「北方」バス停下車約1分。(下総中山駅バス時刻表)有料駐車場あり。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

ブリヂストン美術館で「ナイト・アート・クルーズ」が開催されます

現在、ブリヂストン美術館で開催中のウィレム・デ・クーニング展。第二次大戦後のアメリカの抽象画家、クーニングの制作の一端を見るテーマ展示です。ジョン・アンド・キミコ・パワーズ・コレクションを中心とした約35点の作品が紹介されています。

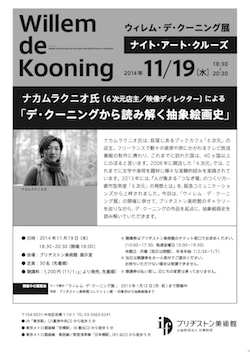

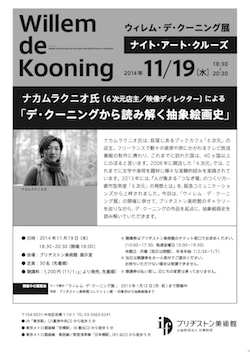

その関連の企画だそうです。「ナイト・アート・クルーズ」が開催されます。

[ブリヂストン美術館「ウィレム・デ・クーニング展 ナイト・アート・クルーズ」開催概要]

・日時:2014年11月19日(水) 18:30~20:30(開場18:00)

・会場:ブリヂストン美術館 展示室(東京都中央区京橋1-10-1)

・講師:ナカムラクニオ氏(6次元店主/映像ディレクター)

・スケジュール

18:00~ 受付開始

18:30~ ナイト・アート・クルーズ開始

20:30 終了

・定員:30名。*先着順

・参加費:1200円

・申込方法:美術館受付にて聴講券をお買い求め下さい。(受付時間:10:00~17:30、毎週金曜日~19:30)

開催日時は11月19日(水)の18時半より。閉館後の貸し切りツアーです。講師はお馴染み荻窪6次元の店主ナカムラクニオ(@6jigen)さん。イベント時間中、ナカムラさんが展示室を廻りながらギャラリートークをして下さいます。

[イベント詳細]

ナカムラクニオ氏は、荻窪にあるブックカフェ「6次元」の店主。フリーランスで数々の美術や旅にかかわるテレビ放送番組の制作に携わり、これまでに訪れた国は、40ヵ国以上にのぼると言います。2008年に開店した「6次元」では、これまでに文学や美術を題材に様々な実験的試みを実践されています。2013年には、『人が集まる「つなぎ場」のつくり方-都市型茶室「6次元」の発想とは』を、阪急コミュニケーションズから上梓されました。今回は「ウィレム・デ・クーニング展」の開催に併せて、ブリヂストン美術館のギャラリーを巡りながら、デ・クーニングの作品を起点に、抽象絵画史を読み解いていただきます。

参加に際しては事前にブリヂストン美術館の受付で聴講券を購入する必要があります。費用は1200円。定員は30名。先着順での受付です。

*クリックで拡大

*クリックで拡大

ウィレム・デ・クーニング展関連企画「ナイト・アート・クルーズ」を開催します!(ブリヂストン美術館)

6次元などでナカムラさんのお話を伺うといつも感心するのが物事を常に横断的に捉えられるということ。ご著書にも「つなぎ場」とありますが、例えばある画家を見る際においても端的に時系列云々で追いかけない。必ず同時代や関連の画家などを参照して幅広い視野で検討する。そして時に意外なまでの「つながり」を指摘されるのです。

今回の「アート・クルーズ」でもクーニングを起点に抽象絵画を読み解く仕掛け、おそらくは斬新な接点から抽象画家たちのエッセンスなりがひも解かれることでしょう。専門家の立場とは異なった興味深いお話が聞けるのではないかと思います。

ブリヂストン美術館「ウィレム・デ・クーニング展 ナイト・アート・クルーズ」、お時間のある方は参加されては如何でしょうか。

「ナイト・アート・クルーズ」は11月19日の18時半から開催されます。*イベントの受付、もしくは詳細については美術館へお問い合わせ下さい。

「ウィレム・デ・クーニング展」 ブリヂストン美術館

会期:2014年10月8日(水)~2015年1月12日(月)

時間:10:00~18:00(毎週金曜日は20:00まで)*入館は閉館の30分前まで

休館:月曜日。

料金:一般800(600)円、65歳以上600(500)円、大・高生500(400)円、中学生以下無料

*( )内は15名以上団体料金。

*100円割引券

住所:中央区京橋1-10-1

交通:JR線東京駅八重洲中央口徒歩5分。東京メトロ銀座線京橋駅6番出口徒歩5分。東京メトロ銀座線・東西線、都営浅草線日本橋駅B1出口徒歩5分。

その関連の企画だそうです。「ナイト・アート・クルーズ」が開催されます。

[ブリヂストン美術館「ウィレム・デ・クーニング展 ナイト・アート・クルーズ」開催概要]

・日時:2014年11月19日(水) 18:30~20:30(開場18:00)

・会場:ブリヂストン美術館 展示室(東京都中央区京橋1-10-1)

・講師:ナカムラクニオ氏(6次元店主/映像ディレクター)

・スケジュール

18:00~ 受付開始

18:30~ ナイト・アート・クルーズ開始

20:30 終了

・定員:30名。*先着順

・参加費:1200円

・申込方法:美術館受付にて聴講券をお買い求め下さい。(受付時間:10:00~17:30、毎週金曜日~19:30)

開催日時は11月19日(水)の18時半より。閉館後の貸し切りツアーです。講師はお馴染み荻窪6次元の店主ナカムラクニオ(@6jigen)さん。イベント時間中、ナカムラさんが展示室を廻りながらギャラリートークをして下さいます。

[イベント詳細]

ナカムラクニオ氏は、荻窪にあるブックカフェ「6次元」の店主。フリーランスで数々の美術や旅にかかわるテレビ放送番組の制作に携わり、これまでに訪れた国は、40ヵ国以上にのぼると言います。2008年に開店した「6次元」では、これまでに文学や美術を題材に様々な実験的試みを実践されています。2013年には、『人が集まる「つなぎ場」のつくり方-都市型茶室「6次元」の発想とは』を、阪急コミュニケーションズから上梓されました。今回は「ウィレム・デ・クーニング展」の開催に併せて、ブリヂストン美術館のギャラリーを巡りながら、デ・クーニングの作品を起点に、抽象絵画史を読み解いていただきます。

参加に際しては事前にブリヂストン美術館の受付で聴講券を購入する必要があります。費用は1200円。定員は30名。先着順での受付です。

*クリックで拡大

*クリックで拡大ウィレム・デ・クーニング展関連企画「ナイト・アート・クルーズ」を開催します!(ブリヂストン美術館)

6次元などでナカムラさんのお話を伺うといつも感心するのが物事を常に横断的に捉えられるということ。ご著書にも「つなぎ場」とありますが、例えばある画家を見る際においても端的に時系列云々で追いかけない。必ず同時代や関連の画家などを参照して幅広い視野で検討する。そして時に意外なまでの「つながり」を指摘されるのです。

今回の「アート・クルーズ」でもクーニングを起点に抽象絵画を読み解く仕掛け、おそらくは斬新な接点から抽象画家たちのエッセンスなりがひも解かれることでしょう。専門家の立場とは異なった興味深いお話が聞けるのではないかと思います。

ブリヂストン美術館「ウィレム・デ・クーニング展 ナイト・アート・クルーズ」、お時間のある方は参加されては如何でしょうか。

「ナイト・アート・クルーズ」は11月19日の18時半から開催されます。*イベントの受付、もしくは詳細については美術館へお問い合わせ下さい。

「ウィレム・デ・クーニング展」 ブリヂストン美術館

会期:2014年10月8日(水)~2015年1月12日(月)

時間:10:00~18:00(毎週金曜日は20:00まで)*入館は閉館の30分前まで

休館:月曜日。

料金:一般800(600)円、65歳以上600(500)円、大・高生500(400)円、中学生以下無料

*( )内は15名以上団体料金。

*100円割引券

住所:中央区京橋1-10-1

交通:JR線東京駅八重洲中央口徒歩5分。東京メトロ銀座線京橋駅6番出口徒歩5分。東京メトロ銀座線・東西線、都営浅草線日本橋駅B1出口徒歩5分。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| 次ページ » |