おはようございます。アドラー心理学に基づく勇気づけの研修(外部研修も)とカウンセリングを行う ヒューマン・ギルド の岩井俊憲です。

今日は2つのことをお伝えします。

1.最近の私のアドラー心理学の伝え方:【二項対立】よりも【グラデーション】で

2.『1日1分アドラー』の最終ゲラチェック

1.最近の私のアドラー心理学の伝え方:【二項対立】よりも【グラデーション】で

昨日、早稲田大学エクステンセンターで『勇気づけの心理学』の講義の中で「共同体感覚」に触れながら【セルフ・インタレスト】と【ソーシャル・インタレスト】の対比を語っていたときのことです。

私は、アドラーの「われわれが反対しなければならないのは、自分自身への関心だけで動く人である。この態度は、個人と集団にとって、考えられるもっとも大きな障害である」(『人生の意味の心理学 上』)をもとに【ソーシャル・インタレスト】(共同体感覚=利他)の【セルフ・インタレスト】(自己の利益=利己)に対する優位性を伝えていました。

すると、受講生の一人から「【セルフ・インタレスト】を持つのはいけないのでしょうか?」とのご意見が出ました。

私は健康管理の例を引きながら、「健全な【セルフ・インタレスト】を持つ人が【ソーシャル・インタレスト】を活かしながら行動できる」こと、【ソーシャル・インタレスト】(共同体感覚=利他)と【セルフ・インタレスト】(自己の利益=利己)は状況によって【グラデーション】で捉えることが望ましいことを答えました。

この【グラデーション】は、【ほめる】と【勇気づける】、【外発的動機づけ】と【内発的動機づけ】、【信用】と【信頼】についても言えることで、状況、相手のレベル、相互の関係性などによって、【勇気づける】、【内発的動機づけ】、【信頼】がすべて望ましいとは限りません。

たとえば、子育中のタクロウ夫婦は、「すごい」「えらい」の【ほめる】に分類される言葉を使っていますが、別に操作を目的として使っているわけではなく、【内発的動機づけ】の心が未発達な子どもに感動を込めて発しているのです。

また、『嫌われる勇気』に触発されて、【課題の分離】と【信用よりも信頼】を念頭に中途入社の部下に対して接していたらとんでもない不祥事に発展した例が2014ー15年当時にインターネットに出ていた記憶があります。

このケースなど完全にアドラー心理学の誤用です。

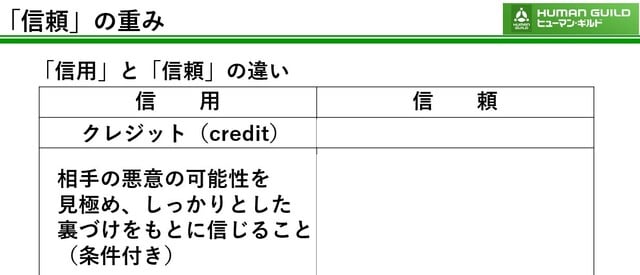

【信用よりも信頼】は、次のスライドで【二項対立】で表現されることがあります。

この【二項対立】の図式は一方のみが正しく比較される側が望ましくない、との印象に導く懸念があるので、どうしても【正邪善悪】の排他的・独善的な方向へと至りがちです。

そこでアドラーさんの【有益/無益】【建設的/非建設的】(アドラーの言葉では”useful”と”useless”)を使うと、状況、相手のレベル、相互の関係性などによってによってどちらが【有益/無益】【建設的/非建設的】かに移行し、排他的・独善的な方向に至ることに歯止めがかかります。

ちなみに私は最近【信用と信頼】について次のように【グラデーション】で語っています。

アドラーが反対しているのは「自分自身への関心だけで動く人」であって、「自分自身への関心」を持つ人すべてに反対しているわけではないことに注目しましょう。

2.『1日1分アドラー』の最終ゲラチェック

昨日は、会社にかや書房の末永考弘さんから届けていただいていた『1日1分アドラー』の最終ゲラをチェックしました。

章立てが次のとおりで、内容も「なるほど、なるほど」の連続でした。

第1章:人生・性格

性格は何歳からでも変えられる

第2章:仕事・職場

人への貢献が仕事のやりがいを生む

第3章:家族・親子

共感と協力が深める家族の絆

第4章:恋愛・結婚

恋愛と結婚は二人でつくる幸せの形

第5章:友人・知人

友情の鍵は自然体で対等な関係

第6章:世間・社会

人とのつながりが人生を豊かにする

熊ちゃん(熊野英一さん)の筆が冴えわたっていたことが確認できました。

(クリックして勇気づけを)

<お目休めコーナー> 1月の花(26)