滋賀県大津の南端、琵琶湖から流れ出る瀬田川の西岸に位置する、真言宗の大本山。

『寺は石山、仏は如意輪』といわれるとおり、霊験あらたかな観音様として奈良時代より広く信仰されてきました。

石山寺は、天平19年(747)聖武天皇の勅願により、良弁僧正によって建立されました。 その名の通り、石の山の上に建つお寺です。

境内の本堂前には大きな岩が聳え立っています。

こちらは天然記念物の『硅灰石(けいかいせき)』というもので、世界的にも珍しいものだそうです。 本堂や多宝塔は、この『硅灰石』の上に立てられています。

「この山の上に八葉の蓮華のような大きな岩があり、そこは紫雲たなびく美しい場所である。ここが観音の聖地である。」❝石山寺縁起絵巻❞第一巻には、近江の守護神 比良明神が石山の地について、この様に述べる場面が描かれています。

このことから、石山寺は古来より神聖な土地として人々の信仰を集めていたようです。 松尾芭蕉翁も何度も足を運ばれたようです。

❝ 石山の 石にたばしる 霰かな ❞

石山寺の名の由来でもある巨大な硅灰石の上にあられが激しく降り注いでいる光景を詠まれた句だそうです。

源頼朝の寄進により建立されたと伝わる国宝の多宝塔。

上下二層のバランスや軒の曲線の美しさで日本が誇る最古最美の多宝塔として知られています。

平安時代に観音信仰が広まると、京の都からほど近い石山寺へ参拝する石山詣でが貴族の間で流行したようです。 毘沙門堂の紅葉。

その中でも、文学者が多く参詣されました。

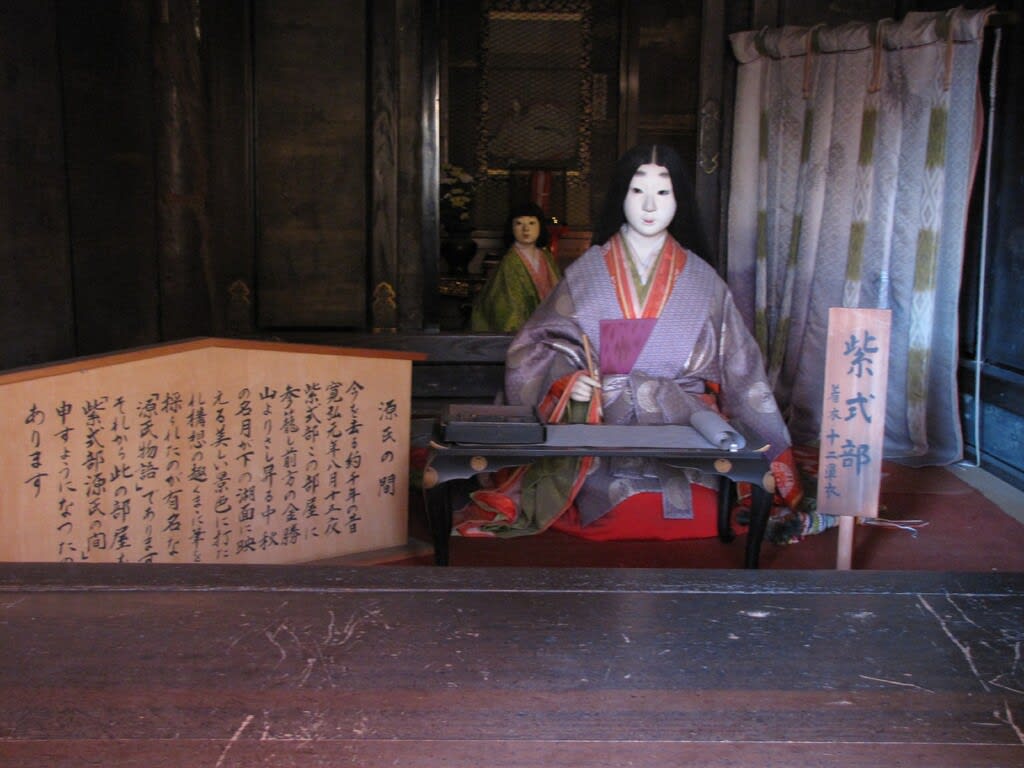

かの有名な紫式部は、当山に参籠(さんろう)した際、湖面に映る月を見て『源氏物語』の構想を思いついたと❝石山寺縁起絵巻❞に記されているとのことです。

他にも『蜻蛉日記』の作者 藤原道綱の母、『更級日記』の作者 菅原孝標の女も石山寺に参籠し、その時のことを作品中に描いているそうです。

※ ご訪問頂き、ありがとうございます。

![[ノースフェイス] パーカー レディース フリース ジャケット メンズ アウター おしゃれ フーディー SNOW...](https://m.media-amazon.com/images/I/41Yk3RHpf1L._SL160_.jpg)

早速石山寺の場所の地図と説明をパソコンでも見ました。

すごいですね、石山寺公式ホームページってのがありまして、その中に動画があって動画がYouTubeに飛んで石山寺の四季や行事が紹介されていました。

まー紅葉は忠さんのほうが全然いいですけどね(笑)

乾徳山のアップも楽しみに待ってます!

ただ、今迄の自粛生活が緩んだせいか、皆さんが一斉に動き出したので、どこも大混雑の様です。

山歩きですと、ほとんど人に会うことは無く、枯れ葉や落ちた木の実、苔など、ちっちゃな秋を見ながら歩きます。

そんな歩き方が気に入っています。