さて、世界遺産登録の「橋野鉄鉱山・高炉跡」は、釜石市にあります。鉄の町・釜石の原点ともいうべき場所ですね。

本来、私の乗り鉄の旅は釜石線を走る「SL銀河」に乗車することにあったが、世界遺産登録を目前にして、見ておかない手はないだろうと、急きょレンタカーを手配し、橋野鉱山跡地に向かうことに。遠い遠い。鉱山は山の中に決まっているが、市街地から25キロ、45分の道のりを一人1Lカーを飛ばす。

最近、世界遺産登録の話題から、訪れる人が急激に増えているそうだが、朝早く誰もいない。その静けさは幻想的であるが、何か虚しい。

1850年代から日本でも初めて洋式高炉により製鉄製鋼が行われていた場所だ。わずか30余年という操業期間であり、それだけ放置期間が長く朽ちれていることも確か。

ただ、この地には他にも古くから南部藩の鉱山があって、本来であれば周辺8か所に鉱山や工場群があったという。それまた貴重だ。橋野鉱山以外は、なかなか探さないと痕跡を探るのも難しいらしい。

ガイダンス施設のボランティアさんのおじいちゃんが、「他の登録地に比べると地味でねー」と話していたが、だからこそ意味があり、価値が高い。他に反射炉の登録はあるが、高炉式はここだけ。日本の鉄鋼による繁栄の出発点なんです。

製鉄の父・大島高任から始まり、田中製鉄、日本製鉄、富士製鉄、新日鉄と鉄の歴史を歩んできた釜石。景気の低迷気期に高炉をはじめとする銑鉄作業は廃止。しかし、北九州の新日鉄住金の製鉄所では、その技術が受け継がれ、同社は世界でも二番目の製鉄製造量を誇っているのだ。

あっぱれ、釜石!世界遺産登録、おめでとう。

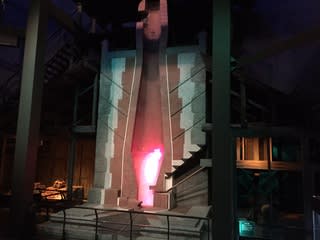

(写真上:橋野鉄鉱山跡地。二番高炉と跡地の案内板、そしてガイダンス施設内部。写真下:鉄の町・釜石の鉄の博物館外観と内部に設置されている実物大の高炉模型。)