こんばんわ。

紫陽花にはまだ早いけど、むかし紫陽花街道と云われた極楽寺から長谷まで歩いた。極楽寺駅を出てすぐ江ノ電の極楽寺トンネルを覗く。煉瓦造りの坑道門。1907年(明治40年)2月に竣工した。江ノ電全線開通の生みの親。ここの青い朝顔がもう咲いていたのにはびっくり。

ここから成就院に向かう。ちょっと前までは、明月院、長谷寺と並ぶ紫陽花の名所だったが、台風だったか地震だったかでやられてしまい、植え替えしたが昔日の面影はない。今年は植え替え5年目ということで休ませますと、花芽を取っていて、花は見られない。境内には夏椿とイワタバコがあるので、それを楽しみにしていたが、どちらも、まだ花を咲かせていなかった。その代わり、うつくしい由比ガ浜を見ることができた。この石段の両側に紫陽花が並んでいた。今は、右側に萩が植えられ、中途半端な光景になっている。

夏雲がもくもくと。

この石段を下りて、5分も歩くと、力餅屋さん。司馬遼太郎の街道をゆく(42)三浦半島記にも登場する。

この力餅の名前の由来となった力持ちの鎌倉権五郎景政(正)を祭神とする御霊神社はこの角を少し行ったところにある。鳥居の前に江ノ電が走っていて、紫陽花の見頃には撮影ポイントになっている。前述の極楽寺トンネルを出てきた江ノ電の車両と紫陽花を一緒に撮るのだ。

鎌倉権五郎景政を祀る御霊神社。

鎌倉権五郎景政は平安後期に活躍した桓武平氏の流れをくむ武将でこの辺りを領地にしていた。16歳で源義家に従って後三年の役に出陣し、右目を射られながら、奮戦したという伝説が残されている。

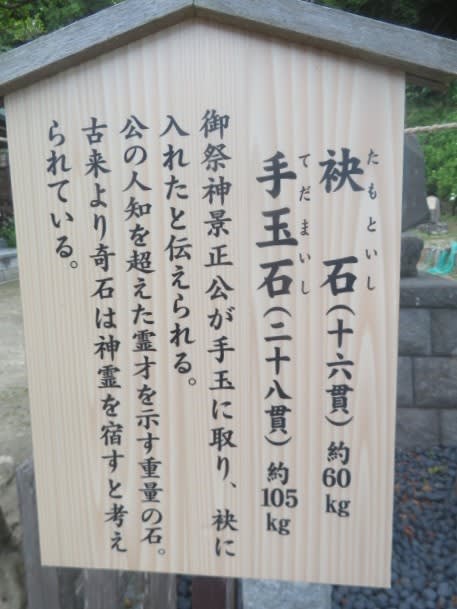

景政が手玉に取り袂に入れたと伝えられる石。

歌舞伎十八番”暫”に出てくるのが鎌倉権五郎景政。清原武衡が、自分の意に従わない人々を家来に命じて斬ろうとするところに、”しばらく”という声とともに鎌倉権五郎が登場する、名場面。歌舞伎十八番といえば、新團十郎も演ずるはず。コロナ野郎にしばらくストップさせられた。早く見たい。

鎌倉権五郎景政公の命日とされている9月18日に毎年、鎌倉神楽、それにつづく面掛行列が行われる。

この蔵に飾られているお面の数々。

このような面掛行列が行われる。今年はどうか。

神社のうしろは紫陽花道となっている。

一部は色づき始めている。

ご神木、タブノキ。

ここをあとにして前日参拝した紫陽花の名所、長谷寺の脇を通り、長谷駅へ。途中で見事なタチアオイを初見した。

なかなか楽しい散歩だった。

では、おやすみなさい。

いい夢を。

(鎌倉神楽)