おはようございます。先日、東博の”国宝展”に行ってきたが、最近の展覧会は国宝ばやりである。三井記念美術館の大蒔絵展にも7件の国宝、そして、今日、レポする静嘉堂@丸の内の”響きあう名宝 /曜変・琳派のかがやき展”も前後期合わせて7件の国宝がお出ましだ。

この展覧会は、静嘉堂@丸の内の開館記念に開催されたもので、ぼくは初日に出掛け、その報告方々、国宝・曜変天目だけをすでに紹介している。今日はこれを含め、全7件とほかに重要な作品を載せておこうと思う。これらは、三菱の創業者、岩崎弥太郎からはじまって岩崎小弥太まで4代のコレクターの蒐集品である。2021年7月に三菱一号館美術館で”三菱の至宝展”が行われたが、そのときは国宝が12点もそろった。今回の展示品もこれにかぶっている。

本展は次のような章立てになっている。ぼくとしては、第4章の曜変天目と第三章の琳派の美に興味があった。

第1章 静嘉堂コレクションの嚆矢―岩﨑彌之助の名宝蒐集

第2章 中国文化の粋 第1部 宋~元時代 / 第2部 明~清時代

第3章 金銀かがやく琳派の美

第4章 国宝「曜変天目」を伝えゆく―岩﨑小彌太の審美眼

では、各章ごとに主な展示品を記録しておこう。

第1章 静嘉堂コレクションの嚆矢/岩﨑彌之助の名宝蒐集

国宝・倭漢朗詠抄 太田切 藤原公任撰『倭漢朗詠集』(11世紀初め頃成立)を書写した二軸で、掛川藩主太田家に伝来したことから「太田切」と呼ばれる。料紙は、藍・薄藍・薄黄などに具引きした舶載の唐紙を美しく配色し、金銀泥により花鳥草木、蝶や野馬などを描き加えたもの。書の筆者は不詳だが、端正優雅な書風の漢字と変化に富んだ仮名書きとが並ぶ。詩歌・書体・料紙の各々において和漢が競われている。

ほかに。

大名物 唐物茄子茶入 付藻茄子 南宋~元時代 13~14世紀

虚堂智愚 墨蹟 景酉至節偈

重文・古備前高綱 太刀 銘 髙綱 鎌倉時代 12~13世紀

第2章 中国文化の粋 第1部 宋~元時代 / 第2部 明~清時代

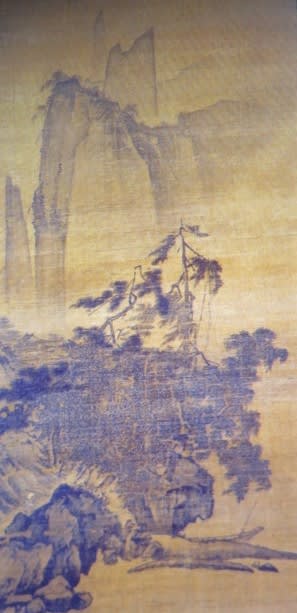

国宝・伝 馬遠 風雨山水図 南宋時代 13世紀 「馬遠(ばえん)」は、中国南宋時代(鎌倉時代頃)の画家で、山水や人物を得意とし、花鳥なども手掛けた。日本の水墨画に大きな影響を与えた。

国宝・禅機図断簡 智常禅師図 因陀羅筆 楚石梵琦題詩 元は1巻だった「禅機図断簡」は、同名の国宝指定が5件あり、都内の美術館が1巻ずつもっている。静嘉堂のほか、東博、根津、石橋、畠山の五つ。

重文 建窯 油滴天目 南宋時代 12~13世紀

重文・李太白文集 南宋時代 12世紀 (写真なし)

第3章 金銀かがやく琳派の美

国宝・源氏物語関屋澪標図屛風(俵屋宗達)江戸時代、1631(寛永8)年

右隻(関屋図)

左隻(澪標図)

重文・住之江蒔絵硯箱 (光琳)

光悦 草木摺絵新古今集和歌巻 江戸時代 寛永10年(1633)

光悦 秋草蒔絵謡本簞笥

乾山 色絵定家詠十二カ月花鳥図色紙皿

抱一 麦穂菜花図

第4章 国宝「曜変天目」を伝えゆく/岩﨑小彌太の審美眼

国宝・趙孟頫 与中峰明本尺牘 趙子昂(趙孟頫とも)は、南宋の皇帝の末裔だったが、南宋が滅びるとフビライに仕え、役人を務めながら、書家として名をなした、禅僧、中峰明本に宛てて書かれた書状で、漢文の書状を指す「尺牘」としてある。

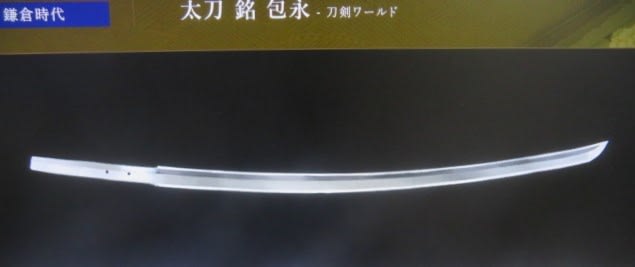

国宝・手掻包永 太刀 銘 包永 鎌倉時代中期に初代包永(かねなが)によって制作された。大和国の刀工一派、手掻派(てがいは)の祖として知られている。本太刀は刃長が73.0cm、反りは2.7cmの大きさで、腰反り高く優美な姿が特徴的とのこと

国宝・建窯 曜変天目(稲葉天目)やはり、最後を締めるは曜変天目。

新展示室は、昭和の建築で初めて重要文化財の指定を受けた明治生命館の1階に、当初の建築部分を生かしてつくられています。室内全体が壮麗な大理石造りで、高い天井からはガラス越しに自然光が差し込んでおり、日々で異なる表情を見せる空間となります。4つの展示室は、中央部の広い「ホワイエ」をとり囲むように設けられ、それぞれの展示室に飾られた名宝たちが、互いの美を響かせ、共鳴させているかのようにも感じられることでしょう。

今から約130年前、岩﨑彌之助が東京丸の内に造りたいと願った美術館創設者の想いを受け継ぎ、歴史あるこの近代洋風建築の中に開館いたします(公式サイト)。

お堀端に面する明治生命館

「ホワイエ」

素晴らしい新美術館と展示品でした。後期展は11月10日から12月1日まで。東御苑の紅葉見物とセットでもう一度かな。

それでは、みなさん、今日も一日、お元気で。