こんばんわ。

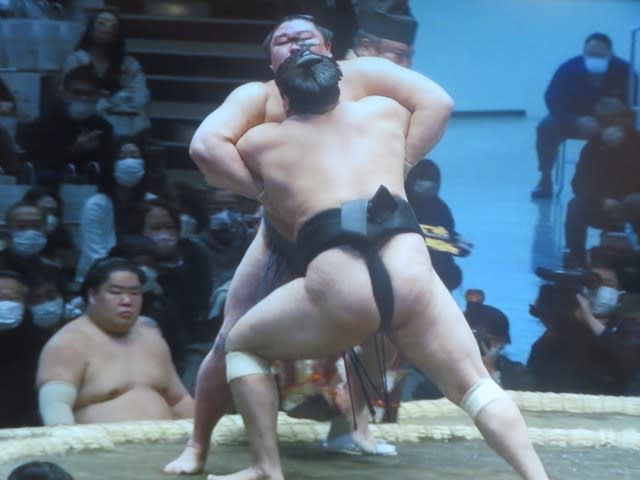

コロナ関連休場者もあったが大相撲初場所が無事スタートした。今場所の一番の見どころは、照ノ富士が新横綱から3場所連続優勝なるか、だろうか。これが達成されると、1919年(大正8)夏場所の栃木山以来、なんと103年ぶりの快挙となる。一方、大鵬の孫で貴闘力の子、期待の新星、王鵬がいよいよ幕内デビューを果たす。もし、優勝でもすれば、父、貴闘力、徳勝龍以来の幕尻優勝の快挙となる。

さて、幕内、最初の相撲に登場した王鵬。相手は三役経験者の強敵、魁聖。強烈な左おっつけで崩すと、出足の勢いのまま、一気に押し出した。見事な白星スタート!

うれしい幕内初白星。

めちゃくちゃ緊張した、調子はいい方なので、しっかり調子を上げて15日間を取りきりたい、と意気込んだ。がんばれ王鵬!

ここでベランダに出ると、空に半月が。明日が上弦の月。これから満月へ向け、膨らむ一方。王鵬もこういきたい。

そして、結びの一番。照ノ富士対大栄翔。いつも熱戦を繰り広げるが、今日も、照、あわやというところまで追い詰められたが、逆転、103年振りへ白星スタート!

貫禄の勝ち名乗り。やはり本命か。

貴景勝も一気に若隆景を押し出す。今場所も照の対抗馬。

御嶽海も同期の桜、宇良に圧勝。終盤まで優勝争いに絡みたい。

正代は勝ちを拾う。やはり、今場所も9・6大関か。

ということで、いつものように、初日の相撲をみての優勝予想。

本命:照ノ富士、対抗:貴景勝、穴:御嶽海、大穴:王鵬

果たしてどうなるか、序盤戦終了時に再検討の予定。

では、おやすみなさい。

いい夢を。

なお、国指定重要文化財「八臂(はっぴ)弁財天御尊像」が修復を終え、京都市の美術院国宝修理所から同神社におよそ半年ぶりに戻っていた。

なお、国指定重要文化財「八臂(はっぴ)弁財天御尊像」が修復を終え、京都市の美術院国宝修理所から同神社におよそ半年ぶりに戻っていた。

す、すみません、蝋梅さん狼狽するだろうか。

す、すみません、蝋梅さん狼狽するだろうか。