一昨日と昨日と二日続きの「NHKニュースウォッチ9」で、

福島原発事故の東電社内調査中間報告に対する検証をしていた。

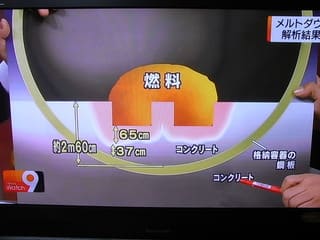

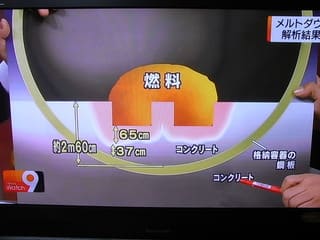

1号機では、原子炉を突き抜けた核燃料は、

格納容器の分厚いコンクリートを65センチも溶かして、

あと37センチでかくまう容器の底も抜けるところだった。

文字通りのメルトスルー、あわや、

溶けた核燃料が土台のコンクリートを突き抜け地下まで落ち込む

「チャイナ シンドローム」という事態だった。

NHKニュースウォッチ9 (12月1日)

こういう情報が、半年も過ぎてから、

「じつは・・・・」と出てきても取り返しがつかない。

環境中に放出された放射能は、海や山や川や、水や空気を汚染し、

まわりまわって、わたしたちの体に入ってくるのだろう。

安全宣言を出していた福島の米も、次次にセシウム汚染が明らかになっている。

大したことはない、だいじょうぶ、と思いたくても、

事実は、わたしたちが思っているより、ずっと深刻である。

きれいな水と空気と食べものを、もう取り戻すことはできないのだろう、か。

応援クリック してね

してね

本文中の写真をクリックすると拡大します。

最後まで読んでくださってありがとう

クリックを

クリックを

記事は毎日アップしています。

記事は毎日アップしています。

明日もまた見に来てね

福島原発事故の東電社内調査中間報告に対する検証をしていた。

1号機では、原子炉を突き抜けた核燃料は、

格納容器の分厚いコンクリートを65センチも溶かして、

あと37センチでかくまう容器の底も抜けるところだった。

文字通りのメルトスルー、あわや、

溶けた核燃料が土台のコンクリートを突き抜け地下まで落ち込む

「チャイナ シンドローム」という事態だった。

NHKニュースウォッチ9 (12月1日)

こういう情報が、半年も過ぎてから、

「じつは・・・・」と出てきても取り返しがつかない。

環境中に放出された放射能は、海や山や川や、水や空気を汚染し、

まわりまわって、わたしたちの体に入ってくるのだろう。

安全宣言を出していた福島の米も、次次にセシウム汚染が明らかになっている。

大したことはない、だいじょうぶ、と思いたくても、

事実は、わたしたちが思っているより、ずっと深刻である。

きれいな水と空気と食べものを、もう取り戻すことはできないのだろう、か。

応援クリック

本文中の写真をクリックすると拡大します。

| 東日本大震災:福島第1原発事故 東電社内調査中間報告・要旨 ◆東電事故 社内調査中間報告・要旨 東京電力福島第1原発事故の社内調査結果報告書の概要と、社外有識者による検証委員会の意見は次の通り。 <事故の概要> 3月11日、1~3号機が運転中だったが、午後2時46分に発生した東日本大震災を受け原子炉はすべて自動停止。すべての外部電源が失われたが、非常用ディーゼル発電機が起動。その後襲来した津波により冷却用海水ポンプや非常用発電機、電源盤が冠水したため6号機を除き全電源喪失状態となり、炉心冷却機能が失われた。 ◆1号機 3月12日午前5時46分から消防車による代替注水(淡水)を開始。午前9時4分から(格納容器の破損を避けるための)「ベント(排気)」操作に取りかかったが、放射線量が高かったため手動で弁を開ける作業ができず、仮設の空気圧縮機を設置して実施。午後2時半、格納容器の圧力低下を確認したため、ベント成功と判断した。同54分、代替注水を海水に切り替えた。 同3時36分、原子炉建屋上部で水素爆発が発生。炉心損傷に伴い、圧力容器内で発生した水素が原子炉建屋内に漏れたと推定されるが、漏えい経路は不明。格納容器上ぶたの結合やハッチの結合部が高温で機能低下した可能性がある。 地震発生後、自動起動した非常用復水器(IC)を運転員が手動停止したのは(急激な温度変化から)格納容器を守る観点から手順書に基づいており問題ない。 ◆2号機 13日午後0時5分、所長が海水注入の準備を指示したが、3号機の水素爆発(14日午前11時1分)により、海水注入ラインの消防車が破損した。原子炉水位が下がり始めた。 15日午前6時すぎ、大きな異音がしたが、地震計のデータによると、ほぼ同時刻に発生した4号機の水素爆発によるものと判断された。圧力抑制プールの圧力が大気圧にまで下がったと表示されたが、圧力計の故障の可能性が大きい。 格納容器の圧力が同7時20分~11時25分に低下しており、何らかの原因で格納容器内のガスが大気中に放出されたと考えられる。 ◆3号機 13日午前2時42分、高圧注水系が停止し冷却機能を喪失。同9時25分ごろから消防車で(核分裂を抑える効果がある)ホウ酸を含む淡水注入を開始した。 14日午前11時1分に原子炉建屋上部で水素爆発が発生。水素の漏えい経路は1号機と同様と考えられる。1号機の水素爆発を受け、原子炉建屋から水素を抜く方法が検討された。爆発を誘発する火花が発生しにくいウオータージェット(水流)で建屋の壁に穴を開けて水素を逃がすため、機器を手配したが、間に合わなかった。 ◆4号機 定期点検中で、全燃料は使用済み燃料プールに貯蔵されていた。15日午前6時すぎ、大きな音が発生し、9時38分に火災が確認された。同11時ごろ、自然鎮火した。 14日午前4時8分には、燃料の崩壊熱によってプールの水の温度が84度にまで上昇したが、燃料は水から露出しておらず、水の分析からも燃料破損を示すデータは確認できなかった。3号機の原子炉で発生した水素が4号機に流入し、爆発した可能性が考えられる。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(中略)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ◆検証委員会の意見・骨子 ・地震による重要機器への影響をうかがわせる事実はない。 ・1号機のICの運転状況について、手順書に従った操作は妥当と判断する。運転操作の情報が中央操作室と十分に共有されなかった点は大きな課題。 ・ベントについて、早い段階から具体的な指示が出されたことを確認した。現場の懸命な対応にもかかわらず、実際には時間を要した。全電源喪失に対応する手順を定めておく必要があった。 ・海水注入の指示は早期に出されており、ちゅうちょした様子は感じられなかった。 ・4号機の水素爆発の原因、2号機の水素爆発の有無についての推定は合理的。水素爆発対策は不十分だった。 ・津波対策の取り組みは国の中央防災会議より積極的だった。地震・津波をより真剣に考えておくべきだった点で国や専門家も含め大きな反省が必要。 ・直接原因は未曽有の津波だが、ハード、ソフト面で事前の安全対策が十分でなかった。 ・ものづくりは日本が世界一流との自負が「安全神話」を生んだ。 毎日新聞 2011年12月3日 |

| クローズアップ2011:福島のコメ汚染深刻 信頼回復、道遠く 福島のコメ汚染問題が深刻さを増している。伊達市と福島市の一部地域で玄米から国の暫定規制値を超える放射性セシウムが検出され、県は約4割の農家を対象に出直しの全戸検査を決断。膨大な作業は地元に重くのしかかり、信頼回復の道筋は見えない。国は肉牛汚染発覚後も「コメは大丈夫」としていたが、稲わら汚染に続く「想定外」の事態は防げなかったのか。 ◇土壌・米 検査態勢に不備 小国地区と月舘地区で規制値(1キロ当たり500ベクレル)超えが判明した伊達市。JA伊達みらいの萩原嘉昭常務理事(63)は「国や県の指示通りやってきたのに、涙が出る」と肩を落とす。出直し検査を求められた農家の間では「最初から綿密な検査をしていれば、こんなことにならなかった」との声も聞かれる。 福島第1原発事故後の4月、政府は土壌からコメへ吸収されるセシウムを最大で1割と想定し、土壌1キロ当たり5000ベクレル以下の水田での作付けを認めた。県は土壌調査を実施、避難区域に指定されていないエリアではすべて基準を下回り、全農家が作付けを認められた。調査地点は1市町村につきおおむね1カ所だった。 6月ごろになると、局地的に放射線量が高いホットスポットの存在が判明。県は特定避難勧奨地点に指定された伊達市の畑や果樹園など11地点で農地の土壌を調べ、小国地区の4地点で1キロ当たり5000ベクレルを超えた。だが、水を張った田は正確な検査が困難として、対象から外した。県の担当者は「この時点でもっと詳しく調べていれば良かったかもしれない」と悔やむ。 そして9~10月に実施した収穫前後のコメ検査。県は国の基準の2倍にあたる約1700地点で実施し、すべて規制値以下だった。二本松市で500ベクレルを検出した後は山間部にセシウムがたまりやすいことが分かり、同じ地形の所を重点的に調べたが、県は「山間地が多すぎて調べきれなかった」という。 一連のチェックが機能しなかった理由について、農水省穀物課は「高線量の地域は入念に検査するよう県に指示していた。考えられるだけの対応は取ったつもりだが、結果を見れば十分だったとは言いきれない」。福島県水田畑作課は「もっと検査しようにも機器が足りなかった。国が検査態勢を整えてくれれば良かった」と話す。 一方、検査に関わった県職員は「出荷を遅らせてはいけないので、刈り取りが早く済んだ農家を優先した地点もあった」と明かす。複数の農家が脱穀を共同で行っている地域も多く、「線量の高い農家があっても、他の農家のコメと混ざり、抽出して検査できないこともあった」という。 全国消費者団体連絡会の阿南久事務局長は「消費者もすべてのコメや水田をチェックするのは現実的に困難だと知っている。ホットスポットの存在が分かってから、各地の放射線量を調べている文部科学省や農水省、自治体がどれだけ連携して対応したのかを検証し、結果を次に生かすことが必要だ」と指摘する。【川上晃弘、曽田拓】 ◇再検査膨大 精度低下懸念も 「安全宣言」から1カ月後の汚染米発覚。佐藤雄平知事は「流通している県産米は安全」と強調し、新たな検査はあくまで安全性を再確認する作業だと釈明する。しかし失った信頼を回復するのは容易ではない。 11月30日、福島県はJA全農福島と東京都内のホテルで予定していたコメの新品種「天のつぶ」の試食会を延期した。天のつぶは県が約15年かけて開発したが、「緊急検査を実施している状況でコメをPRするのはどうなのかと議論した結果」と説明する。その前日、政府は伊達市の2地区で収穫したコメの出荷停止を命じた。「この状況なら全部やるしかない」。約2万5000戸の再検査を決断したのは佐藤知事だった。 ゲルマニウム半導体検出器は10台しかない。肉牛検査も続く中で再び大量のコメを検査することになり、県は検査速度を上げるため簡易検査をし、200ベクレル以上の検体に限り精密に調べることにした。だが検出可能な値は5~10ベクレルから25ベクレル程度になり、数をこなせば検査の精度が落ちるというジレンマに直面している。それでも週約4000検体をこなすのがやっと。1日には副知事が農水省に支援を要請したが、作業の越年はほぼ確実だ。 国と県は来年の作付け制限や検査態勢の見直しを迫られている。来年3月には作付けの準備が始まり、残された時間は多くない。【泉谷由梨子】 ◇落ち葉対策もカギ 暫定規制値超えのコメが収穫された水田は周辺が山に囲まれている点で共通する。ただし、ホットスポットが点在する地域の全農家で規制値を超えているわけではない。その理由について、村松康行・学習院大教授(無機分析化学)は「原発事故で周りの森の落ち葉や木の幹に付着した放射性セシウムが、雨水に少しずつ溶け出し、水田に多く入った所が高くなった」とみる。 一方、塩沢昌・東京大教授(農業工学)は別の見方をする。9月に暫定規制値を超えた福島県二本松市の農地を調査した際、コメが規制値を超えた水田は原発事故前の耕うんが不十分で、土壌の表面に昨年の落ち葉が残っていた。このため「事故前から水田にあった落ち葉に含まれる有機物が、水田に降り注いだ雨水に含まれる放射性セシウムと結びつき、稲に取りこまれやすくなったのではないか」と推測する。 いずれにせよ落ち葉対策が鍵になりそうだが、両教授は「調査の重点地区を抽出するためにも、原因解明が急務だ」と指摘する。【神保圭作】 毎日新聞 2011年12月3日 |

最後まで読んでくださってありがとう

クリックを

クリックを 記事は毎日アップしています。

記事は毎日アップしています。明日もまた見に来てね