明日香村の大字上(かむら)に「ハッコウサン」と呼ぶ行事があると知ったのは、上(かむら)に家さなぶり習俗を探しにきたときだ。

祭事の場は長安寺の一堂とされる薬師堂である。

本来は3月11日の行事日であったが、現在は村の人たちが集まりやすい第二日曜に移された。

薬師堂に祭っている小像が「八講さん」。

つまりは藤原鎌足公である。

年に一度の開帳に飛鳥坐神社の飛鳥宮司が出仕されて神事をされる。

伝承によれば、藤原鎌足公の子、藤原定恵は多武峰の山上、山腹、山下に建てたという「八講堂」の一寺として薬師如来像と鎌足公の木像を奉ったそうだ。

3月12日が鎌足公の縁日。

昭和62年3月に発刊された飛鳥民俗調査会編集の『飛鳥の民俗 調査研究報告第一輯(集)』がある。

Ⅵ章「飛鳥と多武峰」によれば、談山神社の郷中になる多武峰北麓の桜井市側。

大字横柿、今井谷、生田、浅古、下、倉橋、下居組(下居・針道・鹿路)、音羽組(多武峰・八井内・飯塚盛)の廻り。

つまり8年に一度が先に挙げた大字の順に毎年交替する八講祭を営んでいる。

かつては大字それぞれにあった小堂の八講堂で行われてきたが、近年になって、すべての大字が祭事の場を談山神社の神廟拝所で行うようにされた。

しかも縁日であった12日ではなく近い日曜日に移して行っている。

一方、明日香村にも八講祭がある。

その在り方を調査された柏木喜一氏が足を運んだ結果、次の大字で行われていたことがわかった。

明日香村の八講祭は「八講さん」或いは「明神講」の名であった。

桜井市側と同じようだが、また異なる在り方。

大字上(かむら)の八講祭は鎌足木造立像を祭る。

桧前の八講祭は村4戸の藤原鎌足講営みに当番家で鎌足親子三像掛図を掲げる。

大根田は観音寺で区長預かりの鎌足親子三像掛図を掲げて立御膳を供える。

入谷は大正期に中断したものの、「ハッコウサン」の営みがあったそうだ。

また、明神講行事として営みをしている地域は細川、尾曽、小原、東山、八釣、阪田がある。

細川は14戸の西垣内と東垣内が毎年1月実施の輪番当番が鎌足尊像掛図を掲げる。

尾曽は8戸。

1月庚申の日に区長家で鎌足公掛図掲げて初集会をする。

小原は7戸。

毎年1月末に鎌足親子三人像を床の間掲げる。

東山は10戸。

1月に当番家で鎌足親子三人像を祀る。

八釣は1月14日に当屋家で鎌足公の掛図を掲げる。

その日は午前10時に講中が寄合って三巻の般若心経を唱える。

阪田は宮座の当屋が翌年正月中に営み。

鎌足親子三人像を祭って立御膳を供える。

かつては稲渕や飛鳥にも営みがあったようだ。

また、桜井市の高家では1月中に旧中垣内の三組/四組が組共有の鎌足親子三人像と鎌足公掛図を当屋家に掲げる。

同じく桜井市大福の八講祭は1月1日と8月15日に大織冠尊像掲げる。

多武峰以外の周辺地域にこれほど多くの「ハッコウサン」営みがあったとは驚くべきことである。

『飛鳥の民俗』による「八講祭」の起源である。

「はじめは山階寺の維摩経が天台宗系になって、法華八講を多武峰中興の祖増賀上人がはじめたとの説があるが、私(柏木喜一)は民間行事として大織冠を(大和)郡山へ遷座したため郷中が一層結束を固くしたための行事なのだと思う。そのことを明らかにする文書がある。八釣の区有文書である二通の『談山権現講式』。天正十三年(1585)酉卯月五日文書と元和七年(1621)二月上旬文書である。この二通は昭和18年12月15日に当時の八釣妙法寺住職が写した文書。末尾に“右は天正十三年談山寺院台の命により郡山に移転せし際、寺領二三村民悲哀の極、相談して八講堂を組織し、毎年各村に尊影を巡奉して祀った」とあった。

ここでいう山階寺については興福寺のHPにこう記されている。

「南都七大寺の一つとして隆盛した興福寺は中臣鎌足(のちの藤原鎌足)夫人の鏡大王によって建てられた山背国山階陶原を起源とし、その後は藤原氏の氏寺として星霜を重ねてきた・・中略・・興福寺の起源とされており・・」とある。

さて、『飛鳥の民俗 Ⅵ章 飛鳥と多武峰』にある明日香村・上(かむら)の「ハッコウサン」である。

「3月12日に薬師堂にまつる鎌足の木像の入ったヤカタの開帳をする。予め、月当番が御膳を用意して供えておく。午後、区長中心に村中が寄ったところに神主が来てミユ(御湯)でお祓い、祭典となる。お供えは立御膳といって大根、人参、ほうれん草などを立てて飾る。別に一対の大鯣(するめ)を広げて立てて供える。元は弁当持ちで参り、夕方まで遊んだというが、今は簡単にお下がりのお神酒とするめで直会して解散」しているらしい。

区長こと総代にも了解をとってやってきた。

奇しくもこの日は3月12日。

元々の縁日と第二日曜日が重なった嬉しい日であった。

指定された場所に車を停めて山に向かう。

薬師堂はそれほど遠くない地にある。

当番役は焚き木に火を起こして湯立てていた。

湯釜は古くもないが、年号などの刻印は見られない羽釜である。

御湯作法に必要な熊笹にお神酒、洗い米も用意していた。

薬師堂本堂は扉を全開。

本尊の木像薬師如来坐像もご開帳。

明日香村史料によれば本尊薬師さんは平安時代中期の造立になるそうだ。

本尊左側にある四体は四天王像。

本尊薬師さんと同じ時代の造立。

両像とも明日香村の有形文化財に指定されているが、右の脇像はわかっていないというが、十一面観音菩薩立像である。

大字上(かむら)にあった寺は長安寺に教雲寺、薬師堂の三カ寺。

江戸時代中期のころである。

本尊左下にあるヤカタに鎌足公神像を納めている。

さらにその下にあるのが御供。

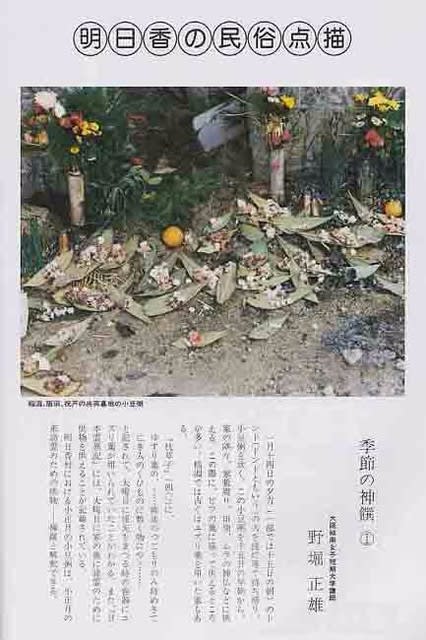

大根、白菜、ほうれん草、キャベツ、サツマイモ、レンコンにシイタケ。するめに果物のリンゴもあるが、立て御膳様式ではなかった。

しばらくすれば飛鳥宮司が来られた。

神事は御湯である。

御湯作法は先に拝見したことがある。

平成28年6月19日に行われた気都和既(けつわき)神社の村さなぶりである。

大字上(かむら)の戸数は11戸。

上垣内が4軒であるから下垣内は7軒になる。

役員、当番が御湯作法に周りを囲む。

熊笹と青竹の御幣を手にして作法をされる宮司の着衣が汚れないように裾を掴んで対応していた。

その姿は土砂降りに行われた村さなぶりのときと同じであった。

御湯を終えれば宮司をはじめとして一同は薬師堂に登る。

開帳していた鎌足公を奉るヤカタに御簾を下ろされた。

宮司曰く、鎌足公は神さん。

見てはならぬ、撮ってはならぬということであったが、先に拝見していたときの薬師堂ではご開帳姿。

胡坐姿であるが、左足を下ろしていたお姿であった。

多武峰郷中の八講祭における掛図は藤原鎌足父子肖像。

父子ともどものご神像であるが、御簾もないので、その状態で拝することができる。

昭和32年発刊に発刊された『桜井町史続 民俗編』によれば、かつて大字多武峰は神式であった。

下居は神仏習合、その他の村はすべて仏式であった。

いつのころか寺は廃れて神式に移っていく過程がある。

明日香村においても寺は廃れて神式に移る。

こうして神主が寺行事に祝詞を奏上されるようになったのはいつごろなのだろうか。

本尊、鎌足公の宝前にローロクを灯して祝詞奏上。

神妙に拝聴する村人たち。

こうして一年に一度の八講祭を終えた。

(H29. 3.12 EOS40D撮影)

祭事の場は長安寺の一堂とされる薬師堂である。

本来は3月11日の行事日であったが、現在は村の人たちが集まりやすい第二日曜に移された。

薬師堂に祭っている小像が「八講さん」。

つまりは藤原鎌足公である。

年に一度の開帳に飛鳥坐神社の飛鳥宮司が出仕されて神事をされる。

伝承によれば、藤原鎌足公の子、藤原定恵は多武峰の山上、山腹、山下に建てたという「八講堂」の一寺として薬師如来像と鎌足公の木像を奉ったそうだ。

3月12日が鎌足公の縁日。

昭和62年3月に発刊された飛鳥民俗調査会編集の『飛鳥の民俗 調査研究報告第一輯(集)』がある。

Ⅵ章「飛鳥と多武峰」によれば、談山神社の郷中になる多武峰北麓の桜井市側。

大字横柿、今井谷、生田、浅古、下、倉橋、下居組(下居・針道・鹿路)、音羽組(多武峰・八井内・飯塚盛)の廻り。

つまり8年に一度が先に挙げた大字の順に毎年交替する八講祭を営んでいる。

かつては大字それぞれにあった小堂の八講堂で行われてきたが、近年になって、すべての大字が祭事の場を談山神社の神廟拝所で行うようにされた。

しかも縁日であった12日ではなく近い日曜日に移して行っている。

一方、明日香村にも八講祭がある。

その在り方を調査された柏木喜一氏が足を運んだ結果、次の大字で行われていたことがわかった。

明日香村の八講祭は「八講さん」或いは「明神講」の名であった。

桜井市側と同じようだが、また異なる在り方。

大字上(かむら)の八講祭は鎌足木造立像を祭る。

桧前の八講祭は村4戸の藤原鎌足講営みに当番家で鎌足親子三像掛図を掲げる。

大根田は観音寺で区長預かりの鎌足親子三像掛図を掲げて立御膳を供える。

入谷は大正期に中断したものの、「ハッコウサン」の営みがあったそうだ。

また、明神講行事として営みをしている地域は細川、尾曽、小原、東山、八釣、阪田がある。

細川は14戸の西垣内と東垣内が毎年1月実施の輪番当番が鎌足尊像掛図を掲げる。

尾曽は8戸。

1月庚申の日に区長家で鎌足公掛図掲げて初集会をする。

小原は7戸。

毎年1月末に鎌足親子三人像を床の間掲げる。

東山は10戸。

1月に当番家で鎌足親子三人像を祀る。

八釣は1月14日に当屋家で鎌足公の掛図を掲げる。

その日は午前10時に講中が寄合って三巻の般若心経を唱える。

阪田は宮座の当屋が翌年正月中に営み。

鎌足親子三人像を祭って立御膳を供える。

かつては稲渕や飛鳥にも営みがあったようだ。

また、桜井市の高家では1月中に旧中垣内の三組/四組が組共有の鎌足親子三人像と鎌足公掛図を当屋家に掲げる。

同じく桜井市大福の八講祭は1月1日と8月15日に大織冠尊像掲げる。

多武峰以外の周辺地域にこれほど多くの「ハッコウサン」営みがあったとは驚くべきことである。

『飛鳥の民俗』による「八講祭」の起源である。

「はじめは山階寺の維摩経が天台宗系になって、法華八講を多武峰中興の祖増賀上人がはじめたとの説があるが、私(柏木喜一)は民間行事として大織冠を(大和)郡山へ遷座したため郷中が一層結束を固くしたための行事なのだと思う。そのことを明らかにする文書がある。八釣の区有文書である二通の『談山権現講式』。天正十三年(1585)酉卯月五日文書と元和七年(1621)二月上旬文書である。この二通は昭和18年12月15日に当時の八釣妙法寺住職が写した文書。末尾に“右は天正十三年談山寺院台の命により郡山に移転せし際、寺領二三村民悲哀の極、相談して八講堂を組織し、毎年各村に尊影を巡奉して祀った」とあった。

ここでいう山階寺については興福寺のHPにこう記されている。

「南都七大寺の一つとして隆盛した興福寺は中臣鎌足(のちの藤原鎌足)夫人の鏡大王によって建てられた山背国山階陶原を起源とし、その後は藤原氏の氏寺として星霜を重ねてきた・・中略・・興福寺の起源とされており・・」とある。

さて、『飛鳥の民俗 Ⅵ章 飛鳥と多武峰』にある明日香村・上(かむら)の「ハッコウサン」である。

「3月12日に薬師堂にまつる鎌足の木像の入ったヤカタの開帳をする。予め、月当番が御膳を用意して供えておく。午後、区長中心に村中が寄ったところに神主が来てミユ(御湯)でお祓い、祭典となる。お供えは立御膳といって大根、人参、ほうれん草などを立てて飾る。別に一対の大鯣(するめ)を広げて立てて供える。元は弁当持ちで参り、夕方まで遊んだというが、今は簡単にお下がりのお神酒とするめで直会して解散」しているらしい。

区長こと総代にも了解をとってやってきた。

奇しくもこの日は3月12日。

元々の縁日と第二日曜日が重なった嬉しい日であった。

指定された場所に車を停めて山に向かう。

薬師堂はそれほど遠くない地にある。

当番役は焚き木に火を起こして湯立てていた。

湯釜は古くもないが、年号などの刻印は見られない羽釜である。

御湯作法に必要な熊笹にお神酒、洗い米も用意していた。

薬師堂本堂は扉を全開。

本尊の木像薬師如来坐像もご開帳。

明日香村史料によれば本尊薬師さんは平安時代中期の造立になるそうだ。

本尊左側にある四体は四天王像。

本尊薬師さんと同じ時代の造立。

両像とも明日香村の有形文化財に指定されているが、右の脇像はわかっていないというが、十一面観音菩薩立像である。

大字上(かむら)にあった寺は長安寺に教雲寺、薬師堂の三カ寺。

江戸時代中期のころである。

本尊左下にあるヤカタに鎌足公神像を納めている。

さらにその下にあるのが御供。

大根、白菜、ほうれん草、キャベツ、サツマイモ、レンコンにシイタケ。するめに果物のリンゴもあるが、立て御膳様式ではなかった。

しばらくすれば飛鳥宮司が来られた。

神事は御湯である。

御湯作法は先に拝見したことがある。

平成28年6月19日に行われた気都和既(けつわき)神社の村さなぶりである。

大字上(かむら)の戸数は11戸。

上垣内が4軒であるから下垣内は7軒になる。

役員、当番が御湯作法に周りを囲む。

熊笹と青竹の御幣を手にして作法をされる宮司の着衣が汚れないように裾を掴んで対応していた。

その姿は土砂降りに行われた村さなぶりのときと同じであった。

御湯を終えれば宮司をはじめとして一同は薬師堂に登る。

開帳していた鎌足公を奉るヤカタに御簾を下ろされた。

宮司曰く、鎌足公は神さん。

見てはならぬ、撮ってはならぬということであったが、先に拝見していたときの薬師堂ではご開帳姿。

胡坐姿であるが、左足を下ろしていたお姿であった。

多武峰郷中の八講祭における掛図は藤原鎌足父子肖像。

父子ともどものご神像であるが、御簾もないので、その状態で拝することができる。

昭和32年発刊に発刊された『桜井町史続 民俗編』によれば、かつて大字多武峰は神式であった。

下居は神仏習合、その他の村はすべて仏式であった。

いつのころか寺は廃れて神式に移っていく過程がある。

明日香村においても寺は廃れて神式に移る。

こうして神主が寺行事に祝詞を奏上されるようになったのはいつごろなのだろうか。

本尊、鎌足公の宝前にローロクを灯して祝詞奏上。

神妙に拝聴する村人たち。

こうして一年に一度の八講祭を終えた。

(H29. 3.12 EOS40D撮影)