昨年も訪れたことがある明日香村の上(かむら)の民家。

度々の民俗取材にいつもご協力をいただいているF家。

初めて訪問したのは平成28年の6月12日。

息子さんのFさんと出会いに話してくださったF家の民俗譚にすごく興味を惹かれた。

取材願いも承諾してくださって今日に至る。

挨拶もそこそこに見上げた門屋。

春に渡ってきた野鳥が親子ともども暮らしていた。

親鳥は雄、雌とも出かけては子どもが食べる餌を給餌する。

絶えず往復する。

ちょっと前の時季の行先は田んぼ。

泥田を銜えて巣づくりしていた親ツバメ。

今は、子ツバメの給餌運びが忙しい。

これまで何度も訪問してきたF家にツバメの来訪を拝見するのは初めてだけに思わずシャッター押し。

親を待つ子ツバメは4羽。やがては巣立ち。

落下の糞痕を遺して、みな揃って旅立っていくんだろうな。

頭に糞を落とされはしないだろうと潜った門屋。

庭の飛び石を渡ったそこに玄関がある。

入らせてもらったときにいつもしてしまう見返り。

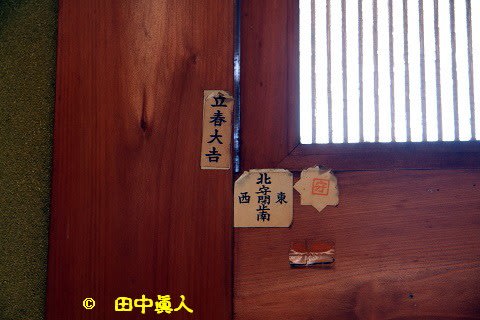

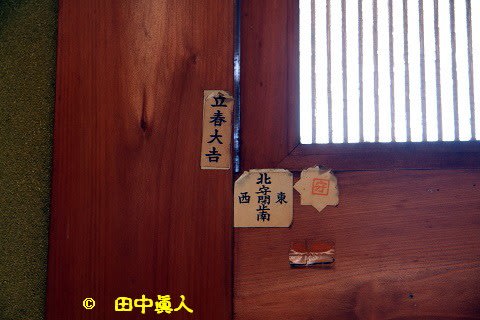

玄関に貼ってある護符はこれまでも拝見してきた。

見る度に撮らせてもらう護符の一枚が”氷柱”。

何を意味するのか・・。

昭和5年生まれのご高齢婦人につい聞いてしまう”氷柱”。

小さな文字の”氷柱”は、手書きでなく機械打ち。

厄除けにご利益とかで貼っているそうだが、どこで授かったのかは、記憶にないようだ。

”氷柱”の漢字文字はツララ読み。考えられる厄除けは暑気祓いかも・・。

特徴的なお札はまだある。

一枚は縦列が「北守閉止南」。

左右に「東西」。

もう一枚は、何枚も貼り重ねているようにも見える四方型護符の「守」。

“守”文字は四方型のロ枠で囲んでいる。

もう一枚はどなたさまもご存知の馴染みある「立春大吉」。

これもまた重ねて貼っているように見える。

貼ってあった場所は、玄関扉の真上。

扉を閉じて施錠。

やっかいな疫病が、屋外、四方から侵入して来ないようにお家を守る護符。

そう考えてみた戸締り、施錠厳守のお守りでは・・。

今回も高齢婦人に聞いてみた護符の件。

香芝市穴虫の人に拝んでもらった、という。

もう一枚の「守」。

“守”字から思い起こす神社は加守神社。

正式社名の葛木倭文坐天羽雷命神社は葛城市加守が所在地。

穴虫から南側の隣接地である。

葛城市の二上山登り口に行く近鉄電車の二上神社口駅から歩いたところにある神社にあった、と云っていた昨年の思い出話。

どちらかの一枚が神社でたぶんに加守神社。

もう一枚は拝み屋さんでは、と思った次第だが、さてさて真相は・・。

(H30. 6. 3 EOS7D撮影)

度々の民俗取材にいつもご協力をいただいているF家。

初めて訪問したのは平成28年の6月12日。

息子さんのFさんと出会いに話してくださったF家の民俗譚にすごく興味を惹かれた。

取材願いも承諾してくださって今日に至る。

挨拶もそこそこに見上げた門屋。

春に渡ってきた野鳥が親子ともども暮らしていた。

親鳥は雄、雌とも出かけては子どもが食べる餌を給餌する。

絶えず往復する。

ちょっと前の時季の行先は田んぼ。

泥田を銜えて巣づくりしていた親ツバメ。

今は、子ツバメの給餌運びが忙しい。

これまで何度も訪問してきたF家にツバメの来訪を拝見するのは初めてだけに思わずシャッター押し。

親を待つ子ツバメは4羽。やがては巣立ち。

落下の糞痕を遺して、みな揃って旅立っていくんだろうな。

頭に糞を落とされはしないだろうと潜った門屋。

庭の飛び石を渡ったそこに玄関がある。

入らせてもらったときにいつもしてしまう見返り。

玄関に貼ってある護符はこれまでも拝見してきた。

見る度に撮らせてもらう護符の一枚が”氷柱”。

何を意味するのか・・。

昭和5年生まれのご高齢婦人につい聞いてしまう”氷柱”。

小さな文字の”氷柱”は、手書きでなく機械打ち。

厄除けにご利益とかで貼っているそうだが、どこで授かったのかは、記憶にないようだ。

”氷柱”の漢字文字はツララ読み。考えられる厄除けは暑気祓いかも・・。

特徴的なお札はまだある。

一枚は縦列が「北守閉止南」。

左右に「東西」。

もう一枚は、何枚も貼り重ねているようにも見える四方型護符の「守」。

“守”文字は四方型のロ枠で囲んでいる。

もう一枚はどなたさまもご存知の馴染みある「立春大吉」。

これもまた重ねて貼っているように見える。

貼ってあった場所は、玄関扉の真上。

扉を閉じて施錠。

やっかいな疫病が、屋外、四方から侵入して来ないようにお家を守る護符。

そう考えてみた戸締り、施錠厳守のお守りでは・・。

今回も高齢婦人に聞いてみた護符の件。

香芝市穴虫の人に拝んでもらった、という。

もう一枚の「守」。

“守”字から思い起こす神社は加守神社。

正式社名の葛木倭文坐天羽雷命神社は葛城市加守が所在地。

穴虫から南側の隣接地である。

葛城市の二上山登り口に行く近鉄電車の二上神社口駅から歩いたところにある神社にあった、と云っていた昨年の思い出話。

どちらかの一枚が神社でたぶんに加守神社。

もう一枚は拝み屋さんでは、と思った次第だが、さてさて真相は・・。

(H30. 6. 3 EOS7D撮影)