私が取材撮影に活用してきたデジタル一眼の2代目。

カメラはキャノンのKISS DIGTAL Nの後継機に選ばれたEOS40D。

平成22年の1月からずっと活躍してきたが、実は買ったものではなく貰い物。

当時、自然観察会でお世話になっていた

RYU先生がくださったカメラ。

一度も壊れたことがないといいたいが、そうでもない。

エラーが発生したのは

平成25年の9月。

それからほぼ5年間は無事故無違反、じゃなかった、無故障である。

それが突然におかしくなった。

症状が出たのは前日である。

急にピントが合わなくなった。

何度かあれこれしていたら、一回だけ。

赤いセンサーが一つ点いて電子音が鳴った。

たった一度だ。

それからは何をどうしようが電子音は出ないし、もちろんセンサーマークも出ない。

無音のままだ。とうとう寿命がきてしまった。

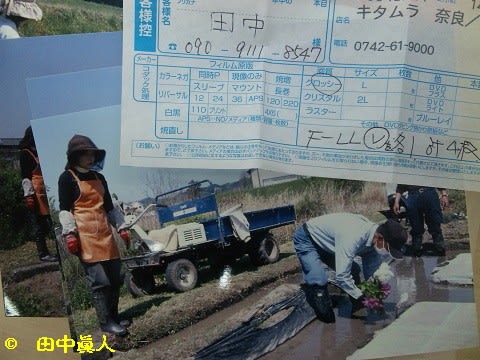

カメラを持って、いきつけのカメラのキタムラ奈良南店に急行する。

H店員さんにカメラの状態を診てもらったら、動作するではないか。

なんでもいいから、まずは四角い緑色マークの全自動に設定する。

そうすれば不思議。

電子音は鳴るし、センサーもフツー通りに点灯する。

あれやこれやと設定したらちゃんとなるが、これはいつ故障してもおかしくない前兆。

取材中に突然壊れることが考えられる。

その状況になったと想像したら、おっとろしい。

こうなれば中古品の品定め。

2年ほど前から狙いとつけていたカメラがある。

同一メーカーのキャノンEOS7Dか、それとも70Dか。

店に入る度に憧れは増すが、金銭的にだいぶと足らない。

時期、年代から考えれば誰でもわかるように、もちろん新品ではない。

7DMarkⅡなんてものは買えるわけがない。

狙っているのは中古品。

値段が我が家にとって妥当な額になるまで、と思って待っていた。

EOS40Dはキャノン初の1千万画素(1010画素)を達成した製品。

大ヒットした商品らしく量産機型。

楽天とかにある良中古品はだいたいが1万5、6千円。

行事取材にどっぷり活躍してくれた40D。

それくらいの価格帯にあるなら、いつでも買おうと思っていたが、目の前にあるのはEOS7D。

画素数は1800万画素。

ISOは6400まで設定できる。

EOS40DのISOは1600。

暗がりに難義しながら撮っていた。

昨今、発売される機種であれば万単位画素。

時代は古くてもEOS7Dなら少しは助かる。

貯めていたUCギフトカードがある。

枚数は25枚あるから2万5千円も助かる。

もう一枚は1万円も使えるQUO(クオ)カードがある。

これで35000円。

ショーケースに並んでいたEOS7Dは税込み価格の38080円。

3千円のオーバー賃で済む。

前日にリザーブしていた引換券を手渡したら商品がレジカウンターに上ってきた。

バッテリーは昨日の予約後に充電してもらっている。

さぁ、支払いに2種類のカードを店員さんに渡したら、QUO(クオ)カードでは支払いができない、という。

えっ、である。

帰宅してから調べたら利用できる

加盟店は

コンビニエンスストアとかファミリーレストラン、ドラッグストア、書店、ガソリンスタンドなどなど。

カメラのキタムラが入ってないじゃん。

全国展開しているいきつけの麺屋もないし、大手スーパーマーケットもない。

ましてやファミリーレストランといってもすかいらーく系列だけやんか。

こりゃもうあきまへん。

やけど、公共交通機関に利用出来たら利便性が高くなり、消費増大につながるのでは、と思うのだが・・・。

それはともかく喜び勇んで自宅に戻ったら、早速の開封。

特に儀式はない。

EOS7Dの重さは820g。

EOS40Dは740gだから60gの増量。

ずっしりとした重さを感じる。

シャッター感触が気持ちいい。

EOS40Dのカメラストラップを移し替える。

設定はEOS40Dと同じようにする。

EOS7Dの各部操作ボタンはほぼ同じような位置にある。

多少の操作ミスはあったとしても、操作ボタンの機能は同じだから悩むところがない。

設定し終えて、再び感触を試すシャッター。

あれぇ、先ほどは電子音も鳴ったのに・・・。

鳴らないのだ。

センサーは働いているのかどうかわからない、黒色マークには困ったものだ。

赤色であれば目につくが、黒色はなんとも・・・。

どうして電子音が鳴らないのだ。

そうか、前の所持者は静音を選んだのだろう。

静かな場面にピン、ピンと鳴る電子音は人さまにご迷惑をかける。

そう、判断されて消していたのだろう。

じゃ、どのボタンをどうすれば、そうなるのか。

あれやこれやと調べてみる。

結局わかったのはネットの情報。

電子音はAI-SERVOの設定をしたら、出ないとわかった。

そうなんだ。

私はこれまでずっとAI-SERVOAFをセットしたと思い込んでいたのだ。

電子音が鳴るのはONESHOTAF、若しくはAI-FOCUSAFの場合である。

ここでふと思った。

取材場面において、その状態、状況に合わせて、度々に切り替えるISO設定がある。

暗がりでも設定しなおすこともある。

原因はここにあった。

ISO設定ボタンを押したつもりが、その隣にあるAF-DRIVEボタンを押していたようだ。

ただ、押すだけでは替わることはない、さらに、ダイアルを廻さなければならないのである。

老眼のせいもあって気がつかずにAI-SERVOの設定をしていた、ということだ。

しかも、普段はAI-SERVOであると思い込みが問題を作っていたとわかって、あぁーぁ、である。

原因がわかったところで返品はしない。

平成21年10月に発売された憧れのEOS7Dが手元にある。

7DMarkⅡが平成26年10月に発売されて一挙に中古品市場に溢れた。

EOS7Dの発売当初は18万8千円。

それが3万8千円で手に入るならこんなありがたいことはない。

H店員さん曰く、故障の少ないCFカードが使える最後のデジイチ。

ちっちゃなメモリーカードよりも、その方が良い。

安心して使えるのが良いのである。

40Dよりも行事取材に活躍の場が広がる。

40Dを予備機と考えて使っていくことにしたが、レンズが不足する。

専用に考えた

レンズはEF-S 15-85mm/F3.5-5.6 IS USM。

中古品であっても3万5千円もする。

クレジットカードポイントを貯めるには3年も要するのが辛い。

資金不足に

シグマ製品(

17-50mm F2.8 EX DC OS HSM キヤノン用)でもいいや、と思うのだが・・。

(H30. 3.28 SB932SH撮影)

(H30. 3.29 SB932SH撮影)