働く自動車とならんで、わたしが最近、ちょっと意識的に狙っているのが、建造物。

むろん、どれでもいいというわけではなく、こちらのアンテナに電波を発信してくるようなものでなければいけない。

銀塩フィルム時代の昔から、木造モルタルの建物などは、古びてくると、そのざらざらした質感やわび・さびぶりが好まれて、モノクローム写真のモチーフになっていた。

あるいは、もっと昔の例をとるなら、アッジェの石造建築のパリ、エバンスの鉄骨建築のアメリカを思い出してもいいだろう。

建築物、建造物は、いつだって、それ固有の意匠をまとって、景観の一部を占有している。

写真家は、いろいろな角度から、そして光の中から、その建造物を被写体として見つめる。

そこに浮かび上がるのは、設計者の意識であり、施主の趣味性であり、実利的な存在意義である。

ところが、カメラマンがカメラを手にしてある場所に立つと、もっと広大な景観的な無意識が、何事かを囁きかけてくるのに出会う。

そのことばにならない囁きをキャッチしたとき、カメラマンは意識と無意識の危うい線上で、直感的にシャッターを押す。

そうして、一枚の写真が生まれてくる。

トップに据えたのは、新幹線Maxの2階窓から眺めた、烏川にかかる鉄橋。ここを、上信電鉄という、ローカルな私鉄が走っている。数週間まえに、まったく違った角度から、違った光の中で、この鉄橋を眺めたことがあった。そのときは、シャッターを押す気にはまったくなれなかった。

この光景にはいろいろな記憶や情感がまつわりついているが、それについては別な機会に書こう(~o~)

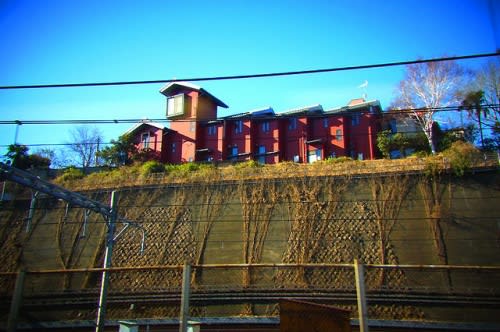

これもMaxの車窓から。新幹線は猛スピードで走っているから、感じた瞬間に撮影しないと、チャンスを逸する。連棟式のアパートだろうか? それにしても、外壁の色に、何者かの「自己主張」がはっきりとあらわれている。

こちらはX10でとらえた、郊外の生コン製造工場。

バランスのとれた機能美が冬日に照らされている。

風が強くて、カメラをかまえて立っていると、よろめきそうになるような午後。鼻水をすすりながらの撮影だった。

一方こちらは群馬県太田市で出会った給水塔。

ググってみると、給水塔には、送電線や鉄塔などと同じく、観察マニアがいることがわかる。わたしはベッヒャー夫妻の「給水塔」を図書館で見たときの印象が記憶の奥にしまいこまれている。

巨きなものから、比較的小さなものまで、働く自動車を蒐集するように、こういった建造物をあつめるのもおもしろいだろう。

このあいだ、町中で撮影していて不審がられてもいやだな・・・とおもって、photographerという名刺をお手製でつくってみた。そして、名刺の撮影ジャンルのはじめに掲げたのが、ソシアルランドスケープ(^^;)

アルバム「冬日」は、こういった景観をややヒキ気味に撮った写真を中心に展開している。

☆給水塔

http://www.google.co.jp/search?q=%E7%B5%A6%E6%B0%B4%E5%A1%94%E3%80%80%E5%86%99%E7%9C%9F&hl=ja&rlz=1T4RNWN_jaJP322JP334&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=l6Y5T6D2HeGWiQeClrSOCg&ved=0CCUQsAQ&biw=1014&bih=532