いつか読もう、読むだろうとかんがえて、5-6冊買ってあった。

それがひょっこり出てきたので、この機会にそのうち一冊をきちんと読んでおこうという気になった。

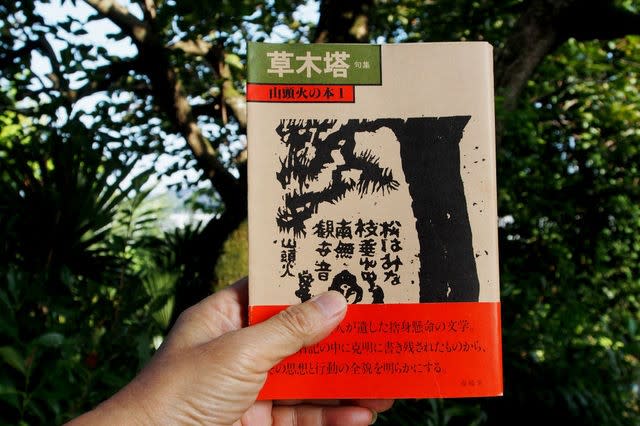

種田山頭火といえば、有名なのが「草木塔」。

泉鏡花の「草迷宮」をおもわせる、カッコいいタイトルだと、かねがねあこがれていた(^ー゚)

いつもいつも、つまみ食いじゃしょうがねえなあと反省したわけだ。・・・いつか、いつかでやっといまごろ。

昨日は岩波文庫の「尾崎放哉句集」を買ったばかり。

自由律俳句は、この二人を読めばことたりるのだ・・・そのつもりで買った。

彼らが残した俳句のすべてを読もうとはかんがえない。8割、いや9割は駄句・凡句のはずである。

そのなかに、キラッと輝く秀句が混じっている。そういった事情は正岡子規だろうが、高浜虚子だろうが詩人・俳人のすべてにいえる。

秀句ばかりじゃ息がつまる。

山頭火の人気は衰えることを知らない。松山市に再建された一草庵に、年間どれほどの人が訪れるのだろう。ネット上にあるホームページ、ブログだってとてもぜんぶは見きれないほど。

《漂泊孤寒の詩人が遺した捨身懸命の文学。膨大な日記の中に克明に書き残されたものから、その思想と行動の全貌を明らかにする。》

春陽堂から刊行された叢書のオビに付されたコピーには、そう書いてある。

全14巻、別冊2巻。

その大半を、「行乞記」「其中日記」が占める。春陽堂からは、山頭火文庫全5巻も出ている。どれほどの読者がいるかわからないが、大量の日記があとに残され、春陽堂などから刊行されている。

「草木塔」は、自選句集である。

第一「鉢の子」昭和7年

第二「草木塔」昭和8年

第三「山行水行」昭和10年

第四「雑草風景」昭和11年

第五「柿の葉」昭和12年

第六「孤寒」昭和14年

第七「鴉」昭和15年

以上をあらためてアンソロジー「草木塔」として編集してある。15年間につくった約9千句のなかから自選したもの701句を収めている。周辺の人たちの好意によって、句集を毎年のように刊行していたこともあり、総数は驚くべき数に達している。

野良猫が影のごと眠りえぬ我に

沈み行く夜の底へ底へ時雨落つ

雪かぎりなしぬかづけば雪ふりしきる

いさかへる夫婦に夜蜘蛛さがりけり

労れて戻る夜の角のいつものポストよ

分け入つても分け入つても青い山

鴉啼いてわたしも一人

どうしやうもないわたしが歩いてゐる

捨てきれない荷物のおもさまへうしろ

秋風の石を拾ふ

年とれば故郷こひしいつくつくぼふし

枝をさしのべてゐる冬木

松はみな枝垂れて南無観世音

越えてゆく山また山は冬の山

うしろすがたのしぐれてゆくか

鉄鉢の中へも霰

うつむいて石ころばかり

鉄鉢の中へも霰

うつむいて石ころばかり

父によう似た声が出てくる旅はかなしい

もう冬がきてゐる木ぎれ竹ぎれ

雪へ雪ふるしづけきにをる

あるがまま雑草として芽を吹く

酔へばいろいろの声が聞こえる冬雨

ころりと寝ころべば空

青葉の奥へなほ小径があつて墓

あるけばかつこういそげばかつこう

きりがないから、このくらいでやめておこう。

これらのなかでも、つぎのような句は、秀句としてとくによく知られている。

《分け入つても分け入つても青い山

どうしやうもないわたしが歩いてゐる

うしろすがたのしぐれてゆくか》

《うしろすがたのしぐれてゆくか》は丸谷才一さんの芥川賞受賞作「横しぐれ」で使われ、注目をあびた。

今回「草木塔」を読みながらわたしの胸に突き刺さってきたのは、

《あるがまま雑草として芽を吹く》であった。

ここで寝るとする草の実のこぼれる

あるけば草の実すわれば草の実

句集を「草木塔」としたのは、これらの句を背景にしている。

句集のなかで、山頭火はつぶやいている。

《私は雑草的存在にすぎないけれどそれで満ち足りてゐる。雑草は雑草として生え、伸び咲き実り、そして枯れてしまえばそれでよろしいのである。

或る時は澄み或る時は濁る。――澄んだり濁ったりする私であるが、澄んでも濁っても、私にあっては一句一句の心身脱落であることに間違ひはない。》

心身脱落とは仏教用語であろう。曹洞宗報恩寺(熊本)で出家得度してはいるが、出家僧として活動したことはない。

山頭火のような世捨て人には、墨染めの衣がよく似合った。

注釈はまったく不要である。

自由律の俳句は、読んだ通り、そのままの姿でそこにある。

現代人の多くは、こころのどこかで世捨て人にあこがれを抱いている。

税金を払わなくていいし、自治会にはいる必要もない。ストレス社会といわれる現代の厄介な対人関係の蜘蛛の糸にとらわれなくてすむ。

そのかわり、自分の家が持てないだけでなく、年金も健康保険証もない。そういう生活にたえてゆけるか?

(山頭火文庫「評伝・アルバム」春陽堂 村上護編)

(岩波文庫「尾崎放哉句集」池内紀編はこれから読む)

種田山頭火:1882年(明治15)~1940年(昭和15)享年57(満)本名種田正一

尾崎放哉:1885年(明治18)~1926年(大正15)享年41(満)本名尾崎秀雄

放哉の方が年上かと思っていたが、そうではなかった。二人とも「層雲」の荻原井泉水に師事している。山頭火の句には、放哉に宛てたものがある。

放哉居士の句に和して

鴉啼いてわしも一人

尾崎放哉は、山頭火のように日本各地を放浪したわけではない。東大出のエリートで生命保険会社で働いたあと、妻に「一緒に死んでくれ」と頼んだことがあり、愛想をつかされた。最期は小豆島の小さな寺で、近隣の人に看とられて41才で息をひきとる。

似ているといえばいえるし、似ていないといえばいえる。

こういう短詩なので、一日に10作、20作、あるいはそれ以上つくることができる。

そのうちに、ほんのわずか、キラッと光る句が存在する。

あるがまま雑草として芽を吹く

二人とも雑草として芽を吹き、枯れていった。

鮮烈な生き方をつらぬいたといえないことはない。昭和というのは、こういう俳人を持った時代であった。

俳句の不思議さ、生命力は、ふとした拍子に「その一句」が口をついて出ることだろう。短詩ならではの効用というべきである。

それがひょっこり出てきたので、この機会にそのうち一冊をきちんと読んでおこうという気になった。

種田山頭火といえば、有名なのが「草木塔」。

泉鏡花の「草迷宮」をおもわせる、カッコいいタイトルだと、かねがねあこがれていた(^ー゚)

いつもいつも、つまみ食いじゃしょうがねえなあと反省したわけだ。・・・いつか、いつかでやっといまごろ。

昨日は岩波文庫の「尾崎放哉句集」を買ったばかり。

自由律俳句は、この二人を読めばことたりるのだ・・・そのつもりで買った。

彼らが残した俳句のすべてを読もうとはかんがえない。8割、いや9割は駄句・凡句のはずである。

そのなかに、キラッと輝く秀句が混じっている。そういった事情は正岡子規だろうが、高浜虚子だろうが詩人・俳人のすべてにいえる。

秀句ばかりじゃ息がつまる。

山頭火の人気は衰えることを知らない。松山市に再建された一草庵に、年間どれほどの人が訪れるのだろう。ネット上にあるホームページ、ブログだってとてもぜんぶは見きれないほど。

《漂泊孤寒の詩人が遺した捨身懸命の文学。膨大な日記の中に克明に書き残されたものから、その思想と行動の全貌を明らかにする。》

春陽堂から刊行された叢書のオビに付されたコピーには、そう書いてある。

全14巻、別冊2巻。

その大半を、「行乞記」「其中日記」が占める。春陽堂からは、山頭火文庫全5巻も出ている。どれほどの読者がいるかわからないが、大量の日記があとに残され、春陽堂などから刊行されている。

「草木塔」は、自選句集である。

第一「鉢の子」昭和7年

第二「草木塔」昭和8年

第三「山行水行」昭和10年

第四「雑草風景」昭和11年

第五「柿の葉」昭和12年

第六「孤寒」昭和14年

第七「鴉」昭和15年

以上をあらためてアンソロジー「草木塔」として編集してある。15年間につくった約9千句のなかから自選したもの701句を収めている。周辺の人たちの好意によって、句集を毎年のように刊行していたこともあり、総数は驚くべき数に達している。

野良猫が影のごと眠りえぬ我に

沈み行く夜の底へ底へ時雨落つ

雪かぎりなしぬかづけば雪ふりしきる

いさかへる夫婦に夜蜘蛛さがりけり

労れて戻る夜の角のいつものポストよ

分け入つても分け入つても青い山

鴉啼いてわたしも一人

どうしやうもないわたしが歩いてゐる

捨てきれない荷物のおもさまへうしろ

秋風の石を拾ふ

年とれば故郷こひしいつくつくぼふし

枝をさしのべてゐる冬木

松はみな枝垂れて南無観世音

越えてゆく山また山は冬の山

うしろすがたのしぐれてゆくか

鉄鉢の中へも霰

うつむいて石ころばかり

鉄鉢の中へも霰

うつむいて石ころばかり

父によう似た声が出てくる旅はかなしい

もう冬がきてゐる木ぎれ竹ぎれ

雪へ雪ふるしづけきにをる

あるがまま雑草として芽を吹く

酔へばいろいろの声が聞こえる冬雨

ころりと寝ころべば空

青葉の奥へなほ小径があつて墓

あるけばかつこういそげばかつこう

きりがないから、このくらいでやめておこう。

これらのなかでも、つぎのような句は、秀句としてとくによく知られている。

《分け入つても分け入つても青い山

どうしやうもないわたしが歩いてゐる

うしろすがたのしぐれてゆくか》

《うしろすがたのしぐれてゆくか》は丸谷才一さんの芥川賞受賞作「横しぐれ」で使われ、注目をあびた。

今回「草木塔」を読みながらわたしの胸に突き刺さってきたのは、

《あるがまま雑草として芽を吹く》であった。

ここで寝るとする草の実のこぼれる

あるけば草の実すわれば草の実

句集を「草木塔」としたのは、これらの句を背景にしている。

句集のなかで、山頭火はつぶやいている。

《私は雑草的存在にすぎないけれどそれで満ち足りてゐる。雑草は雑草として生え、伸び咲き実り、そして枯れてしまえばそれでよろしいのである。

或る時は澄み或る時は濁る。――澄んだり濁ったりする私であるが、澄んでも濁っても、私にあっては一句一句の心身脱落であることに間違ひはない。》

心身脱落とは仏教用語であろう。曹洞宗報恩寺(熊本)で出家得度してはいるが、出家僧として活動したことはない。

山頭火のような世捨て人には、墨染めの衣がよく似合った。

注釈はまったく不要である。

自由律の俳句は、読んだ通り、そのままの姿でそこにある。

現代人の多くは、こころのどこかで世捨て人にあこがれを抱いている。

税金を払わなくていいし、自治会にはいる必要もない。ストレス社会といわれる現代の厄介な対人関係の蜘蛛の糸にとらわれなくてすむ。

そのかわり、自分の家が持てないだけでなく、年金も健康保険証もない。そういう生活にたえてゆけるか?

(山頭火文庫「評伝・アルバム」春陽堂 村上護編)

(岩波文庫「尾崎放哉句集」池内紀編はこれから読む)

種田山頭火:1882年(明治15)~1940年(昭和15)享年57(満)本名種田正一

尾崎放哉:1885年(明治18)~1926年(大正15)享年41(満)本名尾崎秀雄

放哉の方が年上かと思っていたが、そうではなかった。二人とも「層雲」の荻原井泉水に師事している。山頭火の句には、放哉に宛てたものがある。

放哉居士の句に和して

鴉啼いてわしも一人

尾崎放哉は、山頭火のように日本各地を放浪したわけではない。東大出のエリートで生命保険会社で働いたあと、妻に「一緒に死んでくれ」と頼んだことがあり、愛想をつかされた。最期は小豆島の小さな寺で、近隣の人に看とられて41才で息をひきとる。

似ているといえばいえるし、似ていないといえばいえる。

こういう短詩なので、一日に10作、20作、あるいはそれ以上つくることができる。

そのうちに、ほんのわずか、キラッと光る句が存在する。

あるがまま雑草として芽を吹く

二人とも雑草として芽を吹き、枯れていった。

鮮烈な生き方をつらぬいたといえないことはない。昭和というのは、こういう俳人を持った時代であった。

俳句の不思議さ、生命力は、ふとした拍子に「その一句」が口をついて出ることだろう。短詩ならではの効用というべきである。