チェーホフのことをかんがえると、胸が少々痛くなったり、ざわついたりしたものだ。

なぜかといえば、小説を書きたいという欲望・野心が、若いころにはあったからだ。

詩を書くのもいいが、小説なら多少お金になるだろうと、確たる根拠なしに思い、思いしていた。

中学時代に20枚の短編を書き、10万円をいただいて、たくさんの書籍を買った。

ドストエフスキーやトルストイのような長編はとてもムリだが、短編なら書けるかもしれない・・・とかんがえていた(´ω`*)

試作はしたもののうまくいかず、27歳のとき、故郷ぐんまに帰ってきた。農家の長男だったからだ。

イギリスの小説家キャサリン・マンスフィールドは、チェーホフの存在を抜きにしてはデビューできなかったろう。影響を受けたというだけでなく、こころから尊敬していた。

ほかにも、サマセット・モームや、アラン・シリトー、さらにヘミングウェイすらチェーホフの影をはっきりと作品にとどめている。

日本の作家を6-7人あげたっていいだろう。

はじめて読んだのが何であったかもう覚えてはいないが、小笠原豊樹訳の新潮文庫であったのはまちがいない。岩波文庫でも読んだし、中央公論社の全集でも読んだ。

バルザックやドストエフスキーには、途轍もない人間が大勢登場する。しかしチェーホフに出てくるのは、等身大の普通の庶民、インテリ、女たちばかり。そこが退屈といえば退屈。

最近になって読み返したのは「桜の園」「ワーニャおじさん」などの戯曲。それに、浦雅春さんの「チェーホフ」(岩波新書)に刺激され、「シベリアの旅」を読み、あらためて瞠目させられた。

「サハリン島」も手許にあり、いずれ読まねば・・・と思っている。

彼の生涯のなかで、友人・知人の反対を押し切って敢行したシベリア、サハリンの旅は突出している。

本書の原本はスイスのディオゲネス社から刊行された。ドイツ語からの重訳だと、訳者の谷川道子さんがあとがきで断っている。

まるでチェーホフの息遣いが聞こえてくるような写真集となっている。19世紀末、“写真の時代”はもうはじまっていたのだ。

わたしは彼が、これほど多数の写真、ポートレイトを残していたとは知らなかった(*・д・)

手紙の引用があちらこちらにばらまかれ、まるで「自伝を読んでいるよう・・・」と、谷川さんは評しておられる。そして、先年亡くなった池内紀さんが力のこもったエッセイを寄せている。

長くなってしまうので、以下、写真を引用し、必要と思われるコメントを付しておく。

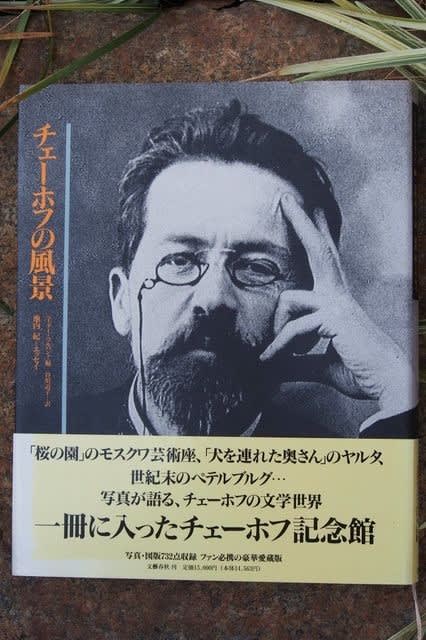

1.表紙。

2.18人のチェーホフ(絵もまじっている)。

3.シベリア、サハリンの流刑囚(チェーホフが撮影したわけではない)。

4.シベリア、サハリンの有名な“悪路”と大河。

5.当時サハリンには多くのアイヌ民族が住みついていた。左の一群のなかにチェーホフもいる。

6.1897年のチェーホフ。

7.芝居に打ち込みはじめたチェーホフ。

8.モスクワ芸術座の舞台「ワーニャおじさん」。

9.女優オリガ・クニッペル。チェーホフは彼女と結婚し、新婚旅行へ旅立った。

10. 真ん中は妻とのツーショット。

左は母、妹、妻・・・三人の女たちにかこまれ、幸せそうなチェーホフ。

11.右はトルストイ。狩猟に使うのか、ブーツをはいている。

12.白い帽子、籐椅子にすわったチェーホフ。

13.小さな犬をつれて散歩する。

14.8人のチェーホフ。

15.臨終、44歳。

スキャナだと著作権にふれる恐れがあるため、デジカメで撮影した。

芝居好き、短編小説マニアで、チェーホフの名を知らない人はいないだろう。

ゆっくり数か月かけて、思いがけず手に入った、この重い一冊の写真集「チェーホフの風景」とつきあっていこう(^^♪

なぜかといえば、小説を書きたいという欲望・野心が、若いころにはあったからだ。

詩を書くのもいいが、小説なら多少お金になるだろうと、確たる根拠なしに思い、思いしていた。

中学時代に20枚の短編を書き、10万円をいただいて、たくさんの書籍を買った。

ドストエフスキーやトルストイのような長編はとてもムリだが、短編なら書けるかもしれない・・・とかんがえていた(´ω`*)

試作はしたもののうまくいかず、27歳のとき、故郷ぐんまに帰ってきた。農家の長男だったからだ。

イギリスの小説家キャサリン・マンスフィールドは、チェーホフの存在を抜きにしてはデビューできなかったろう。影響を受けたというだけでなく、こころから尊敬していた。

ほかにも、サマセット・モームや、アラン・シリトー、さらにヘミングウェイすらチェーホフの影をはっきりと作品にとどめている。

日本の作家を6-7人あげたっていいだろう。

はじめて読んだのが何であったかもう覚えてはいないが、小笠原豊樹訳の新潮文庫であったのはまちがいない。岩波文庫でも読んだし、中央公論社の全集でも読んだ。

バルザックやドストエフスキーには、途轍もない人間が大勢登場する。しかしチェーホフに出てくるのは、等身大の普通の庶民、インテリ、女たちばかり。そこが退屈といえば退屈。

最近になって読み返したのは「桜の園」「ワーニャおじさん」などの戯曲。それに、浦雅春さんの「チェーホフ」(岩波新書)に刺激され、「シベリアの旅」を読み、あらためて瞠目させられた。

「サハリン島」も手許にあり、いずれ読まねば・・・と思っている。

彼の生涯のなかで、友人・知人の反対を押し切って敢行したシベリア、サハリンの旅は突出している。

本書の原本はスイスのディオゲネス社から刊行された。ドイツ語からの重訳だと、訳者の谷川道子さんがあとがきで断っている。

まるでチェーホフの息遣いが聞こえてくるような写真集となっている。19世紀末、“写真の時代”はもうはじまっていたのだ。

わたしは彼が、これほど多数の写真、ポートレイトを残していたとは知らなかった(*・д・)

手紙の引用があちらこちらにばらまかれ、まるで「自伝を読んでいるよう・・・」と、谷川さんは評しておられる。そして、先年亡くなった池内紀さんが力のこもったエッセイを寄せている。

長くなってしまうので、以下、写真を引用し、必要と思われるコメントを付しておく。

1.表紙。

2.18人のチェーホフ(絵もまじっている)。

3.シベリア、サハリンの流刑囚(チェーホフが撮影したわけではない)。

4.シベリア、サハリンの有名な“悪路”と大河。

5.当時サハリンには多くのアイヌ民族が住みついていた。左の一群のなかにチェーホフもいる。

6.1897年のチェーホフ。

7.芝居に打ち込みはじめたチェーホフ。

8.モスクワ芸術座の舞台「ワーニャおじさん」。

9.女優オリガ・クニッペル。チェーホフは彼女と結婚し、新婚旅行へ旅立った。

10. 真ん中は妻とのツーショット。

左は母、妹、妻・・・三人の女たちにかこまれ、幸せそうなチェーホフ。

11.右はトルストイ。狩猟に使うのか、ブーツをはいている。

12.白い帽子、籐椅子にすわったチェーホフ。

13.小さな犬をつれて散歩する。

14.8人のチェーホフ。

15.臨終、44歳。

スキャナだと著作権にふれる恐れがあるため、デジカメで撮影した。

芝居好き、短編小説マニアで、チェーホフの名を知らない人はいないだろう。

ゆっくり数か月かけて、思いがけず手に入った、この重い一冊の写真集「チェーホフの風景」とつきあっていこう(^^♪