1937年生まれの塩野七生さん、今年79歳になられると思うが、まだまだお元気で、健筆をふるっている。わたしは彼女の熱烈ファンなので、まことに喜ばしい限りである。

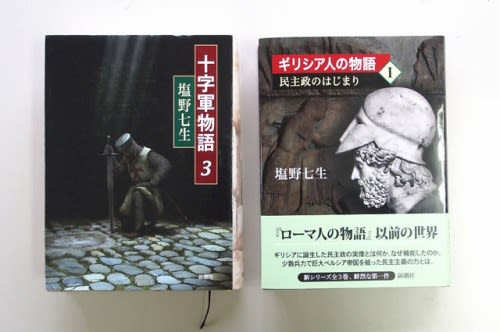

読みはじめたら、予想した以上におもしろく、分厚い第3巻を、あれよ、あれよという間に読みおえることができた。そしてつい先だっては「ギリシャ人の物語」を書店に買いにはしった。数日中には、「皇帝フリードリッヒ二世の生涯」も、手に入れようとかんがえている。

わたしの本棚の一等席は、この数年、つねにこの人の本でうめられている。

さて、本書。

十字軍・・・およそ200年にも渡るキリスト教徒と、イスラム教徒との抗争は、現在どこまでが具体的に明かされているのだろう。本書の最後に、21ページにもなる膨大な参考文献が列挙してある。著者はこれにすべて目を通したのだろうか。・・・とすれば、ただ脱帽するしかない。

塩野さんは、どちらか一方に偏らず、考えられる限り、公平な立場から叙述しようとしている。そこここに、キリスト教であれ、イスラム教であれ、一神教に対する批判的な発言がある。すなわち、一神教に対しては、かなりの距離をおいていることになる。

したがって、その両者から、逆に批判をあびる可能性があるということになる。

著者はヨーロッパ人でも、キリスト者でもない。そういう人が書いた「十字軍物語」であるところに、本書の真骨頂があるといえる。

著者の立場は、いつもの通り、きわめて理知的。

政治と戦争は本来、一般的に男の“仕事”といえるが、彼女の中には、強靭きわまりない男がひそんでいるのだろう。・・・というより、この人の明晰さは、男だとか女だとか、そういう性のバリアを、楽々超えている。

本書には“主役”クラスの人物が3人いる。

サラディン(クルド人)

獅子王リチャード(イギリス人)

皇帝フリードリッヒ(ドイツ人)

がその主役。脇役の配し方もじつにうまい。

そこを叙述する塩野さんの筆は躍動している。それらは真に英雄といえる人物だが、ことばをかえれば、民族的リーダー、政治的リーダーということになる。

じつは隠れた主役はもう一人いる。ローマ法王である。しかし、彼女の法王についての書きぶりは、しばしば揶揄的。

大雑把にいって、法王ウルバン二世が、クレルモン公会議で十字軍の結成を呼びかけた1095年から、中近東にあったキリスト教徒の拠点アッコンが陥落する1291年までが、十字軍の世紀である。つまり宗教の時代・・・そのまっただ中にあるのが、十字軍によるイスラム側との戦争なのである。どちら側にとっても、死はムダ死にではなく、殉教に近いものであったから、激戦はつねに凄惨極まりない戦場をつくり出す。

民族と宗教をめぐる紛争は、この中近東の地では、いまにいたるまで、絶えたことがない。

塩野さんの手にかかると、歴史が壮大な叙事詩になる。こういう抗争は、しばしばリーダーの資質、能力、知力、体力、そして運命が勝負を分ける。長期間に渡っているため、主役はその役割を終えると、退場する。第1次から第8次まで、それを担った人物は、つぎつぎ交代していく。この“物語”には、驚くほど豊かな教訓が含まれている。塩野さんの片言隻句に、読者としてのわたしは耳をすます。

ここには、文明の衝突としかいいようのない悲劇がある。それは現代においてもつづいているのだから。

それにしても、著者はなぜ“物語”ということばにこだわるのだろう。「海の都の物語」「ローマ人の物語」「十字軍物語」と書き継がれてきた塩野文学は、昨年あらたに「ギリシャ人の物語」をスタートさせた。ギリシャから、ルネサンスまで。それが完全に塩野さんの射程に入ってきている。

「政治とはなにか」「文明とはなにか」「宗教とはなにか」について、彼女は検証している。そこで生き、そこで死んでいく人間像が、鮮やかに描かれる。著者はじつにしばしばある独特な書き方をする。「なぜこうなのかといえば、××だからである」という文脈は、彼女の思考のシュプールであり、自問自答の痕跡なのである。

これもまた、比類のない“名著”であると、わたしは思う。歴史からも、文学からもはみ出してしまう。読後の感想は、たいへんすぐれた評伝を読んだあとのテイストに近い。

歴史上の人物に、その時代の主役に、彼女はたくみに寄り添う。そうすることによって、見えてくるもの、聞こえてくるものがある。本の文字の向こうから立ち上がってくるイメージにしびれる。読者にこういう経験をさせるというのは、稀有なことである。

このあいだふと思ったのだが、これはもしかしたら、地中海世界を舞台にした「平家物語」ではないかということ。なぜなら、平家ではある意味で瀬戸内海が主役であるが、本書では地中海が主役であるから。

諸行無常・・・というような、全体を要約する便利な理念は、ここにはないが、大きく鮮やかな質問がひそんでいる。人はだれのために生き、だれのために死ぬのか。そのことが、読みおえたあと、わたしの頭を隅々まで占領した。

だから、つぎの新刊が発売されると、買って読まずにはいられない。

こういう本を、年に1冊ずつ、着々と仕上げていく物書きとしての人間的なスケール、強靭な精神力に、わたしは讃嘆を惜しまない。

※☆☆☆☆☆(5点満点)

読みはじめたら、予想した以上におもしろく、分厚い第3巻を、あれよ、あれよという間に読みおえることができた。そしてつい先だっては「ギリシャ人の物語」を書店に買いにはしった。数日中には、「皇帝フリードリッヒ二世の生涯」も、手に入れようとかんがえている。

わたしの本棚の一等席は、この数年、つねにこの人の本でうめられている。

さて、本書。

十字軍・・・およそ200年にも渡るキリスト教徒と、イスラム教徒との抗争は、現在どこまでが具体的に明かされているのだろう。本書の最後に、21ページにもなる膨大な参考文献が列挙してある。著者はこれにすべて目を通したのだろうか。・・・とすれば、ただ脱帽するしかない。

塩野さんは、どちらか一方に偏らず、考えられる限り、公平な立場から叙述しようとしている。そこここに、キリスト教であれ、イスラム教であれ、一神教に対する批判的な発言がある。すなわち、一神教に対しては、かなりの距離をおいていることになる。

したがって、その両者から、逆に批判をあびる可能性があるということになる。

著者はヨーロッパ人でも、キリスト者でもない。そういう人が書いた「十字軍物語」であるところに、本書の真骨頂があるといえる。

著者の立場は、いつもの通り、きわめて理知的。

政治と戦争は本来、一般的に男の“仕事”といえるが、彼女の中には、強靭きわまりない男がひそんでいるのだろう。・・・というより、この人の明晰さは、男だとか女だとか、そういう性のバリアを、楽々超えている。

本書には“主役”クラスの人物が3人いる。

サラディン(クルド人)

獅子王リチャード(イギリス人)

皇帝フリードリッヒ(ドイツ人)

がその主役。脇役の配し方もじつにうまい。

そこを叙述する塩野さんの筆は躍動している。それらは真に英雄といえる人物だが、ことばをかえれば、民族的リーダー、政治的リーダーということになる。

じつは隠れた主役はもう一人いる。ローマ法王である。しかし、彼女の法王についての書きぶりは、しばしば揶揄的。

大雑把にいって、法王ウルバン二世が、クレルモン公会議で十字軍の結成を呼びかけた1095年から、中近東にあったキリスト教徒の拠点アッコンが陥落する1291年までが、十字軍の世紀である。つまり宗教の時代・・・そのまっただ中にあるのが、十字軍によるイスラム側との戦争なのである。どちら側にとっても、死はムダ死にではなく、殉教に近いものであったから、激戦はつねに凄惨極まりない戦場をつくり出す。

民族と宗教をめぐる紛争は、この中近東の地では、いまにいたるまで、絶えたことがない。

塩野さんの手にかかると、歴史が壮大な叙事詩になる。こういう抗争は、しばしばリーダーの資質、能力、知力、体力、そして運命が勝負を分ける。長期間に渡っているため、主役はその役割を終えると、退場する。第1次から第8次まで、それを担った人物は、つぎつぎ交代していく。この“物語”には、驚くほど豊かな教訓が含まれている。塩野さんの片言隻句に、読者としてのわたしは耳をすます。

ここには、文明の衝突としかいいようのない悲劇がある。それは現代においてもつづいているのだから。

それにしても、著者はなぜ“物語”ということばにこだわるのだろう。「海の都の物語」「ローマ人の物語」「十字軍物語」と書き継がれてきた塩野文学は、昨年あらたに「ギリシャ人の物語」をスタートさせた。ギリシャから、ルネサンスまで。それが完全に塩野さんの射程に入ってきている。

「政治とはなにか」「文明とはなにか」「宗教とはなにか」について、彼女は検証している。そこで生き、そこで死んでいく人間像が、鮮やかに描かれる。著者はじつにしばしばある独特な書き方をする。「なぜこうなのかといえば、××だからである」という文脈は、彼女の思考のシュプールであり、自問自答の痕跡なのである。

これもまた、比類のない“名著”であると、わたしは思う。歴史からも、文学からもはみ出してしまう。読後の感想は、たいへんすぐれた評伝を読んだあとのテイストに近い。

歴史上の人物に、その時代の主役に、彼女はたくみに寄り添う。そうすることによって、見えてくるもの、聞こえてくるものがある。本の文字の向こうから立ち上がってくるイメージにしびれる。読者にこういう経験をさせるというのは、稀有なことである。

このあいだふと思ったのだが、これはもしかしたら、地中海世界を舞台にした「平家物語」ではないかということ。なぜなら、平家ではある意味で瀬戸内海が主役であるが、本書では地中海が主役であるから。

諸行無常・・・というような、全体を要約する便利な理念は、ここにはないが、大きく鮮やかな質問がひそんでいる。人はだれのために生き、だれのために死ぬのか。そのことが、読みおえたあと、わたしの頭を隅々まで占領した。

だから、つぎの新刊が発売されると、買って読まずにはいられない。

こういう本を、年に1冊ずつ、着々と仕上げていく物書きとしての人間的なスケール、強靭な精神力に、わたしは讃嘆を惜しまない。

※☆☆☆☆☆(5点満点)