半藤一利さんの著書では「漱石先生ぞな、もし」を読んだことがあるが、わたしにはおもしろくなかった・・・という記憶がある。

かつてレビューで誤って漱石の女婿と書いたが、正しくは半藤さんは漱石の女婿松岡譲の娘と結婚している。したがって漱石は義理の祖父にあたる。

半藤さんは昭和史の研究家として名をあげたという印象が強いし、一般にもそう考えられている。

しかし、本書はどうしてどうして、なかなか筆達者なところを見せていて、読者の興味を最後までそらさない。

名著というのではないが、こういう荷風論はわたしははじめて読んだ。

文芸評論家や大学の先生方(近代文学の研究者)が書いた本とは、ひと味、ふた味違っている。それは半藤さんが「週刊文春」という週刊誌の記者としてスタートし、編集の仕事にながらく携わったからだろう。下世話な話をじつにおもしろく読ませる。

観念的、概念的にならずに、荷風という人間のいわば「人となり」を、年齢・時代を追いながら浮かび上がらせていく手法は、人物伝の手法と紙一重といえる。

半藤さんは「断腸亭日乗」を隅から隅まで読み込んで、そこに主たる素材を仰いでいるが、そこに書かれていないことまで、資料をあさって、書き込んでいく。自らをやや自嘲的に“探偵”と称しておられる。それは昭和史と取り組むときの基本姿勢そのものではないだろうか?

東京下町生れの半藤さんは、生前の荷風その人を知っているうえ、荷風の急死に際し、その住まいに駆けつけ、「文春」に、死亡記事を書いた経験がある。

下町育ちのべらんめえな性格が随所に顔を出す。そこに週刊誌の記者としての好奇心がくわわる。半藤さんその人が「昭和人物伝」に名をつらねてもいいのではないか・・・とわたしなどは想像をふくらませた。

「小見出し」の付け方のうまさ、徹底的に追求するかと思っていると、その一歩手前で筆を擱く。まことに緩急自在な“人物伝”である。

鴎外、漱石ほどではないだろうが、荷風についてもあきれるばかり多くの評論・研究書が刊行されている。その中にあって本書はじつに異彩を放っていて、荷風の文学に少しでも関心のある読者にとっては、読み逃がすことのできない一冊に仕上がっている。いや「昭和史」研究のこぼれ話的な読み方だって可能。

『戦争へ、破滅へと向かう昭和前期の20年間。世間を見つめる永井荷風の視線はあくまでも低く、驚くべき的確さで世間の不穏の風を読み取る。「断腸亭日乗」を中心に、昭和という時代風景の中に文豪の日常を描き出した傑作』

と裏表紙に本書の内容が紹介されている。

荷風は明治の作家では鴎外と露伴を高く評価していた。世間と文壇に背を向けて自己流を押し通した奇人としての側面ももっている。

しかし、一方で、英仏の文学に通じ、中国文学(支那文学)にたいへん造詣が深い。そのうえ、江戸期の文化の研究家としても当代一流の“眼利き”であった。

そういう人物が陋巷に身をひそめ、色町の女のもとへ通い、日本という祖国への情念をたぎらせながら、時代を痛烈に批判する。いわば鴎外の裏側を生きた作家・・・として、その人物像はまことに多面的で苛烈なものがある。

半藤さんはそれを、丁寧に腑分けしてわれわれ読者に鮮やかに突きつける。

本書を読んでいると、遠い過去の人、荷風の像が、隣りにいる人のように呼吸しはじめる。

荷風は昭和の世捨て人であった。

だが、それと同じくらい、徹底してこの世のチリにまみれて“わが道”からそれることをしなかった人物であった。この頑迷さに、わたしは多少のあこがれを抱かずにはいられない。

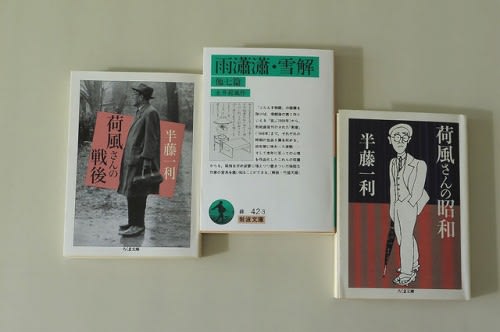

本書には「荷風さんの戦後」という続編がある。

そちらもいま読みかけている。荷風への興味から、半藤さんその人への興味があぶり出されてきたところである。

この人の本を、ほかに何冊か読んでみよう・・・と。

評価:☆☆☆☆★(4.5)

かつてレビューで誤って漱石の女婿と書いたが、正しくは半藤さんは漱石の女婿松岡譲の娘と結婚している。したがって漱石は義理の祖父にあたる。

半藤さんは昭和史の研究家として名をあげたという印象が強いし、一般にもそう考えられている。

しかし、本書はどうしてどうして、なかなか筆達者なところを見せていて、読者の興味を最後までそらさない。

名著というのではないが、こういう荷風論はわたしははじめて読んだ。

文芸評論家や大学の先生方(近代文学の研究者)が書いた本とは、ひと味、ふた味違っている。それは半藤さんが「週刊文春」という週刊誌の記者としてスタートし、編集の仕事にながらく携わったからだろう。下世話な話をじつにおもしろく読ませる。

観念的、概念的にならずに、荷風という人間のいわば「人となり」を、年齢・時代を追いながら浮かび上がらせていく手法は、人物伝の手法と紙一重といえる。

半藤さんは「断腸亭日乗」を隅から隅まで読み込んで、そこに主たる素材を仰いでいるが、そこに書かれていないことまで、資料をあさって、書き込んでいく。自らをやや自嘲的に“探偵”と称しておられる。それは昭和史と取り組むときの基本姿勢そのものではないだろうか?

東京下町生れの半藤さんは、生前の荷風その人を知っているうえ、荷風の急死に際し、その住まいに駆けつけ、「文春」に、死亡記事を書いた経験がある。

下町育ちのべらんめえな性格が随所に顔を出す。そこに週刊誌の記者としての好奇心がくわわる。半藤さんその人が「昭和人物伝」に名をつらねてもいいのではないか・・・とわたしなどは想像をふくらませた。

「小見出し」の付け方のうまさ、徹底的に追求するかと思っていると、その一歩手前で筆を擱く。まことに緩急自在な“人物伝”である。

鴎外、漱石ほどではないだろうが、荷風についてもあきれるばかり多くの評論・研究書が刊行されている。その中にあって本書はじつに異彩を放っていて、荷風の文学に少しでも関心のある読者にとっては、読み逃がすことのできない一冊に仕上がっている。いや「昭和史」研究のこぼれ話的な読み方だって可能。

『戦争へ、破滅へと向かう昭和前期の20年間。世間を見つめる永井荷風の視線はあくまでも低く、驚くべき的確さで世間の不穏の風を読み取る。「断腸亭日乗」を中心に、昭和という時代風景の中に文豪の日常を描き出した傑作』

と裏表紙に本書の内容が紹介されている。

荷風は明治の作家では鴎外と露伴を高く評価していた。世間と文壇に背を向けて自己流を押し通した奇人としての側面ももっている。

しかし、一方で、英仏の文学に通じ、中国文学(支那文学)にたいへん造詣が深い。そのうえ、江戸期の文化の研究家としても当代一流の“眼利き”であった。

そういう人物が陋巷に身をひそめ、色町の女のもとへ通い、日本という祖国への情念をたぎらせながら、時代を痛烈に批判する。いわば鴎外の裏側を生きた作家・・・として、その人物像はまことに多面的で苛烈なものがある。

半藤さんはそれを、丁寧に腑分けしてわれわれ読者に鮮やかに突きつける。

本書を読んでいると、遠い過去の人、荷風の像が、隣りにいる人のように呼吸しはじめる。

荷風は昭和の世捨て人であった。

だが、それと同じくらい、徹底してこの世のチリにまみれて“わが道”からそれることをしなかった人物であった。この頑迷さに、わたしは多少のあこがれを抱かずにはいられない。

本書には「荷風さんの戦後」という続編がある。

そちらもいま読みかけている。荷風への興味から、半藤さんその人への興味があぶり出されてきたところである。

この人の本を、ほかに何冊か読んでみよう・・・と。

評価:☆☆☆☆★(4.5)