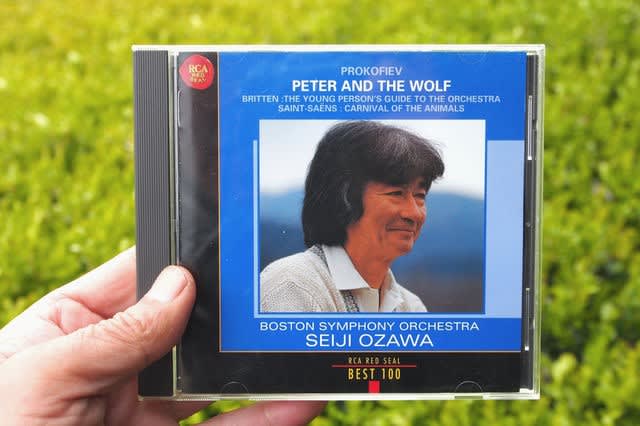

(めずらしいディスクを発見。「ピーターと狼」の指揮&ナレーションをどちらも小澤さんがやっておられるのだ)

海外へ飛びだし、より広い世界で活躍している人がいる。野球でいえば、野茂英雄さん、イチローさん。ほかにサッカー選手が何人もいる。ノーベル賞受賞者も、そういう世界レベルの存在だし、日本ばかりでなく、諸外国で評価される文学者も、以前にくらべふえてきたといえるだろう。

そういう“海外で活躍する国際的な日本人”の一人が、小澤征爾さん。

この人が先駆者となる。

では小澤さん、日本国内で評価が高いのか・・・というと、必ずしもそうとはいえないのではないか?

ウィーン・フィルのニューイヤー・コンサートに登場した小澤さんのCDが、ミリオンセラーを記録したことがあった。

2002年のことだ。

一般のクラシック・ファン、聴衆には大うけしたけれど、評論家のあいだでは、必ずしもそうではなかった。

「ニューイヤー・コンサート2002」は持っているし、2-3回は聴いた。だけど、印象はうすいなあ、うすい。

評論家の人たちの記事を読んだせいで、影響された・・・ということになるのかな?

そのほか、サイトウ・キネン・オーケストラでベートーヴェンの第九の録音も買って、1回だけ聴いたが、こちらもあまり演奏の中身を覚えていない。

(しかしこの本を読むにいたって、小澤さんに再入門する気持になった)

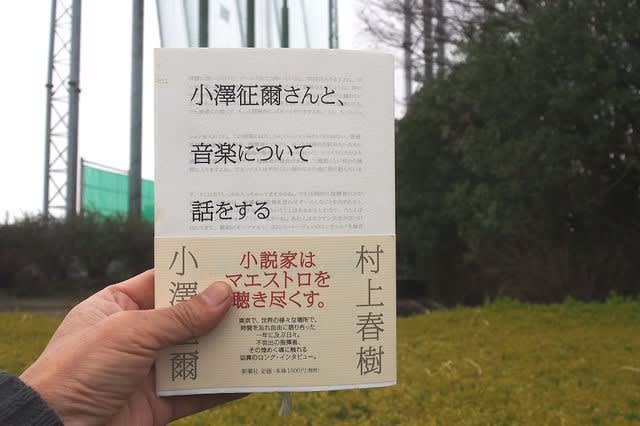

「小澤征爾さんと、音楽について話をする」2011年新潮社刊)のもくじ。

1.ベートーヴェンのピアノ協奏曲第三番をめぐって

2.カーネギー・ホールのブラームス

3.1960年代に起こったこと

4.グスタフ・マーラーの音楽をめぐって

5.オペラは楽しい

6.「決まった教え方があるわけじゃありません。その場その場で考えながらやっているんです」

あとがきなどをふくめ、単行本で375ページ(文庫化もされている)。

対談集かと誤解していたが、村上春樹さんがいうように、6回にもわたる小澤さんへの“ロングインタビュー”。

それを音楽関係者ではなく、門外漢の小説家村上春樹さんがおこなっているところに、新鮮きわまりないアプローチが存在する。

第2章「カーネギー・ホールのブラームス」など、眼が点になるおもしろさ(・ω・)

ところでわたしがはじめて聴いたのが、高校時代ブラバンをやっていた友人が貸してくれたマーラーの「交響曲第1番“巨人”」。演奏はもちろんボストン、CDではなくLPだった。

それから小澤さんに対し、さしたる関心を払うことなくずいぶんと時間ばかり過ぎてきた。

(左マーラー「第1番 花の章付き1977年」、右「春の祭典・ツァラトゥストラはこう語った1979年」。どちらもボストン響)

(左「ピーターと狼・組曲動物の謝肉祭など1992年」、右ブラームス第1番カーネギーホールライヴ2010年)

「音楽について小澤征爾さんと話をする」。

このBookによって、わたし的には小澤さんへの関心が一挙に高まった。

本書は見逃すことができない、興味深い1冊。音楽とは何か、日本人にとって、西洋のクラシック音楽を演奏し、聴衆として聴くとはどういうことか!?

ここで語られたこと、あえて語られなかったことをひっくるめて、多方面へ思索の網が拡がっていく。

小澤征爾とは先駆者なのだ。

この人につづいて、中村紘子、五嶋みどり、内田光子、安永徹、佐渡裕、樫本大進などが世界にデビューを飾っているわけだ。

先駆者小澤さんが伐りひらいた道とはどういうものであったかについて、懐古的にではなく思索すること。時間をたっぷりとかけて、音楽の森の奥へ、さらに奥へと一歩一歩分け入ってみること。

所詮は10枚ばかりのディスクを聴くことに尽きてしまうが、この1冊の本の向こうに、広大な、そして深いふかい世界が待ちうけている。

海外へ飛びだし、より広い世界で活躍している人がいる。野球でいえば、野茂英雄さん、イチローさん。ほかにサッカー選手が何人もいる。ノーベル賞受賞者も、そういう世界レベルの存在だし、日本ばかりでなく、諸外国で評価される文学者も、以前にくらべふえてきたといえるだろう。

そういう“海外で活躍する国際的な日本人”の一人が、小澤征爾さん。

この人が先駆者となる。

では小澤さん、日本国内で評価が高いのか・・・というと、必ずしもそうとはいえないのではないか?

ウィーン・フィルのニューイヤー・コンサートに登場した小澤さんのCDが、ミリオンセラーを記録したことがあった。

2002年のことだ。

一般のクラシック・ファン、聴衆には大うけしたけれど、評論家のあいだでは、必ずしもそうではなかった。

「ニューイヤー・コンサート2002」は持っているし、2-3回は聴いた。だけど、印象はうすいなあ、うすい。

評論家の人たちの記事を読んだせいで、影響された・・・ということになるのかな?

そのほか、サイトウ・キネン・オーケストラでベートーヴェンの第九の録音も買って、1回だけ聴いたが、こちらもあまり演奏の中身を覚えていない。

(しかしこの本を読むにいたって、小澤さんに再入門する気持になった)

「小澤征爾さんと、音楽について話をする」2011年新潮社刊)のもくじ。

1.ベートーヴェンのピアノ協奏曲第三番をめぐって

2.カーネギー・ホールのブラームス

3.1960年代に起こったこと

4.グスタフ・マーラーの音楽をめぐって

5.オペラは楽しい

6.「決まった教え方があるわけじゃありません。その場その場で考えながらやっているんです」

あとがきなどをふくめ、単行本で375ページ(文庫化もされている)。

対談集かと誤解していたが、村上春樹さんがいうように、6回にもわたる小澤さんへの“ロングインタビュー”。

それを音楽関係者ではなく、門外漢の小説家村上春樹さんがおこなっているところに、新鮮きわまりないアプローチが存在する。

第2章「カーネギー・ホールのブラームス」など、眼が点になるおもしろさ(・ω・)

ところでわたしがはじめて聴いたのが、高校時代ブラバンをやっていた友人が貸してくれたマーラーの「交響曲第1番“巨人”」。演奏はもちろんボストン、CDではなくLPだった。

それから小澤さんに対し、さしたる関心を払うことなくずいぶんと時間ばかり過ぎてきた。

(左マーラー「第1番 花の章付き1977年」、右「春の祭典・ツァラトゥストラはこう語った1979年」。どちらもボストン響)

(左「ピーターと狼・組曲動物の謝肉祭など1992年」、右ブラームス第1番カーネギーホールライヴ2010年)

「音楽について小澤征爾さんと話をする」。

このBookによって、わたし的には小澤さんへの関心が一挙に高まった。

本書は見逃すことができない、興味深い1冊。音楽とは何か、日本人にとって、西洋のクラシック音楽を演奏し、聴衆として聴くとはどういうことか!?

ここで語られたこと、あえて語られなかったことをひっくるめて、多方面へ思索の網が拡がっていく。

小澤征爾とは先駆者なのだ。

この人につづいて、中村紘子、五嶋みどり、内田光子、安永徹、佐渡裕、樫本大進などが世界にデビューを飾っているわけだ。

先駆者小澤さんが伐りひらいた道とはどういうものであったかについて、懐古的にではなく思索すること。時間をたっぷりとかけて、音楽の森の奥へ、さらに奥へと一歩一歩分け入ってみること。

所詮は10枚ばかりのディスクを聴くことに尽きてしまうが、この1冊の本の向こうに、広大な、そして深いふかい世界が待ちうけている。