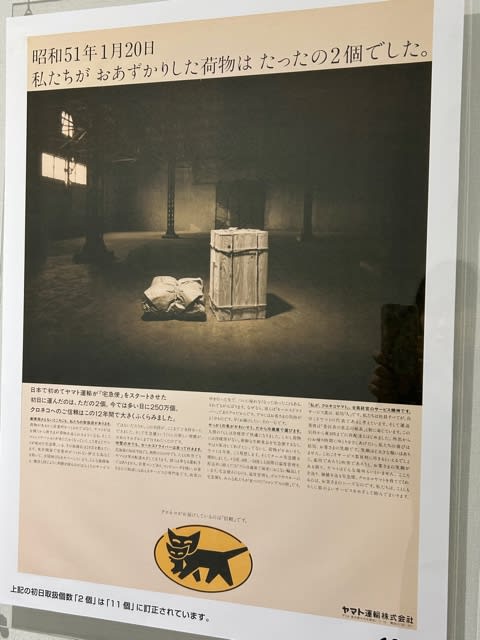

大雪の降った一日、京都近代美術館の「生誕120年 人間国宝 黒田辰秋ー木と漆と螺鈿の旅」展のワークショップ「辰秋を彫る」に当選していたので、

なんとしてでも行かなければ~と、京都までやって来た。

美術館前についた時は、一瞬雪は止みちょうど晴れ間が見えた。

黒田辰秋展には、昨年末に一度訪れていたが、その時にこのワークショップがあると知り、申し込んでいた。

今回100名以上の応募があったそうで、当選はかなりラッキーだったみたい。

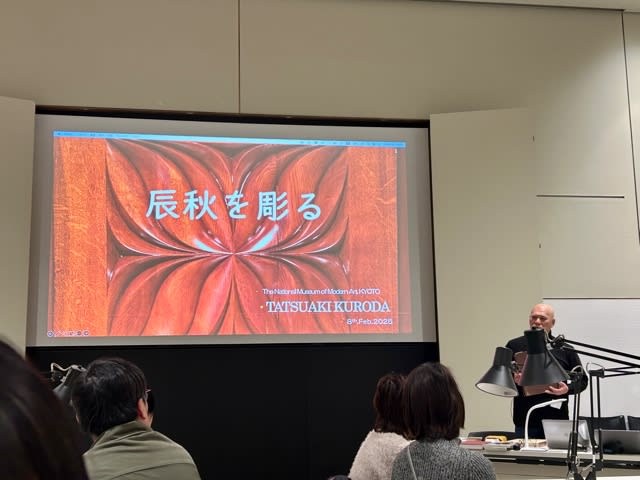

ワークショップでは、黒田辰秋のお孫さんである黒田悟一先生より直々に

レクチャー頂けた。先生は、現役の中学校の美術の先生だということで、

スライドを使って分かりやすく説明して頂いた。

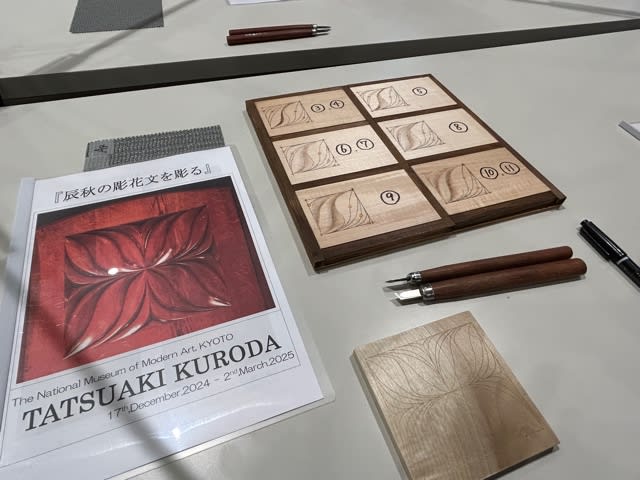

黒田辰秋の家具で度々彫られている彫花文、その四分の一の部分を彫っていった。

まずは、彫るライン、残すラインに分けて印をつける。

彫刻刀を握るのは、中学校以来かなあ?

しかも使うのは、この切出し刀という刃が斜めになっているもの1本。

まずはラインに沿って何度も刃を入れて深く彫っていく。

かなり木が硬いな、と思ったら私のは、ちょうど木の繊維的に硬い部分だったみたい;

彫花文は、辰秋がドイツの西洋古典家具という本の中から英国のゴシック様式の家具の木彫り文様(左下)からインスピレーションを受けたものだそう。

頂いた資料の中の辰秋の言葉で

「温故知新という言葉もありますが、創作なんてありません。新しいものはみんな昔からあります。」とあるように、文様などは、オリジナルかと思いきや、古典を踏襲したもののようだった。

同じ民藝の富本憲吉の「模様から模様を造らず」とは、正反対の考え方だったのだなあ。

この文様を花だとしたら、たった一つの花びらを彫るのも四苦八苦。

木彫というのは相当な力と時間を要するものだなあと・・

結局1時間半以上は悪戦苦闘したが、タイムオーバー。

始まる前は、この文様を時間内に全て仕上げるものだと思ってたが、

実際は1/4を仕上げるというものだった。(自分は1/4も終わらなかったが;)

最後に展示会場で、黒田先生のギャラリートークを聞きながら、主にこの彫花文が彫られた家具を見て回った。

黒田辰秋が彫った家具は、私たちがワークショップで使用した朴木(ほうのき)よりも更に硬い欅や栃など。サイズも大きく、その偉大さを実感。

又、文様部分にやすりなどはかけていないそうで、全て彫ることで微調整をしていたなんて驚愕。見た目はとても滑らかだった。

更に、木によって木目の雰囲気が違うので、造る物によって木材を変えたり、木目を見て縦横の方向を考えたりと工夫がされている。

ワークショップが終了してから、もう一度ゆっくり展示を見て回った。

一度体験することにより、より深く展示物を味わうこともできてとても楽しかった。

展示を見終わったらすでに2時を回っていて、

オーダーストップぎりぎりに古民家カフェ「卯sagiの一歩」へやってきた。

築100年の古民家を改装したカフェ

ランチは、メインのおかずが選べるおばんざいランチのなすのはさみ揚げに。

ヘルシーで美味しかった。

向いにあった洋館のついたカフェ好日居も興味津々。

この日はおやすみだったが。

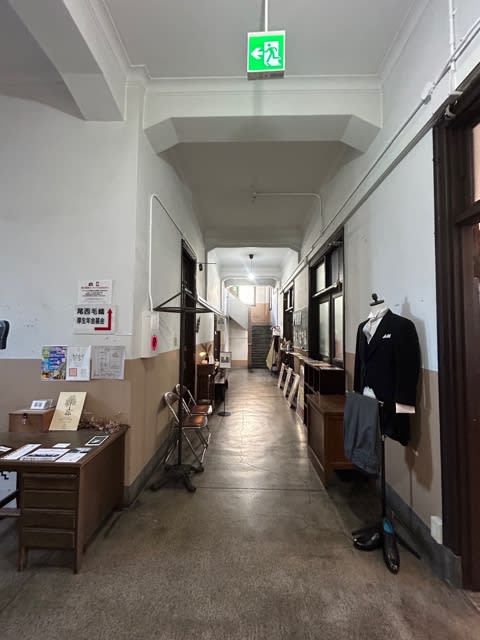

この後は、ここまで来たので、村野藤吾のウエスティンホテルの佳水園を見に行くことに。

行く途中で通りかかった税理士事務所の建物。

縦格子が1階も2階も、扉にまでつけられていて、整然として美しい。

建物前に埋められた飛び石的なものは、逆にランダム貼られていて、その対比がおもしろいなあ。

そしてやって来たウェスティン都ホテル京都。

石が埋め込まれたアーチのある壁面が、村野藤吾っぽい。

車寄せの天井の模様もやわらかなデザイン。

佳水園は、一度建築講座で訪れたことがあったが、久しぶりに。

お庭とロビーのあたりまでは、見学できるようで、スタッフの方が案内してくださった。

自然の岩山を利用した庭園に所々雪が残っていて

岩の間からは水の流れもあり、風情があった

白砂の中庭を囲むように平屋建ての棟が建つ。

緩い傾斜の屋根は、銅板葺き。

ロビーには、村野藤吾デザインの美しいラインの家具。

低めの椅子に華奢な脚のテーブルがこの空間にぴったり

庭園との一体感が味わえる広く取られた窓。

斜めに入った障子の桟が斬新。

網代天井に、違い棚?

どこを切り取ってもスタイリッシュで洗練された空間が広がっていた。

ホテルのトイレ壁の木の葉型タイル。

帰り道に出会ったタイルたち

こちら、ふと目に留まったとあるマンションのエントランス。

犬矢来や障子に見立てた間接照明、竹をモチーフにしたステンドグラスが京都っぽいなあ。

笹の表現がリアル。

六角形の窓に嵌められたステンドグラスは、なんだか前衛的?な竹。

こちら、漢方薬局の大振りのタイルは、窯変がとても美しい。

こちら、漢方薬局の大振りのタイルは、窯変がとても美しい。

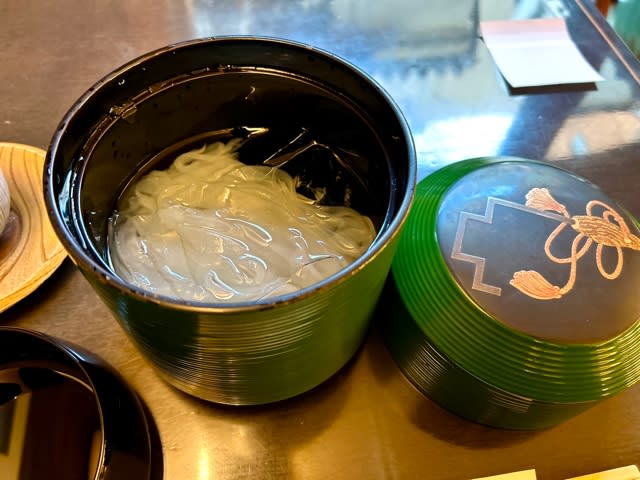

黒田辰秋展で、螺鈿が美しいくずきりの器を見ていたので、帰りに引き寄せられるように鍵善良房に立ち寄った。

ここへ入るのはかなり久しぶり。

のれん掛けが、鍵善マーク。

のれん掛けが、鍵善マーク。

入口の床面、壁面には、大振りの焼き締めのタイルが貼られている。

店頭には、黒田辰秋制作の飾り棚が、向かい合わせにどっしりと存在感を放っていた。

店頭には、黒田辰秋制作の飾り棚が、向かい合わせにどっしりと存在感を放っていた。

螺鈿と漆の岡持やお重も並ぶ。

美術館の展示でも、鍵善良房所蔵のものが多数あったが、

鍵善良房の12代目当主今西善造と黒田辰秋が交流があったようで、多くの作品の制作を依頼していたそう。

ショーウィンドウに置かれた真っ赤な漆の飾り板も美しい。

そして、この漆器でいただくくずきり。

透明の氷に冷やされて出てくるくずきりは、やわらかさと弾力があり、喉越しがいい。

私は白蜜が好き。

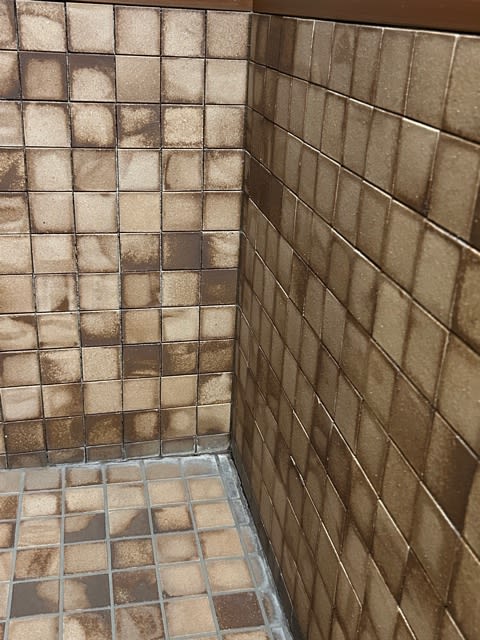

お手洗いにも、渋い色味のタイルが使われていた。

鍵善良房で1000円以上の飲食をすると、割引(と言っても100円)がある、鍵善アートミュージアム、ZENBIへも、気になってたので帰りに立ち寄った。

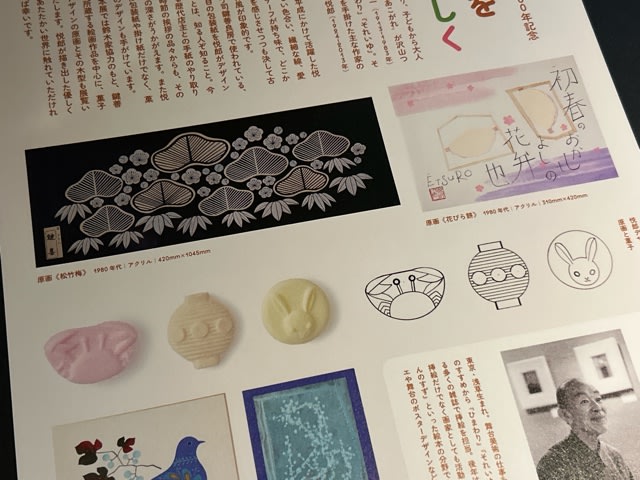

鍵善良房の包装紙や干菓子のデザインなども手掛けた鈴木悦郎生誕100年記念展が開催中。

玉兎や福良雀などの干菓子のデザインや、やさしい雰囲気で、少し洋風味のある原画が素敵だった。

展示のボリュームが思ったより少なかったのがちょっと残念。

おしゃれな観覧券と、ミニ菊寿糖のおまけ付き。

シロクマは、白からベージュのグラデーションで釉薬がかかっていて、

シロクマは、白からベージュのグラデーションで釉薬がかかっていて、