光丘文庫から山王くらぶへやって来た。

江戸時代、酒田は北前船の寄港地として栄え、華やかな港町文化が形成され、

北前船の船主や商人たちが利用した料亭が数多く開業したという。

その中で、山王くらぶは当時酒田を代表する規模と格式を持った元料亭だったそう。

現在は酒田の料亭文化や歴史などを紹介する施設として公開されている。

明治28年に開業した山王くらぶ、当時は宇八樓といわれ、日本画家、竹久夢二も度々足を運んでいたとか。

各部屋の意匠は全て異なっていて、床の間や組子細工の建具など手の込んだ設えになっており、

それぞれテーマ毎に資料展示されている。

2階の大広間は仕切りを外すと106畳の大広間になる。

この日は花嫁衣裳展が行われていて、華やかな着物が飾られていた。

広間の一番奥の間は天井は格天井になり、床の間がしつらえられている。

変形床脇マドオサ障子といわれるもの。

1階の北前船の間

こちらの障子の桟の意匠は「変形上下猫魔障子」といわれ、とても珍しいものだとか。

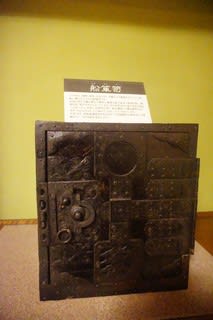

船箪笥は貨幣、帳面、往来手形、印鑑などの貴重品を入れて北前船に積み込まれた。

酒田商人の間

船を曳く人の様子を表わした欄間の意匠。

寺社巡りの間の花頭窓。

投網がデザインされた組子細工が美しい書院欄間。

こちらの意匠は立互違い吹き寄せ障子とよばれる。

料亭の設えがされていたのは蔵の中にある隠し部屋。

外観は蔵になっているが、中は畳敷きで、床の間もある。密談などに用いられたそう。

天井が高く、上の方に、こんな凝った桟の障子が入れられていた。

こちらの仕切り戸の中は現在は喫茶室に。

2階の傘福の間には傘福というつるし飾りが展示されている。

傘福は江戸時代から酒田に伝わるつるし飾りのひとつだそうで、子孫繁栄や子供の幸せを願って神社仏閣へ奉納されたものだそう。

着物の切れ端などで作られた吊るし飾りには人形や農作物、動植物までさまざまな種類があって、

それぞれに込められた意味があるという。

地元の方々が失われつつある吊るし飾りの伝承に努められていていろいろと説明してくださった。

日和山公園を出て、山王くらぶへ向かう途中、出会ったタイル物件。

ショーウィンドウらしきものの土台。

よく見ると、先が尖った細長いタイルの形がかわいい。

水玉?面格子。

ナイトスポット白ばらの看板の後ろの大判タイルがいい味わいだった。

隣の壁面のブルーのタイルも。

こちらも店先の玄関床に見た3Dタイル。

この後は閉館間際の本間美術館へダッシュ・・