東大の駒場キャンパスを見学後、最後に訪れた東京ジャーミー。

昭和13年に建てられたモスクは老朽化の為に取り壊された後、平成12年にオスマン様式で再建されたもの。

外装や内装は大部分がトルコの資材が用いられ、トルコ人の建築家や職人の手によって仕上げられたという。

1階の扉。細かい細工が施されている。

こちらが閉まっている時は階段から2階へとの案内があったので、2階へ向かった。

後で知ったのだけど、1階にはトルコ文化センターがあり、タイルや食器などお土産も売られてるそう。

2階のモスクへの入り口。

アーチの連なりが美しい

2階から見上げるミナレット

複雑な幾何学模様が描かれた入り口扉

外からの写真を撮っていると、中へどうぞ入ってください、と声を掛けられて入る。

6つの柱と6つの半円ドームからなる壮大な空間。

花をモチーフとしたステンドグラスや装飾的なアラビア文字のカリグラフィーなどの装飾でびっしり埋め尽くされるドーム内

中央のドームからぶら下がるシャンデリアもカリグラフィーモチーフかなあ

美しい装飾に覆い尽くされたモスクを堪能できた。

この後は本来の目的であった、招待券を頂いてたシルクドソレイユをSさんと一緒に観て、

その後は再び夜行バスに乗って大阪へ戻ったのだった。

久しぶりの東京建築巡りは120%満喫できた!

この機会を与えてくれたEさん、ありがとう~

駒場では日本民藝館へも訪れた。

昭和11年に柳宗悦が中心となり設計、建築された建物で、向かいには長屋門と旧柳宗悦邸である母屋がある。

独特な質感の大谷石が用いられた門柱に外壁

建物の1階部分も大谷石で覆われてる。

この日は企画展「美の法門-柳宗悦」が行われてたので観て行くことに。

日本民藝館は20代の頃に訪れて以来で、その時もやきものや織物、日本各地や海外のさまざまな工芸品の美しさに心を奪われ

影響受けたことを思い出す。

今回も素敵なものをたくさん観ることができて、本当に満足できた。

展示物と一体となった展示室の雰囲気もやはり素晴らしかった。

残念ながら内部は撮影禁止のため、写真はないが、

日本民藝館の向かいに建つ西館は、旧柳宗悦邸で、栃木県から移築した石屋根の長屋門とそれに付設した母屋からなっている。

この後は最後に東京ジャーミーへ向かった。

実はまだ終わってなかった東京建築巡りの続き・・

旧前田侯爵邸を挟んで建つ東大の駒場キャンパスⅠⅡにある近代建築を巡った。

駒場Iキャンパス内

1号館時計台は昭和8年建築の旧制第一高等学校本館。

駒場博物館は昭和10年建築、旧制第一高等学校図書館。

101号館は昭和10年建築、旧制第一高等学校講堂。

駒場ファカルティハウスは昭和12年建築、旧制第一高等学校同窓会館。

研究者交流と外国人研究者宿泊のための施設。

フランス料理のレストランでお手頃なランチもあるそうで、チェックしてたけど今回は時間が合わず行けなかった。

駒場Iキャンパスと少し離れた駒場Ⅱキャンパス。

昭和3年建築、先端科学技術研究センター13号館。

昭和5年建築、14号館

昭和4年建築、生産技術研究所試作工場

昭和3年建築、先端科学技術研究センター1号館

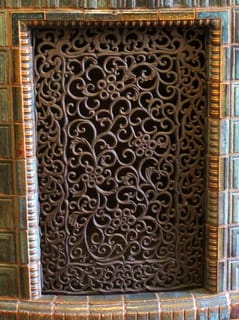

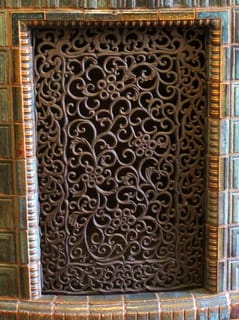

旧前田侯爵邸シリーズの最後は照明&グリル。

部屋毎にデザインが違う趣向を凝らした照明とマントルピースのグリルいろいろ。

玄関ホールの照明はやはり最も豪華で、ホールには同じデザインの照明が2台。

こちらは大小客室の照明。

天井の漆喰装飾も見どころ。

小食堂の照明。

こちらはテラスの照明。

長女の部屋の照明

次女の部屋の照明。

この照明、可愛いなあ。

この部屋は青いタイルの暖炉があった部屋で、

一つ部屋をもらうとしたらこの部屋がいいなあ。

こちらは夫人室の照明。

スマートなデザインで、間接照明になってた。

三女居室

こちらも漆喰装飾が華やか

小食堂のグリル

夫人室のグリルは菊のデザイン。

小客室の暖房のグリル

大食堂の暖炉のグリル

長女居室のグリル

次女居室のグリル

玄関ホールのイングルヌックのグリル

照明もグリルも細かいデザインの違いを一つ一つ楽しむことができた。

部屋毎にデザインが違う趣向を凝らした照明とマントルピースのグリルいろいろ。

玄関ホールの照明はやはり最も豪華で、ホールには同じデザインの照明が2台。

こちらは大小客室の照明。

天井の漆喰装飾も見どころ。

小食堂の照明。

こちらはテラスの照明。

長女の部屋の照明

次女の部屋の照明。

この照明、可愛いなあ。

この部屋は青いタイルの暖炉があった部屋で、

一つ部屋をもらうとしたらこの部屋がいいなあ。

こちらは夫人室の照明。

スマートなデザインで、間接照明になってた。

三女居室

こちらも漆喰装飾が華やか

小食堂のグリル

夫人室のグリルは菊のデザイン。

小客室の暖房のグリル

大食堂の暖炉のグリル

長女居室のグリル

次女居室のグリル

玄関ホールのイングルヌックのグリル

照明もグリルも細かいデザインの違いを一つ一つ楽しむことができた。

旧前田侯爵邸の二階へ。

優雅で美しい階段も見どころ。

階段親柱の彫刻

階段ホールの透かし彫りのアーチ

階段ホールの淡い色彩が上品なステンドグラス

旧書斎

造り付けの書棚も重厚感

寝室

寝室の出窓のスペース

家族の団欒の場でもあった2階婦人室のマントルピース。

淡い色合いの大理石がとても優美。

窓辺には花模様のかわいいステンドグラスも

こちらの居室の暖炉は深い青色のタイルが貼られてた

床も寄木貼りで。

ほんとに見ごたえたっぷりのすばらしい邸宅だった!

各部屋のシャンデリアも全て違ったデザインで素晴らしかったので次回はシャンデリア特集にしよかと。

旧前田侯爵邸の内部へ。

ドアを開けると圧巻のエントランスホール。

イタリア産の黒大理石の柱が重厚感たっぷり。

奥から玄関扉を眺めたところ

階段下には暖炉と小さなベンチ、ステンドグラスの窓が入れられたイングルヌックがしつらえてあった。

イングルヌックのベンチ。

天井はアーチに沿ってゆるくカーブを描く

入り口右手にはサロンがあり、こちらは現在カフェとして使われていた。

黒大理石の柱上部や換気口と細かい部分まで装飾が施されている

サロンの奥にある応接室

筒状のものは暖房用のラジエーターカバー

葡萄紋が彫られた柱

手前が大客室、向こう側が小客室

大客室の出窓

大食堂の空間もすばらしかった。

ひときわ大きな暖炉と木の壁に囲まれた重厚感のある大食堂

天井も

隣の家族用の小食堂の作り付けの戸棚。

窓の外に和館への渡り廊下が見えた。

こちらは立ち入り禁止だけど、床に貼られたブルー系のタイルがきれいだった。

二階へ続く・・

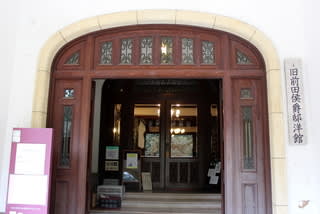

西荻窪を後にし、やってきたのは駒場の旧前田侯爵邸。

旧加賀藩主前田家16代当主、利為の自邸として、昭和4年に建てられた。

英国チューダー様式で建てられ、スクラッチタイル貼りの外観。

重要文化財

玄関扉

車寄せの床の布目タイル

玄関ホールの照明

公園に面した南面

扁平アーチはチューダー様式ならではのものだそう。

テラスの大理石のモザイクタイルも素敵

テラスの照明

ベランダには翼を持ったライオン像が見守っている。

外観からしてすばらしい邸宅内部へ・・

西荻窪を町歩きした後はランチを予定してた「りげんどう」へ。

以前行ったことのある石見銀山の群言堂が姉妹店ということで、そこがとても素敵なお店だったので、期待してやってきた。

昭和初期に建てられた古民家を改装してオープンしたお店はカフェ兼生活雑貨のショップ、そして2階はギャラリーとして

使われている。

懐かしい雰囲気の型板ガラスが入れられた窓

まだ早い時間帯だったのでお客さんは一人もおらず、写真を撮らせてもらった。

ランチ時間が始まると予約のお客さんで客席は全て埋まっていたので、人気のお店なんだなと。

私は幸い一番乗りだったので予約なしでランチにありつけた。

カフェに併設されてるショップでは、こだわりの商品がいろいろと並ぶ。

二階はギャラリー。

ランチは土鍋で炊いたごはんのむすび膳と野菜寿司が5貫ついたにぎり膳の2種類。

野菜寿司に興味があったのでにぎり膳を頼んだ。

タケノコやラディッシュなど、野菜のお寿司は思ったより美味しかった。

しかし、このキーウィだけはどう考えても不気味・・

ご飯と別々で食べることに;

BGMのギターの生演奏が心地よく、ゆったりと食事することができた。

旅館西郊に泊った翌朝は早朝散歩で荻窪の邸宅巡りへ。

昭和2年建築の古宇田邸

和館に洋館が付いた住宅。

タイルや窓の桟が少し見えた。

歩けばいろいろ見つかるかなと思いきや思ったより広範囲で、なかなか見つけられなかった;

ここからは宿をチェックアウトした後に歩いた西荻窪。

どんぐり舎というかわいい喫茶店の窓

赤い屋根の美容院

美容院の入り口に敷き詰められた6角形の色とりどりのタイル

昭和7年建築の井荻會館

現在も地域の公民館として使われている。

管理人の方がおられ、中も見せて頂けた。

1階の大広間

階段を上り

2階にも畳敷きの和室などがあった。

他にも赤い三角屋根の洋館や

他にもいくつか洋館を発見。

こちらは築80年の古民家を改装して、カフェ&ギャラリーとして使われている松庵文庫。

もう一軒いい感じの洋館を発見。

玄関脇の小さな小窓にステンドグラスも

この魚の噴水もかわいい

一欅庵は昭和8年建築の洋館付和風住宅で

現在は各種教室やイベントで使われているそう。

残念ながらこの日は開いていなかった。

ほんとはもっといろいろと見どころのある邸宅があるようだったけど、下調べ不足で見つけられず・・

この後は「りげんどう」へ食事に向かった。

旅館西郊に宿泊した翌朝、女将さんに他の部屋を見せて頂けないかとお願いすると、案内して頂くことができた。

あちらこちらに銘木が使われている館内

大広間

お部屋全体はシンプルだったが、床の間はやはり凝っていて、床柱は思いきり節のあるものが使われていたり、

網目のような形状が面白い竹が使われていたり

客室も一部屋見せて頂けた。

女将さんのお話では、当初は全て洋室になっていて各部屋にはマントルピースが取り付けられてたという。

戦後、全ての部屋は和室に改装され、現在もそのまま使われている。

どの部屋も内装は異なっていて、こちらのお部屋も舟底天井や銘木が使われた床の間、丸窓などの細やかな細工など

昔の職人さんの技があちこちにみられた。

手前のお部屋は網代天井

2階から庭を眺めたところ

当初からある非常口の看板

こちらの裏の階段も改築前からのもの

石が敷かれたこんな廊下も

銘木がふんだんに使われ、細やかな職人技が光る細工が施された館内をじっくり堪能することができた。