あの 3.11から、6年になります。今なお、2500人以上の行方不明の方が

おられ、避難されている人は、12万人を超え、多くの方々が不自由な

仮設住宅で過ごされています。 あの日は、ことに寒い日でした。

関門トンネルの体験は、もう随分昔の話ですが・・高校の修学旅行で、九州に渡った時

でした。

昭和32年(1957年)の春でした。この時は、蒸気機関車でしたね。 トンネルに入ると、

木枠の窓を閉めたりしても、あの懐かしい匂いが立ち込めたり、それでもキャーキャー騒い

でいたような気がします。

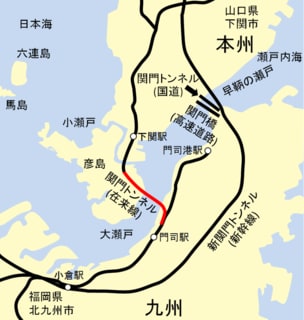

そんな関門トンネルは、現在3本(路線で)あるのですね。 関門鉄道トンネル、関門国道

トンネルそして新関門トンネルです。 簡単に列記しますと、

関門鉄道トンネル: 上下2本の単線トンネルで構成。下り線起工1937年(昭和12年)、

1942年(昭和17年)11月開通。 3614m 上下共用運転。 上り線起工1940年(昭和15年)、

1944年(昭和19年)8月開通。3604m 9月より複線運転となる。

関門国道トンネル:1937年(昭和12年)起工したが途中工事上の問題や戦時資材の不足

などから難攻を極め、とうとう戦火で工事中断などを経て、21年の歳月をかけて1958年

(昭和33年)3月9日に完成した。 世界初の海底道路トンネルの誕生は、多くの話題を呼ん

だとあります。この日、関門トンネル開通記念切手(10円)が発売されたそうです。

新関門トンネル:山陽新幹線 新下関駅 - 小倉駅間を結ぶ鉄道海底トンネルで、1970年

(昭和45年)2月起工、1975年(昭和50年)3月10日に営業運転開始となる。全長は18,713mと

上の二つのトンネルに比して長い。

関門トンネル

(ウイキペディアより)

(ウイキペディアより)

本州と九州に挟まれた関門海峡は、大瀬戸の幅が600mまで狭まった速い潮流で、壇ノ浦と

和布刈(めかり)の間は早鞆の瀬戸と呼ばれています。 ここに、3本もの海底トンネルが

敷設され、1975年3月に開通した新関門トンネルは、当時、日本一長い鉄道トンネルであった

のですが、その後1988年(昭和63年)3月13日に開通した津軽海峡を結ぶ青函トンネル

(53.85km)に抜かれましたが、山陽新幹線または東海道・山陽新幹線系統のトンネルでは

未だに最長なのです。 なお、青函トンネルは、2016年(平成28年)6月1日にスイスのゴッタ

ルドベーストンネルが開通するまでは、世界一の長さを持つ交通機関用トンネルであったと

ありました。

関門国道トンネル入り口(ふぐが口を開けた形)

(国交省九州整備局HPより)

(国交省九州整備局HPより)

話しは戻り、関門鉄道トンネルの海底部分は、シールド工法で行われ、その径は6m強と

ありましたが、私ごとで恐縮ですが、思い出したことがあります。 関西勤務の時、通信

ケーブルを地中に ガスや電力などと一緒に敷設する“共同溝”の建設計画を担当したことが

ありまして、こちらは海底ではなく地下20~30mですが、同じくらいの直径6m強のシールド

工法でした。 当時(1980年ころ)の掘削工事費が日本平均で、300万円/mだったと記憶し

ていますが、大阪市街地の場合、平均の3倍、900万円/mも要したのでした。これは、水の都

といわれるだけあって、地盤に水分が多く、薬液注入による地盤強化費用がそれだけ嵩んだ

のでした。口の悪い人が、“ダンプカーに万札を積んで、土を掘り上げて、万札で埋める”

などと冷やかしたりしたのをお思い出しました。

また、関門国道トンネルは、下関 壇ノ浦から門司の和布刈岬までを結んだ、早鞆の瀬戸を

潜りますが、この和布刈という名前は妙に覚えているのです。 松本清張の推理小説「点と

線」だったと記憶していますが、ここに和布刈神社が出て来て、ある時刻に神事が行われる

ことが、アリバイを崩す一つのポイントになっている・・そんな部分的な事なんですが。

札幌の北辰病院で右足にギプスをはめて入院していた頃に読んだ本でした。

いつ頃か忘れましたが、門司側から海峡を長時間眺めていたことを思い出しました。

潮流に逆らって航行する貨物船が、恐らく全速力を出しているのでしょうが、潮の流れで

遅々として進まず、必死で頑張っているようでした。

3月9日や10日、13日というのは、海底トンネルの開通日だったのですね。

3月9日や10日、13日というのは、海底トンネルの開通日だったのですね。

関門鉄道トンネル

関門国道(2号)トンネル

関門国道トンネル(人道)

新関門トンネル(新幹線)