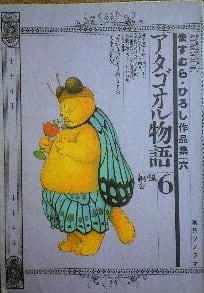

■ますむらひろし作品集『アタゴオル物語 6~風を編む』(朝日ソノラマ)

昭和63年初版、平成12年第5刷。

【収録話】

・夜の気流

セミ獲り をしていて、ヒデヨシは空を飛びたいと言うと、

をしていて、ヒデヨシは空を飛びたいと言うと、

おじさんがパナ豆を教えてくれて、1つ穴を開けると音色が響く

・花梨の天

古代アタゴオルのナスナの遺跡に残るナスナ文字を解き明かす。

ヒデヨシのボンゴで夜空の下、寝ていると幽体離脱?して、

地球を宇宙から眺める。

・金色の花びら

前回も出てきた光る魚 のウロコが化石に触れると、

のウロコが化石に触れると、

化石から生きた翼銅竜 が飛び出して故郷の鳥霧山に向かって飛んで行った。

が飛び出して故郷の鳥霧山に向かって飛んで行った。

・風を編む

川セミ峠で毛糸編みを売る行商猫のおじいさんが笛を吹くと、

枝が勝手に風をつかまえて編み物を始める。

これで編んだものは、冬の寒い風が吹くたびに温かい

・銀貨8枚

いろんなところでツケがたまって、取り立てに追われるヒデヨシは、

見つけたコーヒー豆を使って“アタゴオル・コーヒー” の喫茶店を出して、

の喫茶店を出して、

冬の間は仕事がない、床屋の唐あげ丸さんらとともに大いに稼ぐ。

そしてツケを返す日。銀貨8枚を見て、つい紅マグロ を買ってしまう

を買ってしまう

数の数え方が「ひと・ふた・さんま・しおごま・ろーそく」って可笑しい

・星の背骨

隕石から見つかった水色の卵を、コーヒー豆と間違えて一緒に淹れて、

それを飲んだテンプラとパンツは、背骨に入っている銀結晶が反応して、

昔の姿を再現し、星の姿となる(帽子はかぶったままw

星めがね(天体望遠鏡)も自然素材でステキv

・乾杯

森の中で巨大なイスを発見。そこに見覚えのあるマークが。

そのイスに座ったテンプラとヒデヨシが「寒いなあ」とつぶやくと、

2人のカラダが光りだし、温泉 を掘り当てる。

を掘り当てる。

イスは2人の望みを叶えてくれたのだった。

唐あげ丸さんが床屋をしてる姿は一度も見たことがないなあ

喫茶店をやる経緯はこれで分かった。

6巻は、また桃色三日月 が近づいているせいか、

が近づいているせいか、

いつにも増して唐あげ丸さんのイっちゃってる顔が面白いw

昭和63年初版、平成12年第5刷。

【収録話】

・夜の気流

セミ獲り

をしていて、ヒデヨシは空を飛びたいと言うと、

をしていて、ヒデヨシは空を飛びたいと言うと、おじさんがパナ豆を教えてくれて、1つ穴を開けると音色が響く

・花梨の天

古代アタゴオルのナスナの遺跡に残るナスナ文字を解き明かす。

ヒデヨシのボンゴで夜空の下、寝ていると幽体離脱?して、

地球を宇宙から眺める。

・金色の花びら

前回も出てきた光る魚

のウロコが化石に触れると、

のウロコが化石に触れると、化石から生きた翼銅竜

が飛び出して故郷の鳥霧山に向かって飛んで行った。

が飛び出して故郷の鳥霧山に向かって飛んで行った。・風を編む

川セミ峠で毛糸編みを売る行商猫のおじいさんが笛を吹くと、

枝が勝手に風をつかまえて編み物を始める。

これで編んだものは、冬の寒い風が吹くたびに温かい

・銀貨8枚

いろんなところでツケがたまって、取り立てに追われるヒデヨシは、

見つけたコーヒー豆を使って“アタゴオル・コーヒー”

の喫茶店を出して、

の喫茶店を出して、冬の間は仕事がない、床屋の唐あげ丸さんらとともに大いに稼ぐ。

そしてツケを返す日。銀貨8枚を見て、つい紅マグロ

を買ってしまう

を買ってしまう

数の数え方が「ひと・ふた・さんま・しおごま・ろーそく」って可笑しい

・星の背骨

隕石から見つかった水色の卵を、コーヒー豆と間違えて一緒に淹れて、

それを飲んだテンプラとパンツは、背骨に入っている銀結晶が反応して、

昔の姿を再現し、星の姿となる(帽子はかぶったままw

星めがね(天体望遠鏡)も自然素材でステキv

・乾杯

森の中で巨大なイスを発見。そこに見覚えのあるマークが。

そのイスに座ったテンプラとヒデヨシが「寒いなあ」とつぶやくと、

2人のカラダが光りだし、温泉

を掘り当てる。

を掘り当てる。イスは2人の望みを叶えてくれたのだった。

唐あげ丸さんが床屋をしてる姿は一度も見たことがないなあ

喫茶店をやる経緯はこれで分かった。

6巻は、また桃色三日月

が近づいているせいか、

が近づいているせいか、いつにも増して唐あげ丸さんのイっちゃってる顔が面白いw

の記録が残っている。

の記録が残っている。 日本の季節の節目を取り入れた初の国産暦誕生

日本の季節の節目を取り入れた初の国産暦誕生

と世界で初めて解明したのも日本人。

と世界で初めて解明したのも日本人。

+ワイン

+ワイン

でバランスのよい食生活をしていて、

でバランスのよい食生活をしていて、

や二日酔いで休む労働者の実態が分かった

や二日酔いで休む労働者の実態が分かった

で給料(パンや麦)の未払いが続いたため。

で給料(パンや麦)の未払いが続いたため。

アフリカやアジアの影響が消えたわけ

アフリカやアジアの影響が消えたわけ

による土砂で入り口が見え、墓の内部を知ることができ、

による土砂で入り口が見え、墓の内部を知ることができ、