過去のノートにある映画感想メモシリーズ。

part3からのつづき。

若かりし頃のメモなので、不適切な表現、勘違い等はお詫び申し上げます/謝罪

なお、あらすじはなるべく省略しています。

■『ミルク・マネー』(1994)

監督:リチャード・ベンジャミン 出演:メラニー・グリフィス、エド・ハリス 、マルコム・マクドウェル ほか

、マルコム・マクドウェル ほか

『ランブリング・ローズ』を思い起こさせる。

ローラ・ダン同様、メラニーも肉感的でセクシー女優だし、相手は注目度アップのハリス。

性教育も進んでませた子どもらが独身の父のために奮闘する。

「女が触られて夢中になるところ、それはハートよ 」

」

娼婦になるのは簡単だろうけど、歳して落ち着こうとした時が辛いよね。こうゆう小さな町だととくに。

父に娼婦を紹介しちゃう男の子もビックリ。

そうと分かり、Vが14で家出した事実を知ってからのパパのくどき文句はきわどくてイイ。

「愛し合いたいんだ。初めてでも痛くないよ」

■『スモーク』(1995)

監督:ウェイン・ワン 出演:ハーヴェイ・カイテル、ウィリアム・ハート ほか

嫌煙者でもこの味わいには納得。ブルックリンの下町を舞台にした人情劇。なんだか懐かしく温かくオシャレで渋い。

「タバコの重さを量った男がいた。“魂の重さ”といってもいい。頭のイイそいつは最初にタバコの重さを量り、

火をつけ吸った吸殻と残りを皿にのせて量り、その差が煙の重さということだ」

「秘密を分かちあえない友だちなど友だちじゃないな」

その後、モノクロで話の通りに展開していく件がまたイイ。

ハーヴェイの味のあるキャラと、ハートのちょっとむさい顔のラストシーン。

心が分かり合えてる友人同士がタバコをくゆらせながら見つめ合うのに余計なセリフはいらないんだ。

そしてタバコと下町とワイン、酒場にピッタリのトム・ウェイツと 煙が目にしみる が最後を締めくくるっていう見事な構成。

煙が目にしみる が最後を締めくくるっていう見事な構成。

同じブルックリンを舞台にした、カイテルが店の主人役ていう映画も公開されているらしい。

マドンナ、マイケル・J.フォックス、それにルー・リードまでいる!! そちらも見逃せない。

人それぞれいろんな人生があるけど、意外とどこかでつながり合っていて、

トラブルメーカーも他人の役に立つことがある。近頃には珍しい人情話のアメリカ映画。

■『ステッピング・アウト』(1991)

監督:ルイス・ギルバート 出演:ライザ・ミネリ、ロビン・ステヴァン、ジェーン・クロコヴァスキー ほか

久々に心から素直に笑って泣ける映画を観た。変わらず100万ドルの輝きを見せるミネリの歌とダンスはもちろん、

普段はフツーのドラマに出る役者がダンスを下手でも楽しむフツーのおばちゃん&おじさんを演じている。

きっとここまで実際彼らも練習を積んだことだろう。

ミネリいわく「これは部屋から飛び出して(stepping out)誰でもステキになれるという映画」(たしかこんなこと

ネグリジェの主婦から一転して黒のラメ入りスーツに変身して歌い踊るミネリはまさにブロードウェイの女王ここにあり!って感じ

上達したメンバがステッキも使いこなして「コーラスライン」ばりのダンスをする感動のシーン。

スポットライトを浴びたミネリの輝いた表情。エンタテイナーにしか分からない究極の喜びの瞬間。

かつての美人女優S.ウィンターズが老いてもなお元気に出ているのが嬉しい。

■『フォー・ウェディング』(1994)

監督:マイク・ニューウェル 出演:ヒュー・グラント、アンディ・マクダウェル ほか

「何度も友人の結婚式に出るうちに、早く自分もやりたいって思うようになるよ」って友だちが言ってたけど、

まだ一度しか出てないが、全然うらやましいと思ったことがない。

若い世代には「独身のほうが気楽」って考えが浸透しつつあるし。今作は、そんな現代の等身大のキャラ設定がウケたのかも。

ヒューがとにかくハンサムで、甘さと純粋さと、英国青年っぷりが見どころ。

オックスフォード大出なんだ。『モーリス』でハマってたのも納得。今作が転機となってコメディにも進出して大活躍。

夫婦のごとく仲が良かった男のスピーチに引用された詩は泣かせる。

「音楽も止め、お喋りも笑いも止めろ。棺が出た。今日は葬式なのだから」そんな詩。

こんな話もアリじゃないかな。その後、次々と結婚していく独身貴族の仲間のスナップが流れるけど、

イギリスじゃ王室をはじめ、離婚率が大幅に上がっているっていうし、

戸籍上の紙の関係でずっと縛られているのはナンセンスだもの。先のことは誰にも分からないからね。

マクダウェルはヒューよりずっと年上かと思いきや、1つ違いなんだ/驚

■『侵入者2』(1994)

監督:ヘンリー・コール 出演:エリザベス・ハーレイ、トーマス・ハウエル、ジェレミー・ブレット ほか

なんだ、1の続編でもなんでもないんだ。単に同じハウエルを主人公にしているだけで、

といっても脇役なんだけど、1よりもっと焦点がボヤけた作品。

ブレットの悪役は興味あるけど、なぜ出演をOKしたのか分からん。

トミーなんて安い米人っぽい名のディーラーらしい役だけど、あの格調高い身のこなしと喋り方は隠せない。英国紳士そのもの。

友人に捧げているところをみると、実際作者が配達屋だった時の話かも。

本当に起きたらヒドイ話だけど、映画としては弱い脚本。警部役の俳優はいつも似た配役が多いね。

J.ブレットのラストの出演作がこれなら、そのほうが悲劇。

この邦題はインチキだ。全然内容と外れているし、1とのつながりもないんじゃねぇ。

■『赤い靴を抱く女』(1993)

●Jake's Story

監督:マイケル・カーベルニコフ 出演:シェリル・リー、デイヴィッド・ドゥキャヴニー ほか

何気なし観たらドゥキャヴニーが出ていて、話には期待してなくて、まさに予想通り、なんてことない不倫の話。

おまけにR指定で『ツインピークス』以来ヒットがないリーとの絡みがある。

ファンにとっちゃ姿が見れればそれでいいワケで、今作はドゥキャヴニーの魅力がクローズアップされているのは確か。

マサイ族救済パーティってすごいパーティだね/驚 これを映画化しようって言ったのは一体誰だ?

●Bounty Hunter

監督:ピーター・ケア 出演:クレア・スタンスフィールド ほか

3話通して出てくれるんだ!またまた嬉しい。今度は金を盗んで逃げた男を追う、金で雇われた女の話。

この話を手紙で呼んでいるジェイクはなんなのかよう分からん。犬が可愛い。「犬でよかったな」と投げキッス。

●Weekend Pass

監督:テッド・コッチェフ 出演:エリー・ブジョー ほか

これ'93ならXファイル始まってから撮ったのかな?

今作はテキーラを飲むと記憶喪失になるほどハメを外す女の話。よく分からん。

ジェイクは建築家だけど小説家? 記事を出して話を集めてる。

ドゥキャヴニーはインテリな役向き。手紙を読んでいてもFBI捜査官みたい

8時台のドラマシリーズにどう? ハードすぎるか。

■『赤い航路』(1992)

監督:ロマン・ポランスキー 出演:ピーター・コヨーテ、ヒュー・グラント ほか

この女優はポランスキーの娘? 娘をここまで女優に徹して使えたら本当にプロだね。

ここではヒューはヤボな英国男でしかない。観た後は少々食傷気味になる男女の究極バトル。とんだクルージング。

結婚で相手を一生縛っておくことはできない。出会いがどれほど神聖で情熱的であっても。

■『ゴダールの決別』(1993)

監督:ジャン・リュック・ゴダール 出演:ジェラール・ドパルデュー ほか

予想はしてたけど、ここまで難解だと楽しむことも、考えることもできない。

美しいフランスの絵を観ながらなんとなく神の存在について思うくらいが限度。

ここまで規制を外して監督が思い描いたまま自由に撮ったら娯楽を超えてる。

無修正シーンという売りも、日本が許可したのは何だか分かんないまま一瞬だからじゃないかな。

言われなきゃ分からない映像の乱れかと思っちゃう。実際なぜかこのテープ、映像が2ヶ所も乱れてたし。

このスキャンダル記事がなかったら、はたして皆観たかな?

ゴダールって生きてるんだっけ? ヌーベルバーグはなんでもありの世界だからね。

「映画の中のセリフは常にイカサマに聞こえる」

宗教観念を映画化したってところ。ここまで深入りしちゃうのはどうも無宗教国の人間には理解しがたい。

話の筋もあらかじめ読んだからかろうじてついていけたものの、知らずに観てたら筋を掴むのさえ危うかったろう。

でも2人のいいオヤジが線路で「すべてに石を投げつけるべきだ」と叫んで本当に石をつかんで

一生懸命投げるシーンとか、ここにしか出演しないたった10秒のことになんだか愛らしさも感じてしまう。

♪Everybody must get stone っていうディランの歌が聴こえるよう。

題名の直訳は「なんてひどいことだ」という劇中に出てくるモノローグの文字と同じ。

天地創造の物語もギリシャ神話と同じ、太古の小説家の思い描いたお話しでしょ。

地球という惑星ができて、人類誕生は確かに偉大な奇跡的偶然だけど。1時間20分が果てしなく感じられる。

■『ラブ・キルズ』(1991)

監督:ブライアン・グラント 出演:ヴァージニア・マドセン、アレック・ボールドウィン ほか

大して期待はしてなかったけど、命を狙われた妻がはたして誰に狙われているのかで最後まで引っ張るシンプルなミステリー。

マドセンの完璧な美しさが唯一の見どころかな。A.ボールドウィンがなんだかクサイ演技で変。

マドセンを捨てるなんて男は、きっとこの世にいないと思うよ。

豊かで絹糸のような髪、赤いドレスを着るとマドンナに似てる。

犯罪心理学に詳しい割に殺し屋を雇うなんてシンプルな方法を選んだものだね。

■『ギルバート・グレイプ』(1993)

監督:ラッセ・ハルストレム 出演:ジョニー・デップ、レオナルド・デカプリオ、ジュリエット・ルイス ほか

面白いタイトルだ。「何を食べてるの、G.グレイプ?」

名もない田舎町で奇異な家族を養って、自分を見失っている青年の物語。

爽やかで温かい感動をもたらす1作。ジョニデ、ルイスら若手スターが素顔に近い等身大の役を好演。

障害をもつ子ども役のデカプリオにはとにかく驚いた

黒煙と炎 に包まれる家のシーンは荘厳で美しくさえある。

に包まれる家のシーンは荘厳で美しくさえある。

「さよならはどこかに行くときに使うんだ。僕はどこにも行きやしない」という言葉が伏線となり、

"We can go enywhere"(僕らはどこにでも行けるのさ)

時として人は変わるものだけど、1年もあれば、この先2人の兄弟と1人の女の子が

どんな楽しく辛い旅をしたのかを思わず空想させる未来あるエンディングがイイ。

母親役の女性はたぶんその巨体がきっかけで出演したあまりキャリアのない人だと思うが

作品の重要なキーパーソンとして他の俳優を引き立てている。

生まれた小さな町を出ても、外の世界にとくに何かいいことがあるわけじゃないけど、やっぱり若者には旅が必要なんじゃないかな。

part3からのつづき。

若かりし頃のメモなので、不適切な表現、勘違い等はお詫び申し上げます/謝罪

なお、あらすじはなるべく省略しています。

■『ミルク・マネー』(1994)

監督:リチャード・ベンジャミン 出演:メラニー・グリフィス、エド・ハリス

、マルコム・マクドウェル ほか

、マルコム・マクドウェル ほか『ランブリング・ローズ』を思い起こさせる。

ローラ・ダン同様、メラニーも肉感的でセクシー女優だし、相手は注目度アップのハリス。

性教育も進んでませた子どもらが独身の父のために奮闘する。

「女が触られて夢中になるところ、それはハートよ

」

」娼婦になるのは簡単だろうけど、歳して落ち着こうとした時が辛いよね。こうゆう小さな町だととくに。

父に娼婦を紹介しちゃう男の子もビックリ。

そうと分かり、Vが14で家出した事実を知ってからのパパのくどき文句はきわどくてイイ。

「愛し合いたいんだ。初めてでも痛くないよ」

■『スモーク』(1995)

監督:ウェイン・ワン 出演:ハーヴェイ・カイテル、ウィリアム・ハート ほか

嫌煙者でもこの味わいには納得。ブルックリンの下町を舞台にした人情劇。なんだか懐かしく温かくオシャレで渋い。

「タバコの重さを量った男がいた。“魂の重さ”といってもいい。頭のイイそいつは最初にタバコの重さを量り、

火をつけ吸った吸殻と残りを皿にのせて量り、その差が煙の重さということだ」

「秘密を分かちあえない友だちなど友だちじゃないな」

その後、モノクロで話の通りに展開していく件がまたイイ。

ハーヴェイの味のあるキャラと、ハートのちょっとむさい顔のラストシーン。

心が分かり合えてる友人同士がタバコをくゆらせながら見つめ合うのに余計なセリフはいらないんだ。

そしてタバコと下町とワイン、酒場にピッタリのトム・ウェイツと

煙が目にしみる が最後を締めくくるっていう見事な構成。

煙が目にしみる が最後を締めくくるっていう見事な構成。同じブルックリンを舞台にした、カイテルが店の主人役ていう映画も公開されているらしい。

マドンナ、マイケル・J.フォックス、それにルー・リードまでいる!! そちらも見逃せない。

人それぞれいろんな人生があるけど、意外とどこかでつながり合っていて、

トラブルメーカーも他人の役に立つことがある。近頃には珍しい人情話のアメリカ映画。

■『ステッピング・アウト』(1991)

監督:ルイス・ギルバート 出演:ライザ・ミネリ、ロビン・ステヴァン、ジェーン・クロコヴァスキー ほか

久々に心から素直に笑って泣ける映画を観た。変わらず100万ドルの輝きを見せるミネリの歌とダンスはもちろん、

普段はフツーのドラマに出る役者がダンスを下手でも楽しむフツーのおばちゃん&おじさんを演じている。

きっとここまで実際彼らも練習を積んだことだろう。

ミネリいわく「これは部屋から飛び出して(stepping out)誰でもステキになれるという映画」(たしかこんなこと

ネグリジェの主婦から一転して黒のラメ入りスーツに変身して歌い踊るミネリはまさにブロードウェイの女王ここにあり!って感じ

上達したメンバがステッキも使いこなして「コーラスライン」ばりのダンスをする感動のシーン。

スポットライトを浴びたミネリの輝いた表情。エンタテイナーにしか分からない究極の喜びの瞬間。

かつての美人女優S.ウィンターズが老いてもなお元気に出ているのが嬉しい。

■『フォー・ウェディング』(1994)

監督:マイク・ニューウェル 出演:ヒュー・グラント、アンディ・マクダウェル ほか

「何度も友人の結婚式に出るうちに、早く自分もやりたいって思うようになるよ」って友だちが言ってたけど、

まだ一度しか出てないが、全然うらやましいと思ったことがない。

若い世代には「独身のほうが気楽」って考えが浸透しつつあるし。今作は、そんな現代の等身大のキャラ設定がウケたのかも。

ヒューがとにかくハンサムで、甘さと純粋さと、英国青年っぷりが見どころ。

オックスフォード大出なんだ。『モーリス』でハマってたのも納得。今作が転機となってコメディにも進出して大活躍。

夫婦のごとく仲が良かった男のスピーチに引用された詩は泣かせる。

「音楽も止め、お喋りも笑いも止めろ。棺が出た。今日は葬式なのだから」そんな詩。

こんな話もアリじゃないかな。その後、次々と結婚していく独身貴族の仲間のスナップが流れるけど、

イギリスじゃ王室をはじめ、離婚率が大幅に上がっているっていうし、

戸籍上の紙の関係でずっと縛られているのはナンセンスだもの。先のことは誰にも分からないからね。

マクダウェルはヒューよりずっと年上かと思いきや、1つ違いなんだ/驚

■『侵入者2』(1994)

監督:ヘンリー・コール 出演:エリザベス・ハーレイ、トーマス・ハウエル、ジェレミー・ブレット ほか

なんだ、1の続編でもなんでもないんだ。単に同じハウエルを主人公にしているだけで、

といっても脇役なんだけど、1よりもっと焦点がボヤけた作品。

ブレットの悪役は興味あるけど、なぜ出演をOKしたのか分からん。

トミーなんて安い米人っぽい名のディーラーらしい役だけど、あの格調高い身のこなしと喋り方は隠せない。英国紳士そのもの。

友人に捧げているところをみると、実際作者が配達屋だった時の話かも。

本当に起きたらヒドイ話だけど、映画としては弱い脚本。警部役の俳優はいつも似た配役が多いね。

J.ブレットのラストの出演作がこれなら、そのほうが悲劇。

この邦題はインチキだ。全然内容と外れているし、1とのつながりもないんじゃねぇ。

■『赤い靴を抱く女』(1993)

●Jake's Story

監督:マイケル・カーベルニコフ 出演:シェリル・リー、デイヴィッド・ドゥキャヴニー ほか

何気なし観たらドゥキャヴニーが出ていて、話には期待してなくて、まさに予想通り、なんてことない不倫の話。

おまけにR指定で『ツインピークス』以来ヒットがないリーとの絡みがある。

ファンにとっちゃ姿が見れればそれでいいワケで、今作はドゥキャヴニーの魅力がクローズアップされているのは確か。

マサイ族救済パーティってすごいパーティだね/驚 これを映画化しようって言ったのは一体誰だ?

●Bounty Hunter

監督:ピーター・ケア 出演:クレア・スタンスフィールド ほか

3話通して出てくれるんだ!またまた嬉しい。今度は金を盗んで逃げた男を追う、金で雇われた女の話。

この話を手紙で呼んでいるジェイクはなんなのかよう分からん。犬が可愛い。「犬でよかったな」と投げキッス。

●Weekend Pass

監督:テッド・コッチェフ 出演:エリー・ブジョー ほか

これ'93ならXファイル始まってから撮ったのかな?

今作はテキーラを飲むと記憶喪失になるほどハメを外す女の話。よく分からん。

ジェイクは建築家だけど小説家? 記事を出して話を集めてる。

ドゥキャヴニーはインテリな役向き。手紙を読んでいてもFBI捜査官みたい

8時台のドラマシリーズにどう? ハードすぎるか。

■『赤い航路』(1992)

監督:ロマン・ポランスキー 出演:ピーター・コヨーテ、ヒュー・グラント ほか

この女優はポランスキーの娘? 娘をここまで女優に徹して使えたら本当にプロだね。

ここではヒューはヤボな英国男でしかない。観た後は少々食傷気味になる男女の究極バトル。とんだクルージング。

結婚で相手を一生縛っておくことはできない。出会いがどれほど神聖で情熱的であっても。

■『ゴダールの決別』(1993)

監督:ジャン・リュック・ゴダール 出演:ジェラール・ドパルデュー ほか

予想はしてたけど、ここまで難解だと楽しむことも、考えることもできない。

美しいフランスの絵を観ながらなんとなく神の存在について思うくらいが限度。

ここまで規制を外して監督が思い描いたまま自由に撮ったら娯楽を超えてる。

無修正シーンという売りも、日本が許可したのは何だか分かんないまま一瞬だからじゃないかな。

言われなきゃ分からない映像の乱れかと思っちゃう。実際なぜかこのテープ、映像が2ヶ所も乱れてたし。

このスキャンダル記事がなかったら、はたして皆観たかな?

ゴダールって生きてるんだっけ? ヌーベルバーグはなんでもありの世界だからね。

「映画の中のセリフは常にイカサマに聞こえる」

宗教観念を映画化したってところ。ここまで深入りしちゃうのはどうも無宗教国の人間には理解しがたい。

話の筋もあらかじめ読んだからかろうじてついていけたものの、知らずに観てたら筋を掴むのさえ危うかったろう。

でも2人のいいオヤジが線路で「すべてに石を投げつけるべきだ」と叫んで本当に石をつかんで

一生懸命投げるシーンとか、ここにしか出演しないたった10秒のことになんだか愛らしさも感じてしまう。

♪Everybody must get stone っていうディランの歌が聴こえるよう。

題名の直訳は「なんてひどいことだ」という劇中に出てくるモノローグの文字と同じ。

天地創造の物語もギリシャ神話と同じ、太古の小説家の思い描いたお話しでしょ。

地球という惑星ができて、人類誕生は確かに偉大な奇跡的偶然だけど。1時間20分が果てしなく感じられる。

■『ラブ・キルズ』(1991)

監督:ブライアン・グラント 出演:ヴァージニア・マドセン、アレック・ボールドウィン ほか

大して期待はしてなかったけど、命を狙われた妻がはたして誰に狙われているのかで最後まで引っ張るシンプルなミステリー。

マドセンの完璧な美しさが唯一の見どころかな。A.ボールドウィンがなんだかクサイ演技で変。

マドセンを捨てるなんて男は、きっとこの世にいないと思うよ。

豊かで絹糸のような髪、赤いドレスを着るとマドンナに似てる。

犯罪心理学に詳しい割に殺し屋を雇うなんてシンプルな方法を選んだものだね。

■『ギルバート・グレイプ』(1993)

監督:ラッセ・ハルストレム 出演:ジョニー・デップ、レオナルド・デカプリオ、ジュリエット・ルイス ほか

面白いタイトルだ。「何を食べてるの、G.グレイプ?」

名もない田舎町で奇異な家族を養って、自分を見失っている青年の物語。

爽やかで温かい感動をもたらす1作。ジョニデ、ルイスら若手スターが素顔に近い等身大の役を好演。

障害をもつ子ども役のデカプリオにはとにかく驚いた

黒煙と炎

に包まれる家のシーンは荘厳で美しくさえある。

に包まれる家のシーンは荘厳で美しくさえある。「さよならはどこかに行くときに使うんだ。僕はどこにも行きやしない」という言葉が伏線となり、

"We can go enywhere"(僕らはどこにでも行けるのさ)

時として人は変わるものだけど、1年もあれば、この先2人の兄弟と1人の女の子が

どんな楽しく辛い旅をしたのかを思わず空想させる未来あるエンディングがイイ。

母親役の女性はたぶんその巨体がきっかけで出演したあまりキャリアのない人だと思うが

作品の重要なキーパーソンとして他の俳優を引き立てている。

生まれた小さな町を出ても、外の世界にとくに何かいいことがあるわけじゃないけど、やっぱり若者には旅が必要なんじゃないかな。

が出版された噂を聞いた。

が出版された噂を聞いた。

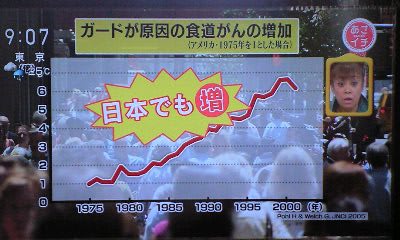

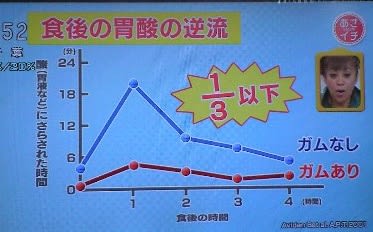

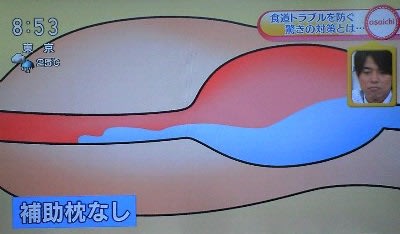

逆食と診断されて「完治させる方法はない」って言われてから

逆食と診断されて「完治させる方法はない」って言われてから 逆流性食道炎は、腰が曲がった姿勢が多い女性に多い。ストレスも原因の1つ。

逆流性食道炎は、腰が曲がった姿勢が多い女性に多い。ストレスも原因の1つ。

胃酸をおさえるタイプ(H2ブロッカー等)←逆食にはコレがイイ

胃酸をおさえるタイプ(H2ブロッカー等)←逆食にはコレがイイ 逆食に関係するのは「胸焼け」のほう。

逆食に関係するのは「胸焼け」のほう。 )、油っこいもの(肉)、カフェイン(濃いコーヒー

)、油っこいもの(肉)、カフェイン(濃いコーヒー 、お茶

、お茶 など)、

など)、

バレット食道

バレット食道

で次週順延となって、友だちの予定を合わせてから

で次週順延となって、友だちの予定を合わせてから してエントリーを確認して今週リベンジ!

してエントリーを確認して今週リベンジ! のはいいけど、すでに暑いです

のはいいけど、すでに暑いです

今日の教訓:夏にフリマはやるべからず

今日の教訓:夏にフリマはやるべからず 等が重なって、

等が重なって、 (反省中/滝汗

(反省中/滝汗 や、押しが強いアジアン女性

や、押しが強いアジアン女性 があるから、裸んぼうの子どもたちが元気に水浴びしていて気持ち良さそう~

があるから、裸んぼうの子どもたちが元気に水浴びしていて気持ち良さそう~

(勝手に命名)、モーレツに可愛いポメさんに癒されたあ

(勝手に命名)、モーレツに可愛いポメさんに癒されたあ 礼×5000

礼×5000

今日の1番の収穫

今日の1番の収穫

を見る。

を見る。

が着れると聞いて、「私も可愛い服が着たい!」と訴えるアカネ。

が着れると聞いて、「私も可愛い服が着たい!」と訴えるアカネ。

」

」

だったが、父がリストラされ、これまでコーチに金

だったが、父がリストラされ、これまでコーチに金 を渡していたことを知って、ぐれてしまった。

を渡していたことを知って、ぐれてしまった。

を出そうとして、いっぱいにゃんこ

を出そうとして、いっぱいにゃんこ 霊を出しちゃう

霊を出しちゃう

ってタイトルにしながら、見事なボケ・ツッコミで明るい出だし

ってタイトルにしながら、見事なボケ・ツッコミで明るい出だし

ってすごいなあ!

ってすごいなあ!

な福島さんから、朝活してる若者

な福島さんから、朝活してる若者 への応援歌?w

への応援歌?w

」

」

・水分・ヨガが3つ一緒に考えられている。

・水分・ヨガが3つ一緒に考えられている。

。喜びの蓄積は難しいが、怒りの蓄積はカンタン。

。喜びの蓄積は難しいが、怒りの蓄積はカンタン。

を食べる。空腹が気持ち良い感覚になる。

を食べる。空腹が気持ち良い感覚になる。

だけと思いがちだが、全身が集中することを忘れがち。

だけと思いがちだが、全身が集中することを忘れがち。 の代わりになろうと働き出す。

の代わりになろうと働き出す。

早速、借りてみた♪

早速、借りてみた♪

を食べる範囲を共有し、子育てを協力しあう。

を食べる範囲を共有し、子育てを協力しあう。

、ガラガラヘビ

、ガラガラヘビ も、空き巣になったプレーリードッグの巣穴に住みつく。

も、空き巣になったプレーリードッグの巣穴に住みつく。 や馬

や馬 の骨折の原因になること、病原菌を媒介する可能性があるなどの理由で害獣とみなされ、

の骨折の原因になること、病原菌を媒介する可能性があるなどの理由で害獣とみなされ、

などあり。

などあり。 の中には、筆やメガネケースなどがコンパクトに入れられていた。

の中には、筆やメガネケースなどがコンパクトに入れられていた。

などが植えてあって、図書館じゃないみたい。

などが植えてあって、図書館じゃないみたい。

したら体の芯まで温まって

したら体の芯まで温まって

と雌

と雌 (子どもをいっぱい増やす

(子どもをいっぱい増やす )、パートナー、楽器、パソコン

)、パートナー、楽器、パソコン

。1ヶ月もすれば、自分が何にアンテナを立てているかが見えてくる。

。1ヶ月もすれば、自分が何にアンテナを立てているかが見えてくる。 としてちゃんと咲けば、生きる場所は必ずある。

としてちゃんと咲けば、生きる場所は必ずある。 の境界線が曖昧になり、完全な趣味がなくなることを嫌う(わたしもそうかも

の境界線が曖昧になり、完全な趣味がなくなることを嫌う(わたしもそうかも 」と言っても「お前ならもっと頑張れるはず」などと言えば、

」と言っても「お前ならもっと頑張れるはず」などと言えば、